令和4年度入学生 普通科

1年生の探究の授業を振り返る

2023/1/25の探究の授業では「1年生の探究の授業を振り返る」をおこないました。

今まで実施した27回の授業を振り返り、1年間で自分にどのような力が身についたかを改めて考えます。

また成長した力として「愛する力」「協働する力」「対話する力」「挑戦する力」「自立する力」の内どのような力が成長したかを考え、班に発表し、互いに認めあうことにもつながりました。

今年度成長した力を用いて、翌年度、個人の探究の研究に活用できるのを楽しみにしています。

≪以下、生徒からのアンケート意見から抜粋≫

【一番思い出に残っている授業は何ですか】

〇3哲学対話(幸せって何だろう)

・答えのない問いについて話し合うということをあまりしたことがなかったから。似たような意見もあれば全く違う意見もあって、問いに対する自分の考え方に変化があるのを感じた。そして、どんな意見に対しても周りから「いいね!」の声や共感の声などをもらえて、自分の意見に自信を持つことができたから。

・みんなで同じ問いについて考え、意見を出したりその意見で質問したり答えたりするのが面白かったから

・「幸せって何だろう?」思ってもそれを周囲の人と話したり、周囲の人の考えを聞いたことが無かったので、自分以外の人の意見を聞くことができて楽しかったから。いろんな人の意見を聞いて自分の意見をさらに深めることができたので良かったです。

・外部から人が来て深いことを言っていたような気がしたから。普段考えないようなことを考えたから。幸せだから。

・幸せの定義がひとそれぞれある事がわかって、初めて「正解がない」の意味が分かった気がするからです。自分の幸せがほかの人の幸せじゃないのが当たり前だけど鮮明に感じることができたし、一人ひとりをよく意識しながら会話ができて、いい学びになったと感じられました。聞く力、話す力の大切さや、人の意見の新鮮さがよくわかってとても面白かったです。

・「幸せ」というテーマで哲学対話をしたときに、自分の意見を出すのが苦手だった私は、何も話さずにいました。だけど「正解なんてないんだよ、幸せの定義って人それぞれだから」と外部の先生が言ってくださり、自分の意見を少しずつ言えるようになったから

〇4MAKE A SQUARE

・入学して4回目の探究の授業だったのでまだ探り探りな感じがあったけど、必然的に誰かと話さなきゃいけないし、自分から話さないと何も始まらないのでここらへんでいろんな人と交流することができたから。2年生の先輩から「このmake a square楽しいよ」て聞いていて本当に楽しかったし、心に残っているので次の1年生にも是非やってほしい。

〇13信号機は誰のために?(問いの立て方)

・自分が使っているものでも、いざ問いを立てると、当たり前に使っているはずなのに、わからないことが増えていく。つまり、この探究から学べたことは、どんな当り前に存在しているものだとしても、いざ質問されると分からない。だからこそ意見を共有しあい、考えを深め、そして、そこから出た問いを更に追求していくということがわかりました。

〇14信号機のなぞに仮説を立てよう

・6W2Hを活用し物事をいろいろな視点で見ることで普段では気づけないことや気づけていなかった、知らなかった視点を知れたから。

〇19発表会(自分の興味関心について問いと仮説の発表)

・元々発表するのが得意ではなくてすごく嫌だったけどこの授業を通して発表することに対してのマイナスなイメージが少しなくなったのでいい意味でも悪い意味でも思い出に残っているから

・自分の興味関心について問いと仮説を級友に発表することで、声のトーンや話すスピード展開などについて知ることができたから。また、級友のコメントを(発表を聞いてくれた人が)もらうことでよかった点や改善点を知ることができたので、とても思い出に残っている授業!

・2年生の発表や以前自分たちで行った発表から、その時自分ができる最大限の発表をすることができました。どのように相手を自分の発表に参加させることができるのかや、見やすい、聞きやすい、頭に入ってきやすいポスターとはについて深めて作成、発表をすることができました。今までのことを生かし、2年生の際に行う発表を作っていきたいです。

・初めに発表会をしたときよりも、どんな風にやればいいのか分かっていたから、前回よりもしっかり準備をすることができました。それもあるし、事前にどうすれば発表をワンランクアップすることができるのかをやったので、それが達成できるよう意識したので前回よりもいい発表をすることができました。それに、人前で話すのは苦手だけどこの発表会で自分にもできると自信がついたような気がします。ポスターセッションはその場で質問されたりするのでそれにも対応できるよう、しっかり事前にたくさん調べて、全てきちんと答えられるように準備したのですが、そこで結構その場で自分が思ったよりも上手に返すことができて、もしかしたら私自身が思っているよりも発表会という人前で話すことができるのではないかという自身をもつことができました。このように自分自身成長することができたし、自分のことを新たに知れたので思い出に残っています。

〇24全てよかった

・全部の授業が思い出に残ってるから

【あまり自分のためにならなかった授業】

〇1総合的な探究の時間オリエンテーション

・何が伝えたかったのかが分からなかった。

・初めての授業で、探究の意味が分からなくてあまり興味が出なかったから。

〇3哲学対話(幸せって何だろう)

・価値観は皆違うと言っているのに、わざわざそれについて対話することで何かのためになるとは思わなかったから。

・違うなら違うで話し合わなくても良いと感じた。

・自分から発言できなかったからです。ほかの人が発言しても、リアクションなどの反応ができなかったからです。内容が難しかったからです。

・自分の答えが業者の方の求める答えと違ったときやんわりと否定されたから

〇4MAKE A SQUARE

・この授業ではあまり自分のためにならなかったのではないかと思っています。

なぜなら、自分から行動することに恐怖心があり学び楽しむことができなかったからです。

・折り紙をつなげるという所は見知らぬ人と話すいい機会になったと思うけれど、他の探究の授業よりもタメにならなかったなと思ったから。

〇10なぜふりかえりをするの

・自分自身、元々振り返りの大切さであったり、振り返りをする意味や振り返りをするということに関しての重要性は理解していたので今更やるのかと思ってしまって、今までやってきた探究の中ではあまり自分のためにならなかったと思います。やるなら、もう少し探究を始めたころにやったほうがよかったかなと感じます。

〇13信号機は誰のために?(問いの立て方)

・6W2Hの見方が大切だということは学ぶことができました。ただ信号機についてという議題が難しくあまり意欲的に参加することはできませんでした。もっとわかりやすいものでトライしてみたいです。

・信号機は誰のために?という問いに対して車のためだったり、歩行者のためだったりするけれど

結局は事故を起こさないようにするためな気がして答えが一つだなと思ったから。

・よくわからないなと単純に思ったから。

〇14信号機のなぞに仮説を立てよう

・答えがないからこそもやもやしました。

〇23自分のためにならなかった授業がなかった

・自分のためにならなかった授業はない。ただ、今までの探究のプリントを見返したときに、最初の方は書いた文章の内容が浅かったり、まとめ方が少々雑だったりと改善の必要があるものもあった。でも回数を重ねることでまとめ方に変化が現れて、より良くなっているように感じることができた。

・やっているときは何のためにやっているのだろうと思っていたけど今日振り返ってみると全部に意味があって、自分のためになっていると思ったから。

・すべていつかは役立つと思う

・探究以外のことも探究と同じように深く深く考えると面白いということが分かったから。

※4/27におこなった「哲学対話」の授業が印象に残った生徒が多かったのが大変意外でした。ですが、その授業がきっかけで「探究に正解がない」と認識できた生徒が多かったようです。また、12/7「発表会」の授業でも生徒の変容が顕著でした。

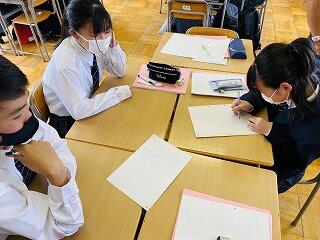

〈発表会〉ポスターセッション(自分の興味関心から)

12/7(水)の探究はポスターセッション!

11/2に自分の興味関心のあるものをマッピング、探究し、発表の形にまとめました。

質疑応答も含めた7分間で1~2人に対し発表を行い、それを3ローテーション行います。

1回目より2回目、3回目と発表がその場でアップデートされ、より伝わりやすいプレゼンテーションとなる生徒が多くいました。

近隣の小中学校や短期大学から先生方が見学にいらして、発表により熱が入る生徒も多くいました。

切り替えて物事を考えよう④挑戦する力・自律する力

11月2日(水)の探究のねらいは「自分の興味関心のある事柄を異なる立場からみて問い・仮説を立てる」と「問いや仮説と関連深い教科や分野について考える」でした。

生徒は各自興味関心のある事柄の特徴を考えてマッピングした後、

①特徴の中から1つ選び、問いを立てて記入する

②問いについて、調べるべき用語を確認して記入する

③問いに関連する分野を考えて記入する

を行い、班の人と興味のあることの特徴や問いの共有を行いました。

今日もグループ毎に3年生についてもらい、3年生の指導のもと進めることができました。

最後に12月のポスターセッション用の用紙をもらいポスター作成にあたっての注意点を確認し、いよいよポスターセッションに向け本格的に準備が始まったようでした。

〈生徒の振り返りシートから〉

・楽しみながら発表までの準備にとりかかることができそうだと思いました。

・準備を進め、納得のいく発表をできるようにしたい。

・自分では考えられなかった意見を出すことができたし、先輩の意見を取り入れたり、前回よりも、もっと本格的になったような気がした。

・一番話しやすくて説明が分かりやすい先輩だったのでとても楽しかった。

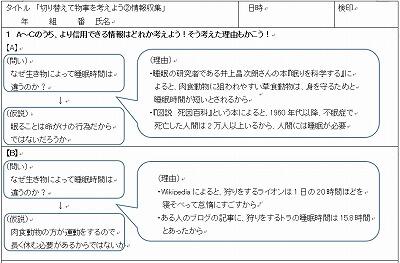

切り替えて物事を考えよう②情報収集力

10/19(水)の探究は「切り替えて物事を考えよう②情報収集力」を行いました。今回「探究活動に必要な情報収集力のポイントを理解する」ことを目的にしています。

生徒は「文献使用」「Web情報」「自分の経験」の3つの「仮説チャート」のうちからどの情報がより信用できるか、班単位で相談し発表をしました。生徒がそれぞれのチャートの信用について唸りながらも相談ができていました。

その後、情報収集したものの信用とどういう媒体で調べるべきか、どういう収集方法があるか、授業支援に来た3年生から教わることができました。

次回はこの授業の経験を生かして、実際に情報を収集する予定です。

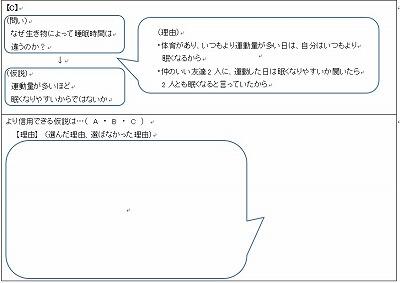

信号機のなぞに仮説をたてよう

本日の探究は、先週の時間に立てた「信号機に関する問い」を使って仮説を立てる練習をしました。仮説チャートを使って班ごとに選んだ【問い】に【仮説】「もしかしたら〇〇」を記入し、【理由】には「なぜなら(仮説にたどり着いた根拠)」を記入しました。

その後の班ごとの発表では、最初なかなかリアクションを取ることができませんでしたが、徐々に声が出るようになりました。

〈振り返りシートから〉

・仮説を考えることは難しく一人では無理だと思いました。でも、班のみんなで考えれば考えが広がると感じました。

・仮説を立てることによって、そのものの新たな考え方や見方が発見でき同時にたくさんの謎にも出会うことができました。

・他の人の仮説や理由をきいて、同じ問いで考えているのに全然同じではない考え方もあって、とてもおもしろいなと思いました。

<総合的な探究の時間の様子>

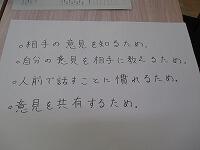

なぜ発表をするの?

また、保護者への手紙も書くことになりました。普段なかなか伝えられない事を文章にして伝えることが目的です。

【生徒の振り返りシートから】

・発表をする理由なんて考えたことなかったが、いざ考えてみると自分達が当たり前にしていたことが考えを深めるという上で重要だということが分かった。

・私も小さい頃から発表するのが苦手で、なんで発表するのかと考えたことがあったので今回の探究の時間はとても楽しかった。

・なぜ発表をするのか、という事を考えたことがなかったので少し新鮮な感じがした。これからは様々な事を疑問に感じるようにしたい。

論理的な伝え方とは?

【生徒の振り返りシートから】

・論理的に説明するということが少し分かった。

・誤解を招く伝え方があるのが分かった。

・今後は人に何かを話すときには隠れた前提に気をつけて話していきたい。

・グループの人たちの様々な視点から意見が出て面白かった。

<授業風景>

1年生普通科探究第6回「何を言いたいの??? 」

6月8日(水)の探究は「何を言いたいの???」を行いました。

今回「対話する力」「人にわかりやすく、物事を伝える方法を知る」を身に着けることを授業のねらいとしています。

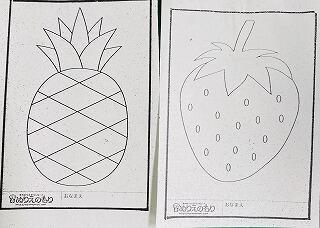

生徒には「いちご」「パイナップル」の簡素な図を渡し、隣の生徒に図形を見せず、ジェスチャーも使わず説明をしてもらいました。

「いちご」という言葉を使えても、種の数、房の形状、いちごの向き……などを事細やかに説明するのに生徒は苦心しながらも一生懸命伝えていました。

その後、「物事を伝える力」を高めるために、班グループにわかれ、こちらの指定した絵を代表生徒の説明のみで描いていきました。

パンダ? 木? 草? ひもとタイヤ? ハンコ?

様々な要素のある図を説明する時に、どの情報を取捨選択するかよく考え「人にわかりやすく」伝えることをよく考えることができました。

【生徒のふりかえりシートから】

・物事を正確に伝えるためには、小さな情報も必要なんだなと思いました。

・人によって受け取り方は変わってしまうので、誰に言っても同じになるように伝える努力をしたいと思います。

・これからの社会で必要になる話し合いの力を効率的に上げることができると気付けた。事実を相手に伝えることが大切だと思った。

・たくさんの情報を一気に伝えるのではなく、ある程度自分の中で整理して、落ち着いてはっきり伝えることが、相手にわかりやすく伝えるコツだと思います。

【生徒の様子】

1年生普通科探究第5回 「きみの“考え”は無限大」

あるテーマについて、シンキングツールを活用しながら考えの広げ方を知ること、自由な発想で考えたことを自他ともに認め共有することを目的に活動をしていきました。

今回は、4~5名の班にわかれて「成績が思うように上がらない」「勉強、授業に集中できない」「進路が決まらない」「進路に対する明確な理由が見つからない」「自分の長所がわからない」の5つのテーマから各班が考えたいテーマを選び対話を行いました。

これまでの活動から、生徒達も対話をする事に慣れてきたこともあり、活発に意見を話し合う姿が見られました。

【生徒のふりかえりシートから】

・テーマが同じなのに全然違う意見が出てきて、いろいろな考え方が知れて考え方が広がった。

・木の枝みたいに自分の考えを広げて書いていくことで考えが広がっていくのを感じた。

<授業の様子>

探究の時間

今日のテーマは先週に引き続き、情報の見方です。

4つのおまじない

ソク断しない:「まだわからないよね?」

ウのみにするな:「事実かな?印象かな?」

カたよらない:「他の見方はないかな?」

ナカだけみるな:「何が隠れているかな?」

カとナについて今回は行いました。

カでは「逆リポーターごっこ」を行いました。立場が変わると同じ情報も違って見えるということを生徒たちは実感できたようです。

「普段見聞きしているニュースでさえも一部しか報道されていないということを知った。」などの意見が多くきかれました。

目線を変える必要性、隠れた部分は何なのかという視点が大切と感じることができたようです。

<授業の様子>