教育相談・特別支援教育に関する調査研究

|

小 中 高 特 |

|

| 自信は子どもが意欲的な学校生活を送るための原動力であり、子どもの自信を育む教師のかかわりは、不登校対策やいじめ防止につながる発達支持的生徒指導になると考えられます。本資料では、子どもの自信を育む教師のかかわりにおいて大切にしたいことを、子どもが「『大丈夫』と思えること」と「『できる』と思えること」の2つの視点からまとめました。 | |

| R06(2024) | |

|

教育相談 教師のかかわり 自信 |

|

小 中 高 特 |

|

| 学校生活の中で教師が子どもの話をきく場面はたくさんあります。どの場面でも、教師が子どもの話に耳を傾けながらきくことで、子どもの理解やその子に合った指導・支援につながりやすくなります。本リーフレットでは、教師が子どもの話をきくときに大切にしたい「きく」の基本についてまとめました。 | |

| R05(2023) | |

|

教育相談 きく |

|

小 中 高 特 |

|

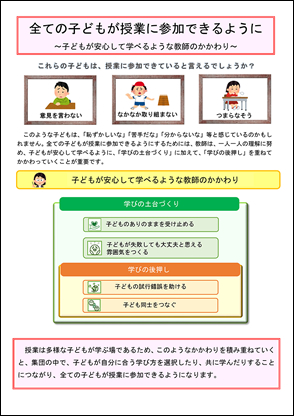

| 全ての子どもが授業に参加できるようにするために、教師は子どもが授業の中で安心して学べるようにかかわっていくことが重要です。本リーフレットでは多様な子どもが集団で学ぶ「授業」という場で、特に意識していただきたい教師のかかわりについてまとめました。 | |

| R04(2022) | |

|

教育相談 授業 教師のかかわり |

|

小 中 高 特 |

|

| 様々な課題を抱えた子どもたちに対応していくためには、チームによる支援を充実させていく必要があります。本リーフレットではチームによる支援のイメージ図を示すとともに、その調整役である教育相談係主任として大切なことを、「きづく」「つなぐ」「たしかめる」の3点にまとめました。SC・SSWと連携する上での留意点についても掲載しています。また、参考資料として、専門機関等の相談窓口一覧を添付しました。 | |

| R03(2021) | |

|

教育相談 チームによる支援 教育相談係主任の役割 教育相談コーディネーター |

|

小 中 高 特 |

|

| 子どもへのより充実した指導・支援をするためには、保護者との連携が欠かせません。保護者との関係づくりをはじめ、保護者と連携する際に大切なこと等を実際の場面における取組の具体例や対応のポイントなどと併せて、Q&Aの形にまとめました。 | |

| R02(2020) | |

|

教育相談 保護者との連携 |

|

小 中 高 特 |

|

| 子どもへの指導の基盤は、一人一人についての理解を深めることです。子どもの様子に「おやっ」と思ったときにその背景・要因を考えることに焦点を当て、子どもの理解を深めます。そのために大切にしたいことをまとめました。 | |

| R01(2019) | |

|

教育相談 理解 |

|

小 中 高 特 |

|

| 子どもが意欲的に学校生活を送っていくための原動力となる「自信」は、認められる経験等を通して育ちます。学校で教員が子ども一人一人を「認める」上で、大切にしたいことをリーフレットにまとめました。 | |

| H30(2018) | |

|

教育相談 かかわり |

|

小 中 高 特 |

|

| 欠席が増えてきていて今後不登校になることが心配される子どもたちに対し、初期の段階でどのように指導・支援を進めていけばよいか、検討する際のヒントになるよう、10の項目についてQ&A形式でまとめました。 | |

| H29(2017) | |

|

教育相談 不登校 |

|

小 中 高 特 |

|

| ケース会議を組織的な対応の要と位置づけ、ケース会議の定義とともに、その流れと留意点、参加者や進行役としての心得をまとめました。 | |

| H28(2016) | |

|

教育相談 ケース会議 |

|

小 中 高 特 |

|

| 教師が子どもたちを「わかろうとすることが『かかわり』の第一歩」と考え、教師の子どもたち一人一人との日常的なかかわりについてまとめました。教職2年目研修等でも使用している資料です。 | |

| H27(2015) | |

|

教育相談 かかわり |