文字

背景

行間

SGH水俣フィールドワーク3日目

SGH水俣フィールドワークの3日目が無事に終了しました。

今日は実際に水俣病と闘う方のお話や、裁判中の方の生の声を聞かせていただくことができました。また午後は、エコタウンならではの水俣市の取り組みを調べるため、リサイクル事業を展開している2つの企業を訪問させていただきました。

~午前~

《水俣協立病院》

ここでは、水俣病不知火患者会の事務局長・副会長・また原告の方の話を実際に聞くことができました。

昨日までの研修で、水俣病の知識は深まったものの、実際に生の声を聴かせていただくとさらに現実は厳しいものであることを痛感させられました。例えば、急性劇症型ではない患者さんの場合、はたから見ると水俣病の患者ではないように思われますが、実際には様々な感覚障害が起こっている方がかなりの数いらっしゃるそうです。また、それ以外にも家庭関係の悪化や仕事への障害も起こって職を転々とせざるを得ないような状況が起こるなど、目に見えない被害がたくさんあるという説明を受けました。

印象に残ったのは、実際に裁判に原告として話していただいた方が、涙ながらに声を絞りだすようにして「本当は、チッソ(チッソ水俣工場)を訴えたくはないのが本音。」と仰っていたことです。親や親戚を含め、チッソ水俣工場で働いていた方も多かったようです。国の規制がしっかりあれば、チッソが水銀をここまで垂れ流すことはなかったのではないかというお話もありました。では、なぜ裁判の原告として頑張るかというと、「早く解決して水俣を明るくしたいから。お金の問題ではない。」ということでした。全面解決というのは、やはり水俣病の患者の全員救済と、地域の方との不和の解消を訴えておられました。いまだに差別・偏見があるのが現状のようです。

また、水俣市立協立病院は、そのような患者さんと真摯に向き合い、ボランティアで水俣病治療に向けて研究を進めているそうです。水俣病の患者さんにとって大変力強い存在となっている様子が伝わってきました。

他にもここでは書ききれないほどの多くの話をしていただきました。話すのが辛い内容もあったと思いますが、研究員一人一人の質問に丁重に包み隠さずお話しをしていただきました。

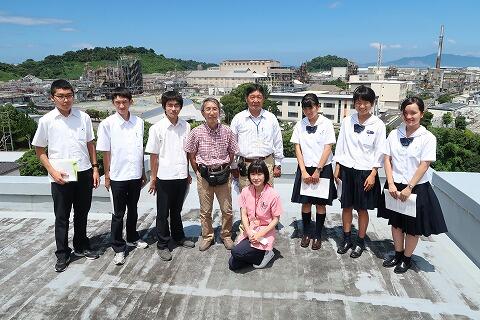

その後、屋上へ案内していただき、水俣市内の説明をしていただきました。お話をいただいた皆さん、大変ありがとうございました。

~午後~

《アクトビーリサイクリング株式会社》

午後は、今回のもう1つの研修テーマである「エコ」についての水俣市の取組みを、実際に企業を訪問することによって知ることができました。

ここでは、2001年に承認を受けたエコタウン水俣市で、具体的にどのようにリサイクル事業を行っているかのお話と、工場の見学をさせていただきました。普段私たちが使っている寿命を終えた家電がそこにはありました。家電を使って壊れたら廃棄するだけの私たちでは、どのように分解されて再利用されているかを考える機会はなかなかありません。そこでは多くの従業員がそれぞれの役割を確実にこなしてリサイクルに取り組む様子を見ることができました。 またここでは、障害を持った方の活躍も拝見することができました。

私たちの周りは便利な家電であふれていますが、その傍らで壊れた家電のリサイクルについても多くの方が関わっていることを忘れてはならないと感じました。丁寧なご説明、ありがとうございました。

《わくワークみなまた》

ここでは、主に障害をもった方を従業員として受け入れて、「エコ・リサイクル」に取り組んでいる様子を拝見することができました。ペットボトルのリサイクルを主として行い、卵パックや洗剤容器等に再利用しているそうです。所長自ら、障害者福祉と障害者雇用に関する説明を詳しく話していただきました。

現在、水俣病の患者さんも3名ここで勤務されているということです。明日訪問予定の「ほっとはうす」との関わりもありました。丁寧なご説明、ありがとうございました。

明日はあっという間に最終日です。ここまでの研修で得ることができた知識を持って最終日に臨み、できる限りさらに多くの情報を持って地元の佐野へ帰りたいと思います。

《研究員の本日の感想》

倉持 未夢(高2)

古谷 菜奈(高2)

新井 康平(高1)

アクトビーリサイクリングでは、資源の持続性を考えるとリサイクルがいかに大事か学んだ。わくワーク水俣では、水俣病患者を含めた障がい者の方たちの働く姿を目にした。すべての人が生きがい、やりがいをもてる社会を目指し、貢献したいと感じた。

安生 温大(高1)

須藤 悠希(高1)

午後は、アクトビーリサイクリングを見学し、リサイクルなどについて学びました。また、わくワーク水俣では、障がい者の方の支援や就労について法律や事業組織を中心に学びました。

有澤 音羽(高1)

特にありません。