文字

背景

行間

2020年5月の記事一覧

消毒液(新井屋さん)ありがとうございます

その消毒液(次亜塩素酸水)は、味噌まんじゅう新井屋さん(代表取締役 野部武典様)からいただいたものです。毎週1回いただいており、使用する量が多いので、大変助かっています!

本当にありがとうございます。

感染症対策

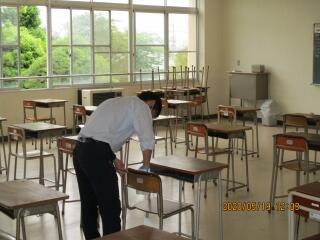

ポリエチレンシートを使った仕切りの設置など、公仕さんが大活躍しています。

「被服室」では、対面で作業をすることがあるので、真ん中をポリエチレンシートで仕切りました。

「図書室」では、貸し出しカウンターをポリエチレンシートで囲いました。また、読書机は、イスの数を半分にし、対面にはならないように配置しました。

昼食時にパン等を販売する昇降口付近の「購買スペース」には、販売時にポリエチレンシートが垂らせるようにしました。

宇都宮大学大久保教授とのweb会議

SGHクラブ海外班は、当初の計画では、夏休み中にマレーシア連邦のサワラク州(ボルネオ島)にフィールドワークに行く予定でしたが、この状況では渡航することはできませんので、現地の高校生(国立セントヘレナ中等学校)と本校性とで、webを活用した協働研究を行うことにしました。

そこで、昨年度、サワラクを訪問した際のアドバイザーとしてご指導いただいた大久保教授と今年度の進め方について、最初の打ち合わせを行いました。大久保先生は、森林生態学が御専門ですが、サワラクに関する幅広い知識や人脈をお持ちで、まさにサワラク研究の第一人者です。

サワラク?と言われてもピンとこない人がほとんどだと思いますが、海外の高校生とwebで交流してみたい、一緒に研究をしてみたい、など興味関心を持っている生徒には、以下の日程で参加者の募集を行います。国内での研究希望者も募集しています。

6月2日(火)16:00~16:30

海外班:選択教室3、国内班:選択教室4

対象学年:高校1年、2年

佐高ミュージアム㉒

佐高ミュージアム(再編集版)はこれで終了です。

2008年4月9日から2015年7月6日までで、141号まで発行したものから、117回分に再編集して公開しました。

佐高ミュージアムNo116「昆虫」.pdf

佐高ミュージアムNo117「淡水ガメ情報交換会」.pdf

(予告)

佐野高校に初任で赴任した際、1990年から1994年にかけて発行していた生物情報誌「すっかんぽ」(手書き版)もありますので、今後は、「佐高ミュージアム」として公開したいと思います。

佐高ミュージアム㉑

佐高ミュージアム(再編集版)は、いよいよ終盤に近付いてきました。

次回が、とりあえず最後の回となります。

佐高ミュージアムNo111 「三杉川水族館」.pdf

佐高ミュージアムNo112 「日本カメ会議」.pdf

佐高ミュージアムNo113 「イシガメプロジェクト」.pdf

佐高ミュージアムNo114 「キイロスズメバチ」.pdf

佐高ミュージアムNo115「ライギョ 他」.pdf

「ハロ」と飛行機雲

附属中「生活ノート」より

附属中「生活ノート」より

「分散登校」の特別時間割が始まってから1週間経ちました。

本日は、附属中の「生活ノート」から垣間見られる、先週1週間の生徒の振り返りのごく一部を紹介します。

①5月18日(月)~19日(火):各学年で、学活や身体計測を行いました。

・久しぶりに学校に行くことが出来て疲れましたが、それ以上に楽しかったです。自己紹介でクラスのみんなの個性が大体わかり、先生のこともだいぶ知れて、よかったです。

・今日は久しぶりに、学校に行けました。仲間に会えて喜ぶ反面、まだ慣れない学校生活への不安がコロナウイルスのせいで大きくなった気がしますが、コロナに負けないで早く学校生活に慣れたいです。

【中2】

・今日は久しぶりに学校に行きました。先生やみんなに会えてとてもうれしかったです。明日から授業が始まるので気合いを入れて頑張ります!

・今日は久しぶりの学校でした。明日も学校なので、ソーシャルディスタンスをできる限り守って生活していきます。

【中3】

・今日から分散登校が始まりました。久しぶりにクラスメイトと会えてうれしかったですが、密にならないように注意しようと思いました。

・今日はみんなの顔を見ることができてうれしかったです。授業はありませんでしたが、とても疲れました。

→どの生徒の生活ノートにも、「久しぶりに」というキーワードが書き込まれていました。4月8日の始業式以来の全員登校に、クラスメイトや先生に会えたことのうれしさがストレートに伝わってきました。

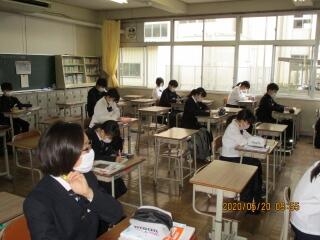

②5月20日(水)~22日(金):分散登校により授業が始まりました。

【中1】

・初めての授業はとても緊張しました。でも、どの先生も優しそうだったので、これからの授業は大丈夫そうだと思います。これから、授業に早くなれたいです。

・今日、楽しみにしていた英語の授業がありました。自己紹介をしましたが、本当に楽しかったです。これからが楽しみです。

・今日も学校に行けてよかったです。しかし、疲れました。

【中2】

・今日から授業が始まりました。これからの授業の説明や課題の確認をしました。久しぶりだったので、少しバタバタしましたが、集中して取り組めたので明日もこの調子で頑張ります。

・今日は、技術と国語の先生に初めて会いました。まだよくわかりませんが、授業を頑張っていこうと思います。

【中3】

・今日は授業のガイダンスがありました。授業を受けるときも人の数が少なく、新鮮に感じました。新しい日常に早くなれたいです。

・今日は2回目の午後の授業だったので、なんとなく慣れてきました。

・今日は、数学の「基本のたしかめ」を授業中にやってみた。因数分解を自分でやってみて、わからなくなってきた時だったので、確認することができた。週末頑張りたい。

→いよいよ授業が始まりました。最初はガイダンス的な内容ですが、少しずつ、通常の授業になっていきます。まだ、体がついて行けず、疲れた人もいると思いますが、徐々に慣らしていきましょう。頑張りすぎないことも大切です。

佐高ミュージアム⑳

今回も科学部のカメ研究関係が揃っています。これまでは、科学部(生物部)の紹介的なものは意図的に除いていたので、最後には除いていたものが集まってしまいました。いつの時代でも、本校の生徒たちは輝いていますね。

佐高ミュージアムNo106 「スッポン」.pdf

佐高ミュージアムNo107 「カメの発信器調査」.pdf

佐高ミュージアムNo108 「拾い物パラダイス」.pdf

佐高ミュージアムNo109 「江戸時代の花粉化石」.pdf

佐高ミュージアムNo110 「高校生カメサミット」.pdf

校長室(自宅)便り⑦

先週の「身近な風景」(その後)では、栃木市の「出流ふれあいの森」でのヒキガエルの上陸(Xデー)を紹介しました。しかし、これは予想外の伏兵でしたので、今回は、私のフィールド(栃木市岩舟町小野寺)での「ヒキガエルの産卵から上陸まで」を紹介します。なお、観察は毎週土曜か日曜に、散歩を兼ねて行っていました。

①4月4日(土):ため池では、ヒキガエルの成体の鳴き声が聞こえていました。池にはすでにかなりの量の卵紐がありました。この日は、私以外にもヒキガエルの観察に来ていたことが後からわかりました。その方(逆井重男氏)が撮った「ヒキガエルの成体が包摂しながら移動している素晴らしい写真を後日いただきましたので紹介します。下が雌で上に乗っている個体が雄です。

(逆井重男氏撮影)

②4月12日(日):産卵から約1週間後です。寒天状の卵の紐から幼生が孵化していました。黒っぽく見えるのが全部、孵化直後の幼生です。まだ泳ぐことはできません。

③4月19日(日):産卵から約2週間後です。孵化してから1週間がたち、少し泳げるようになってきました。岸に沿って、幼生同士が固まっています。

④4月25日(土):産卵から約3週間後、孵化から約2週間がたちました。泳ぎもだいぶうまくなっています。一か所に固まらずに、一匹一匹が自由にひらひら泳いでいます。

⑤5月10日(日):産卵から約5週間後、孵化から約4週間がたちました。幼生の大きさが一回り大きくなったようです。

⑥5月17日(日):産卵から約6週間後、孵化から約5週間がたちました。幼生には手足、というより、四肢(前肢、後肢)が生えていました。しっぽはまだ残っていました。いよいよ変態し、上陸も近いことがわかります。

⑦5月23日(土):とうとうヒキガエルの変態、上陸です。まさにXデーです。4月4日の産卵から、約7週間がたちました。

子ガエルは先を争って岸に近づき、上陸しています。上へ上へと移動しています。しかし、よく見ると、池にはまだしっぽが残っている変態途中の個体もたくさんいました。どうやら、Xデーは、ある一日というピンポイントではなく、おそらく数日間にわたっているのでしょう。

写真の黒い粒粒が全部、ヒキガエルの幼体です。ものすごい数です。

子ガエルは泳ぎは上手です。水中をすいすい進んでいきます。

左側の水中には、まだ尾が残っている幼生がいます。右側の陸上には変態した子ガエルがいます。このように、いろいろな成長段階のヒキガエルがいるということは、どのような理由が考えられますか。さあ、考えてみましょう。

→仮説を立て、それを証明するにはどうしたらよいでしょうか。

10円玉の大きさと比べてみると、子ガエルの小ささがわかると思います。

とにかく、一匹一匹が吸い寄せられるように、歩いて上を目指しています。

後肢がまだしっかりしていないので、飛び跳ねることはあまり得意ではないようです。

こうして上陸を果たしても、生き残ることが出来るのは、ほんの数匹しかいないのが厳しい現実です。ほとんどは、森にたどり着く前に力尽きたり、乾燥して地面に貼りついてしまったり、他の動物に食べられてしまったりするのではないでしょうか。

そう考えると、数年かけて成体になり、再び、産卵に来ることが出来る個体は、本当に奇跡のような存在です。

皆さんが生を受け、今このHPを読んでいるのと同じくらい奇跡的なことなのかもしれません。

しかし、一匹でも多くの子ガエルが、再び、この池に戻ってきてくれることを祈らずにはいられません。

佐高ミュージアム⑳

今回は、ほぼ「カメづくし」といったラインナップです。

当時、カメがどうやって冬を過ごしているか、謎でした。

それを解明するため、実際にカメが川のどこにいるのかを調査することにしました。部員全員が胴長を履いて1月の三杉川に入り、冷たい水の中に手を入れながら、ひたすらカメを探しました。下流から上流に向かって、歩きながらカメを探す作業は体力を消耗し結構きつかった思い出があります。しかし、やっと、カメが集団で越冬している場所を見つけた喜びは大きかったです。

科学部がカメの研究に本格的に取り組み始めた頃の物語です。

佐高ミュージアムNo101 「カメ好きの祭典」.pdf

佐高ミュージアムNo102 「カメの越冬地調査」.pdf

佐高ミュージアムNo103 「カメの越冬地調査②」.pdf

佐高ミュージアムNo104 「スッポン鍋」.pdf

佐高ミュージアムNo105 「ナマズ」.pdf

HPアクセス記録の更新!

18日(月)は中学1年生(午後)、19日(火)は中学3年生(午前)、中学2年生(午後)、そして、本日は中高6学年すべてが登校し、授業を受けました。

校舎や教室に入る前に、手指のアルコール消毒をしたり、教室では座席の間隔を広くとったり、理科室では対面にならないように座席を配置したり、ついたてをたてたり、といった対応をとっています。また、授業終了後は、先生方で、生徒が使った机やいす、手を触れたドアや手すりなどの殺菌消毒を行っています。

分散登校で一番心配していたのは、感染が心配で登校できない、ということですが、幸いにして、本日は、各学年2クラスずつの登校でしたが、そういった理由での欠席はありませんでした。中1や高1などの学年の生徒は、かなり緊張している生徒が多かったようですが、久しぶりの再会を喜ぶ生徒たちの笑顔も見られました。保護者の皆様も、お子様が学校でどのように過ごしているのか、心配や関心も大きかったことと思います。

実は、19日の本校のホームページのアクセス数は、記録をとりはじめた4月12日以降で、最多アクセス記録を更新しました。(なお、県立高校のHPについているアクセスカウンターは累積数しか表示してくれないため、毎日朝7時に表示されているアクセス数をひたすら記録しています。当日の朝7時と翌日の朝7時のアクセス数の差を(便宜的に)その日のアクセス数としています。極めてアナログな手法ですが、現在のHPのフォーマットでは、詳細にアクセス状況を分析できるカウンターの設置は不可能ということでした)

3年前にアクセス数の記録をとっていたころは、一日500アクセス程度で、それでも当時は「他校と比べると多い方かな」と感じていましたが、今年度はHPからのお知らせや各学年のグループスペースからの動画の配信などがあり、コンスタントに一日1000~1500アクセスと飛躍的に増えていましたが、19日はとうとう2000アクセスを突破しました(=2152アクセス)。

これは、本県の県立高校の中では間違いなくトップクラスでしょう。今後も情報発信に努めて参りますが、生徒の皆さんは、分散登校が始まったとはいえ、学習の中心は家庭での課題学習ですので、配信された動画やプリントをさらに活用してください。

佐高ミュージアム⑲

とうとう100号達成しました。今回は両生類や爬虫類ネタが多かったですね。

私自身が、両生類や爬虫類に興味を持っているからかもしれません。ちなみに私は、「栃木両生爬虫類の会」、「日本爬虫両棲類学会」、「日本両生類研究会」の会員です。

佐高ミュージアムNo96 「アオダイショウとマムシ」.pdf

佐高ミュージアムNo97 「三杉川の魚類」.pdf

佐高ミュージアムNo98 「トウキョウダルマガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo99 「ヤモリ調査」.pdf

佐高ミュージアムNo100 「ヒバカリ」.pdf

マレーシアの高校とのWeb会議

セントテレサ中等学校がある場所

同校には昨年の夏休み、SGHクラブ海外班の生徒14名が訪問しました。

今年度は、新型コロナの影響で、夏休みに海外に行ける状況ではありませんので、web会議システムを使って、生徒同士の交流ができないかどうかを話し合いました。

セントテレサ中等学校からは、

Madam Mary John(校長先生)、

Awang Kok Omar(副校長先生)、

Ms. Susie Mathew Ain(交流担当の先生)、

Mr.Noradzahar(数学の先生)

Eileen YL(語学の先生)

の5名の先生が、それぞれの部屋からweb会議に参加してくれました。

左上がMadam Mary John(校長先生)

一方、佐高からは、

青柳育夫(校長)、大嶋浩行(SGH推進部長)など4名が参加しました。

議題は、「今後の両校の交流と協働研究について、どんなことが実現可能か、何をいつ、実施するか。」でした。

内容については、今後、両校の担当者同士で話を詰めていくことになりましたが、

お互いに、新しいことにチャレンジするワクワクするような楽しい時間を共有することができました。

佐高ミュージアム⑱

生物通信「すっかんぽ」(現、「佐高ミュージアム」として再編集)は、2015年5月まで発行し、それ以降は、SGH通信に移行しました。佐高ミュージアムNo85が2015年の最後の発行でした。

No.86からは、これまでにHPで公開しなかった号を落穂拾い的に紹介しています。そのため、発行年も再び2008年からになっています。

佐高ミュージアムNo91 「両生類の箱舟計画」.pdf

佐高ミュージアムNo92 「ナガレタゴガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo93 「ひらくは梅花」.pdf

佐高ミュージアムNo94 「アカパンカビ」.pdf

佐高ミュージアムNo95 「カメ調査」.pdf

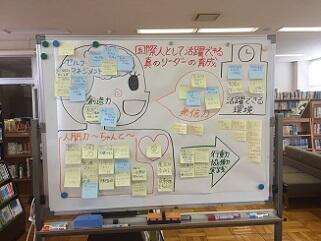

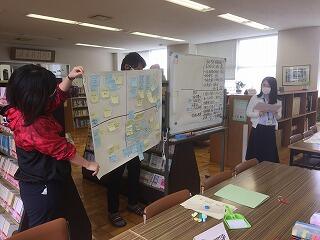

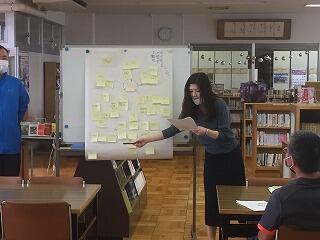

「幸せな学校」をつくろうプロジェクト

具体的には、

①各メンバーが考える「幸せな学校」の姿をできるだけたくさん、付箋に記入し、模造紙に貼り付けていきます。

②付箋に書かれた内容を、関係が深いもの同士でまとめていきます。

③最後に、各グループが考える「幸せな学校」について発表しました

1班の発表です。

2班の発表です。

3班の発表です。

3グループとも、それぞれ異なる視点から「幸せな学校」像をプレゼンしてくれました。図書館には、先生方の熱い思いが溢れていました。

この後は、3つのグループで検討された「幸せな学校」像を基に、育成する資質や能力等を1つにまとめていく作業を行っていきます。

校長室(自宅)便り⑥

先週見に行ったヒキガエルの幼生は、どうなったでしょう?

場所は、佐野市の梅林公園の奥のため池です。

1週間で前肢と後肢が生えていました。まだ、しっぽが残っていたので、上陸まであと何日かかかりそうでした。

今日は、もう一か所、栃木市の「出流ふれあいの森」の水生植物園の池を見に行きました。ここも、産卵を確認していた場所でした。梅林公園よりも山奥なので、たぶん、発生は遅れているのではないかと予想していました。

ところが、…びっくりしました。なんと、子ガエルになって上陸を始めているではないですか。ここでは、まさにXデーだったのです。一匹の大きさは5mmくらいですが、どの個体も、ひたすら上へ上へと這い登ってきます。しっかり、動画でも記録しました。なんだか、夢に出てきそうな風景でした。

校長室(自宅)便り⑤

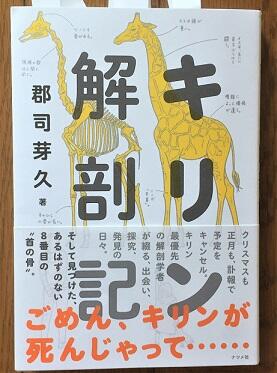

これまでに紹介した「佐高ミュージアム」でも、ブタの眼球や脳の解剖について書いたことがありましたが、生徒は基本的に「解剖」は大好きです。「今度、解剖をやるからな」というと、最初は「えー?」と声を上げますが、内心は楽しみでワクワクしている、という生徒が多かった、という印象があります。

当時、親しくさせていただいていた市内の肉屋さんを通じて、卵をあまり産まなくなった「廃鶏」を業者から譲ってもらい、授業の直前にさばいたニワトリを生物室に持ち込み、解剖を行いました。そのことは、生徒たちの印象にも残ったらしく、当時高校生だった生徒が、いまや佐高や附属中の生徒のお父さんになっていて、「あの時の解剖は覚えています。」とか「先生、解剖やってたこと覚えています」と、今年の入学式で何人かの保護者から声をかけられました。

前置きが長くなってしまいましたが、著者の郡司さんは、1989年生まれの「解剖女子」で、現在、国立科学博物館で「キリンの解剖」を仕事にしています。

郡司さんは、幼少期からキリンが好きだったそうですが、中学高校時代は部活や勉強が楽しくて、キリンに夢中といったわけではありませんでした。そして、転機は18歳の春に訪れました。2008年、大学(東京大学)に入学し、4月半ばに大学主催の「生命科学シンポジウム」に参加し、「この先生たちみたいに一生楽しめる大好きなものを仕事にしたいなあ」という思いが生まれました。そして、ふと思い出しました。「そういえば、私、動物の中でも特にキリンが好きだったなあ」

それから、大学の数十人の先生の話を聞き、「キリンの研究ができないか」聞いて回りました。当然のことながら、日本には野生のキリンはいるはずもなく、生物学の本流は、分子生物学にあったことから、「キリンの研究ができますよ」という先生には全く出合えませんでした。

ところが、チャンスはやってきたのです。入学から半年たった2008年の秋、後期の授業で、「博物館と遺体」という名前のゼミナール(少人数のゼミ形式の授業)が開講されることになりました。担当教授は、「解剖男」を自称する遠藤秀紀先生で、受講者を決める選考用紙の最後に一言、「キリンの研究がしたいんです。」と書きました。

選考を通過した後、最初の実習の休憩時間、遠藤先生から「キリンの遺体は結構頻繁に手に入るから、解剖のチャンスは多いよ。研究できるんじゃないかな」と、さらっと答えられ、彼女のキリン研究者への道が開けてきたのでした。

でも、研究はそれでもいいと思います。それでもいいと保証されるから、研究が世代を超えて繋がっていくのではないかと思います。研究は、役に立つからやるのではなく、好きなことだからやるんだ、という当たり前のことをこの本は教えてくれました。

③遠藤秀紀著 「パンダの死体はよみがえる」(ちくま新書、2005年2月発行)

佐高ミュージアム⑰

「虫こぶ」については、皆さんの家の庭などで見つかる可能性が高いです。ぜひ、変な「葉っぱ」がないか、探してみてください。そして、もし、見つけたら、登校した際、校長室まで持ってきてください。楽しみにしています。

佐高ミュージアムNo86 「県内カメ事情」.pdf

佐高ミュージアムNo87 「虫こぶ」.pdf

佐高ミュージアムNo88 「イノシシの逆襲」.pdf

佐高ミュージアムNo89 「イリオモテヤマネコ」.pdf

佐高ミュージアムNo90 「日本爬虫両棲類学会」.pdf

校内の大掃除をしました!

生徒を迎える準備は着々と進んでいます。

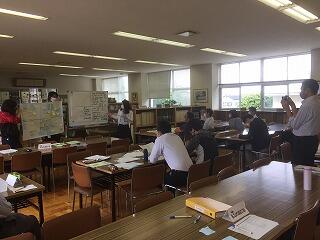

「幸せな学校」を作ろうプロジェクト

14時から15時の日程で、45分の講話と質疑応答が行われました。

3密を避けるため、校内は4会場、在宅勤務で10名、出張先から1名が、Zoomという遠隔会議システムで参加しました。講師の蘆田先生は、全国の高校教育改革の最前線について、最も熟知されている方です。

校内の会場1

講師の蘆田先生

講義終了後も活発な質疑応答が行われました。

先生方からの感想としては、

「今の本校職員にとても必要なもので大変参考になりました。」

「学校教育目標を具体的な資質・能力で示すためには、校内外の納得感という視点が必要だということがわかりました。」

など、具体的な事例をもとに、納得感の高い講義でした。

来週18日には、これを受けて、本校のプロジェクトチームの検討会が開催されます。

特にありません。