文字

背景

行間

ブログ

2016年11月の記事一覧

第1回SGH杯県南英語ディベート大会を開催しました

8/6(土)に第1回SGH杯県南英語ディベート大会を開催しました。

今年度からのSGH正式採択を機に、地域のグローバル教育の推進に少しでもお手伝いができればと考え、企画しました。

参加校は、足高、足女高、足利清風高、佐高です。

7/10に本校で練習会を実施し、各校とも各学校で練習に励んでの大会実施です。

各校とも緊張感の中にも決意のみなぎる良い雰囲気の中で進行しました。今回の大会をスタートとして、各学校での英語ディベートを始めとしたグローバル教育が充実することを祈っています。

12月には、佐野市内の中学校の先生方対象のディベートの研修会を実施する予定です。その後、佐野市内の中学生対象の英語ディベート講座を実施し、将来的には中学生対象の英語ディベート大会が開催できたらと考えています。

佐野市立中のみんなも一緒に英語ディベートをやりましょう。

足高 VS 清風高

今年度からのSGH正式採択を機に、地域のグローバル教育の推進に少しでもお手伝いができればと考え、企画しました。

参加校は、足高、足女高、足利清風高、佐高です。

7/10に本校で練習会を実施し、各校とも各学校で練習に励んでの大会実施です。

各校とも緊張感の中にも決意のみなぎる良い雰囲気の中で進行しました。今回の大会をスタートとして、各学校での英語ディベートを始めとしたグローバル教育が充実することを祈っています。

12月には、佐野市内の中学校の先生方対象のディベートの研修会を実施する予定です。その後、佐野市内の中学生対象の英語ディベート講座を実施し、将来的には中学生対象の英語ディベート大会が開催できたらと考えています。

佐野市立中のみんなも一緒に英語ディベートをやりましょう。

足高 VS 清風高

足女高 VS 足高

佐高A VS 佐高B

高1 高大連携課題研究プロジェクト

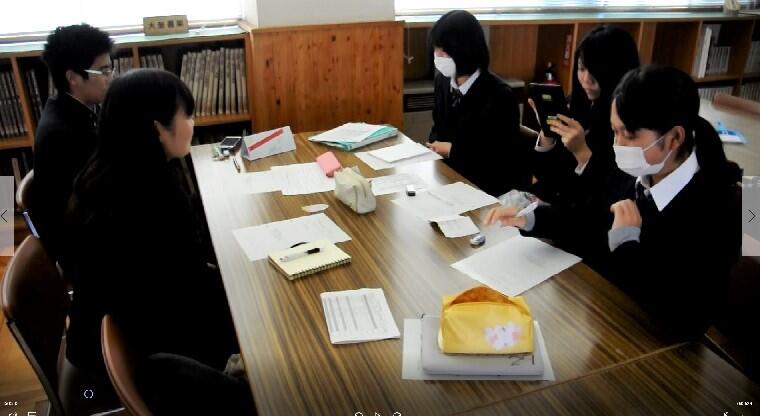

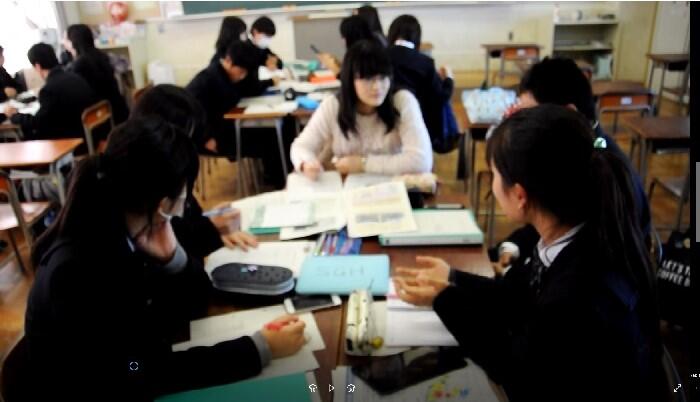

11月12日(土)、土曜講座終了後、高校1年生全員による、第3回「高大連携課題研究プロジェクト」を実施しました。

課題研究は、SGH活動の柱となるものですが、本校は高校生だけでなく、班のメンバーに大学の留学生や留学経験者が1名ずつ加わっています。宇都宮大学国際学部、足利工業大学、白鴎大学、佐野短期大学、東京海洋大学、東洋大学、法政大学、明治大学などの学生が参加しています。留学生等が加わることで、様々な考えを持った異年齢集団での協働学習となり、高校生だけで考えるよりも、視野が広がり、グローバルな発想や思いもよらない考えが生まれてきます。また、生徒と世代が近いので、3回目ともなると、何でも話せる仲間にもなってきます。

今日は、11月3日(祝日)に宇都宮大学で行った中間発表会の結果を踏まえ、さらに研究を発展させるための話し合いを行いました。

☆課題研究を行っている様子をトップページの動画でもご覧ください。

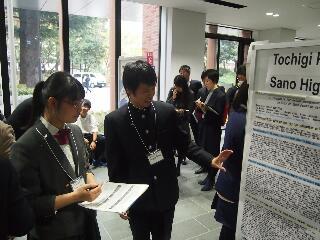

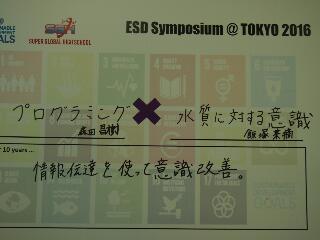

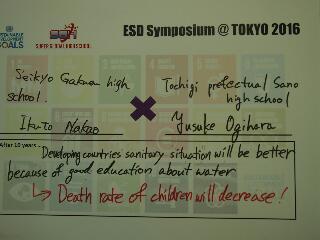

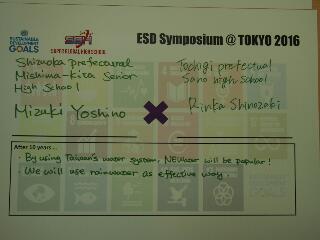

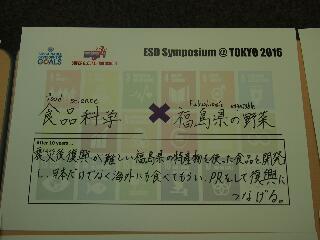

全国SGH校生徒成果発表会@Tokyo2016

北海道から沖縄県まで全国のSGH30校の代表生徒が、筑波大学東京キャンパスに会して、これまで取り組んできた課題研究のポスターセッションを行いました。本校からはSGHクラブ研究班8名が参加してきました。タイのカセサート大学附属高校やフィリピン大学附属高校など海外の高校生とも交流するため、研究内容の説明や質疑応答を英語で行いました。

午前中のESDシンポジウムで基調講演を頂いた佐藤真久教授にも佐高ブースにお越し頂きました(やり取りはすべて英語)。全国のSGHや海外の高校生と台北モデルの水資源管理策の提言についてセッションを行い、示唆に富む質問と具体的なご助言を頂き、今後の研究への大きな励みとなりました。

午前中のESDシンポジウムで基調講演を頂いた佐藤真久教授にも佐高ブースにお越し頂きました(やり取りはすべて英語)。全国のSGHや海外の高校生と台北モデルの水資源管理策の提言についてセッションを行い、示唆に富む質問と具体的なご助言を頂き、今後の研究への大きな励みとなりました。

ランチ・セッションではいくつかの班に分かれて「持続可能なグローバル社会」についてセッションを行いました。

このランチの時間に、SGHクラブ研究班リーダーの岩永光喜君(高2)から参加生徒に『佐野水』(280ml)を差し入れしました。中身はただの佐野市の水道水です。100%地下水である佐野市の水道水の水質を全国のSGH高校生に広報するとともに、試飲して市販のペットボトル水との飲み比べ調査にご協力頂きました。この日のために佐野市水道局にお願いして、担当者(笠原薫さん)のご厚意で、120本を無償提供頂いたものです。

・ポスターセッションと並行して「きき水総選挙! in Tokyo(佐野市の水道水と市販のペットボトル水との飲み比べ調査)」を実施しました。佐野市の水道水の水質について、全国のSGHや海外の高校生から好評でした。認知とインパクトを与えることができました。

ランチセッションでの協働提言です。

ポスターセッションの終了後も、親しくなった全国のSGH生徒とお互いの研究について話し合ったり、連絡先を交換したりしていました。

このような人的ネットワークを広げる力もまた、グローバルリーダーとしての基礎です。グローバルな社会課題の解決のためには、自分一人ではなく、多様な背景を持った者どうしで協働できることがポイントだからです。

岩永光喜君(高2)・今日の感想今回のイベントを通して大きく分けて3つ思うことがありました。1つ目は自分の英語力の未熟さです。シンポジウムでの発表を聞いていると発表者の方々はもちろん質問をする聴衆側も非常にレベルが高く、同世代の人でもこんなに話せるんだ!というのに驚いたと共に、もっと自分も「話せる英語」を勉強したいと思いました。2つ目はコミニュケーション能力の大切さです。ランチミーティングでは初対面の全国の高校生の方とお話をする機会がありました。最初は緊張してなかなか喋れなかったのですが、自己紹介や、研究の紹介などをしているうちに楽しく話すことができ、積極的になることができました。3つ目は自分たちがいかに色々な方々に支援や応援されているのかを感じたことです。多くの先生方や開催校の筑波大学附属坂戸高校の生徒の方々のバックアップや、ポスターセッションの際に質問や意見、新たな課題、応援などを下さった方々また、さの水を提供してくださった、笠原薫さんをはじめ佐野市水道局の方々など、多くの方々に支えられてこの研究ができていることを感じました。他にもたくさんのことを学び、感じ取れた充実した1日でした。

篠崎凛花さん(高2)

・周りが英語で話している中、自分は日本語でしか話せないことにとても悔しく思いました。自分の英語力のなさを実感したとともに、同い年が英語を話していることでいい刺激を受けました。他のSGH校の人の研究を聞いたり、同じ研究をしている高校生と話して意見を交換できたりしてとてもよかったです。

加川こももさん(高1)

・私は今回のシンポジウムで全国のSGH指定校の高校生と交流して、研究の内容や進め方を学んだり、同じ高校生が英語で自分の意見を述べている姿を見て、私も頑張らなければと思ったり、いい経験ができました。今日見つけた課題を忘れず、これからも頑張っていこうと思います。

飯塚菜摘さん(高1)

・口頭で発表した4グループの研究内容の深さに驚き、自分たちももっと自分たちの研究を深めなければいけないと思いました。自分たちと似た研究をしている学校があって、その人たちと意見交換ができたのでいい経験になりました。また、ランチミーティングの際に、初対面の人と話すことで、自分が持つコミュニケーション能力を伸ばすことができました。今回のシンポジウムを通して、もっともっと英語を頑張らなければいけないことと研究を深める必要があることがわかりました。

荻原佑介君(高1)

・シンポジウムで発表していた学校は、どこも研究内容が素晴らしいのはもちろんの事、パワーポイントも見やすく作られていて参考にしていきたいと思いました。また、ポスターセッションやランチミーティングの際に他のSGH指定校の生徒と交流し、他校ではどのように研究を進めているかなどを知ることが出来ました。

高森和希君(高1)

今回のシンポジウム自体が思っていた以上に英語中心で理解するのが大変だった。自分の英語力ではグローバルのレベルには全然達していていないと痛感した。他のSGH校生との交流では多様な研究、体験の話を聞くことができとてもよい経験となった。

緊急情報

特にありません。

カウンター

9

3

9

7

5

4

8