文字

背景

行間

Keiプロジェクトの活動

9/12 KeiプロDay

9月12日に、佐野東高校「KeiプロDay」を実施しました。「KeiプロDay」は本校が取り組んでいる「キャリアプロジェクト啓」の一環として、学年ごとに探究プログラムを1日実施しています。

当日は、1年生は「桜美林大学 新宿キャンパス」で進路探究プログラム、3年生は校内で「入試方式別進路指導プログラム」を実施しました。そちらについては、以下のリンクから御覧下さい。

1年生:桜美林大学 進路探究プログラム

3年生:入試方式別進路指導プログラム

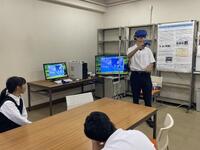

2年生は「工学」「科学技術」「医・看護」「教育・こども」「栄養・スポーツ」「まち・国際」の6つのゼミに分かれて探究活動をしています。この日は分野ごとに受け入れていただいた訪問先で実地研修を行いました。

【1学年】葉聖里祭でのキッチンカーとのコラボ企画

8月30日(土)葉聖里祭にて1学年5クラスがキッチンカーとのコラボ企画として、食品販売を行いました。

この企画は、1学期の「Keiプロジェクト」として「栃木の魅力を発信すること」「アイデアを加えたオリジナル商品の企画・開発」をミッションとした活動です。クラスでの協働的な探究活動として、実際に企画したものが目に見える形で実現し成果を味わうことができること、そして何より楽しみながら活動ができるという点からも本校での探究活動の第一歩として有効な活動となっています。

これまで佐野商工会議所の御協力のもと、キッチンカーの業者と打ち合わせを行ってきました。おかげさまで生徒は充実した一日を過ごすことができました。ありがとうございました。

1-1 かき氷(クレープマルシェ様)

1ー2 黒から揚げ(なるねこ様)

1-4 いもフライ(プログレッソ様)

1-5 やきそば・冷やしラーメン(中里製麺様)

実際に葉聖里祭に来ていただいた高大連携コーディネーターの今村亮先生からも、みんなが笑顔で活発に活動できていたとお褒めの御言葉をいただきました。しかし、「グルメとアイデアのかけあわせによる栃木の魅力の発信」についての工夫という課題がクリアできていなかったのではというご指摘をいただきました。探究活動をすすめるうえで当初の目的とのズレが生まれてしまうことがよくあるので、この反省を今後に生かしてもらいたいと思います。

2学期からは「じぶん探究入門」として個人探究が始まります。意欲的に自分の興味・関心を深掘りしていってもらいたいと思います。

【2年生】足利大学 青柳先生による特別講座

7月15日(火)に足利大学アドミッションセンターの青柳育夫先生をお招きして、「課題研究の方法~よりよい探究活動のために~」という題で特別講座をしていただきました。足利大学には9月12日の「KeiプロDay」においても多くの理系分野の生徒を受け入れていただくことになります。今回は「KeiプロDay」での大学訪問がより有意義なものになるように1組から3組の理系クラスを対象に探究活動やリサーチクエスチョンの重要性についてご説明いただきました。4月から始まった1学期のゼミ研究はこれで終わりとなりますが、夏休みの期間でも自分の研究テーマについての考察を深めてもらいたいと思います。

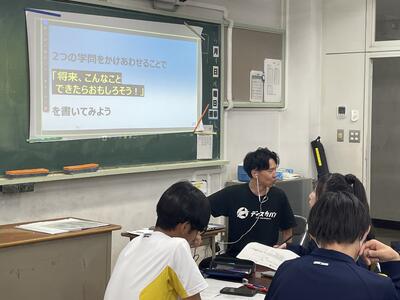

【1学年】7/11(金)KeiプロDayに向けて

9/12(金)に行われる「KeiプロDay」に向けて、桜美林大学高大連携コーディネーターの今村亮先生からご指導いただきました。1年生の「KeiプロDay」は桜美林大学新宿キャンパスにて「ディスカバ!」による高校生プログラムに参加します。今村先生から大学の学部編成などについての説明をいただき、桜美林大学が取り入れている「学群制」をふまえて「学問のかけ合わせ」による学びの可能性を考え、グループ内で共有する活動を行いました。また、2学期からは自分のライフプランを考える探究活動が始まるので、改めて「探究活動」について再確認をしました。ぜひ生徒には夏休み中にオープンキャンパスなどに積極的に参加し、進路についての視野を広げてもらいたいと思います。

【2学年】7/4(金) KeiプロDayに向けて

9/12(金)に行われる「KeiプロDay」に向けて、桜美林大学高大連携コーディネーターの今村亮先生からご指導いただきました。生徒の探究活動の進捗状況と分野ごとの「KeiプロDay」当日の訪問先を確認し、自らの探究の「問い」とその仮説についてグループで発表しました。

また、今村先生から改めて問い立てについてのレクチャーがあり、生徒の興味深い「問い」や昨年度(現3年生)の代表的な「問い」を紹介しながら、さらなるブラッシュアップを求められました。1学期は終わりになりますが、「総合的な探究の時間」以外や夏休みにおいても個人的に探究を進めることを期待します。