2024年9月の記事一覧

令和 6(2024)年度 教科等専門研修 理科専門研修(小)、Ⅰ(中)、Ⅰ(高)

| 目 的 | 小学校理科や中学校理科第2分野、高等学校の「地学基礎」及び「科学と人間生活」において一層充実した授業を実践するために、野外観察の効果的な指導法を考えることを通して指導力の向上を図る。 | ||||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 8月23日(金) 9:30~16:00 | ||||

| 対 象 | 小学校、特別支援学校(小学部)の理科を担当している教員 中学校、特別支援学校(中学部)の理科を担当している教員 高等学校、特別支援学校(高等部)の理科を担当している教員 |

||||

| 研修内容 | 講話・実習「単元『地層の重なりと過去の様子』に関する指導法」 | ||||

| 講 師 | 那須烏山市教育委員会生涯学習課事務員 柏村 勇二 氏 栃木県立博物館自然課学芸企画推進員 布川 嘉英 氏 総合教育センター職員 |

||||

| 研修の様子 |

|

||||

| 受講者の声 |

|

||||

| 研修担当者からの メッセージ |

実習では、栃木県立博物館の職員の方に、山体崩壊の様子や火山弾などの火山噴出物について、実物を見ながら説明をいただきました。受講生は、火山弾を教科書等で見慣れてはいましたが、実物を見たときには感嘆の声があがりました。

講話では、講師が実際に足を運んで撮影した写真をもとに栃木の火山の成り立ちについて説明いただきました。 受講された先生方には、講話・実習を通して気付いた新たな学びを今後の授業に生かし、子ども一人一人の資質・能力の向上につなげていただきたいと思います。 |

令和6(2024)年度 算数専門研修、数学専門研修(中)

| 目 的 | 今求められる算数・数学科の授業について理解する。また、子どものつまずきを予想した授業づくりを通して、指導力の向上を図る。 | ||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 8月 5日(月) 9:30~16:00 | ||

| 対 象 | 小学校、特別支援学校(小学部)の算数科を担当する教員 中学校、特別支援学校(中学部)の数学科を担当する教員 |

||

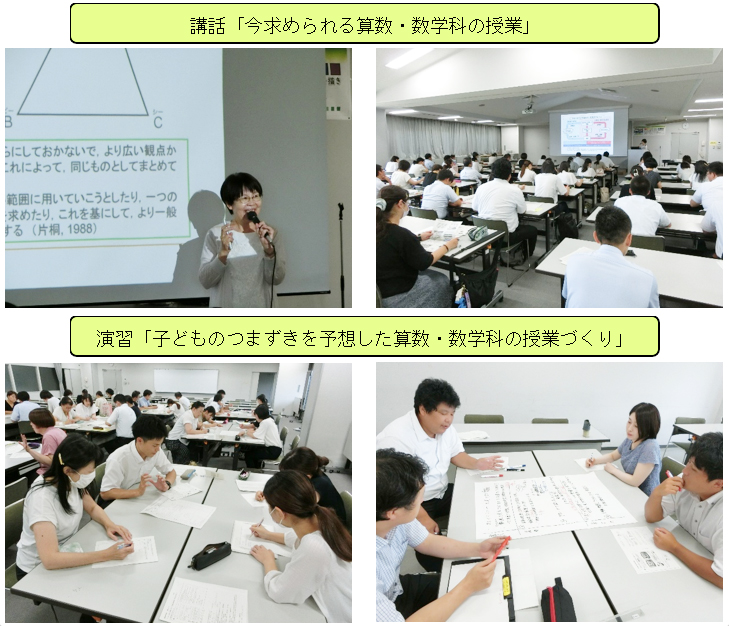

| 研修内容 | 1 講話「今求められる算数・数学科の授業」 2 演習「子どものつまずきを予想した算数・数学科の授業づくり」 |

||

| 講 師 | 宇都宮大学大学院教育学研究科教授 日野 圭子 氏 | ||

| 研修の様子 |

|

||

| 受講者の声 |

|

||

| 研修担当者からの メッセージ |

日野先生には、現行の学習指導要領の趣旨を再確認しながら、数学的な見方・考え方や数学的活動とはどのようなものか、また、教科書の素材をもとに授業を構想する際にどのようなことを意識すればよいか、事例を交えながら御講話いただきました。

演習では、とちぎっ子学習状況調査でつまずきが目立った問題を取り上げ、そのつまずきの原因を考えた後、校種に分かれてつまずきを乗り越える授業展開についてグループで協議しました。熱心に協議する受講者の姿が印象的で、複数の先生方で1つの授業をつくる楽しさも感じている様子でした。 受講された先生方には、講話、演習を通して抱いた思い、新たな学びを大切にして、今後の授業に生かし、子ども一人一人の資質・能力の向上につなげていただきたいと思います。 |

||

令和6(2024)年度 社会科専門研修(小)・(中)、地歴・公民専門研修

| 目 的 | 博物館について理解を深めるとともに、博物館の活用の視点に立った授業づくりについての研究協議を通して指導力の向上を図る。 | ||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 8月22日(木) 9:30~16:00 | ||

| 対 象 | 小学校、特別支援学校(小学部)の社会科を担当している教員 中学校、特別支援学校(中学部)の社会科を担当している教員 高等学校、特別支援学校(高等部)の地歴科・公民科を担当している教員 |

||

| 研修内容 | 1 講話・見学 「学校教育における博物館活用の視点」 2 研究協議 「博物館の活用を推進する授業づくり」 |

||

| 講 師 | 小山市立博物館 業務係長(学芸員) 山田 淳子 氏 小山市立博物館 主査兼指導主事 佐藤 忠郎 氏 総合教育センター職員 |

||

| 研修の様子 |

|

||

| 受講者の声 |

|

||

| 研修担当者からの メッセージ |

小山市立博物館の職員の方に、博学連携の実際について、実際に取り組まれていることを中心に説明していただいた後に、普段は見ることのできない収蔵庫を案内していただきました。受講者全員で行った火起こし体験は、大変盛り上がりました。

研究協議では、博学連携を意識しながら、博物館の資料を活用する指導案や博物館の職員の方と連携する指導案を作成しました。その指導案を共有することによって、授業の新しい切り口や、思考を深める「問い」について考えることができました。 受講された先生方には、講話・見学、研究協議を通して気付いた新たな学びを今後の授業に生かし、子ども一人一人の資質・能力の向上につなげていただきたいと思います。 |

||

令和6(2024)年度 新任教頭研修(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校)第2日

| 目 的 | 管理職としての見識を深め教育理念を構築するとともに、教頭の職務を理解し、学校経営、学校教育管理、人事管理等に関する管理職としての基本的な資質・能力の向上を図る。 | |||||||||||||||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 8月20日(火) 9:30~16:00 | |||||||||||||||

| 対 象 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校の新任教頭 | |||||||||||||||

| 研修内容 | 講話・演習「学校における組織マネジメント」 | |||||||||||||||

| 講 師 | 兵庫教育大学名誉教授・環太平洋大学教授 浅野 良一 氏 | |||||||||||||||

| 研修の様子 |

|

|||||||||||||||

| 研修評価・振り返りシートから |

0 研修の満足度

本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。

【目標】

【講話・演習を通しての主な意見・感想】

|

|||||||||||||||

令和6(2024)年度 教科等専門研修 情報専門研修(高等学校)

| 目 的 | 学習指導要領の趣旨を踏まえた指導の在り方を理解し、実践事例や単元計画の研究を通して、指導力の向上を図る。 | ||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 8月 9日(金) 9:30~16:00 | ||

| 対 象 | 高等学校、特別支援学校(高等部)の情報科を担当する教員 | ||

| 研修内容 | 1 講話「高等学校情報科における現状と課題」 2 研究協議「実践事例や単元計画の研究を通して考える魅力的な授業の創造」 |

||

| 講 師 | 電気通信大学大学院 情報理工学研究科 教授 渡辺 博芳 総合教育センター 職員 |

||

| 研修の様子 |

|

||

| 受講者の声 |

|

||

| 研修担当者からの メッセージ |

今回の研修は、情報専門研修として初めて県外の大学の先生をお招きました。改めて気付かされた視点や、初めて目にする情報の提供はとても参考になりました。午後は昨年度同様に研究協議を行いましたが、どのグループも積極的に話合いを行い、多くの先生が本日の研修に満足しているようでした。

情報科の先生は各学校に1人というのがほとんどで、情報を共有したり、話しながら授業を考えたりという場面はなかなか作れません。1日ではありますが、そういった話し合える場を来年以降も提供していきたいと思います。 |

||