※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

学校行事や授業風景、四季の移ろいなどを紹介します

耳鼻科検診[全学年]

本日耳鼻科検診が実施されました。

耳、鼻、喉の順に手際よく診察していただきました。午前中で予定通り終了できました。

物理[3年]~回折格子による光の干渉

本日の3年生の物理では回折格子を使った光の実験がおこなわれていました。レーザー光線の前に非常に狭い間隔で溝が切られた回折格子を置き、通過した光で干渉縞ができることを観察します。

教卓から教室後方の壁に向かってレーザーを照射すると、壁に干渉縞が現れることが確認できました。

生徒たちは教卓側に回って、正面からの干渉縞も確認しました。

ホームページをリニューアルしました

本日ホームページをリニューアルしました。

これまでのホームページから、トップページ上部に閲覧する方に判りやすいよう専用の入口ボタンを導入しました。入口ボタンは本校の象徴の一つにもなっている欅の葉をモチーフにしています。HPはどなたでもご覧いただけますので、是非利用下さい。

HP全体としては、まだ工事中の箇所や写真の掲載が追い付いていないページがあります。随時追記・更新をしていきますので、ご了承ください。見やすく充実したホームページを目指しますので、本校ホームページをご活用ください。

原付通学者の車両点検

原付を利用して通学する生徒の車両の安全点検確認がおこなわれました。

利用する原動機付き自転車(原付バイク)の車両番号を照合し、通学利用可のステッカーを貼りました。

体育[2年]~ミニサッカー

2年生の体育の授業の様子です。年度はじめにあたり、アイスブレイクと基礎体力作りを兼ねたミニサッカーが行われていました。

一見するとサッカーですが、ボールがサッカーボールではなくラグビーボールを使用しています。

サッカーボールとは違い、不規則にバウンドするラグビーボールに翻弄されながらも、生徒たちは楽しくボールを追いかけ体力作りに励んでいました。

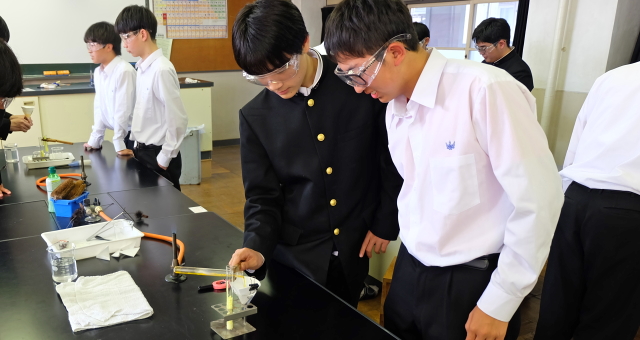

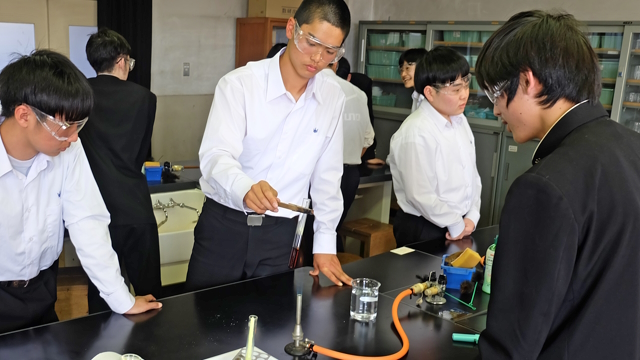

化学[2年]~硫黄の同素体の実験

化学の授業で硫黄の同素体の実験をおこないました。

はじめに実験の手順とガスバーナーの操作方法を確認して実験を開始しました。硫黄の同素体として単斜硫黄とゴム状硫黄の2種類を作って確認します。まずは単斜硫黄から作製しました。単斜硫黄は硫黄を加熱し、円錐状に折ったろ紙に流し込んで作製します。

単斜硫黄は加熱し過ぎると失敗するため、遠火や余熱など温度を調整しながら黄色の状態を維持しながら溶かしていきます。硫黄が溶けたら手などにかからないよう注意して、ろ紙に流し込みます。

流し込んだ硫黄は外側から硬化していくため、中が固まりすぎないタイミングを見計らってろ紙を開きます。開くタイミングが遅すぎると完全に硬化してしまいろ紙が開けなくなってしまうため、そうならないよう気を付けながら作製しました。今回は多くの班で上手く作製することができました。上手く作製できたところは単斜硫黄の特徴である針状の結晶を観察することができました。

生徒たちはできた単車硫黄の形状や色をよく確認していました。

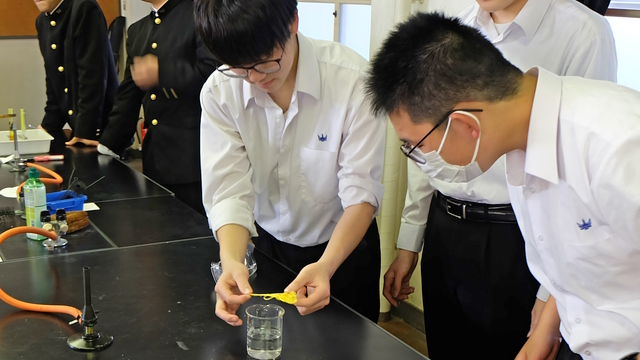

次にゴム状硫黄を作ります。ゴム状硫黄は単車硫黄とは逆に真っ黒な状態まで加熱していきます。途中粘性が上がり半固体のような状態になりますが、それを更に加熱していくと再度液状に戻ります。

十分に加熱し黒い液状になった硫黄を水の入ったビーカーへ注ぎ入れます。水に入れると、真っ黒な液状硫黄が、一瞬オレンジ色を経てすぐに黄色へと変化します。急冷された硫黄は液体からヒモ状に固まりゴム状硫黄になります。

生徒たちは作製したゴム状硫黄をビーカーから取り出し、実際に触れてゴムのような感触を確認しました。

同素体の単元では、硫黄の他にリンや炭素などが教科書に載っていますが、その中で硫黄は取り扱いが比較的安全で手軽に同素体を確認できるため同素体実験の定番となっています。本校ではこの実験を毎年おこなっていますが、今回は特に成功率が高く、多くの班で2種類の硫黄の同素体を確認することができました。

応援練習[1年]

1年生全員対象に応援練習が実施されました。今週1年生は毎日さまざまな初期指導を行いましたが、応援練習で終了です。これから壮行会や部活動大会での応援など応援の機会がたくさんあります。入学直後の応援練習で応援演舞に合わせた手拍子を覚てください。

生徒会長の挨拶のあと、生徒会・応援団による応援演舞を見学しました。

初めて見る応援團の演舞に最初は圧倒されただ見ているだけでしたが、次第に手拍子の感覚が掴めてきました。

練習が終わる頃には元気な手拍子もできるようになりました。

壮行会では2・3年生に負けない素晴らしい手拍子で選手たちを壮行しましょう。

春爛漫

桜が咲きました。

初期指導[1年]

今週は1年生の初期指導がおこなわれています。本日はその一環として学校内の各教室や施設の案内がありました。生徒たちは担任の誘導で校舎内外を隅々まで周り、各教室や別館の記念館などを見学しました。はじめに1棟、2棟の教室を確認しました。下の写真は情報処理室、いわゆるパソコン室の説明を受けているところです。情報処理室は情報の授業や探究学習での調べ学習などで利用します。

各教室を確認した後、別館の記念館を見学しました。記念館は、古い時代の教室プレートや照明器具などが当時のまま残されていて、歴史を感じることができました。

記念館の2階には200名を収容可能な講堂があり、壁には歴代校長の写真が飾られています。

記念館を見学した後は、外に出て人工芝グランドを歩きながら欅の木や屋外の各施設について説明を受けました。

こちらは敷地の南東にあるテニスコートです。

正門前の「至誠の碑」です。本校の基本精神「至誠」の文字が刻まれ、グランド南側の欅と並び本校の象徴です。校歌や式典での祝辞や講話などでも度々登場します。基本精神である「至誠」の精神をしっかり心に刻んで今後の学校生活を送りましょう。

生徒たちちは約1時間をかけて隅々まで校舎内外を見学しました。まだ学校の配置などは把握できていない部分が多く、戸惑うこともあるかと思いますが、これから少しずつ学校に慣れていきましょう。

新任式

新学期2日目、朝から本降りの雨となりました。久々の傘をさしながらの登校です。

年度初めの行事、最後の新任式です。昨日は離任式でお世話になった先生方を見送りました。本日は新任の先生方と初顔合わせです。新任者代表として新教頭から挨拶をしていただき、生徒会長が温かく新任の先生方を迎えました。

新任の先生方には早く本校に慣れ、各所でそれぞれの力を存分に発揮して下さい。

離任式/1学期始業式/対面式

本日から新学期がスタートしました。先週入学式を終えた1年生にとっても今日からが本格的に高校生活のスタートです。生徒たちは朝のSHR後、大掃除をして講堂へと入場しました。

まず始業式に先立ち、今回の定期異動で新天地へと異動となった先生方の離任式がおこなわれました。生徒会長から別れを惜しむ挨拶の後、異動される先生方から挨拶をしていただきました。4月からはそれぞれ別の学校での勤務となりますが、新天地でも変わらぬご活躍を期待しています。

離任される先生方を見送った後、生徒たちは始業式に臨みました。始業式の校長講話では新年度の新しい目標を立てること、そして目標に向かって努力する過程が大切であるとの話がありました。

そして最後に2・3年生と1年生の対面式がおこなわれました。今日が2・3年生と1年生の初顔合わせということで、生徒会長から1年生に対しての歓迎の挨拶があり、新入生代表の生徒も温かいご指導をお願いしますとそれに答える形で挨拶をしました。部活や委員会活動などを通して先輩方から色々なことを吸収してもらえたらと思います。

本日は午前中で全ての予定が終了しました。明日は新しく本校に着任された先生方の新任式、そして課題テストや新年度最初の授業が予定されています。慌ただしい日程が続きますが、良いスタートダッシュを切れるよう頑張っていきましょう。

令和6年度入学式

本日入学式が挙行されました。令和6年度は全日制・定時制あわせて203名の新入生を迎えることができました。新入生は登校後、各HR教室に入り、朝のホームルームをおこないました。

ホームルーム終了後、9時45分に講堂入場、入学式をおこないました。まだ初日とあって、入場の際は緊張した様子でした。

全日制、定時制全ての新入生が入場を終えて全員が着席した時の様子です。

開式の辞で式がはじまり、国歌斉唱の後、担任によって一人ずつ呼名され校長の入学許可を受けて正式に本校の1年生となりました。

入学許可の後、校長式辞、同窓会長祝辞、PTA会長祝辞にてお祝いと激励の言葉を頂きました。校長からは本校で多くのことを経験し、そこから学び、社会に貢献できる人材になってほしいとの激励を受けました。

同窓会長祝辞では旧制中学校時代から歌い継がれている校歌についてや、校章のデザインに込められた意味、本校の基本精神である至誠についての説明があり、今の新鮮な気持ちを忘れずにこれからの学校生活を送ってほしいと挨拶がありました。

PTA会長祝辞では、今は期待と不安があることと思うが、充実した学校生活を送ってほしいというエールと、学びは一生という言葉、そして継続すること・努力することの大切さという挨拶を頂きました。

式辞・祝辞に続き、新入生代表宣誓となりました。

最後に校歌を全員で歌い、無事に入学式が終了しました。

これからはじまる高校生活3年間のまずは1日目が終了しました。来週の月曜日には始業式があり、それ以降本格的に学校生活がスタートしていくことになります。最初の数週間は部活動や各種委員会に入るかを考えたり、課題テストや多くの検診などで慌ただしいスケジュールで日々が過ぎていくかと思いますが、授業や部活動、そして友人との交流などを通して少しずつ本校での生活に慣れていってもらえたらと思います。

令和5年度バスケットボール部活動報告

本年度は、3年生6名、2年生6名、1年生3名で活動いたしました。県大会ベスト16を目標に、経験者・未経験者一丸となって練習に励みました。大会の結果は以下の通りです。

関東予選 1回戦vs鹿沼 51-96

IH予選 1回戦vs足利 67-82

WC予選 1回戦vs佐野日大 54-62

新人戦 1回戦vs壬生 75-36

2回戦vs宇南 48-74

また今年度は、校内合宿を夏休みと冬休みに実施しました。冬合宿では、茂木町出身で昨シーズンまでBリーグで活躍していた大宮宏正氏に来校いただき、クリニックを実施しました。技術指導はもちろんのこと、身体の使い方や練習に臨む心構えなどを指導していただき、充実した経験になりました。

バスケットボール部顧問 渡邉

児童館ボランティア参加

真岡児童館にご協力いただき、教員志望の生徒を募集し、教育ボランティアを実施しました。

2日間実施し、午前中は学習支援、午後は外遊びなど、子どもたちと充実した時間を過ごすことができました。

参加した生徒たちは、教えることの楽しさと難しさ、スタッフの方々の子どもへの接し方など、学ぶことも多くあったようです。

真岡児童館の皆様、本当にありがとうございました。

合格体験発表会

3月1日に本校を卒業した卒業生の中から7名の卒業生が在校生に向けて自分の体験談を話してくれました。この発表会は毎年この時期におこなわれていますが、今年もそれぞれの実体験をもとに様々なエピソードを語ってくれました。

志望校を決めた理由、各教科の勉強方法、受験に対する心構えや失敗談、そして隙間時間に見ていたYoutubeの動画についてなど、どれも受験を終えた卒業生の生の声で、在校生には非常に参考になるものばかりだったかと思います。特に各教科の勉強方法や失敗談については、すぐにでも役立つ情報だったので、今日のこの話を聞いて、この後の学校生活や学習に活かせるとよいのではないでしょうか。後輩のために体験談を話してくれた卒業生の皆さんありがとうございました。

卒業式

本日卒業式が挙行されました。全日制、定時制合わせて208名の生徒が本校を卒業しました。この学年は、コロナ禍の中で入学してきた学年です。日常生活や学校行事も多くの制約がありました。3年生の5月以降、ようやく通常の学校生活に戻れるようになりました。それまでは学校行事や講演など色々な場面で工夫しながらの学校生活を送ってきた生徒たちです。今後それぞれ違った道へと進んで行きますが、本校の基本精神「至誠」の精神と高校生活で学んだことを次のステップに活かして頑張って下さい。

卒業式の様子を写真で紹介いたします。

校長式辞

同窓会長祝辞(R5年度同窓会長祝辞←こちらをクリックすると全文をご覧頂けます)

PTA会長祝辞

在校生代表送辞

全日制卒業生代表答辞

定時制代表卒業生答辞

同窓会入会式・卒業式予行

本日は同窓会入会式と卒業式予行などがおこなわれました。3年生の表彰式もおこなわれ、皆勤賞、文武両道奨励賞などの表彰がありました。文武両道奨励賞はPTA会長から直接記念メダルをいただきました。

続いて同窓会入会式がありました。定時制生徒と合同で実施しています。初めに佐藤同窓会長から代表生徒に記念メダルが贈呈され、挨拶では記念メダルの説明がありました。メダルは表側が正門近くにある至誠の碑、裏側には校章がデザインされています。同窓会長からは至誠の碑の歴史と「至誠」の意味についてもお伺し、このメダルを人生の羅針盤にしてほしいという思いを伝えていただきました。

卒業式予行では、礼法指導や入退場の練習を含め、全体の流れを確認しました。久々に全生徒による校歌が講堂に響きました。

いよいよ明日、卒業です。卒業生・在校生のみんなでよい門出となる卒業式にしましょう。

STEAM教育特別講座

本日2年生と対象にSTEAM教育の一環として特別講座が実施されました。今回の講座では、文理の枠にとらわれず課題に取り組んでいる方を講師に人選、障がい者支援に取り組んでいる会社の代表取締役の方やソーシャルビジネス、地域活性化に取り組んでいる会社の代表取締役の方、東京大学大学院の大学院生など4名の講師の方に講演をしていただきました。

今回の講演で、多方面で活躍されている講師の方の話を聞くことで、今後の進路探究や、自分の中での新たな“気づき”に繋がる部分があったのではないでしょうか。

紅梅に春の雪

例年より早く紅梅が開花しました。

立春を過ぎて、春の雪。久々の雪景色です。

能登半島地震被災地への募金

今月1日に発生した能登半島地震、その被災地へ募金を送ろうと生徒会が中心となって募金活動をおこないました。それにより、生徒、教職員あわせて78650円の募金が集まりました。集まった募金は石川県庁に送らせていただきました。微力ではありますが、被災地への支援に繋がれば幸いです。