文字

背景

行間

2022年5月の記事一覧

【中学】美化委員会のお仕事

5月30日(月)昼休み、中学3年2組の楳沢虎治郎君(美化委員)が、昇降口前のプランターをのぞき込んでいました。美化委員会で蒔いた種が芽を出していました。

楳沢君は、毎日、プランターの様子を観察しているようです。「やっと発芽したので、うれしい」と話してくれました。

しかし、この芽が何という植物なのかは、よくわかりませんでした。

この中のどれかであることは、まちがいなさそうです。どんな花が咲くのか、待つことにしましょう。

【中3】「国語」の授業見学(石塚先生)

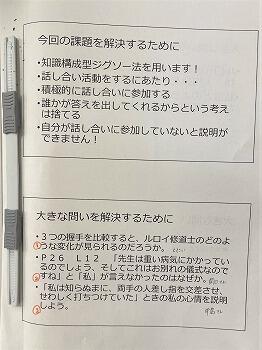

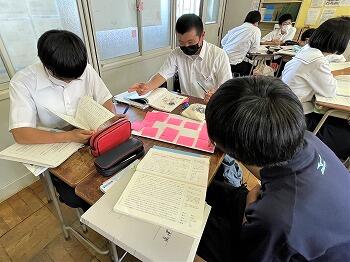

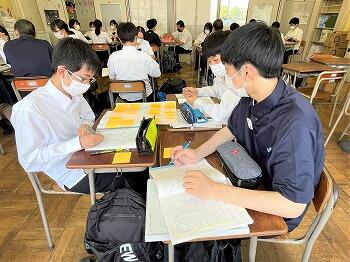

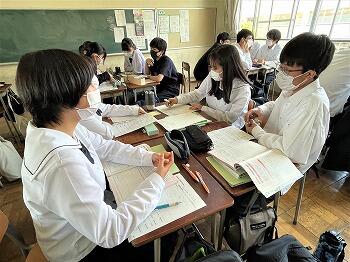

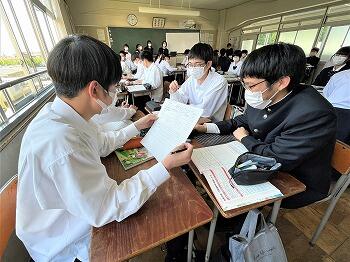

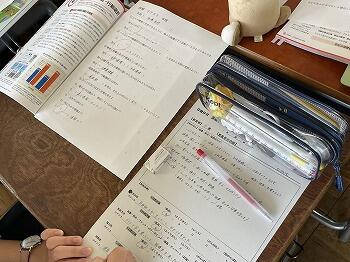

5月30日(月)6限目、中学3年3組の「国語」の授業(石塚先生)を最後の15分程度、見学しました。井上ひさしの「握手」という短編について、「知識構成型ジグソー法」という方法を使って、登場人物の心情などを考えていきます。

「知識構成型ジグソー法」は、グループごとに「考える問い」が割り当てられ、それに関する考えを付箋紙を使って書き出し、様々な角度から考えます。本時は、このステップまでで、次回は、その続きから、ということになるようです。

生徒たちは、様々な考えを同じ内容ごとに分類し、考えを整理していました。

なんだか、面白そうなことが起こる予感がしました。この続きは、次の機会で紹介したいなと思います。

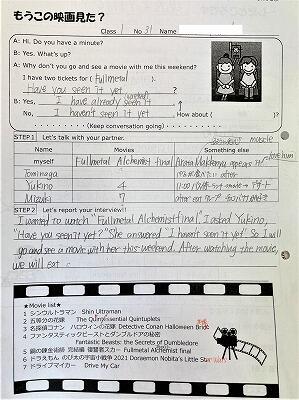

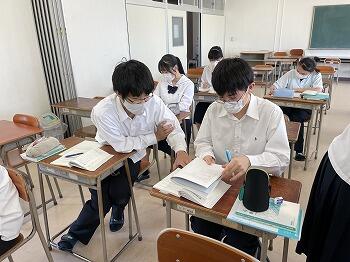

【中3】「英語」の授業見学(富永先生)

5月30日(月)5限目、中学3年1組の「英語」の授業(富永先生)を見学しました。「現在完了形」(すでに~したところです。)を使って、「もう、この映画見た?」という内容の会話を行いました。

まずは、周囲のクラスメートとペアになり、人気の映画リストから、好きな映画を1つ選び、それに絡めたプラスアルファの情報(something else)をインタビューします。

映画のリストは、富永先生が先週の映画人気ランキングから作成したそうです。どの映画が生徒に人気だったかはわかりません。個人的には「トップガン マーヴェリック」がお勧めです。

生徒たちは、映画にまつわる思い出や、英語を見た後、何を食べたいか、とか、一日のデートコースに映画を組み込む生徒もいました。それらをもとに、自分のストーリーを作り、現在完了形をつかった文章を考え、ペアワークで伝えあいました。

*とても工夫された授業展開で、現在完了形を使いたくなる雰囲気が作り出されていました。生徒も意欲満々で、よーしやったるどー、という意気込みで会話していました。

【高1】イタリアからの留学生!

5月30日(月)11時40分頃、イタリア(シチリア島)からの留学生が挨拶にやってきました。正式には、明日(5月31日)から、高校1年4組のクラスで、約3か月間、一緒に勉強します。日本語はとても上手です。詳しいことは、明日、またお知らせします。

挨拶の後、長谷部先生に連れられて、高校1年4組の教室にやってきました。4時間目が終わり、ちょうど昼休みが始まるタイミングでしたが、近くにいた生徒と、瞬間で仲良くなっていました。

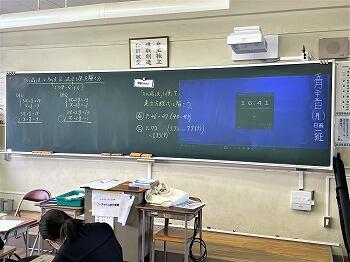

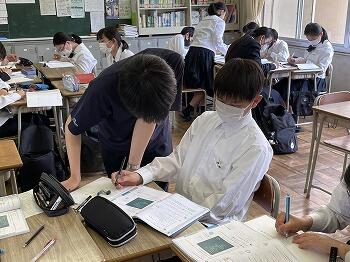

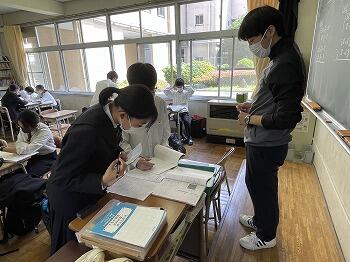

【高2】「数学ⅡB」の授業見学(戸田先生)

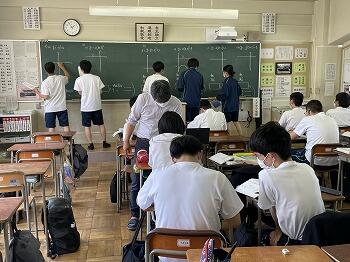

5月30日(月)5限目、高校2年1・2組(3分割)の「数学ⅡB」の授業(戸田先生)を見学しました。単元は、円の接線の方程式で、かなり難しい内容ですが、お互いに教え合いながら、問題に食らいついていたのが印象的でした。

文系のクラスなので、おそらく数学が苦手な生徒はいると思いますが、誰一人として、諦めている生徒はいませんでした。生徒たちの頑張る気持ちが伝わってきました。

分からないところは、友達や先生に聞きながら、課題の問題に挑戦していました。

【高校】「第3の居場所」ひだまりカフェ(下野新聞で紹介)

5月29日(日)下野新聞の第3面で、5月20日(金)、中間試験最終日の放課後、中庭で開店した「ひだまりカフェ」が、紹介されました。本校は「第3の制服」で一躍脚光を浴びましたが、それを知ってか知らずか「第3の居場所」というキャッチーなタイトルで紹介してくださいました。(記者の三谷さんのセンスの良さと丁寧な取材に感謝します。)

居場所カフェ 下野.pdf

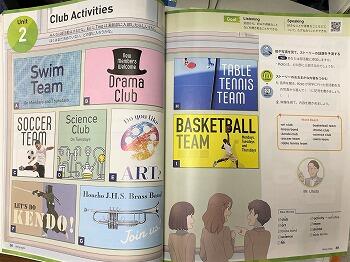

【中1】「英語」の授業見学(栗原先生)

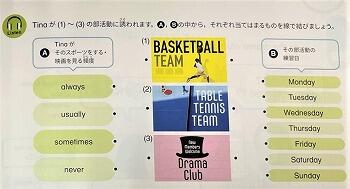

5月27日(金)2限目、中学1年2組の「英語」の授業(栗原先生、ALT:クロイ先生)を見学しました。単元は「Unit2 Club Activities(部活動)」のpart 2 「どのくらい練習しているの?」でした。

この単元は、生徒たちが部活動を見学し、どの部に入ろうかを考えています。

Tinaは、BASKETBALL、TABLE TENNIS TEAM、 Drama Club の3つの部活動に誘われています。Tina は、それぞれの部活動がどのくらいの頻度で練習をしているのかを聞いています。(確かに、重要な情報ですね。)

授業では、その会話を聞き取り、当てはまるところを線で結んでいきます。

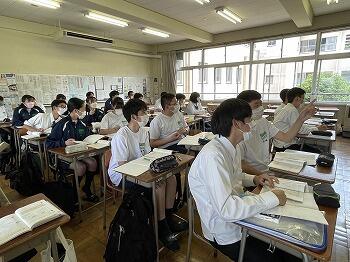

次に、自分が好きなことを、友達にも好きかどうかたずねます。

栗原先生とクロイ先生が、質問とその答え方のお手本を示してくれました。

そのやりとりを参考に、今度は生徒たちが近くの生徒とペアワークを行いました。

次々に、相手を変えて会話を繰り返します。

栗原先生とクロイ先生は、生徒たちのやり取りを聞きながら、生徒たちを褒めたり、励ましたりしていました。

*英語の教科書や授業は、Unit ごとに、ストーリー性があって、日常生活の中で使われる会話を学ぶことを通して、文法的な表現も身に付けることができるよう、工夫されています。教科書に出てくる中学生たちは、学年とともに成長し、中3のころには、恋模様もでてくるそうです。生徒たちは、楽しく英語の世界に入り込んでいました。

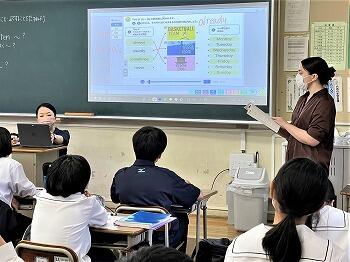

【中3】「英語」の授業見学(高木先生)

今日の単元は、Daily Life(ディスカッション)で、「会話の聞き取り」が中心でした。

教科書には次のように書いてありました。

「修学旅行で京都に行く生徒たちが、班の自由行動の行き先を話し合います。それぞれの生徒の意見と話し合いの流れに注意して、ディスカッションを聞き取ります。」

電子黒板のデジタル教科書から、4人の生徒たち(Daigo、Yukari、Cathy、Makoto)の会話の音声が、順番に流れてくるので、そこから、誰がどこに行きたいかを聞き取ります。

生徒たちは、4人の提案者の発言ごとに、どこに行きたいのかをメモし、それを基に、「〇〇さんは、こういう理由で□□を提案している。」などと話し合います。

ちなみに、4人から提案があった場所は、以下の8つでした。

金閣寺、銀閣寺、伏見稲荷、嵐山、清水寺、龍安寺、平等院鳳凰堂、太秦映画村

なかなか、手堅いですね。それぞれが推す理由を聞いていると、なるほどそうなのか、という気がしてきます。参考になった生徒も多かったと思います。

高木先生から、訪問先の補足情報が加わりました。修学旅行でどこを訪問したいか、これから行く修学旅行のことを想像して、なんとなく楽しい気分になっていました。

最後に、今日学んだことを振り返り、何ができるようになったのかを確かめました。

【高3】「フードデザイン」の授業見学(保科先生)

おいしそうに盛り付けができました。

2つのグループに分かれ、分担して作業を進めています。

こちらは、カントリークッキーづくりです。

こんな風に焼き上がりました。黒いつぶつぶはチョコチップです。

最後の仕上げに取りかかります。あとはハンバーグを焼けばできあがりです。

きれいに盛り付けています。

やっと、ここまでたどり着きました。

自分たちで作った味は、格別ですね。皆、大満足で食べていました。

【高2】足利市バドミントン大会優勝!

春山君は、足利市立毛野中学校で、バドミントン部に所属し、県でもベスト16という成績を収めました。佐野高校に入学してからは、バスケットボール部に入部しましたが、「さくらグレート」というバドミントンのクラブチームでも、毎週木曜日の夜7時から9時半まで練習することで、バスケットボールとバドミントンを両立しています。

今回の大会は、足利市バドミントン協会の主催で開催され、男子・一般の部は約60名が参加しました。その中で見事「優勝」しました。

春山君によると、バドミントンの魅力は、ラリーの面白さと点を決める瞬間の爽快さ、だそうです。今後の活躍も期待しています。

【高3】全国軽音フェスティバル

「全国高等学校軽音フェスティバル」は、軽音楽を学んでいるバンドの甲子園のような存在で、書類選考(映像・書類審査)の後、本祭(本選決勝大会)進出校が決定されます。

高沢さんたちのバンドは、本校の代表としてエントリーし、書類選考の結果待ちをしていました。そして、5月9日(月)本祭出場校が発表されました。はたして、その結果は?

全国高等学校「軽音フェスティバル」in 大阪城

残念ながら、本祭(本選決勝大会)進出は果たせませんでしたが、書類審査で送った高沢さん達のバンドの演奏を皆さんにも聞いていただきたいと、ユーチューブのアドレスを限定公開することにしました。

高沢さん達のバンド演奏(ユーチューブ限定公開)

本校の「天体ドーム」の中で収録しました。軽音楽部の部室でもあります。他にはない独特のロケーションです。天体ドームのレトロな空気感とカバー曲の雰囲気がマッチしていました。映像には不思議な立体感もあり、魅力的な演奏と映像だと思いました。

【高校】旭城祭に向けた準備が始まりました。

きれいな楕円形になっていました。

【高1】「数学ⅠA」の授業見学(松井先生)

教科書の問題を順番に解いていくことで、二次方程式をグラフに表すコツがつかめてきています。それぞれの答えを確かめ合ったり、わからないところを気軽に質問できる雰囲気ができていました。

わかっている生徒も、クラスメートにわかりやすく教えることで、逆に、そうだったのかと気づくこともあるようです。

なるほど、わかった、という瞬間の表情です。

授業の最後に、今日できるようになったことを確かめ合っています。

生徒たちは、自分で考えたり、本当にそれでいいのか確認したり、ちょっとでも疑問が生じたら、得意な生徒に聞いたり、教えたり、を繰り返しながら、集団全体として、ここまでわかった、というところまで到達していました。

【高2】「トビタテ!留学JAPAN」 テイクオフ

細井さんは、高校1年生の時、「トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム アカデミック(テイクオフ)」に応募し、採択されました。しかし、その年の夏休みは、コロナ禍で出発が見送られたため、今回、ようやく実現できることになりました。

1年前、どのような思いで応募したのか、また、出発できなかったこの1年間、どんなことを考えていたのか、などについて話をききました。

Q1:細井さんの留学の目的を教えてください。

→留学計画のタイトルは、「バレーボールと思いを『繋ぐ』~真の強さと在り方を探る」としました。バレーと歩んできた私の15年間をアピールしました。

Q2:細井さんにとって、バレーボールはどのような存在だったのですか?

→私は那須塩原市で生まれ、小学3年生の頃から、両親の影響で、バレーボール部に入部しました。小さな小学校だったので、女子のほとんどはバレー部に所属し、小6の時には、歴代最強世代となり、地区大会、県大会とハードな練習に打ち込んできました。私は、決してうまい選手ではなかったのですが、いつもいっぱいいっぱいで、追い込み型の練習や怒鳴り声、自分のせいで起こる連帯責任の罰ゲームなどが怖くなり、「下手でも頑張るから見捨てないで」「何のためにバレーをしてるのだろう?」「勝つため、って辛いことしかない」と思いながらバレーを続けてきました。

広い世界をみるため、中学は佐附中を受験し合格しました。現在は、親元を離れ、祖父母の家で生活していますが、中学でもバレー部に入部しました。チームのモットーは『全員で勝つ』ことでした。チームの中で競い合ってきた私は、とても戸惑いました。人数不足で思うように練習できなかったり、試合で1セットもとれなかったり、今までとは全く異なる壁にも直面しました。私は、キャプテンでありながら、『負ければ怒鳴られた』以前の恐怖に打ち勝つことができず、一人足を引っ張ったまま引退を迎えました。私の心には、最後の最後まで自分に負けた情けなさと恥ずかしさで、後悔が残りました。

現在、高校でもバレーボールを続けていますが、なかなか勝てなかった中、先日行われた南部地区の大会で2回勝てたことで、今まで続けてきたバレーボールの楽しさを改めて実感することができました。楽しいはずのバレーを心から楽しめた自分がいました。

今の日本のスポーツ界には「精神的な追い込み」や「肉体的追い込み」、「過剰な縦社会・実力社会」「女子アスリートへの体調管理・不自然なアングルやタイミングの撮影」など、多くの問題があるように感じています。それらを改善すべく最近では、元日本代表の益子直美さんが、「選手を怒らないバレーボール大会」を開催されたり、大山加奈さんが「過度なストレスからくる生理不順」などについてSNSで発信したり、指導方法などの改善に向けた活動も活発になってきています。また、ドイツ人のバレーボールコーチが「日本人は苦しみに耐えることを精神力というが、ドイツでは苦しい時にクリエイティブになれることを精神力という」と語っているものもありました。

今回の留学の目的は、ヨーロッパで『スポーツの本来のあるべき姿』と『スポーツの強さ』について研究することです。この2つについて学び、今の日本のスポーツに必要なこと、あるいは足りていないことを見いだし、最終的には『真のスポーツの強さと在り方』の答えを求めたいと思います。

Q3:留学先に「マルタ共和国」を選んだのはなぜですか?

→語学研修(英語)と異文化交流の両方ができることに魅力を感じました。留学期間中は、「シュプラッハカフェ・マルタ」という語学学校に入り、外国の人たちと寮生活をします。午前中は毎日、英語の授業を多くの国の人たちと受け、午後はビーチバレーや地元のバレーチームで練習することを計画しています。スポーツは万国共通なので、みんなと仲良くなれると思います。もう一つ、海が見えることは、山の中で育った私にとって、唯一の強い希望でした。

また、トビタテ!留学JAPANプログラムは、日本の伝統文化を伝える、という使命もあります。私は、自分の勝負飯である「おにぎり」を同じ寮の生徒に振る舞います。世界に誇る日本のお米を使って、おいしさと沸き上がるパワーを届けたいと思います。それと、折り紙を伝えたいです。その中でも、みんなで作り上げる千羽鶴に魅力を感じています。つなげてできる「千羽鶴」には「団結・応援・祈願」の意味もあり、スポーツにもつながっています。千羽までとはいかなくても、ミニサイズで実際に作って、この美しさを伝えたいです。

Q4:この1年間でどんなことを考えましたか?

→学校の課題研究のテーマを「国内のスポーツにおける問題」と設定し、『うーん、どうやって楽しむ?』というタイトルで研究しました。私の他に、福知さん、高瀬さん(ボート部)、寺内さん(ラグビー部)の4人の研究班で、それぞれの課題について、本音で意見を言い合えたことが、とても良い体験でした。

私は、勝利至上主義やジェンダーの問題など、今の日本の現状を知ることで、マルタで何を学び、どう反映させたいかを具体化することができました。

その中で、私が最も尊敬する元バレーボール日本代表の大山加奈氏への取材ができたことが印象的でした。ダメ元で、試しにTwitter にDMをしたら、大山さんから、ぜひ話がききたいとオファーがあり、実現しました。Zoomを使って、1時間以上、話をする事ができました。今回の留学の成果もプレゼンして欲しいと言ってくださいました。

また、スポーツにまつわるイベントがたくさんありました。

東京五輪では、LGBTQへの対応で、トランスジェンダー選手(男→女)に対して、日本人は外国より理解が進んでいないことがわかり、栃木国体では、佐野市でバレーボール大会が開催されるため、精神障害者の部の補助員をする体験ができました。誰でも楽しめるスポーツの魅力について、考えることができました。

Q5:最後に、一言お願いします。

→私は、バレーボールとともに成長してきました。小学生の頃から悩み、ときに恐怖さえ感じたバレーボールですが、ここまで続けてきたのは、仲間と、思いとボールを『繋ぐ』面白さを超えるものが何一つ見つからないくらい、本当に楽しかったからです。だからこそ、自分の経験を通して、日本のスポーツ界で感じた様々な問題を解決し、私の大好きなアニメ『ハイキュー!!』のように、『さあ今日もバレーボールは面白いと証明しよう』と思います。

*この留学にかける細井さんの思いが、じんじんと伝わってきました。

マルタでの留学の成果を楽しみにしています。本校生にもぜひ、プレゼンしてください。応援しています。

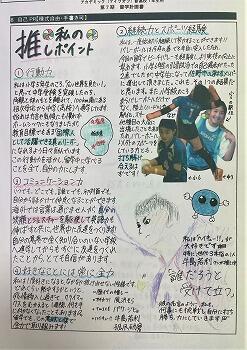

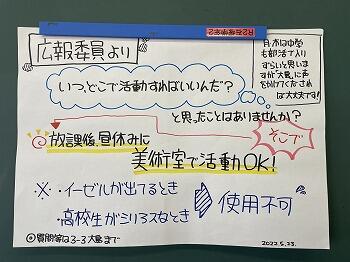

【中学】各種委員会活動

広報委員会の会場に貼られていたポスターです。

広報委員会です。

安全委員会です。

生活委員会

福祉委員会

体育委員会

環境委員会

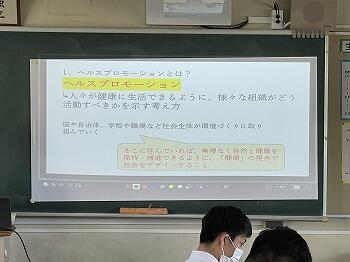

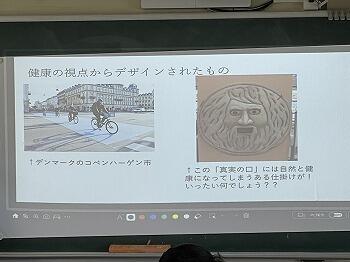

【高1】保健体育の授業見学(瀧川先生)

4班(小林璃俐さん、今野紗愛さん、嶋村優希さん、菅野紗羽さん)

21日(土)に学校で発表の準備をしている4人に、職員室でたまたま出会いました。生徒だけで、1コマの授業をすると聞き、どんな内容でどのように構成するのか、とても興味を持ちました。そこで、「23日の6限、1-1」と手帳にメモしておき、授業の始まりから終わりまで、見学しました。

授業は、教科書に書いてあることをわかりやすく自分たちの言葉に置き換えて説明していました。

また、要所要所で、言葉の意味やどんな事例があるかなど、グループ内で相談したりしています。

ここでは、クイズを使って興味をひく工夫をしていました。

クラスの皆もクイズに参加し、ちゃんと手をあげるなど、授業を盛り上げてくれています。(素晴らしいです)

ユニットバイアスなど、興味深い話題を盛り込んでいます。

そして、本時の本題である「ヘルスプロモーション」として、どんなことが考えられるか、グループワークに移りました。

全員が話し合いに参加しています。

指名された生徒が、何名か発表しました。

最後は今日の授業に関する小テストを行い、重要なことを再確認しました。

今日の授業の振り返りと評価を行い、4名による授業は終了しました。

皆からは、4人の頑張りに対して、大きな拍手が送られました。

あまりにも堂々と、見事に授業をやり切ったことにびっくりしました。興味と集中力をキープするためのたくさんの工夫がなされており、最後に、キーワードを改めて強調することで、今日学んだことが、ちゃんと頭に残るよう構成されていたのは、素晴らしかったです。教育実習生もうかうかしてられませんね。

4人は、このプレゼンの準備をするために、教科書に書かれていることを深く学び、他の生徒たちも、クラスメートの授業でより身近に感じることができていたように思いました。4人の頑張りには、改めて拍手を送りたいと思います。

次回は、瀧川先生による、本時に関する補足説明の時間となっているそうです。保健体育の授業は、生徒によるプレゼンと先生による補足説明がセットになっており、それによって、「主体的・対話的で深い学び」につながるよう、工夫されています。

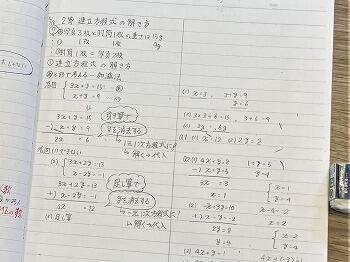

【中2】「数学」の授業見学(安藤先生)

今日のめあては「加減法を使って 連立方程式を解こう」です。計算問題を解く1日目でした。

授業では、まず、この時間で解く問題が示され、それを時間内で解いていきます。

自分で解ける生徒はどんどん進めることもでき、疑問が生じた生徒は、グループ内の仲間に教えてもらいます。

得意な生徒は、どんどん教えてくれています。

問題が全部解けた生徒は、答えを確認に来ていました。

ノートも試行錯誤しながら、工夫していました。

その間、先生は、あえて教えようとせず、解くヒントや考え方をさりげなく伝えています。生徒たちは、自分のペースで問題を解くことができるので、安心して集中することができます。

最後に、今日のまとめの問題(これができれば、今日のめあては達成)をみんなで解いていきます。

このような授業の進め方により、一斉に同じペースで問題を解くのではなく、自分のペースで、分からないときは気軽にグループ内で聞くことができるようになりました。その分、先生は生徒の理解の様子や苦手意識などを把握しています。

その結果、一人も取り残さない数学の授業を進めています。現在、安藤先生とペアを組んでいる山田先生も同じやり方で指導しており、軌道に乗ってきているようです。

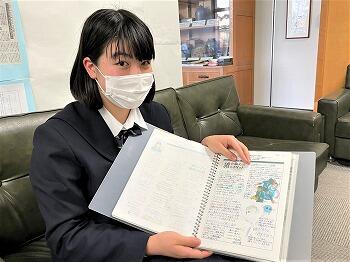

【高校】「読書コンシェルジュ」推薦図書

読書コンシェルジュ.pdf

「読書コンシェルジュ」は、県から任命されて読書の楽しみや意義を同世代に伝えようと活躍する高校生たちです。山口さんは、本校生で唯一、任命されました。今回、中学生向けの本として、中学1年生の時に読んだ佐藤多佳子著「一瞬の風になれ」を紹介してくれました。

図書委員会で発表する山口さん。これまでの活動の締めくくりとして、読書の達人からのメッセージを伝えました。

【中高】本日から教育実習が始まります

教科や科目については、中学(社会1,保健体育2、英語1)、高校(国語1,日本史1,世界史1、保健体育1,英語1)です。期間中、旭城大運動会などのイベントもありますので、生徒の皆さんからも、積極的に話しかけてみてください。

身近な風景 ~これは何?

今日は気持ちの良いお天気でしたが、下の写真で一面の白い花は何でしょうか?

少し寄ってみましょう。

シロツメクサです。

それでは、この黒い粒々は何?

少し寄ってみました。一つ一つは7ミリくらいの大きさです。

一つ一つが、アズマヒキガエルの幼体です。この日、水辺から陸に向かって、一斉に這い登っていました。千匹くらいはいそうです。このうち何匹が、成体になれるのでしょうか。

特にありません。