文字

背景

行間

専門教科「工業」の学び

本校の授業の約4割は、工業の専門科目です。学科により異なりますが、1、2年生で週10時間程度、3年生では週13時間程度が専門科目になります。

工業の専門科目は、講義形式で学ぶ科目と、体験を通して学ぶ科目に大きく分けられます。講義形式の専門科目では、主に「ものづくり」に関する知識や理論を学びます。体験的な科目では、机上で学んだことについて、実験を通して確認したり、実技を通して身に付けたりします。体験的な学びで身に付けた知識や技術は、他の場面で活用されやすいという良さがあります。工業の学びは、座学と実習を行ったり来たりしながら進んでいきます。

<課題研究発表会の様子>

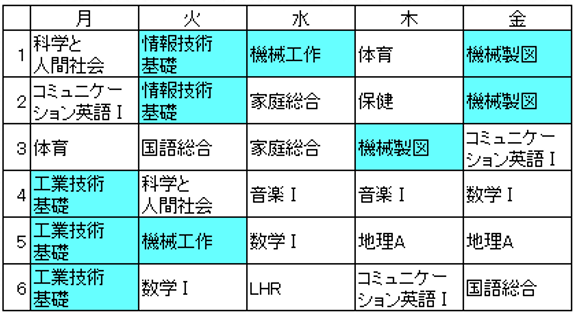

次の表は機械科1年生の「時間割」です。背景の白は、国語や数学などいわゆる「共通(普通)科目」を表している。背景の水色は工業の専門科目を表しています。表は機械科の例ですが、他の学科でも、共通科目と専門科目の割合はほぼ同じになります。

生徒たちが意欲的に学習に取り組めるよう支援する制度に、「ジュニアマイスター顕彰」(全国工業高等学校長協会主催)があります。工業高校では資格取得やものづくり関連の競技会、コンテスト等に積極的に取り組んでいますが、その成果を点数化し、点数に応じて表彰する顕彰制度です。学年に関係なく年2回申請することができます。

たとえば、資格取得では機械加工(普通旋盤作業)などの技能士2級が20点、技能士3級が12点、2級ボイラー技士や第2種電気工事士は7点、乙種4類危険物取扱者は4点です。また、本校が出場している競技会では、高校生ロボットアメリカンフットボール大会やアイディアロボット大会の県大会優勝は4点です。なお、表彰区分として「ゴールド」と「シルバー」「ブロンズ」の3つがあり、それぞれ45点以上、30点以上、20点以上となっています。詳しくは全工協サイト(http://zenkoukyo.or.jp/)をご覧ください。

工業の専門科目を学ぶためには、中学校での基礎的な学習内容の修得が不可欠です。まず、毎日の授業を大切にして、教科書に書かれている内容を確実に理解できる十分な学力を身につけて下さい。

また、工業高校での学習の中心は「ものづくり」です。頭と身体と心を駆使して「ものづくり」に意欲的に取り組む姿勢が重要です。そして、将来は工業に関する知識や技術を習得し、技術者として働き、社会に貢献していくというしっかりした目的意識を持つことが求められます。

したがって、「ものづくり」にあまり関心がないのに、単に家から近いなどの理由で入学を決めることのないよう、自分の興味や関心、適性等を十分検討した上で志望校を決定して下さい。