文字

背景

行間

カテゴリ:連絡・報告事項(中高共通)

「海外グローバル研修」課題研究発表コンテスト

2月26日(水)に佐野市文化会館において「令和元年度『海外グローバル研修』課題研究発表コンテスト」を行いました。高1生と中3生が、マスク着用や座席の間隔を空けるなどして、新型コロナウイルス感染症の対策を講じて参加しました。校長挨拶、栃木県教育委員会挨拶の後、附属中学の代表3団体と、高校の9団体の計12団体が発表を行いました。また、高校生サミットに栃木県代表として参加した高2生2名、SGHクラブ海外班でマレーシアのフィールドワークに参加した高校生4名も特別に発表をしてくれました。中学生は日本語での、高校生は英語での発表でした。

審査委員長の 小松 俊明 東京海洋大学教授から御講評をいただき、大成功のコンテストとなりました。

関係者の皆様、大変お世話になり、ありがとうございました。

春の息吹

高校3年生の生徒たちは、それぞれの進路に向けて最後の追い込みをがんばっています。他の生徒たちも、進級にむけてそれぞれが努力しているところです。

校庭に目を向けると、木々たちも、花を咲かせたり、新芽をつけたりと、春の息吹を感じさせてくれています。玄関前の紅梅や校門を入ってすぐのしだれ梅なども、ずいぶんほころんできました。

春は、もうすぐそこまで、来ています。体調管理には十分注意して、それぞれの「春」をめざし、がんばっていきましょう。

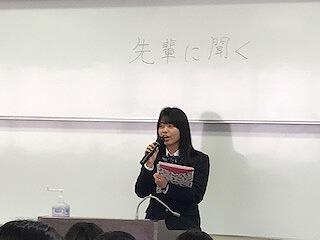

高3生から附属中生へのアドバイス

2020年1月21日(火) ⑤~⑦限

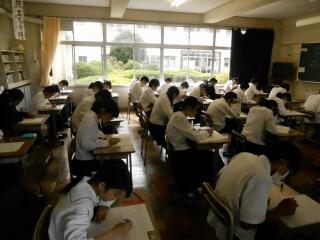

チューター制中高間活動として、高校3年生から附属中生への講話が行われました。

高校3年生が、附属中学生に対し、中学生のうちにやっておくべきことや、高校進学後にどのように学習や部活動に取り組んだか等を具体的に説明をしました。

話の中には、「継続することの大切さ」や、「すきま時間の活用法」、「部活動の楽しさ」等、高校生ならではの実体験を基にしたものも多く、中学生たちは真剣にメモを取りながら話に聞き入っていました。

今日講話を聴いた中学生たちも、数年後に同じ場で立派な先輩として話ができるよう、頑張ってほしいです。

佐野市学校芸術祭児童生徒造形展

同展は、同会場で、明日12月1日(日)まで開催されています。

心肺蘇生法講習会

校長挨拶、署員の方の講義の後、グループに分かれ、「大声で叫び応援を呼ぶ。119番通報、AEDの依頼をする。呼吸がなければ、胸部圧迫、人工呼吸を施し、心肺蘇生をくり返す。AEDを装着する」という一連の流れを、一人一人確認しながら実習しました。また、AEDは、音声で指示が出され、その指示通りに装着等をすれば、大丈夫であり、まずは電源を入れ(AEDの入ったバッグを開けた時点で電源の入るものもあるそうです)落ち着いて音声指示を聞くことの大切さを教えていただきました。

万が一、心肺蘇生が必要な場面に遭遇したら、今日学んだことを生かし、落ち着いて適切に対応できるようにしたいと思います。

署員の皆様には、大変お忙しいところ、お世話になりました。ありがとうございました。

附属中 栃木県学校音楽祭中央祭

音楽祭関係者の皆様、会場を御提供くださいました宇都宮市文化会館の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。

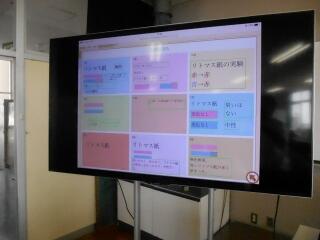

第2学期 中間試験とその前後

また、中間試験前には、自習室で学習する生徒や、質問教室において先生にわからないところを聞きながら学習する生徒の姿も見受けられました。

試験が終わり、中学3年生は修学旅行の、中学2年生はマイチャレンジの、高校2年生は修学旅行の事前指導がそれぞれ行われていました。高校2年生は、週明け15日(火)から3泊4日で台湾への修学旅行に出発する予定です。

学校公開

2日間あわせて、約180名の皆様に御来校いただきました。誠にありがとうございました。

PTA 朝のあいさつ運動

あいさつは、互いの存在を認め、交わされるものです。お互いに気持ちのよい朝のあいさつができると、その日1日がすがすがしく過ごせるものです。元気に、アイコンタクトをとって、相手の表情を見て、しっかりあいさつをしたいものです。表情がすぐれなければ、「どうしたの?」と気遣って会話するのもいいでしょう。特に社会に出てからあいさつができないと、社会人として認められなくなると聞くことがあります。中学生、高校生のうちから、あいさつの大切さを理解し、これからも、佐高生・佐附中生としての誇りをもって、あいさつをしましょう。教育目標である「真のリーダー」は、まず「あいさつ」ができる人です。PTAの皆様、御協力ありがとうございます。

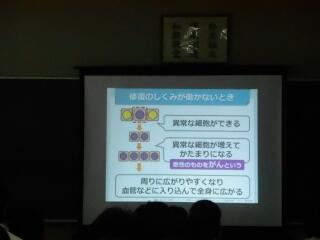

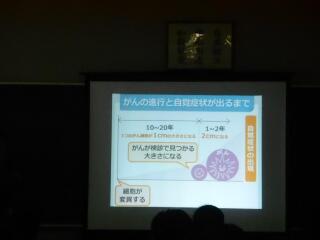

学校保健委員会

9月18日(水)、第1回学校保健委員会が開かれました。本校学校医で小倉医師会通りクリニック院長である小倉重人先生から、「がん検診の有用性について~乳がんを中心に~」と題した御講話をいただきました。中高保健委員会の生徒と希望者72名とPTA役員6名、本校学校薬剤師の永木先生、教職員12名の計91名が聴講しました。

乳がんは予防が難しいが、唯一、自分で発見することのできるがんであり、セルフチェックをすることの大切さを教えてくださいました。また、生活習慣が原因となるがんに対しては、禁煙や節酒、適切な体重の維持などの、生活習慣に気をつけることが重要であることが分かりました。さらに、栃木県は、がんの検診率が低いとのことで、検診の大切さをお話しいただきました。

小倉先生には、大変お忙しい中、御講話いただき、ありがとうございました。

生徒の感想は、続きに ↓

【生徒の感想から】

乳がんは20代でもなることがあるそうで、思っていたよりも、がんは身近なのだと分かりました。また、がんは予防できるそうなので、今から生活習慣を改善してがん予防ができればと思います。今日学んだことを、友だちなどに教えてあげたいです。(中3)

2人に1人はがんになると聞いて、驚きました。また、男性と女性でなりやすいがんが違うことも分かりました。そして、こういったがんは、早く見つかればより治る可能性が上がると知りました。家族にも検診の大切さを教えたいです。(中2)

私は、今回の講話を聴いて、がんのことを詳しく知ることができました。私も大人になったら、しっかりと定期的にがん検診を受けるように心がけたいと思いました。来年も講話を聴きたいなと思いました。(中2)

乳がんは、0期やⅠ期に発見することができれば、95%以上完治できることを知ったので、親に伝えたいです。また、家でのセルフチェックのやり方も分かったので、気をつけていきたいです。(中1)

がんについての基本的なことから、原因・予防法まで、これからの生活、将来に役立つことをたくさん教えていただきました。特に印象に残ったのは、佐野市の平均寿命が県内で最も短いということです。さらに、がん検診へ行っている人も20%と低く、これは問題だと感じました。今回知った現状を家族や身近な人に教え、がんの早期発見のために検診に行くように勧めようと思いました。また、私は放射線技師を目指しているので、技師さんががん検診に大きく関わっていることも分かり、とても勉強になりました。

貴重な御講話をありがとうございました。(高3)

今日の小倉先生の講話を聴いて、がん検診は大切だなと思いました。私はまだ10代なので関係ないかなと思っていたけれど、10代からできることとして、「生活習慣を整える」ということを、がん予防のためにしていきたいと思います。また、乳がんのセルフチェックを初めて知ったので、家に帰って母と調べてみようと思いました。(高2)

講話を聴く前は、どうして乳がんの話なのかなと思っていましたが、若いうちから発症する可能性があり、早期発見が可能という話を聴いて、納得しました。他のがんに関しても、自分には関係ないと思わずに、健康的な生活を送りたいと思います。(高2)

男性は50歳を境にして、急激にがんになる人が増えていることが分かりました。その原因は、生活習慣によるものが大きい割合を占めていて、例としてタバコが挙げられていました。タバコは人間にとって害しかないから吸わないという決意をしていましたが、この講話を聴いて、さらに吸わないという決意が強まりました。また、乳がんは女性がなりやすいですが、他人事と考えずに向き合っていきたいと思いました。(高2)

今回の講話を聴いて、がんになってしまう原因が悪い生活習慣の積み重ねだということが分かりました。また、がんになってしまう人が年々増えていることも知ることができました。自分ががんになる前に検診やセルフチェックを定期的に行い、予防に努めていきたいです。(高1)

特にありません。