文字

背景

行間

ブログ

2021年5月の記事一覧

【高校】陸上競技部関東大会出場!

6月18日(金)~21日(月)にかけて、神奈川県川崎市「等々力(とどろき)陸上競技場」で開催される*関東大会に、高校3年2組の渡辺流空(わたなべ るうく)君が男子200m、同2年4組の新井美月(あらい みづき)さんが女子棒高跳に、出場します。

*関東大会の正式名称は「令和3年度関東高等学校陸上競技大会/秩父宮賜杯第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会北関東地区予選」となります。

また、会場となっている「等々力陸上競技場」は、100mの桐生選手が9秒98で走った競技場で、「9.98スタジアム」とも呼ばれているそうです。Jリーグの川崎フロンターレのホームグラウンドでもあります。

今回、出場する2人の選手を紹介します。

3年生の「渡辺流空」君は、昨秋の400mリレーに続いての関東大会です。県の高校総体で3位となり出場資格を獲得しました。関東大会で6位までに入賞すると、7月28日から福井県で開催される「全国高校総体(全国インターハイ)」に出場できます。渡辺君は小学4年生から陸上を始めたそうです。関東大会では、自分と同じくらいのタイムを持つ生徒が5,6名いるので、最後に決勝で勝負したい、と語ってくれました。

2年生の「新井美月」さんも、県の高校総体で3位となり出場資格を獲得しました。棒高跳は、関東大会で4位までに入賞すると、インターハイに出場できるそうです。新井さんは、去年の冬から棒高跳を始めたばかりで、関東大会も初出場です。目標は、まずは関東大会で最初に跳ぶ高さである「2m60cm」を跳ぶことだそうです。実は、お父さんも棒高跳の選手だったということで、棒高跳についてはお父さんから教えてもらっているそうです。

2人とも、関東大会に照準を合わせ、最高の力を発揮できるよう、頑張ってください。

【高校】インターハイ県予選ボート大会

5月29日(土)、渡良瀬川特設コースで、ボートのインターハイ県予選が行われました。

男子シングルスカル(3年:内田絃心)、男子ダブルスカル(2年:青木瑛久、磯貝虎生)、女子ダブルスカル(2年:堀越紅羽、藤倉望妃)、女子クオドルプル(3年:岡部華林、松浦はるか、船渡川優衣、生熊里彩、川田有紗)が、栃木県代表となり、インターハイに出場することになりました。

女子クオドルプル

男子シングルスカル(3年:内田絃心)、男子ダブルスカル(2年:青木瑛久、磯貝虎生)、女子ダブルスカル(2年:堀越紅羽、藤倉望妃)、女子クオドルプル(3年:岡部華林、松浦はるか、船渡川優衣、生熊里彩、川田有紗)が、栃木県代表となり、インターハイに出場することになりました。

女子クオドルプル

渡良瀬川特設コースでは、朝早くから1000mのコースロープとブイが設置されました。若干、風はありましたが、まずまずのお天気に恵まれました。

今日の最初のレースは「男子シングルスカル」です。3年生の内田君はゆっくりと艇を漕ぎだし、スタート地点に移動します。

スタートしました。1レーンが内田君です。(コースの北側から撮影)

3分55秒の好タイムでゴールしました。(コースの南側から撮影)

次は、「女子シングルスカル」です。2年生の白井美咲さんが出場しました。同じく1レーン(奥)からスタートします。

この種目での出場はまだ日が浅く、残念ながらインターハイ出場はかないませんでした。

次のレースは、「男子ダブルスカル」です。2年生の青木君と磯貝君が出場し、栃木県代表となりました。

続いて、「女子ダブルスカル」で、2年生の堀越さんと藤倉さんが出場しました。

https://youtu.be/rI_p1s_k_pQ

相手を大きく引き離し、3分45秒の好タイムで栃木県代表を勝ち取りました。

最後は「女子クオドルプル」です。岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さんが出場しました。

力強いオール捌きに成長の跡が感じられました。

↓

https://youtu.be/Lo7f26cDGBA

レース終了後の閉会式です。

キャプテンの船渡川さんの感想です。

「女子舵手付きクオドルプル、女子ダブル、男子ダブル、男子シングルの4種目でインターハイ出場が決まりました。今までの練習の成果が出て良かったです。応援ありがとございました。8月のインターハイまであまり時間がないので、一回一回の練習を大切にしていきたいと思います。入賞目指して頑張るので、応援よろしくお願いします。」

*5月初旬に行われた県大会と比べると、成長と自信を感じることができたレースでした。これから、全国目指してさらに力をつけて、本番に臨んでください。応援しています。

5月29日から6月20日までの県立学校の対応について

5月29日から6月20日までについても、本県における警戒度レベルは、県版ステージ2.5「厳重警戒」が維持され、大きな変更はありません。県立学校の教育活動については、以下の通りですので、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

〇引き続き感染防止対策を徹底しながら、教育活動(部活動を含む)を実施する。

〇特に、部活動に付随する場面(飲食、更衣等)での感染防止対策を徹底する。

〇ただし、県境をまたぐ不要不急の往来は不可とする。

【高1】コミュニケーション英語Ⅰの授業見学(鶴見先生)

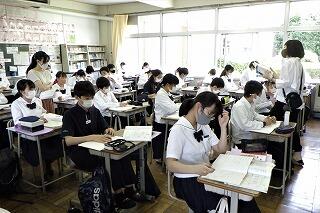

5月28日(金)1限目、高校1年2組の「コミュニケーション英語Ⅰ」の授業(鶴見先生、1クラス2分割のうちの1つ)を見学しました。

単元は、Lesson 3「A Canoe Is an Island」(カヌーは島)のSection 1と2でした。

少人数授業なので、生徒一人一人に語りかけるように進めていました。

単元は、Lesson 3「A Canoe Is an Island」(カヌーは島)のSection 1と2でした。

少人数授業なので、生徒一人一人に語りかけるように進めていました。

授業は、教科書の文章の朗読から始まりました。全員が立って読み、読み終わったら着席します。

続いて、Section 1で出てきた Words & Phrases(単語とフレーズ)を一人ずつ指名して、その意味を確認します。

生徒の目の前まで行って、質問します。すぐに答えが返ってこなくても、ヒントを与えたりしながら、辛抱強く、生徒が答えるのを待っています。みんなも質問されている生徒に意識が集中し、その答えを聞いて納得しています。

次に、前回の授業で生徒が提出したSection 1の「Retelling リテリング」(教科書の内容を参考にして、自分の言葉で物語をまとめること)で、間違いが多かった文法の解説を行い、Reading Practice (空欄に当てはまる言葉を自分で補いながら読む)へと続きます。

ここまでで、Section 1が終わり、Section 2 へと進みます。Section ごとに授業内容が凝縮されたプリントが配られます。Secton 2 も同様に、Words & Phrases(単語とフレーズ)から始まります。文章を理解する上で、ここは重要なポイントで、鶴見先生はとても丁寧に単語の意味を説明されていました。

例えば、steadily (着実に)については、生徒にこんなことわざを示しました。

「Slow and steady wins the race 」この意味を考え、辞書を使って調べます。

答えは、急がば回れ、でしたが、そのsteady から steadily が派生していることを知り、みんな納得していました。

また、Big Dipper 北斗七星や Southern Cross 南十字星では、教室からだとどの方角に見えるかを確認したります。(私にも振られました)

こうして、単語やフレーズをきちんと理解すると、その後、本文を読んだとき、不思議と、文の意味だけでなく、物語の情景まで私の頭に浮かんできました。

なるほど、文章を理解する上で、言葉の持つ意味を理解することが大切なんだと、わかりました。生徒も楽しみながら授業を受けているようでした。

また、英語を好きになってもらおうという鶴見先生の気持ちも伝わってきました。

【中高】教育実習生、1週目が終わりました。

5月28日(金)、今週の月曜日から始まった教育実習は、今日で1週間が過ぎました。

最初は、授業見学から始まり、週の後半からは、実際に授業をする体験を多くの実習生がしていました。

実習生同士で、自分たちが行った授業の振り返りを行うなど、とても積極的に実習に取り組んでいることを感じました。来週は、旭城大運動会もありますので、頑張ってください。

最初は、授業見学から始まり、週の後半からは、実際に授業をする体験を多くの実習生がしていました。

実習生同士で、自分たちが行った授業の振り返りを行うなど、とても積極的に実習に取り組んでいることを感じました。来週は、旭城大運動会もありますので、頑張ってください。

たまたま、今日、見学することができた8名の授業の様子です。よく頑張っていました。

将来の教員を目指してくれることをとても期待しています。

【中2】英語の授業見学②

5月26日(水)3限目、パフォーマンステストの準備が行われました。

ペアになって、質問と答えを交替で出し合います。

ペアになって、質問と答えを交替で出し合います。

ペアワークが終わると、自分が答えた内容をプリントに整理して書き込みます。

1回目のペアワークが終わると、列が1つずれて、次の生徒と新しいペアになり、同様に、質問と答えを言い合います。

T2の廣瀬先生もペアに入っています。

2回目以降のペアワークでは、相手の答えの中で、これは自分にも使えるなと思うものは、どんどん自分の答えの中に取り込んでいきます。そうすることで、自分の答えの幅が広がっていきます。これをくりかえすことで、自分のことを表現する材料が増え、自信を持ってALTと受け答えをすることができるようになります。

文章を作る際には、T1の富永先生、T2の廣瀬先生が、生徒にアドバイスをしています。今年度、転勤してこられた廣瀬先生は、佐附中生は本当に良く書けている、とびっくりされていました。

パフォーマンステストは6月中に行われるそうです。本番では、自分が作った文を持ち込むことはできませんが、自分自身の興味関心を示したマップを持ち込むことはできます。それを手がかりにして、生徒がどのように受け答えするのか、楽しみになってきました。生徒の皆さん、頑張ってください。

【中2】英語の授業見学(富永先生、廣瀬先生)

5月26日(水)3限目、中学2年3組の英語の授業(T1:富永先生、T2:廣瀬先生)を見学しました。中2の英語の授業は、週5時間のうち、2時間はティーム・ティーティング(T1の富永先生が主担当、T2の廣瀬先生が補助)で行っています。

2年生の英語では、これまでに、動名詞(例:Ilike playing basketball.)や不定詞(I want to shoot.)などを習っており、それらの基本文を使って、自分のことを友達と伝え合ったりしています。

今日の授業では、まず、富永先生が口頭で示す文が、教科書の本文の内容と合っているか、間違っているか(True 正しい or False 間違い)を答えます。隣の席の生徒同士で答え合わせをしています。

次に、基本的な疑問文とそれに対する答え方を確認しています。

そして、今日の本題であるALTとの「パフォーマンステスト」の準備が始まりました。パフォーマンステストは、一人一人、ALTによって、以下の5つの質問から1つがその場で選ばれます。

1 What is the important thing in your school life ?

2 What do you think about English ?

3 What do you want to do in the future ?

4 What is fun for you ?

5 Which season do you think in the best ?

生徒は、質問に対する答えを用意しておきますが、ALTはその答えに対して、さらに突っ込んだ質問をしてきます。その質問にはアドリブで答えなければなりません。

(一度に保存できなかったので、続きは②に続きます。)

身近な風景 ~皆既月食

5月26日(水)、今日は「スーパームーンでの皆既月食」がみられるということで、天文同好会の生徒たちは、9時近くまで校舎の屋上で粘っていましたが、厚い雲は晴れず、残念ながら、皆既月食を見ることはできませんでした。

【中学】選抜将棋選手権大会栃木県大会で「優勝・準優勝」!

5月23日(日)、鹿沼市まちなか交流プラザで、「第42回中学生選抜将棋選手権大会」栃木県大会が開催されました。決勝戦では、佐附中生同士の戦いになり、中学2年2組の石原橙真(いしはら とうま)君が優勝、3年2組の武藤優和(むとう ゆうわ)君が準優勝しました。おめでとうございます。優勝した石原君は、8月2日~4日に、山形県天童市で開催される全国大会に、栃木県代表として出場します。

左から、優勝した石原君、準優勝の武藤君です。

左から、優勝した石原君、準優勝の武藤君です。

優勝した石原君、準優勝した武藤君に話を聞いてみました。

Q1:将棋はいつから始めましたか?

→石原君「幼稚園の年中(5歳頃)に父から教えてもらい始めました。その後、地元の将棋クラブ(足利将棋クラブ)に入って、将棋を指していました。」

→武藤君「小学校1年生(7歳頃)に父から教えてもらいました。中学に入ると、囲碁将棋部に入り、本格的に始めました。」

Q2:今はどんな練習をどのくらいやってますか?

→石原君「学校では、囲碁将棋部で活動しており、家では、おもにネットでのオンライン対戦をしています。オンライン対戦は、これまでのオンラインでの対戦成績から、同じくらいの実力の方と対戦できるので、いい練習になります。毎日、4局くらい、時間にして2時間くらい対戦しています。1週間だと、30局はやっています。」

→武藤君「自分も、学校では囲碁将棋部での対戦、家では、ネットでのオンライン対戦をしています。毎日2時間くらい、週に10局くらいやっています。」

Q3:今後の目標は何ですか?

→石原君「8月に行われる全国大会でいい成績を出したいです。最低でも予選突破(3戦中2勝以上)し、決勝で上位を目指します。」

→武藤君「アマチュアで三段をとれるよう、頑張りたいです。」

Q4:今回、決勝戦では、佐附中生同士でしたが、どんな気持ちでしたか?

→「佐附中で、優勝と準優勝になれるとわかったので、佐附中生同士で対戦できて良かったです。やりにくいということは、お互いになかったです。」

*二人とも小さいときから将棋をやっていました。今はオンライン対戦での練習が主流になっているんですね。二人ともおめでとうございます。今後の二人の活躍を期待しています。そして、石原君は全国大会でも頑張ってください。応援しています。

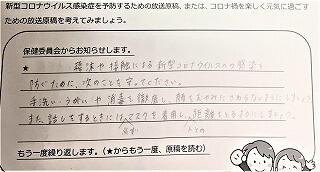

【中高】保健委員会、お昼の放送

5月25日(火)昼休み、今日は3年3組の菅原和かさん(保健委員長)による放送です。

放送原稿は、毎回、保健委員が考えてきてくれています。

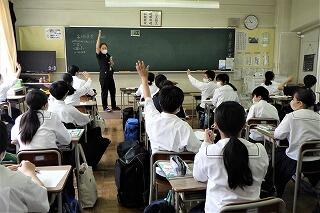

【中3】社会の授業見学(高野先生)

5月25日(火)4限目、中学3年1組の「社会」の授業(高野先生)を見学しました。授業は歴史分野で、「第一次世界大戦はどのようにして起こり、どのような特徴をもった戦争だったのか」が学習の目当でした。

授業は、第一次世界大戦が起こったきっかけ、そして、その背景にあるものを生徒に質問をしながら、解き明かしていきます。

生徒は高野先生の質問に対して、我先にと手を挙げて答えています。教室内の熱気が徐々に高まっていきます。みな集中していました。

授業は、第一次世界大戦の直接の引き金となったサラエボ事件から、それが起こった背景として、列強の対立や民族の対立があったことを明らかにしていきました。

生徒は、高野先生の説明を聞きながら、プリントに書き込み、習ったことを整理していました。

授業終了後、生徒たちは、「高野先生のお話が面白いので、毎回、授業が楽しみです。社会は好きな教科です。」と話してくれました。

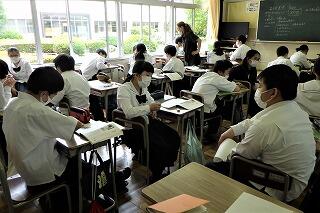

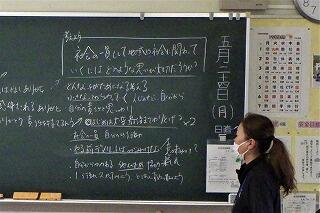

【中2】道徳の授業見学(久保先生)

5月24日(月)3限目、中学2年3組の「道徳」の授業(久保先生)を見学しました。

教科書の教材は「消防団」、学びのテーマは「社会参画、公共の精神」です。

教科書の教材は「消防団」、学びのテーマは「社会参画、公共の精神」です。

「消防団」は、火災の消火や救急などを専門医扱う「消防署」とは異なります。「消防団」は他に仕事をもちながら、地域住民の安心・安全のために活動する人達の組織です。

教科書に出てくる消防団員の巻出(まきで)さんは、地元の理髪店の店主です。本業を持ちながら、出動要請があれば、消防車で現場に急行し、消火活動に当たります。

授業では、まず、地域のために、今までにどんなことをしたことがあるかを生徒が発表しました。

地域のゴミ拾い、リサイクル活動に参加、草取り、廃品回収、石拾い、いろいろな発表がありました。

次に、巻出さんが消防団を始めた時の気持ちや、消防団を続けていく内に何が変わったのか、について考えました。近くの生徒たちで考えを共有しています。

さらに、「社会の一員として、地域や社会に関わっていくには、どのような思いが大切だろうか」について考えを発表しました。

みんなの意見がたくさん出てきました。

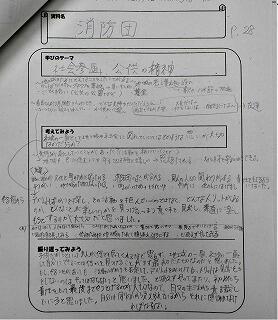

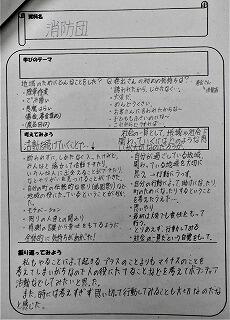

最後に、今回の授業を振り返り、社会参画、公共の精神に関して、自分たちがどんなふうに考え、行動したら良いのかについて、一人一人、考えを書いていました。

(↓こんな感じです。)

*「消防団」というと、生徒の皆さんにはなじみが薄いかも知れませんが、実は、地元の「消防団」で活躍されている方の中には、生徒の皆さんの「お父さん」もいるかもしれません。

そういう方たちによって、地域の安心・安全が支えられていることを知るためにも、意味のある教材だったのではないかと思います。

実際に、地元の消防団で活躍している本校のOBの方を紹介できたらいいなと思いました。

【高2】日本地学五輪「銅」に輝く(下野新聞掲載)

5月23日(日)付けの下野新聞25面に、本校2年4組の店網航輝(たなあみ こうき)君が、日本地学五輪「銅」に輝く、と紹介されました。

下野新聞5月23日付け25面に掲載。下野新聞社に転載許諾申請済み

地学オリンピック 店網.pdf

下野新聞5月23日付け25面に掲載。下野新聞社に転載許諾申請済み

地学オリンピック 店網.pdf

身近な風景 ~佐野市梅林公園でのドラマ

佐野市富士町にある梅林公園は、お気に入りの観察スポットでもあります。

先週は、アズマヒキガエルの子ガエルの上陸をお伝えしましたが、現場となっている砂防ダムの池では、変化が起こっていました。

なんと、池の一部が干上がっており、水面が10mくらい後退していました。

先週は、アズマヒキガエルの子ガエルの上陸をお伝えしましたが、現場となっている砂防ダムの池では、変化が起こっていました。

なんと、池の一部が干上がっており、水面が10mくらい後退していました。

1週間前の5月16日(日)はこんな感じでした。

1週間後の5月23日(日)です。明らかに水がありません。倒木がある辺りは20センチ以上の水位がありました。おそらく、ダムなので放水したのではないかと思います。これがちょうど子ガエルたちの上陸と重なっていたら、ほとんどの子ガエルたちは上陸に失敗していた可能性があります。危機一髪でした。

1週間前に子ガエルが上陸した場所

↑池の方から見ると、こんな感じに干上がってました。

子ガエルの上陸のことを知っていると、同じ風景を見ても、子ガエルたちのドラマが見えてきました。

さて、梅林公園のカエデの種子はどうなっているでしょうか?

ピンクに色づいてきました。葉っぱの緑と種子のピンクのコントラストが綺麗です。

子ガエルたちの前途を応援しているような気がしました。

身近な風景 ~オオキンケイギク(求む!共同研究者)

5月23日(日)道路沿いの歩道(佐野市韮川町の斎場の近く)で、鮮やかな黄色の花が目につきました。最近、いろいろなところで見かけました。在来の植物ではなさそうです。

いったい何という植物でしょうか?

いったい何という植物でしょうか?

「黄色い花、外来種」の2つのワードで検索してみると、すぐに出てきました。

「オオキンケイギク」という外来植物で、しかも「特定外来生物」に指定されていました。

(宇都宮市環境保全課のHPより)

パンフレットには以下のように記載されていました。

「北米原産のオオキンケイギクは、強靭で冬季のグランドカバー効果が高く、花枯れ姿が汚くないという理由で、緑化のため道路の法面などに利用されたり、ポット苗としても生産・流通されていました。

しかし、あまりの強靭さのために一度定着すると、在来の野草を駆逐し、辺りの景観を一変させてしまう性質を持っています。

人の手でこれ以上拡げないようにするため、環境省では、平成18年2月、「特定外来生物」に指定しました。」

日本には、1880年代に観賞用、緑化用として導入されましたが、あまりに増えすぎるので、「日本の侵略的外来種ワースト100」にも指定されているそうです。

「特定外来生物」に指定された生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことを原則禁止しています。

今まで人間がさんざん利用してきたのに、増えすぎると手のひら返しで目の敵にする、という感じもします。いうまでもなく、オオキンケイギクには罪はありません。

ところで、去年は同じく特定外来種に指定されている「ナガミヒナゲシ」について、その分布を調べてみました。その時は「オオキンケイギク」に気が付きませんでした。あまり目立っていなかったのか、あるいは、そもそも、調べていたところには生えていなかったのか、今となってはわかりませんが、改めて調べてみると、「ナガミヒナゲシ」との違いが見えてくるのかもしれません。

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=jop8in6kv-1552#_1552

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=jop8in6kv-1552#_1552

オオキンケイギクは、実際にどのくらい増えているのでしょうか? そして、在来の植物を駆逐しているような状況はあるのでしょうか?

手間はかかりますが、見かけた所を地図上に落として、オオキンケイギクのマップを作ってみると実態がわかってくると思います。これも、課題研究のテーマになるのではないかと思います。

とりあえず、今日までにオオキンケイギクを見かけた場所と写真です。

佐野市韮川町(冒頭の写真から500m程度南の道路沿い)

佐野市犬伏下町の道路沿い

佐野市犬伏下町の空き地

佐野市犬伏上町(犬伏街道の道路沿いの民家の庭先)

犬伏新町(JRの線路沿いの道路の端)

手持ちのデータはこれで全部です。ここで見かけたという人はぜひ、校長室まで教えてください。できれば、写真にとっておいてください。みんなで課題研究をやってみませんか? 情報を提供してくれた人は共同研究者です。いっしょに、オオキンケイギクの実態を解き明かしてみませんか?

【中学】佐野市中学校春季体育大会④陸上競技

5月14日(金)、15日(土)に行われた佐野市春季大会で、陸上競技部の8名の生徒が3位以内となり、県大会への進出を決めました。おめでとうございます。

県大会に出場する8名

県大会に出場する8名

陸上競技部で8名もの生徒が県大会に進出するのは、例年にない快挙です。

<3年生>

兵藤崇人君(共通800m:2位、共通1500m:3位)目標:県4位以内

酒本大雅君(走高跳:3位)目標:1m60cm以上

坂本妃織さん(共通100mH:3位)目標:県3位以内

初谷 凌君(共通110mH:1位)目標:県8位入賞

仁木 育君(走幅跳:2位)目標:自己ベスト突破

<2年生>

西 晃熙君(2年100m:3位)目標:県の標準記録突破

矢代怜央菜さん(4種競技:1位)目標:優勝

<1年生>

荻原惇綺君(1年1500m:2位)目標:入賞(5分を切る)

また、県大会出場には至りませんでしたが、10種目で8位入賞を果たした他、もう一歩で入賞するところまでいった、など、日頃の練習の成果を発揮しました。

県大会も頑張ってください!

中学陸上競技部の部員

【中高】来週から教育実習が始まります

来週の月曜日(5月24日)から、令和3年度の教育実習が始まります。中高合わせて13名が実習を行います。今日は、その事前研修がありました。

実習生の内訳は、中学校が2名(理科2名)、高校が11名(数学2名、物理1名、生物3名、保健体育1名、英語3名、養護1名)です。

実習期間は、2週間、3週間の他、4週間(養護)があります。

皆さんの先輩ですので、大学のことや研究について、いろいろ教えてもらいましょう。

いい機会だと思います。

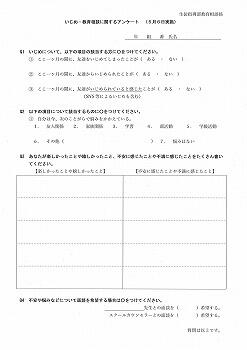

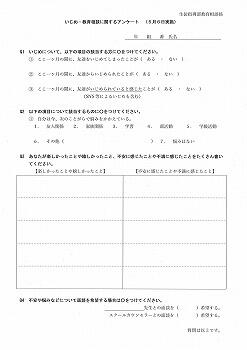

【中高】いじめ・教育相談アンケート結果(5月)

5月6日に実施した中高の全生徒を対象に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果について、個人情報に配慮した形で公表いたします。

いじめは、「いじめ防止対策推進法」の施行に伴い、以下のとおり定義されています。

「当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」(いじめ防止対策推進法より)

いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるものです。本アンケートは、いじめの件数をゼロにすることを目的としているのではなく、いじめの早期発見、早期対応を可能にし、生徒一人一人を理解するための一つの手段として、毎月1回実施しています。

また、アンケートだけでなく、年度当初には「教育相談週間」があります。高校生は4/12から4/30、中学生は5/31から6/18にかけて、生徒一人一人と面談を行います。さらに、中学生は「生活ノート」で、毎日、担任とのやりとりを行っており、高校生は、各担任と随時、面談を行っています。様々な機会をとらえて、生徒の理解に努めるとともに、いじめの早期発見、早期対応を心がけています。

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

今回は、「いじめてしまった」「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」と回答した生徒が、中1と中3でいましたので、本人や関係者などから話を聞くなど対応をしています。スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。また、ご家庭で、お子さんのことで心配なことがあれば、担任等にまず、ご相談ください。

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

今回は、「いじめてしまった」「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」と回答した生徒が、中1と中3でいましたので、本人や関係者などから話を聞くなど対応をしています。スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。また、ご家庭で、お子さんのことで心配なことがあれば、担任等にまず、ご相談ください。

【中高】吹奏楽部の動画配信(下野新聞掲載)

【中高】保健委員のお昼の校内放送

5月18日(火)12:20、中学2年3組の阿部希美さん(保健委員会)によって、「新型コロナ感染症拡大防止を呼び掛ける校内放送」が始まりました。

阿部さんが、まず率先して校内放送に取り組んでくれました。

順番に他の委員も協力してくれるそうです。変異種が猛威を振るう状況ですので、

こうした呼びかけは重要です。よろしくお願いします。

阿部さんが、まず率先して校内放送に取り組んでくれました。

順番に他の委員も協力してくれるそうです。変異種が猛威を振るう状況ですので、

こうした呼びかけは重要です。よろしくお願いします。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

1

4

1

5

7