研修報告

令和5(2023)年度 情報専門研修(高等学校)

| 目 的 | 学習指導要領の趣旨を踏まえた指導の在り方を理解し、実践事例の検討や教材等の研究を通して、指導力の向上を図る。 | ||

| 日 時 | 令和5(2023)年 8月29日(火) 9:30~16:00 | ||

| 対 象 | 高等学校、特別支援学校(高等部)の共通教科情報科を担当している教員 | ||

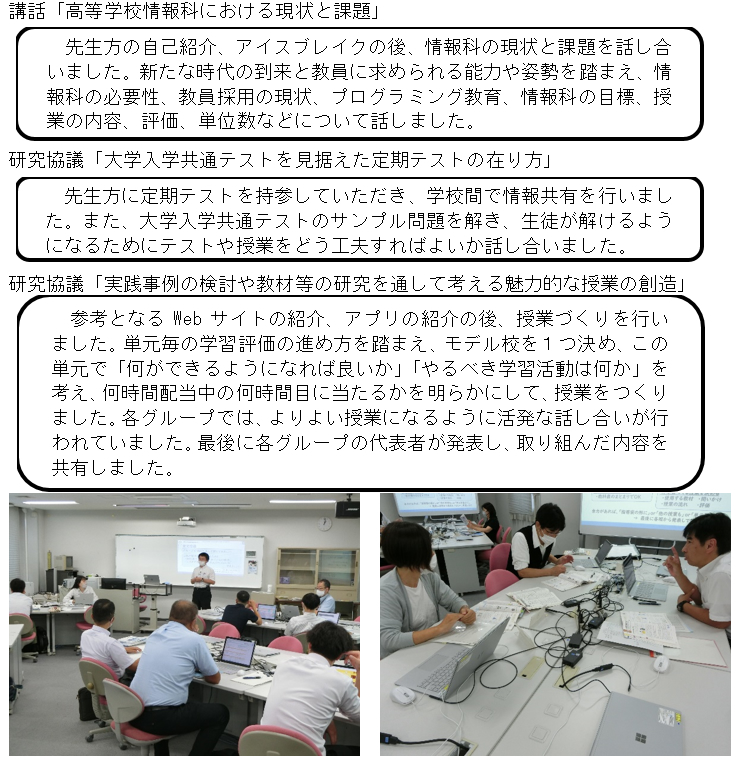

| 研修内容 | 1 講話「高等学校情報科における現状と課題」 2 研究協議「大学入学共通テストを見据えた定期テストの在り方」 3 研究協議「実践事例の検討や教材等の研究を通して考える魅力的な授業の創造」 |

||

| 講 師 | 総合教育センター 職員 | ||

| 研修の様子 |

|

||

| 受講者の声 |

|

||

| 研修担当者からの メッセージ |

今回の研修は、昨年と内容を変更し、より専門的な研修となるように、大学入学共通テストと授業づくりをテーマにしました。また、なるべく多くの時間を研究協議の時間に充て、先生方が意見交換や情報共有をできるように設定しました。担当者が講話の時間をあまり取らないことについては、いままでの研修にはないスタイルなので、やや不安を感じていましたが、参加された先生方はグループで積極的に話し合いを行い、その内容をクラウド上のファイルを使って他グループと共有し、対話的で協働的な学びを行っていました。多くの先生が本日の研修内容に満足しているようでした。今後の研修では、なるべく先生方の時間を確保するとともに、興味関心を引く話題を提供できるよう心掛けたいと思います。

|

||

令和5(2023)年度 音楽専門研修

| 目 的 | 曲想と音楽の構造との関わりなどについて理解しながら、音楽のよさや美しさを味わい、主体的に鑑賞する能力を育てるための指導法について、演習を通して理解を深め、授業力の向上を図る。 | ||

| 日 時 | 令和5(2023)年 8月 9日(水) 9:30~16:00 | ||

| 対 象 | 全校種の音楽、芸術科音楽を担当している教員 | ||

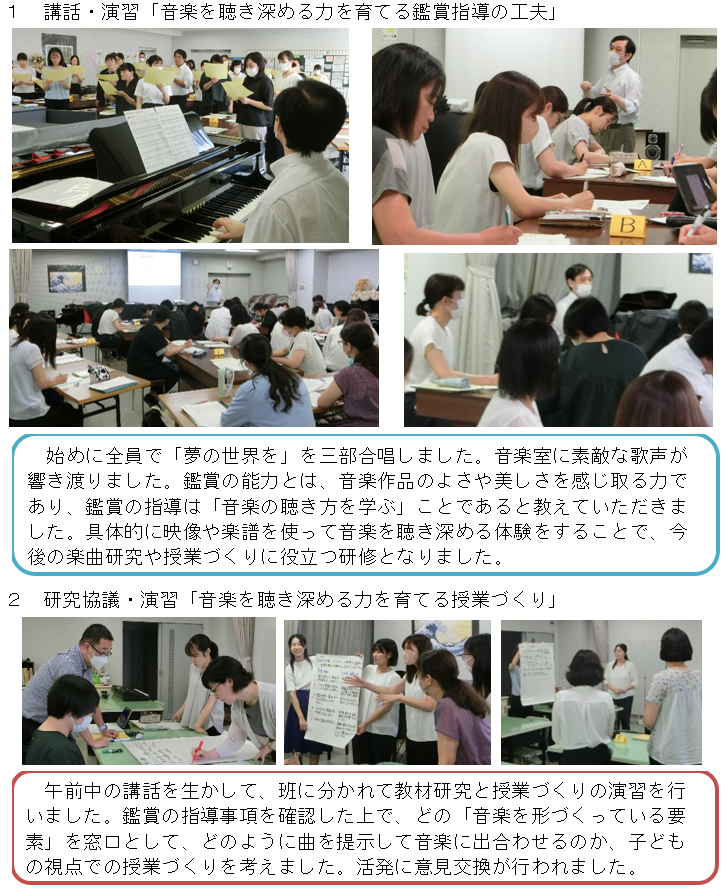

| 研修内容 | 1 講話・演習「音楽を聴き深める力を育てる鑑賞指導の工夫」 2 研究協議・演習「音楽を聴き深める力を育てる授業づくり」 |

||

| 講 師 | 宇都宮大学大学院教育学研究科教授 小原 伸一 氏 総合教育センター職員 |

||

| 研修の様子 |

|

||

| 受講者の声 |

|

||

| 研修担当者からの メッセージ |

宇都宮大学大学院教育学研究科 小原伸一教授の講話・演習では、子どもが「もう一度聴いてみたいな」と思うような授業づくりが大切であり、それに向けてどのような鑑賞の体験をするとよいのか、様々な資料や映像を基に学びました。育てたい資質・能力を明確にし、子どもの視点で題材構想することで、曲の提示の仕方や発問の工夫につながります。

|

||

令和5(2023)年度 図工・美術専門研修~版表現を中心とした指導の工夫~

| 目 的 | 図工、美術における版表現の工夫や効果的な指導方法を身に付ける。 | ||

| 日 時 | 令和5(2023)年 8月 7日(月) 9:30~16:00 | ||

| 対 象 | 図画工作科、美術科、芸術科美術を担当している教員 | ||

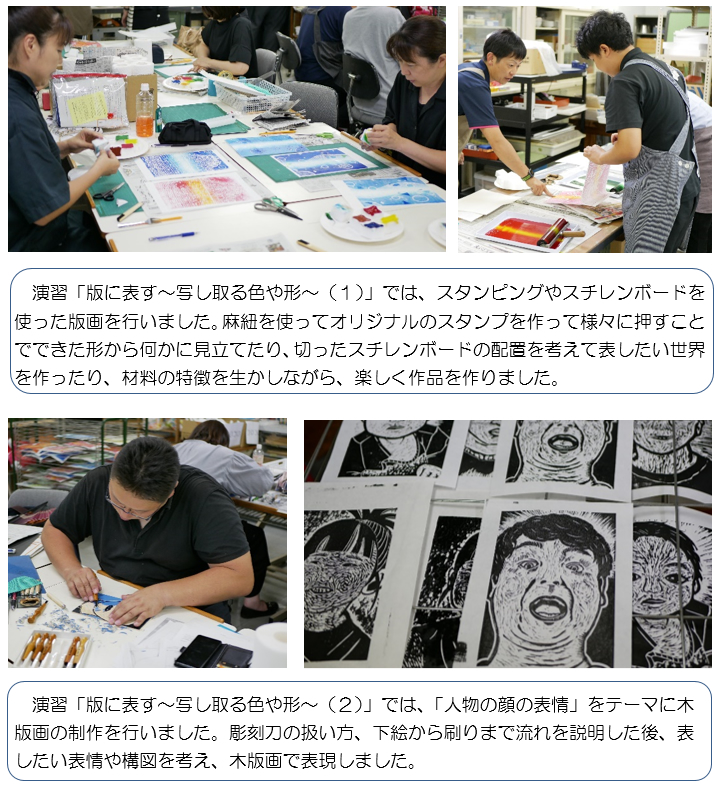

| 研修内容 | 1 演習「版に表す~写し取る色や形~(1)」 2 演習「版に表す~写し取る色や形~(2)」 |

||

| 講 師 | 総合教育センター職員 | ||

| 研修の様子 |

|

||

| 受講者の声 |

|

||

| 研修担当者からの メッセージ |

版画の魅力は、誰でも簡単に、何度も繰り返して多様な表現をすることができるところです。しかしながら、版画は、扱う材料や用具が学年やその題材によって様々であるため、指導に課題を抱えている先生方も多いのではないでしょうか。今回の演習では、スチレン版画や木版画などの演習を通して、それぞれの版画の特徴や版表現の面白さを実感されたと思います。また、他の先生方の作品を鑑賞することを通して、多様な表現方法や版画の奥深さを知ることができたと思います。今後、各学校においても、版画の魅力を子どもたちに伝え、広げていただきたいと思います。

|

||

令和5(2023)年度 社会専門研修(小)・(中)、地歴・公民専門研修

| 目 的 | 渡良瀬遊水地の成り立ちや自然環境についての理解を深めることを通して、社会科の授業づくりのための教材研究の在り方について考える。 | ||||||||

| 日 時 | 令和5(2023)年 8月 4日(金) 9:50~16:00 | ||||||||

| 対 象 | 小学校、特別支援学校(小学部)の社会科を担当している教員 中学校、特別支援学校(中学部)の社会科を担当している教員 高等学校、特別支援学校(高等部)の地歴科・公民科を担当している教員 |

||||||||

| 研修内容 | 1 講話・見学 「渡良瀬遊水地の成り立ちと自然環境について」 2 講話・DVD鑑賞「渡良瀬遊水地の活用」「渡良瀬遊水地を知っていますか?」 3 講話 「渡良瀬遊水地概成時の古図解説」 4 講話・見学 「渡良瀬遊水地の歴史」 |

||||||||

| 講 師 | 渡良瀬遊水地ガイドクラブ 佐藤 隆夫 氏 〃 印出 雅昭 氏 栃木市役所渡良瀬遊水地課課長補佐兼ハートランド城係長 一条 嘉之 氏 〃 主事 芹沢 嵩 氏 栃木市藤岡歴史民俗資料館 石川由利子 氏 |

||||||||

| 研修の様子 |

|

||||||||

| 受講者の声 |

|

||||||||

| 研修担当者からの メッセージ |

フィールドワークは暑い中での実施でしたが、実際に現地に行かないと分からないような内容を講師の先生方に熱心に説明をしていただきました。また、午後の講話・見学では、午前中の内容をより深く理解するための構成となっており効果的でした。

社会科、地歴・公民科の内容として扱うだけでなく、教科等横断的に学ぶことができる教材であり、先生方もそういったことを意識して受講されていました。 受講された先生方には、講話・見学などを通して気付いた新たな学びを今後の授業に生かし、子ども一人一人の資質・能力の向上につなげていただきたいと思います。 |

令和5(2023)年度 教科等専門研修 生活専門研修

| 目 的 | 「教える」から「学び」への転換を図り、誰もが楽しい生活科の授業づくりを通して、 授業力の向上を図る。 | ||||||||||||

| 日 時 | 令和5(2023)年 8月 1日(火) 9:30~16:00 | ||||||||||||

| 対 象 | 生活科を担当する教員 | ||||||||||||

| 研修内容 | 1 講話・演習「生活科で授業の転換を図ろう」 2 講話・演習「最高の支援を目指して」 3 講話・演習「生活科を創ろう(1)~動物園シミュレーションゲーム~」 「生活科を創ろう(2)~公園探検シミュレーションゲーム~」 4 リフレクション |

||||||||||||

| 講 師 | 作新学院大学 人間文化学部 教職実践センター 特任教授 髙山 裕一 氏 総合教育センター職員 |

||||||||||||

| 研修の様子 |

|

||||||||||||

| 受講者の声 |

|

||||||||||||

| 研修担当者からの メッセージ |

生活科は、自立し生活を豊かにしていくための資質・能力を育成する教科です。具体的な活動や体験を一層充実させながら、一人一人がそこで何を思い願っているのか、そこにどのような気付きがあるのか等、児童理解を基に学習を展開していくことが必要です。様々な事例から学んだことを日頃の実践に生かし、指導ではなく「最高の支援を目指して」取り組んでほしいと思います。

|