文字

背景

行間

校長室より

白鷗大学の小島先生が来校してくださいました。

白鷗大学の小島先生が来校してくださいました。

白鷗大学からは今年度3回目の受け入れとなりましたが、9月11日には白鷗大学法学部講師の 小島 望 先生が御挨拶に来校してくださいました。若くて気さくな方で、話も弾んでしまいましたが、盲学校について話していたところ、小島先生から「盲学校についてお話を聞き、勉強になった。」とのお言葉を頂戴しました。学生さんが体験している様子を御覧になってお帰りになりましたが、白鷗大学が学部を越えて学生を育てようとしている姿勢に、大学の質の高さを感じました。

2日間の介護等体験が終わると、証明書を発行して学生に手渡しています。学生一人ひとりが教員となって活躍することを願うと共に、盲学校での体験を何かの機会に思い出してくれることを願っています。

城山地域に存在していた人車軌道と軽便鉄道の歴史に感動!

城山地域に存在していた人車軌道と軽便鉄道の歴史に感動!

城山中学校地域協議会と城山生涯学習センターが共催した城山地域学講座に3名の教職員とともに参加してきまた。テーマは『城山再発見~大谷人車軌道と大谷石産業の成長~』だったのですが、明治から昭和20年代にかけて盲学校の在る宇都宮市城山地域には、主に大谷石の出荷を目的に敷設された人車軌道が荒針停車場から各採石場へと伸びていたということに驚きました。しかも、荒針から宇都宮市街地の材木町や西原町にまで人車軌道がつながっていたこと、荒針停車場から鶴田駅まで軽便鉄道が築かれていて小型の蒸気機関車も走っていたということは、まったく知りませんでした。講師は、宇都宮市文化財ボランティア協会会長の 大塚 雅之 先生でした。大塚先生は以前、宇都宮市立城山東小学校で校長先生を務めていらっしゃったそうですが、その当時から城山地域について研究しておられたそうです。貴重なお話や写真の数々はとても興味深いものでした。現在、LRTの運行で盛り上がりをみせる宇都宮市ですが、すでに20世紀前半には、昨今の原型が城山地域にあったのです。大谷地区は大谷石の切り出しによる独特の景観や地下採石場跡の神殿のような大空間の存在から知名度が上昇し、宇都宮市の観光拠点と

旧足利盲学校で開催されている写真展を見学してきました!

旧足利盲学校で開催されている写真展を見学してきました!

5月にもおじゃました旧足利盲学校の校舎ですが、現在は保存修復を手掛けられながら、『.a public』とネーミングされ、地域の文化拠点として活用が始まっています。8月4日(日)までは「故郷の記憶を辿る」として、足利の人々の暮らしの記憶を辿る写真展が開催されています。大正時代から平成時代にかけての足利市民や街の様子が貴重な写真によって

大学生が本校で介護等体験をしています。

大学生が本校で介護等体験をしています。

7月4,5日の2日間にわたり、教員を目指す大学生6名が本校で介護等体験をしています。今回は今年度2回目ですが、6月にも6名の学生が来ていました。9月と12月にも6名ずつ学生が入りますので、1年間で24名の学生が本校の幼児児童生徒と触れ合ったり、盲学校ならではの授業を見学したりします。

学生に尋ねてみると、盲学校に来るのは初めてとのことです。学生の皆さんには、見えない・見えにくいことがあっても、闊達に学び、生き生きと学校生活を楽しんでいる幼児児童生徒と大いに触れ合い、多くのことを学んで帰ってほしいと思います。

いずれは、学生の多くが市町の小学校や中学校で教師になることと思います。インクルーシブ教育が今後も広がると思いますので、学生の皆さんが教師として赴任した小学校や中学校に、見えない・見えにくいことで困り感をかかえる児童生徒が在籍しているかもしれません。今回の介護等体験で得た知見が、何かのときに役立つことを願っています。そして、盲学校と、小学校や中学校をつなぐキーパーソンになってくれることを期待しています。

またまた虹が出ました!

またまた虹が出ました!

立派で輝くような虹が出たので、本校HPを閲覧中の皆様にその画像をお届けします。

3日前の6月18日(火)にも虹が出たばかりですが、6月21日(金)17時30分前後に現れた虹は、大きくて鮮やかな素晴らしい虹でした。画像ではわかりにくいのですが、うっすらと二重になっているのがわかるでしょうか。とにかくとても美しく、珍しい虹でした。多くの職員が写真撮影をせずにはいられないほどでした。

昨年度もHPに記事をあげたことがありますが、本校からは虹が見えることが結構あります。本校の立地が街から離れていて周辺に田園が広がっていること、丘の上に立っていて見晴らしがよいこと、近くに標高約580mの名山、古賀志山が横長にそびえたっていて局地的な天候に影響を及ぼすこと等の立地条件が影響しているのかもしれません。それにしても私が本校に赴任して以来、最高の虹だったと思います。また虹が出たら、皆様に報告させていただきます。

足利盲学校旧校舎で開催されたイベントを訪ねる!

足利盲学校旧校舎で開催されたイベントを訪ねる!

皆さんは、足利盲学校を御存知でしょうか。本校初代校長の沢田正好先生も指導者として携われた足利鍼灸按講習所が大正5年11月に設立されました。そして大正6年には私立足利盲学校に改称され、昭和10年4月には栃木県立足利盲学校となっています。宇都宮市にも明治42年に創立した私立宇都宮盲唖学校があり、栃木県に盲教育を行う学校が2校あったということになります。昭和10年には両校が県立学校になり、昭和14年には、宇都宮盲唖学校の盲部門が足利盲学校に移り、足利市に盲学校、宇都宮市に聾唖学校という時代が10年余り続きました。

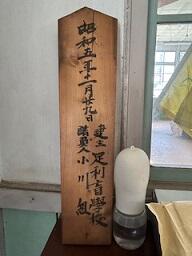

写真にある木造の建物は、昭和5年、私立足利盲学校だった時代に建立され、昭和24年8月に横川村江曽島(現宇都宮市江曽島)に移転するまで約20年間に渡って使用された校舎です。移転後は、30年ほど前まで幼稚園の校舎として使われていたそうです。お隣の足利市視覚障害者福祉ホームには、沢田先生の胸像が大切に保存されていました。沢田先生は校長を退任されたのちも、足利市で視覚障害者のために様々な活動を続けられたそうです。校長、教頭を含む4名の現役職員が胸像と対面させていただくことができましたが、改めて足利市を拠点に多方面で御活躍された沢田校長先生の御功績に触れ、強く感銘を受けた次第です。足利市議会の鬼久保綾子議員が旧校舎の取り壊し直前に買い取ってくださったことで、今後、文化遺産として保存されていくことになりました。本校にとっても大切な遺構です。鬼久保議員をはじめ保存に御尽力してくださっている方々にお会いすることができましたが、盲学校にとりましても本当にありがたいことです。深く、深く感謝申し上げます。

令和6年度 学校長あいさつ

令和6年度 学校長あいさつ

校長の野原辰男でございます。校長としては2年目、盲学校での勤務歴としては12年目となりました。今年度も、よろしくお願いいたします。

ところで、はじめに紹介したいのですが、本校では令和6年度から以下にあげた3つの新事業を始めました。

(1)『とちもうeyeサポートセンター』の立上げ

(2)『幼稚部3歳児学級』の設置

(3)『通級による指導』の開始

これらの事業に取り組み、視覚障害教育に関するセンター的機能の更なる充実を進めてまいります。栃木県立盲学校の新しい歴史が始まろうとしています。地に足をつけ、進めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

さて、見えない・見えにくいことでお困りの方はいませんか。就学や進学、そして将来の生活に不安や悩みをかかえている方にとって、盲学校への入学は、1つの選択肢です。なぜなら、盲学校だからこそできる教育があると考えているからです。

近年、盲学校の在籍者数は全国的に減少する傾向にありますが、本校では少人数であることをアドバンテージととらえて、個に応じた教育を手厚く行っています。そして、自己実現を図れる幼児児童生徒を育てていきたいと考えています。

また、盲学校の教育力を高めるために、自彊不息(じきょうやまず)の精神をもって視覚障害教育に関する専門性の向上を図る取組を行っています。

このように校内教育の充実を基盤として、視覚障害教育のセンター的機能を発揮し、県内各地で困り感をかかえた見えない・見えにくい幼児児童生徒をはじめ、全世代の視覚障害者への支援を展開していきたいと考えています。

視覚に関して不安なことがありましたら、些細なことでもかまいませんので、『とちもうeyeサポートセンター』まで御相談ください。

文教大学教授の小畑千尋先生がいらっしゃいました!

文教大学教授の小畑千尋先生がいらっしゃいました!

令和6年2月22日に、文教大学 教育学部 発達教育課程 教授の小畑千尋先生が、来校してくださいました。小畑先生は、音楽教育学が専門でいらっしゃいますが、特に歌唱におけるオンチ克服指導法として独自の理論『OBATA METHOD』を確立された著名な先生です。私が聾学校長だった時代に聾学校にも2回ほど来校してくださいましたので、お会いするのは3回目になります。毎回のことですが、小畑先生の前向きで人の良さに着目する姿勢が素晴らしく、知り合えたことに喜びを感じてしまいます。今回は小学部、中学部、高等部の音楽を見学してくださいましたが、盲学校児童生徒が自分の声に耳を傾け、大切に歌う姿にとても感心しておられました。また、音楽科教員への賛辞も頂戴することができました。このことは音楽科教員はもちろんのこと、本校にとりましても大きな励みとなりました。著名で多忙な小畑先生に御来校いただきましたことに心から感謝申し上げます。

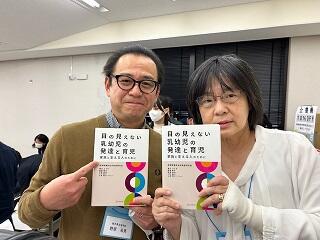

視覚障がい乳幼児研究会『栃木大会』に参加しました。

視覚障がい乳幼児研究会『栃木大会』に参加しました。

令和5年12月16日(土)~17日(日)に宇都宮大学にて、第45回視覚障がい乳幼児研究会『栃木大会』が開催されました。筑波大学准教授の佐島毅先生の基調講演を生で聞くことができるので、とても楽しみにしておりました。佐島先生は、「手で見て学ぶ世界を理解する~盲幼児・盲重複児の発達を支援するために~」というテーマのもと、全盲児が、素晴らしい教材と系統立てられた教材の提示によって平面から縦横、そして3次元へと触察の世界を広げていく指導事例を見せていただきました。子どもの発達と触察世界の広がりが密接に結びついているという内容からは、漠然と捉えている子どもの発達を整然かつ明確にしていただいた思いです。加えて楽しみだったのは、基調講演後のシンポジウムに本校の早期教育相談担当職員や保護者が話題提供者として登壇することでした。身内の活躍ぶりが素晴らしく感心するばかりでしたが、特に保護者からのお話は、御自身の出産から育児へとライフステージが変化する中で家族とともに悩み、考え、切り開いてきたというオリジナリティにあふれた内容で、視覚障害教育にとって参考になる視点がたくさんございました。保護者のお話に対し、研究者の皆様がたくさんメモをとっていたこと…。どんなに素晴らしいお話だったかが分かります。

さらに思いがけない方との再会に興奮することとなりました。それは、宮城教育大学准教授の三科聡子先生です。今年度、宮城教育大学から教育実習生を受け入れましたが、その御挨拶にと仙台から本校に足を運んでくださった先生です。指点字の達人でもある三科先生と再会できてとてもうれしかったです。視覚障がい乳幼児研究会会長で大阪教育大学特任教授の山本利和先生もお見えになっており、開会の御挨拶をしてくださいました。とにかく視覚障害教育において御高名な先生方がお集まりでした。一日だけの参加でしたが、興奮と活力をたくさんいただくことができました。

白鷗大学教育学部准教授の向井先生がお見えになりました。

白鷗大学教育学部准教授の向井先生がお見えになりました。

特別支援学校では、毎年、介護等体験として教員を目指す大学生を受け入れています。盲学校においても2日間の日程で多くの学生を受け入れていますが、授業参加等を通して幼児児童生徒が学ぶ姿や盲学校ならではの指導方法などについて体験していただいております。私は、常日頃から、見えない、見えにくい幼児児童生徒に対して分かりやすさを追求した授業の工夫は、地域の小・中学校の授業でも活用できるのではないかと考えています。介護等体験で来校した学生たちが、盲学校での体験を将来の授業作りの参考にしてくれることを願っています。

12月の介護等体験では最終日の8日(金)に、白鷗大学教育学部准教授の向井正太先生が来校してくださいました。今回も白鷗大学から学生を受け入れておりましたが、今年度最後ということで校長室に来室してくださり、御挨拶を頂戴しました。向井先生は、英語が御専門とのことでしたが、特別支援教育にも興味をお持ちになっている御様子でした。また、学生の中には、介護等体験をきっかけに特別支援学校に進もうと考える方もいるのだとか…。時間の都合で、向井先生とは話し足りない感がありましたので、何かの機会に再開できることを願っております。御多忙な中、足を運んでくださりありがとうございました。