文字

背景

行間

校長室より

令和7年度ごあいさつ

今年度着任しました校長の平井謙司と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

令和7年度は、中学部に1名、高等部に7名(普通科3名、専攻科保健理療科1名、専攻科理療科3名)の新入生を迎え、幼児児童生徒数25名でのスタートとなりました。

本校の教育目標は、

1 明るく健康でたくましい幼児児童生徒の育成

2 個性を生かし自らすすんで学べる幼児児童生徒の育成

3 社会の一員として活躍できる心豊かな幼児児童生徒の育成

です。

一人一人の個性や得意なことを更に伸ばし、幼児児童生徒が自立し社会参加していけるよう、教職員全員で取り組んでまいります。

併せて、本県唯一の視覚障害特別支援学校として特別支援教育のセンター的機能を発揮し、県内の視覚障害のある幼児児童生徒等への支援の充実にも努めてまいります。

保護者の皆様、地域の皆様、関係機関の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

児童から卒業証書を頂戴し、感動です!

児童から卒業証書を頂戴し、感動です!

本校では、3月21日(金)に令和6年度の修業式を行いました。私にとっても、校長として最後の修業式でした。午前中のみで下校となる日程でしたので、学級のことだけでも忙しいと思うのですが、うれしいことに時間を準備してくれたようで、元気な男子児童2名と担任・副担の先生方が校長室を訪ねてくれました。そして、なんと!私に卒業証書を授与してくれました。文章には、「時には神(校外宿泊学習でのキャンドルサービスにて、火の神を担当した件)になり、時にはサンタ(12月のお楽しみ会にて、サンタを担当した件)になり、僕たちを楽しませてくれました。その功績をたたえ、ここに感謝の意を表します」と書かれていました。もう、感動の嵐でした。

実は、私の方こそ、行事や普段のかかわりの中で、楽しませてもらっているのです。私からも心から感謝の意を表させていただきます。

地元!城山地区防災訓練に参加しました。

地元!城山地区防災訓練に参加しました。

令和7年2月16日(日)に開催された城山地区防災訓練に、主幹教諭と2人で参加してきました。城山地区防災会の会長を務める大森さんからのお誘いがあって参加することができましたが、大森さんは、日頃から盲学校と城山地区を繋げてくださっているキーパーソンのお一人です。また、城山地区防災会とは、非常災害時に盲学校の駐車場とトイレを開放して一時避難所を開設する協定を結んでいます。

集合と同時に始まった情報伝達訓練では、城山地区をいくつかのエリアに分けて防災体制が組まれており、各エリアでまとめられた被災や避難状況の情報が本部に集約される様子を拝見することができました。城山地区の組織力の高さに感心いたしました。また、防災グッズに触れたり、各種救命訓練に取り組まれたりする地域の皆様からは、防災意識の高さを感じることができました。校庭には、災害時に物資を運ぶドローンのデモ飛行やいろいろな災害を模擬体験できるVR車両もあり、参考になることが多い防災訓練でした。

非常災害時には、盲学校も城山地区の一員として、地域のお役に立てるよう準備をしておきたいと思います。

獨協医科大学と自治医科大学からお客様がお見えになりました。

獨協医科大学と自治医科大学からお客様がお見えになりました。

令和7年1月30日(木)の午後です。獨協医科大学眼科学教室の鈴木重成Dr.が、視機能訓練士の田中さん、陸川さんと一緒に、盲学校の授業見学に来てくださいました。自治医科大学眼科学講座の渡辺芽里Dr.も授業見学に来てくださっていたのですが、お忙しく、急いで帰られたので写真に入っていただく機会を失ってしまいました。次の機会には、よろしくお願いいたします。

視覚障害教育の現場を見学されている皆様の御様子は、とても熱心で、強い興味を示していらっしゃいました。DAISY教科書をiPad画面に見やすい表示に変えて読んでいる姿や音楽で点字楽譜を読みながら音階を歌う姿、触察教材や移動時に活用するランドマークの数々など、関心を示されている場面がたくさんありました。

視覚障害のある幼児児童生徒とその御家族にとって、眼科の先生は寄り添ってくださる大きな存在だと思います。また、盲学校にとりましても、視覚障害で困っている方の情報を早期のうちに把握し、教育的支援を迅速に届けるためには、医療サイドからの情報と良い関係性が大きな力になると思います。今後も、眼科医や視機能訓練士の皆様との関係づくりを積極的に進めていきたいと考えています。

「百年厨房」「ナカスイ!」で人気の小説家!村崎なぎこ先生が来校されました。

「百年厨房」「ナカスイ!」で人気の小説家!村崎なぎこ先生が来校されました。

小説家の村崎なぎこ先生が、新しく書き下ろした「オリオンは静かに詠う」という小説を携え、私に会いに来てくださいました。今回の小説は、聴覚障害のある女子生徒が小倉百人一首に取り組むお話で、主人公といえる人物が3人いるそうです。タイトルも素敵で、読む前からストーリーへの期待感が高まります。

実は、令和5年に私が聾学校長を務めていた当時、聾学校で取材をしてくださっていたのです。生徒たちが百人一首に取り組む文化活動の様子を見学され、上の句の1~2文字を指文字で示されたとたん、下の句のカルタを取りに行く生徒の姿に興味津々だった御様子が印象に残っています。また、関係する職員に話を聞いたり、卒業生や旧職員にも取材に行かれたりするなど、精力的に取材されていました。

取材、執筆、編集会議など、小説作品が出版されるまでには、大変な御苦労があったそうですが、このたび、小学館からの出版が決まったとのことで、心からお祝い申し上げます。なお、1月下旬ごろから宇都宮市内の書店の店頭に並び、その後、全国の書店に展開されるとのことです。私も聾学校時代を思い出しながら、楽しく小説を読ませていただこうと思います。

伸びゆく子どもたちの作品展を見てきました。

伸びゆく子どもたちの作品展を見てきました。

1月20日(月)~23日(木)にベルモールのカリヨンプラザで開催している「伸びゆく子どもたちの作品展」を見てきました。この作品展は、「栃木県内特別支援学校の幼児児童生徒が、日頃の学習活動でそれぞれの特性を生かして作り上げた作品を展示したり、各学校の教育活動を紹介したりすることにより、県民並びに地域社会の人々の障害児及び特別支援教育に対する関心を高め、理解を深める。」とういう趣旨のもと、トータルでは55回も開催されてきたものです。今回のベルモールで開催されている作品展は、宇都宮市内8校の特別支援学校が共催している作品展です。8校あることもあり、バラエティ豊かな作品(一部は写真展示)が展示されています。学校の特長も現れているように感じました。訪れた時間が夜だったので、人通りは少なくなっていましたが、フードコートも近くにあって、素晴らしい会場でした。

何年も続けてきている作品展ですが、御来場いただいた皆様には、改めて心から感謝申し上げます。ちなみに、地域に密着した作品展を開催するため、宇都宮市以外の市町にある特別支援学校は、所在地域にある会場で順次開催しています。お気づきになりましたら、ぜひお立ち寄りください。

年賀状をたくさんいただきました。

年賀状をたくさんいただきました。

本校HPを御覧いただいている皆様!

2025年も栃木県立盲学校並びに本校HPをよろしくお願いいたします。

写真はこの正月に頂戴した年賀状です。個人的には年賀状のやり取りが減少している昨今ですが、本校あてに各方面の皆様から年賀状を頂戴いたしましたことに、心から感謝申し上げます。

さて、別の記事にもありますように、本校は令和7年1月7日(火)に3学期始業式を行いました。例年よりも一日早いスタートです。その代わりに、例年、修業式は3月24日に行うことが多いのですが、春分の日が3月20日(木)であることを踏まえ、3月21日(金)に早めて実施いたします。理由としては、遠方から通学している寄宿舎生の通学負担を軽減することにあります。登校した日に帰省しなければならない日を減らす工夫を行ったということです。

本校幼児児童生徒や御家族にとって、本校が学びやすい教育環境であることを目指していきたいと考えておりますので、今年もよろしくお願いいたします。

さんフェア 栃木でマッサージ体験コーナーが大盛況!

さんフェア 栃木でマッサージ体験コーナーが大盛況!

10月26日(土)・27日(日)に「第34回 全国産業教育フェア栃木大会」が開催されました。工業、商業、農業など専門高校や看護、家庭などの専門課程を有する高校が技術や日頃の学習成果を発表し、産業教育の魅力を発信する大きな大会でした。初日には、文部科学大臣も来場してくださった他、2日間にわたり、県内外から多くの方が来場してくれました。

盲学校は、メイン会場の一つであるマロニエプラザにマッサージ体験ブースを開設し、保健理療科・理療科の生徒と職員がマッサージの施術を行いました。マッサージを受けたお客様からは「気持ちよかった。」、「すっきりした。」などの感想をたくさんいただきました。また、盲学校の教育に携られた方も多く来場してくださり、第20代校長の伊澤栄一先生も盲学校ブースに足を運んでくださいました。

盲学校が大会参加したことは、あん摩マッサージ指圧の良さをアピールすることに大いに貢献したことは確かです。今後、保健理療科・理療科で学ぶ生徒の職域拡大や進路選択につながることを願っています。

全国障害者スポーツ大会SAGA大会に向けた栃木県選手団結団式に参加してきました。

全国障害者スポーツ大会SAGA大会に向けた栃木県選手団結団式に参加してきました。

10月12日(土)にとちぎ福祉プラザ多目的ホールにて、全国障害者スポーツ大会に向けた栃木県選手団結団式が行われました。2024年は10月26日(土)から佐賀県で行われます。選手団の中にはサウンドテーブルテニスに出場する本校OBのS君も加わっていました。13年前まで私が盲学校に教諭として勤務していた時代にS君も盲学校に在籍していて、活発で元気な男の子だったことを今でも覚えています。幼稚部から小学部低学年ぐらいまでしか御一緒できなかったのですが、その後、立派に成長され、栃木県の代表選手として結団式に参加している姿に、なつかしさやら感動やらで大いに興奮してしまいました。サウンドテーブルテニスが栃木県立盲学校発祥であることもきっちり把握していたS君には、発祥校出身選手としての誇りと意気込みが感じられました。S君の本大会での御活躍を心から期待しております。

赤い羽根共同募金街頭セレモニーにて本校高等部生徒が司会をつとめました!

赤い羽根共同募金街頭セレモニーにて本校高等部生徒が司会をつとめました!

10月5日(土)のお昼ごろ、赤い羽根共同募金運動のキックオフイベントが宇都宮市のオリオンスクウェアにて開催されました。栃木県知事や宇都宮市長をはじめとする来賓の皆様やゆるキャラが参集し、赤い羽根共同募金への協力が呼び掛けられました。その中の街頭セレモニーの進行を本校に在籍する高等部生徒が務めました。本校職員も数名集まって見学させてもらいましたが、美しい声質と明晰な発音による心地よいアナウンスを展開し、円滑にセレモニーを進めていました。立派に進行役をこなす生徒の姿は本当に素晴らしかったです。今後の活躍に期待が膨らみます。

白鷗大学の小島先生が来校してくださいました。

白鷗大学の小島先生が来校してくださいました。

白鷗大学からは今年度3回目の受け入れとなりましたが、9月11日には白鷗大学法学部講師の 小島 望 先生が御挨拶に来校してくださいました。若くて気さくな方で、話も弾んでしまいましたが、盲学校について話していたところ、小島先生から「盲学校についてお話を聞き、勉強になった。」とのお言葉を頂戴しました。学生さんが体験している様子を御覧になってお帰りになりましたが、白鷗大学が学部を越えて学生を育てようとしている姿勢に、大学の質の高さを感じました。

2日間の介護等体験が終わると、証明書を発行して学生に手渡しています。学生一人ひとりが教員となって活躍することを願うと共に、盲学校での体験を何かの機会に思い出してくれることを願っています。

城山地域に存在していた人車軌道と軽便鉄道の歴史に感動!

城山地域に存在していた人車軌道と軽便鉄道の歴史に感動!

城山中学校地域協議会と城山生涯学習センターが共催した城山地域学講座に3名の教職員とともに参加してきまた。テーマは『城山再発見~大谷人車軌道と大谷石産業の成長~』だったのですが、明治から昭和20年代にかけて盲学校の在る宇都宮市城山地域には、主に大谷石の出荷を目的に敷設された人車軌道が荒針停車場から各採石場へと伸びていたということに驚きました。しかも、荒針から宇都宮市街地の材木町や西原町にまで人車軌道がつながっていたこと、荒針停車場から鶴田駅まで軽便鉄道が築かれていて小型の蒸気機関車も走っていたということは、まったく知りませんでした。講師は、宇都宮市文化財ボランティア協会会長の 大塚 雅之 先生でした。大塚先生は以前、宇都宮市立城山東小学校で校長先生を務めていらっしゃったそうですが、その当時から城山地域について研究しておられたそうです。貴重なお話や写真の数々はとても興味深いものでした。現在、LRTの運行で盛り上がりをみせる宇都宮市ですが、すでに20世紀前半には、昨今の原型が城山地域にあったのです。大谷地区は大谷石の切り出しによる独特の景観や地下採石場跡の神殿のような大空間の存在から知名度が上昇し、宇都宮市の観光拠点と

旧足利盲学校で開催されている写真展を見学してきました!

旧足利盲学校で開催されている写真展を見学してきました!

5月にもおじゃました旧足利盲学校の校舎ですが、現在は保存修復を手掛けられながら、『.a public』とネーミングされ、地域の文化拠点として活用が始まっています。8月4日(日)までは「故郷の記憶を辿る」として、足利の人々の暮らしの記憶を辿る写真展が開催されています。大正時代から平成時代にかけての足利市民や街の様子が貴重な写真によって

大学生が本校で介護等体験をしています。

大学生が本校で介護等体験をしています。

7月4,5日の2日間にわたり、教員を目指す大学生6名が本校で介護等体験をしています。今回は今年度2回目ですが、6月にも6名の学生が来ていました。9月と12月にも6名ずつ学生が入りますので、1年間で24名の学生が本校の幼児児童生徒と触れ合ったり、盲学校ならではの授業を見学したりします。

学生に尋ねてみると、盲学校に来るのは初めてとのことです。学生の皆さんには、見えない・見えにくいことがあっても、闊達に学び、生き生きと学校生活を楽しんでいる幼児児童生徒と大いに触れ合い、多くのことを学んで帰ってほしいと思います。

いずれは、学生の多くが市町の小学校や中学校で教師になることと思います。インクルーシブ教育が今後も広がると思いますので、学生の皆さんが教師として赴任した小学校や中学校に、見えない・見えにくいことで困り感をかかえる児童生徒が在籍しているかもしれません。今回の介護等体験で得た知見が、何かのときに役立つことを願っています。そして、盲学校と、小学校や中学校をつなぐキーパーソンになってくれることを期待しています。

またまた虹が出ました!

またまた虹が出ました!

立派で輝くような虹が出たので、本校HPを閲覧中の皆様にその画像をお届けします。

3日前の6月18日(火)にも虹が出たばかりですが、6月21日(金)17時30分前後に現れた虹は、大きくて鮮やかな素晴らしい虹でした。画像ではわかりにくいのですが、うっすらと二重になっているのがわかるでしょうか。とにかくとても美しく、珍しい虹でした。多くの職員が写真撮影をせずにはいられないほどでした。

昨年度もHPに記事をあげたことがありますが、本校からは虹が見えることが結構あります。本校の立地が街から離れていて周辺に田園が広がっていること、丘の上に立っていて見晴らしがよいこと、近くに標高約580mの名山、古賀志山が横長にそびえたっていて局地的な天候に影響を及ぼすこと等の立地条件が影響しているのかもしれません。それにしても私が本校に赴任して以来、最高の虹だったと思います。また虹が出たら、皆様に報告させていただきます。

足利盲学校旧校舎で開催されたイベントを訪ねる!

足利盲学校旧校舎で開催されたイベントを訪ねる!

皆さんは、足利盲学校を御存知でしょうか。本校初代校長の沢田正好先生も指導者として携われた足利鍼灸按講習所が大正5年11月に設立されました。そして大正6年には私立足利盲学校に改称され、昭和10年4月には栃木県立足利盲学校となっています。宇都宮市にも明治42年に創立した私立宇都宮盲唖学校があり、栃木県に盲教育を行う学校が2校あったということになります。昭和10年には両校が県立学校になり、昭和14年には、宇都宮盲唖学校の盲部門が足利盲学校に移り、足利市に盲学校、宇都宮市に聾唖学校という時代が10年余り続きました。

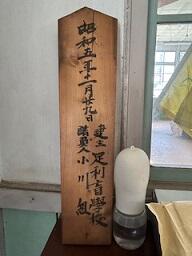

写真にある木造の建物は、昭和5年、私立足利盲学校だった時代に建立され、昭和24年8月に横川村江曽島(現宇都宮市江曽島)に移転するまで約20年間に渡って使用された校舎です。移転後は、30年ほど前まで幼稚園の校舎として使われていたそうです。お隣の足利市視覚障害者福祉ホームには、沢田先生の胸像が大切に保存されていました。沢田先生は校長を退任されたのちも、足利市で視覚障害者のために様々な活動を続けられたそうです。校長、教頭を含む4名の現役職員が胸像と対面させていただくことができましたが、改めて足利市を拠点に多方面で御活躍された沢田校長先生の御功績に触れ、強く感銘を受けた次第です。足利市議会の鬼久保綾子議員が旧校舎の取り壊し直前に買い取ってくださったことで、今後、文化遺産として保存されていくことになりました。本校にとっても大切な遺構です。鬼久保議員をはじめ保存に御尽力してくださっている方々にお会いすることができましたが、盲学校にとりましても本当にありがたいことです。深く、深く感謝申し上げます。

令和6年度 学校長あいさつ

令和6年度 学校長あいさつ

校長の野原辰男でございます。校長としては2年目、盲学校での勤務歴としては12年目となりました。今年度も、よろしくお願いいたします。

ところで、はじめに紹介したいのですが、本校では令和6年度から以下にあげた3つの新事業を始めました。

(1)『とちもうeyeサポートセンター』の立上げ

(2)『幼稚部3歳児学級』の設置

(3)『通級による指導』の開始

これらの事業に取り組み、視覚障害教育に関するセンター的機能の更なる充実を進めてまいります。栃木県立盲学校の新しい歴史が始まろうとしています。地に足をつけ、進めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

さて、見えない・見えにくいことでお困りの方はいませんか。就学や進学、そして将来の生活に不安や悩みをかかえている方にとって、盲学校への入学は、1つの選択肢です。なぜなら、盲学校だからこそできる教育があると考えているからです。

近年、盲学校の在籍者数は全国的に減少する傾向にありますが、本校では少人数であることをアドバンテージととらえて、個に応じた教育を手厚く行っています。そして、自己実現を図れる幼児児童生徒を育てていきたいと考えています。

また、盲学校の教育力を高めるために、自彊不息(じきょうやまず)の精神をもって視覚障害教育に関する専門性の向上を図る取組を行っています。

このように校内教育の充実を基盤として、視覚障害教育のセンター的機能を発揮し、県内各地で困り感をかかえた見えない・見えにくい幼児児童生徒をはじめ、全世代の視覚障害者への支援を展開していきたいと考えています。

視覚に関して不安なことがありましたら、些細なことでもかまいませんので、『とちもうeyeサポートセンター』まで御相談ください。

文教大学教授の小畑千尋先生がいらっしゃいました!

文教大学教授の小畑千尋先生がいらっしゃいました!

令和6年2月22日に、文教大学 教育学部 発達教育課程 教授の小畑千尋先生が、来校してくださいました。小畑先生は、音楽教育学が専門でいらっしゃいますが、特に歌唱におけるオンチ克服指導法として独自の理論『OBATA METHOD』を確立された著名な先生です。私が聾学校長だった時代に聾学校にも2回ほど来校してくださいましたので、お会いするのは3回目になります。毎回のことですが、小畑先生の前向きで人の良さに着目する姿勢が素晴らしく、知り合えたことに喜びを感じてしまいます。今回は小学部、中学部、高等部の音楽を見学してくださいましたが、盲学校児童生徒が自分の声に耳を傾け、大切に歌う姿にとても感心しておられました。また、音楽科教員への賛辞も頂戴することができました。このことは音楽科教員はもちろんのこと、本校にとりましても大きな励みとなりました。著名で多忙な小畑先生に御来校いただきましたことに心から感謝申し上げます。

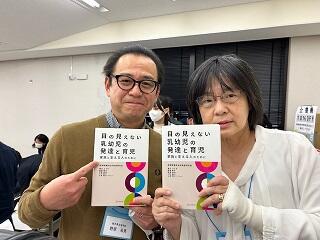

視覚障がい乳幼児研究会『栃木大会』に参加しました。

視覚障がい乳幼児研究会『栃木大会』に参加しました。

令和5年12月16日(土)~17日(日)に宇都宮大学にて、第45回視覚障がい乳幼児研究会『栃木大会』が開催されました。筑波大学准教授の佐島毅先生の基調講演を生で聞くことができるので、とても楽しみにしておりました。佐島先生は、「手で見て学ぶ世界を理解する~盲幼児・盲重複児の発達を支援するために~」というテーマのもと、全盲児が、素晴らしい教材と系統立てられた教材の提示によって平面から縦横、そして3次元へと触察の世界を広げていく指導事例を見せていただきました。子どもの発達と触察世界の広がりが密接に結びついているという内容からは、漠然と捉えている子どもの発達を整然かつ明確にしていただいた思いです。加えて楽しみだったのは、基調講演後のシンポジウムに本校の早期教育相談担当職員や保護者が話題提供者として登壇することでした。身内の活躍ぶりが素晴らしく感心するばかりでしたが、特に保護者からのお話は、御自身の出産から育児へとライフステージが変化する中で家族とともに悩み、考え、切り開いてきたというオリジナリティにあふれた内容で、視覚障害教育にとって参考になる視点がたくさんございました。保護者のお話に対し、研究者の皆様がたくさんメモをとっていたこと…。どんなに素晴らしいお話だったかが分かります。

さらに思いがけない方との再会に興奮することとなりました。それは、宮城教育大学准教授の三科聡子先生です。今年度、宮城教育大学から教育実習生を受け入れましたが、その御挨拶にと仙台から本校に足を運んでくださった先生です。指点字の達人でもある三科先生と再会できてとてもうれしかったです。視覚障がい乳幼児研究会会長で大阪教育大学特任教授の山本利和先生もお見えになっており、開会の御挨拶をしてくださいました。とにかく視覚障害教育において御高名な先生方がお集まりでした。一日だけの参加でしたが、興奮と活力をたくさんいただくことができました。

白鷗大学教育学部准教授の向井先生がお見えになりました。

白鷗大学教育学部准教授の向井先生がお見えになりました。

特別支援学校では、毎年、介護等体験として教員を目指す大学生を受け入れています。盲学校においても2日間の日程で多くの学生を受け入れていますが、授業参加等を通して幼児児童生徒が学ぶ姿や盲学校ならではの指導方法などについて体験していただいております。私は、常日頃から、見えない、見えにくい幼児児童生徒に対して分かりやすさを追求した授業の工夫は、地域の小・中学校の授業でも活用できるのではないかと考えています。介護等体験で来校した学生たちが、盲学校での体験を将来の授業作りの参考にしてくれることを願っています。

12月の介護等体験では最終日の8日(金)に、白鷗大学教育学部准教授の向井正太先生が来校してくださいました。今回も白鷗大学から学生を受け入れておりましたが、今年度最後ということで校長室に来室してくださり、御挨拶を頂戴しました。向井先生は、英語が御専門とのことでしたが、特別支援教育にも興味をお持ちになっている御様子でした。また、学生の中には、介護等体験をきっかけに特別支援学校に進もうと考える方もいるのだとか…。時間の都合で、向井先生とは話し足りない感がありましたので、何かの機会に再開できることを願っております。御多忙な中、足を運んでくださりありがとうございました。

宮城教育大学名誉教授の猪平眞理先生に御来校いただきました!

宮城教育大学名誉教授の猪平眞理先生に御来校いただきました!

本校では、令和5年11月15日(水)に宮城教育大学名誉教授の 猪平 眞理 先生をお招きし、専門性向上研修会を開催しました。猪平先生は、全国視覚障害早期教育研究会名誉会長でもあり、幼児教育と視覚障害教育の第一人者でございます。当日は、関東甲信越地区の盲学校7校がオンラインで研修会に参加してくれましたが、猪平先生の名声と人気ぶりが伝わってまいります。

猪平先生は、朝早くから本校に足を運んでくださり、午前中は幼稚部の授業参観及び幼稚部保護者との懇談、午後は小学部の授業参観及び授業者への助言と、御指導を賜ることができました。そして、放課後に講演会をいう運びでしたが、一日を通して温かい眼差しと穏やかな表情で対応してくださいました。

放課後の講演会では、『視覚障害のある子どもの探求心の育みを大切にした早期からの支援』という演題のもと、「触知覚の育成には旺盛な探求心が必要」や「子どもの意欲的な学びを誘うためには安心できる状況が必要」、効率のよい視覚の使い方を体得する過程で「目と身体の協応も重要」などなど、目からうろことなる金言をたくさん頂戴しました。今回の研修によって、まだまだ猪平先生の足元にも及びませんが、子どもを見る視点に関して専門性を高めることができたと考えています。

再びの機会に、ぜひとも猪平先生の御指導を賜りたいと願っております。

サウンドテーブルテニスが生まれた足利盲学校

サウンドテーブルテニスが生まれた足利盲学校

「サウンド・テーブル・テニス」というパラ・スポーツをご存じでしょうか?テーブル・テニスといえば卓球ですが、「サウンド」が頭に付くように、「音」という情報を活用しながら視覚障害者がプレイする卓球競技です。10月7日(土)には、本校を会場に第40回関東地区盲学校卓球大会も開催されました。

実は、このサウンド・テーブル・テニスは、本校の前身である私立足利盲学校(後に宇都宮市に移転し、栃木県立盲学校となる)にて、当時の沢田正好校長先生が考案されたスポーツなのです。資料によると足利盲学校が足利市本城2丁目から相生町に移転した昭和6(1931)年から1~2年の間に考案されたと思います。相生町の盲学校は敷地も広く、男子の間では相撲や駆け足など運動が盛んになっていたようですが、女子は見ているだけのことが多く、沢田校長はどうにかならないかと考えていたようです。そこで卓球台の縁に囲いを作り、ラケットでボールを打ってネットの下を転がし合うという卓球を考案し、「盲人用ピンポンを作ったからやってみないか。」と声を掛けたそうです。全盲、弱視、男子、女子に関係なく、ある程度の技術も必要だったことから、みんなが楽しく競技することができ、放課後には盛んに行われたそうです。昭和8(1933)年には、帝国盲教育研究会にて「盲人ピンポン」として発表されています。昭和40(1965)年に開催された第1回全国障害者スポーツ大会からは「盲人卓球」の名で正式種目となり、平成14年(2002)年からは「サウンド・テーブル・テニス」と改名し、現在に至ります。競技の特徴は下記のとおりです。

・卓球台は一般の卓球台と同じサイズですが、エンドラインには1.5㎝の高さがあるフレームが付いています。両サイドにもエンドラインから60㎝先のところまでフレーㇺが付いています。一定範囲内のスピードなら、ボールは卓球台から落下しません。

・ボールも一般のボールと同じ大きさですが、中に金属球が4粒入っていて転がると音が出る仕組みです。

・ラケットは一般のラケットのようですが、ラバーは貼りません。ボールにあたったときに、打音が出ます。

・ネットは、卓球台の面から4.2cmの隙間を空けて上に張ります。ボールはネットの下を通してラリーを続けることになります。

沢田校長先生の「多くの視覚障害者に運動を楽しんでもらいたい」という思いと工夫から生まれたサウンド・テーブル・テニス...。競技の普及に伴いルールと用具が確立し、競技名の改名を経てさらに発展を続けています。パラ・スポーツの先駆けとなるサウンド・テーブル・テニスが栃木県の盲学校から生まれたことを誇りに思います。

指切り地蔵

指切り地蔵

今回は、本校の幼児児童生徒を見守り続けて46年目を迎えている「指切り地蔵」を紹介します。お地蔵様は、昭和52(1977)年の秋に本校に赴かれ、昭和52年10月17日には贈呈式と除幕式が盛大に行われたそうです。現在は、幼小部棟昇降口にたたずみ、子どもたちを見守っておられます。

作者は、大田原市出身の彫刻家、関谷 充 氏(1903~1983)です。

関谷先生は、昭和49(1974)年2月、本校創立65周年並びに新校舎落成記念式典に合わせて、当時の青木直明校長先生からの依頼により記念講演をしてくださいました。その時に、盲学校の子どもたちが作品に触れられるようにと動物やその他さまざまな彫刻を持参してくださいました。そして、講演後に彫刻作品に触れて喜ぶ子どもたちの姿に大いに感動され、「記念に何か私の作品を贈りましょう!」と約束してくださったそうです。

3年後の贈呈式当日には、関谷先生からこんなお話があったそうです。

「約束はいつも心から離れませんでしたが、構想を練るのにたいへん手間取ってしましました。ある日、ふと別れ際にこどもたちと握手したぬくもりが甦り、約束したのだから『指切り地蔵』が良いのではないかと思いつきました。盲学校の子どもたちが、自由に顔をなでたり、お地蔵様と指切りをして遊べるようにと考えました。そして、私の孫をモデルにして、この120㎝の等身大の像を作りました。皆さんは、このお地蔵さんと仲良く遊んで大事にしてください。」

関谷先生は、静かな口調でお話ししたそうですが、盲学校の子どもたちへの深い愛情と限りないヒューマニズムが宿っていたそうです。

「指切りげんまん」と言いたげに、今も右手の小指を差し出し、子どもたちをとの触れ合いを待ってくれているお地蔵様・・・。

今や、本校の風景に溶け込んでいるお地蔵様ですが、本校にとっては、心温まるエピソードであり、忘れてはならない歴史だと思います。これからも関谷先生の思いとともに、大切にしてまいります。

今日も優しくたたずむお地蔵様。よく見ると頭頂部と小指のあたりは、明るく変色しています。頭をなでられたり、指切りしたり。お地蔵様にもたくさんの思い出があることでしょう。