文字

背景

行間

日誌

SSH日誌

筑波研究施設見学会

2021.12.27 筑波研究施設見学会

実施日 2021年12月27日(月)

会 場 防災科学技術研究所・筑波大学・高エネルギー加速器研究機構

対 象 1学年希望者19名

内 容

雪の中での出発となりましたが、つくば市は快晴で、絶好の見学日和の中での実施となりました。

防災科学記述研究所では、加振実験を行う振動台と大型降雨実験装置を見学し、気象と地震に関する1時間の講義を受けました。

筑波大学では、学食で昼食をとり、学内を自由に散策し、大学の雰囲気を感じてきました。

高エネルギー加速器研究機構(KEK)では、ギャラリーを見学し、放射線計を装着したのち放射光実験施設フォトンファクトリーとSuperKEKB加速器を見学しました。SuperKEKBは、地下4階に設置された全周3kmにもなる電子・陽電子衝突型加速器で、普段は見学できない装置です。目をきらきらさせながら、施設の方の説明を受けていました。

最先端の研究施設を訪問したことで刺激を受け、生徒も改めて進路を考える貴重な一日となりました。将来世界を牽引する研究者が誕生することを願っています。

<大型降雨実験装置>

<地震に関する講義>

<筑波大学>

<フォトンファクトリー>

<効率よく電子を衝突させる工夫の説明>

<SuperKEKB>

<研究者の卵たち>

実施日 2021年12月27日(月)

会 場 防災科学技術研究所・筑波大学・高エネルギー加速器研究機構

対 象 1学年希望者19名

内 容

雪の中での出発となりましたが、つくば市は快晴で、絶好の見学日和の中での実施となりました。

防災科学記述研究所では、加振実験を行う振動台と大型降雨実験装置を見学し、気象と地震に関する1時間の講義を受けました。

筑波大学では、学食で昼食をとり、学内を自由に散策し、大学の雰囲気を感じてきました。

高エネルギー加速器研究機構(KEK)では、ギャラリーを見学し、放射線計を装着したのち放射光実験施設フォトンファクトリーとSuperKEKB加速器を見学しました。SuperKEKBは、地下4階に設置された全周3kmにもなる電子・陽電子衝突型加速器で、普段は見学できない装置です。目をきらきらさせながら、施設の方の説明を受けていました。

最先端の研究施設を訪問したことで刺激を受け、生徒も改めて進路を考える貴重な一日となりました。将来世界を牽引する研究者が誕生することを願っています。

<大型降雨実験装置>

<地震に関する講義>

<筑波大学>

<フォトンファクトリー>

<効率よく電子を衝突させる工夫の説明>

<SuperKEKB>

<研究者の卵たち>

宇都宮大学研究施設見学会

2021.12.27 宇都宮大学研究施設見学会

実施日 2021年12月27日(月)

会 場 宇都宮大学陽東キャンパス・峰キャンパス

対 象 1学年希望者39名 3年生希望者2名 計41名

内 容

工学部オプティクス教育センター並びに農学部バイオサイエンス教育センターを41名の生徒が見学しました。オプティクス教育センターではボリュームディスプレイやレーザー加工技術に関連した実験装置を、バイオ教育センターではゲノミクス解析に関連した実験設備を、それぞれ見学しました。

大学の先生方や学生の皆さんから説明を受け、最先端の研究に触れた生徒たちは大いに刺激を受けたようです。今後の進路決定や文理選択、SSH課題研究に向け、大変有意義な見学会となりました。

実施日 2021年12月27日(月)

会 場 宇都宮大学陽東キャンパス・峰キャンパス

対 象 1学年希望者39名 3年生希望者2名 計41名

内 容

工学部オプティクス教育センター並びに農学部バイオサイエンス教育センターを41名の生徒が見学しました。オプティクス教育センターではボリュームディスプレイやレーザー加工技術に関連した実験装置を、バイオ教育センターではゲノミクス解析に関連した実験設備を、それぞれ見学しました。

大学の先生方や学生の皆さんから説明を受け、最先端の研究に触れた生徒たちは大いに刺激を受けたようです。今後の進路決定や文理選択、SSH課題研究に向け、大変有意義な見学会となりました。

わくわくどきどきサイエンス

「わくわくどきどきサイエンス」

実施日 令和3年12月25日(土)10:00~12:00

会 場 大田原高等学校 理科棟

参加者 大田原地区小学校5・6年生 49名

大田原高等学校生徒 48名

内 容

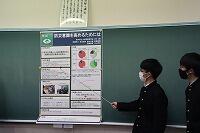

小学生向けの数学・理科の楽しさを伝える体験教室「わくわくどきどきサイエンス」を本校生徒が先生役として行いました。

数学では多面体や立体パズル作製、理科では炎色反応と液体窒素のサイエンスショー、偏光万華鏡やスライム作り、空気砲やダイラタンシー体験、他にもレゴのプログラミングやドローン操作などを小学生が体験し、教師役の生徒が説明をしました。

実施日 令和3年12月25日(土)10:00~12:00

会 場 大田原高等学校 理科棟

参加者 大田原地区小学校5・6年生 49名

大田原高等学校生徒 48名

内 容

小学生向けの数学・理科の楽しさを伝える体験教室「わくわくどきどきサイエンス」を本校生徒が先生役として行いました。

数学では多面体や立体パズル作製、理科では炎色反応と液体窒素のサイエンスショー、偏光万華鏡やスライム作り、空気砲やダイラタンシー体験、他にもレゴのプログラミングやドローン操作などを小学生が体験し、教師役の生徒が説明をしました。

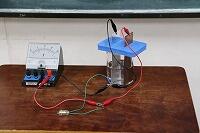

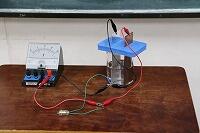

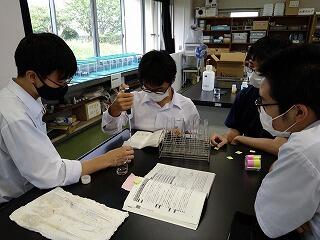

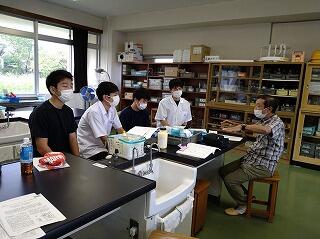

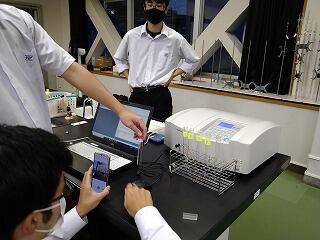

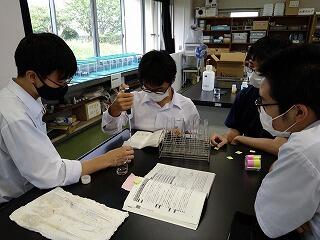

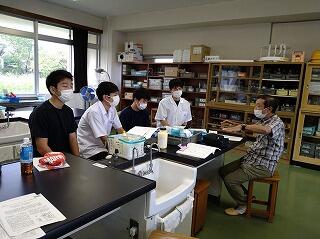

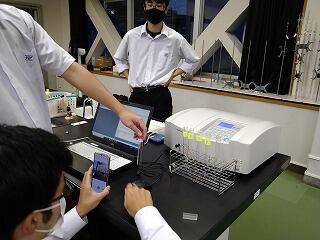

企業訪問(平成理研株式会社)

企業訪問:平成理研株式会社(宇都宮市)

令和3年12月21日(火)14:00~16:00

参加生徒:SSC 2年生2名 1年生4名

環境調査・分析・測定を行う部門へお邪魔させていただきました。

生徒感想:分光光度計などの機器も実際体験させていただき、また自分たちが採集したガスの検出もさせてもらい、貴重な体験でした。楽しかったです。

さらに研究に励む意欲がでたようです。ありがとうございました。

令和3年12月21日(火)14:00~16:00

参加生徒:SSC 2年生2名 1年生4名

環境調査・分析・測定を行う部門へお邪魔させていただきました。

生徒感想:分光光度計などの機器も実際体験させていただき、また自分たちが採集したガスの検出もさせてもらい、貴重な体験でした。楽しかったです。

さらに研究に励む意欲がでたようです。ありがとうございました。

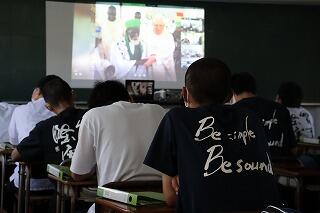

サイエンス特別講座~KEKキャラバン2021~

実施日 令和3年12月16日(木)11:50~12:40

会 場 第一体育館

対 象 2年生理型クラス物理選択者104名

演 題 「宇宙創生を解き明かす~加速器を用いた素粒子実験~」

講 師 三塚 岳氏(高エネルギー加速器研究機構)

内 容

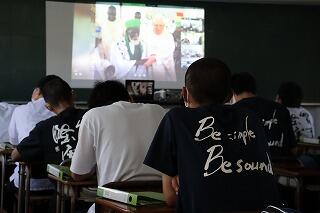

反物質や宇宙誕生など授業では学習することができない内容を物理学の第一線で活躍されている研究者から講義をいただきました。高エネルギー物理学や加速器、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の果たす役割等の話を聞く事ができました。

また、今月27日の筑波研究施設見学会に参加する生徒にとっては事前学習となりました。

物理学に対する興味関心を高め、将来の進路選択の視野を大いに広めた事業となりました。

会 場 第一体育館

対 象 2年生理型クラス物理選択者104名

演 題 「宇宙創生を解き明かす~加速器を用いた素粒子実験~」

講 師 三塚 岳氏(高エネルギー加速器研究機構)

内 容

反物質や宇宙誕生など授業では学習することができない内容を物理学の第一線で活躍されている研究者から講義をいただきました。高エネルギー物理学や加速器、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の果たす役割等の話を聞く事ができました。

また、今月27日の筑波研究施設見学会に参加する生徒にとっては事前学習となりました。

物理学に対する興味関心を高め、将来の進路選択の視野を大いに広めた事業となりました。

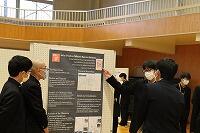

第7回「英語による科学研究発表会」に参加しました

12月12日(日)

茨城県立緑岡高等学校主催

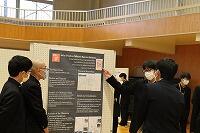

第7回「英語による科学研究発表会」にSSC部、英語部、課題研究15班(2年生)が参加しました。

口頭およびポスター発表

『Current situation of Iitate village,Fukusima』

Otawara High School SSC natural science teamconducted research about radiation in Fukushima prefecture Iitate village basedon cooperation with the people related to reconstruction. In the result ofresearch, the radiation dose in soil and food both in Iitate village and Otawaraare safe level. Furthermore, through the questionnaire objected to Otawara HighSchool, we found that a lot of students who listened to our presentation kepthaving correct knowledge about Iitate village and radiation. So, we want tocontribute to reconstruction through we spread correct information from now on.

ポスター発表

『TheFormation of the Nasu Area’s Geographical Features

- APlateau Formed by an Eruption of Mt.Nasu- 』

We obtained a grid of 13,500,000 points of altitude data from theNasu area on Internet. By mathematically processing this data on a computer, tracesof a plateau formed by an eruption of Mt. Nasu could be found. (Figure1) Wevisited the sites and collected the data on these traces. Then we examined itfrom mathematical, geographical and geological points of view. Furthermore, wesimulated an eruption of Mt. Nasu on a computer and predicted what kind ofdamage will occur. It may be useful in the near future.

他校の英語発表も聴くことができ、とても有意義な一日となりました。

茨城県立緑岡高等学校主催

第7回「英語による科学研究発表会」にSSC部、英語部、課題研究15班(2年生)が参加しました。

口頭およびポスター発表

『Current situation of Iitate village,Fukusima』

Otawara High School SSC natural science teamconducted research about radiation in Fukushima prefecture Iitate village basedon cooperation with the people related to reconstruction. In the result ofresearch, the radiation dose in soil and food both in Iitate village and Otawaraare safe level. Furthermore, through the questionnaire objected to Otawara HighSchool, we found that a lot of students who listened to our presentation kepthaving correct knowledge about Iitate village and radiation. So, we want tocontribute to reconstruction through we spread correct information from now on.

ポスター発表

『TheFormation of the Nasu Area’s Geographical Features

- APlateau Formed by an Eruption of Mt.Nasu- 』

We obtained a grid of 13,500,000 points of altitude data from theNasu area on Internet. By mathematically processing this data on a computer, tracesof a plateau formed by an eruption of Mt. Nasu could be found. (Figure1) Wevisited the sites and collected the data on these traces. Then we examined itfrom mathematical, geographical and geological points of view. Furthermore, wesimulated an eruption of Mt. Nasu on a computer and predicted what kind ofdamage will occur. It may be useful in the near future.

他校の英語発表も聴くことができ、とても有意義な一日となりました。

SSH数学講座 「ケプラーの法則を数学Ⅲの微積で証明する」

1月15日(月)17:00~

講師:本校教諭 数学科 瀧澤 昌弘

参加生徒:SSC数学班 15名

講座では、ニュートンが導出したケプラーの法則の過程を、数学Ⅲの微積のみにより説明がありました。

生徒の感想:ケプラーの法則の過程を、ケプラーの法則は物理で習いましたが、証明については触れてませんでした。本日の講座では数学Ⅲを活用した証明について聞くことができ、とても興味深かったです。数学と物理の関係性について理解することができました。

講師:本校教諭 数学科 瀧澤 昌弘

参加生徒:SSC数学班 15名

講座では、ニュートンが導出したケプラーの法則の過程を、数学Ⅲの微積のみにより説明がありました。

生徒の感想:ケプラーの法則の過程を、ケプラーの法則は物理で習いましたが、証明については触れてませんでした。本日の講座では数学Ⅲを活用した証明について聞くことができ、とても興味深かったです。数学と物理の関係性について理解することができました。

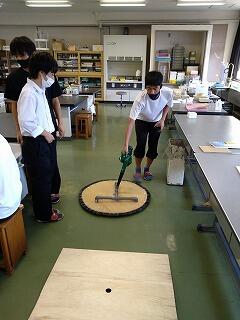

科学の甲子園栃木県予選出場

令和3年11月14日(日)、宇都宮大学陽東キャンパスで開催されました科学の甲子園栃木県予選に4チーム、生徒19名で参加してきました。

先月の筆記競技に続き、実技競技に挑みました。当初は5チームでしたが、英語検定やSSCの飯館村研修と重なってしまい、メンバー減、チーム減となり、挑む前から苦戦。でも残ったメンバーで精一杯やりました。普段のSSC(スーパーサイエンスクラブ)では自然科学班と数学班と情報工学班別々の課題に取り組んでいますが、今回は班の垣根を越え、さらにSSC以外の生徒とも協力し、楽しんで取り組めたようです。

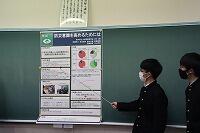

SSH 中間発表会

SSH中間発表会

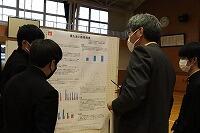

11月9日(水)、大田原高校の2年生教室、特別教室、体育館等で2年生SSH課題研究の中間発表会が行われました。

1年かけて行ってきた自分たちの課題研究を多くの方々にプレゼンする機会となりました。

SSH先進校の栃木高校の生徒の発表参加や、SSH運営指導委員の先生、出身中学の先生、そしてコロナ禍で入学式以来学校へ来られなかった保護者の参観もあり、雨天に負けず最良の発表会になりました。

R3_SSH課題研究中間発表.pdf

11月9日(水)、大田原高校の2年生教室、特別教室、体育館等で2年生SSH課題研究の中間発表会が行われました。

1年かけて行ってきた自分たちの課題研究を多くの方々にプレゼンする機会となりました。

SSH先進校の栃木高校の生徒の発表参加や、SSH運営指導委員の先生、出身中学の先生、そしてコロナ禍で入学式以来学校へ来られなかった保護者の参観もあり、雨天に負けず最良の発表会になりました。

R3_SSH課題研究中間発表.pdf

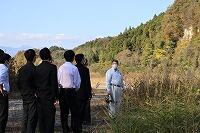

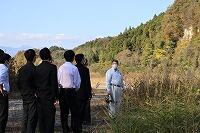

那須巡検(科学的課外活動)

サイエンス講座「那須の地形と歴史をみる」バスツアー

11月7日(日)12:40~17:00

講師:那須塩原市立西小学校 教諭 伴 敦志 先生

参加者:生徒13名 教員4名

生徒の感想

「今回のバスツアーは私たちにとって、とても有意義なものとなりました。茶臼や三本鎗といったSSHの研究対象として調査した場所やりんどう湖という昔からなじみのある場所について、地学的な話を聞くことができてよかったです。実際に現地を見たことで、研究結果に説得力を持たせ、自信を持って発表できるようになると思います。」

11月7日(日)12:40~17:00

講師:那須塩原市立西小学校 教諭 伴 敦志 先生

参加者:生徒13名 教員4名

目的:那須山の噴火やそれによる火砕流等のなだれ、那珂川等の河川による那須野が原扇状地の形成など、那須の歴史を地形や地層等を視察することで、自分たちが育った鄕土について科学的な視点から学ぶ。

「今回のバスツアーは私たちにとって、とても有意義なものとなりました。茶臼や三本鎗といったSSHの研究対象として調査した場所やりんどう湖という昔からなじみのある場所について、地学的な話を聞くことができてよかったです。実際に現地を見たことで、研究結果に説得力を持たせ、自信を持って発表できるようになると思います。」

地域に根ざした専門家による課題研究指導(SSC)

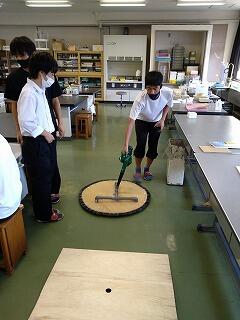

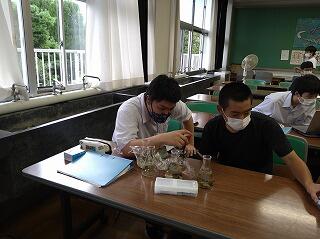

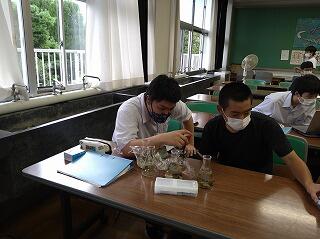

10月26日 地域に根ざした専門家による課題研究指導(SSC:自然科学班 生物)

講師:NPO法人 環境カウンセラー協会 理事 佐々木 英二 様

生徒:1年生4人(SSC)

大田原高校の和楽池の水質や生物等を調査している生徒が講座を受けました。

環境調査のための基礎的なことを学びました。

講師:NPO法人 環境カウンセラー協会 理事 佐々木 英二 様

生徒:1年生4人(SSC)

大田原高校の和楽池の水質や生物等を調査している生徒が講座を受けました。

環境調査のための基礎的なことを学びました。

課題研究スキルアップ講座1年

【1年】

前回に引き続き、課題研究に向けてスキルアップ講座を実施しました。

研究テーマを設定するための手がかりをつかみ始めたようです。

前回に引き続き、課題研究に向けてスキルアップ講座を実施しました。

研究テーマを設定するための手がかりをつかみ始めたようです。

課題研究

【1学年】

これから実施していく課題研究についてのガイダンスが行われました。

自分の興味が社会に役立つような「充実した課題研究」にしましょう!

【2学年】

課題研究中間発表に向けての追い込みです。

これから実施していく課題研究についてのガイダンスが行われました。

自分の興味が社会に役立つような「充実した課題研究」にしましょう!

【2学年】

課題研究中間発表に向けての追い込みです。

SS探究Ⅰ・Ⅱ

【1学年】

先日行われた「アジア学院講話」のまとめをしました。

【2学年】

11月9日の中間発表に向け、ポスター作成と必要な実験を行いました。

いよいよ方向性が見えてきたようです。

先日行われた「アジア学院講話」のまとめをしました。

【2学年】

11月9日の中間発表に向け、ポスター作成と必要な実験を行いました。

いよいよ方向性が見えてきたようです。

SS探究Ⅱ 『ポスター作成講習会』

令和3年9月30日(木)7限

15:15~提出したポスター(初版)をもとに、ポスター作成上の注意点や改善点等について係より説明しました。1ヶ月後のポスター(最終版)に向けてポスター作成のスキル向上が望まれます。

SSH第2学年中間発表会用ポスター作成情報交換会

令和3年 9月29日(水)15:45〜

11月に行われるSSH第2学年中間発表会に向けて指導教員が集まり、ポスター作成に関する現状と課題について情報交換を行いました。今後のポスター作成指導に役立つことが期待されます。

11月に行われるSSH第2学年中間発表会に向けて指導教員が集まり、ポスター作成に関する現状と課題について情報交換を行いました。今後のポスター作成指導に役立つことが期待されます。

SSH アジア学院の講師による講演会

【1学年】

「アジア学院の講師による講演会」を実施しました。

講座Ⅰ 1・2・3組

『ガーナについて』

ベルナルド・ティモシー・アパウ氏 (通訳 井澤酪氏)

講座Ⅱ 4・5組

『カメルーンについて』

クリスティーナ・アジョン・アパウ氏(通訳 佐藤裕美氏)

それぞれの講演を拝聴しました。最後には英語での質問も行い、アフリカ地域で起きている諸問題について理解が深まる機会となりました。

【2学年】

いよいよ課題研究をまとめたポスター作成の追い込みです。

「アジア学院の講師による講演会」を実施しました。

講座Ⅰ 1・2・3組

『ガーナについて』

ベルナルド・ティモシー・アパウ氏 (通訳 井澤酪氏)

講座Ⅱ 4・5組

『カメルーンについて』

クリスティーナ・アジョン・アパウ氏(通訳 佐藤裕美氏)

それぞれの講演を拝聴しました。最後には英語での質問も行い、アフリカ地域で起きている諸問題について理解が深まる機会となりました。

【2学年】

いよいよ課題研究をまとめたポスター作成の追い込みです。

SSH活動が本格的に始動

【1学年】

前回に引き続き「アジア学院之講師による講演会」の準備を行いました。

アフリカ地域に関する質問を英語で考えました。

【2学年】

課題研究の研究内容を更に検証しています。

前回に引き続き「アジア学院之講師による講演会」の準備を行いました。

アフリカ地域に関する質問を英語で考えました。

【2学年】

課題研究の研究内容を更に検証しています。

2学期のSSH活動が始まりました

【1学年】

SSH社会問題啓発プログラム「Ⅲ~交流で学ぶ~」の一環として、「アジア学院との交流会」が予定されています。その準備のため、今回はアフリカ地域について学びました。

【2学年】

SSH課題研究プログラム「課題研究」を各班にて進めています。

SSH社会問題啓発プログラム「Ⅲ~交流で学ぶ~」の一環として、「アジア学院との交流会」が予定されています。その準備のため、今回はアフリカ地域について学びました。

【2学年】

SSH課題研究プログラム「課題研究」を各班にて進めています。

宇都宮大学で化学修行

8月7日(土)9:00~12:00 宇都宮大学

8月28日(土)9:00~12:00 オンライン

宇都宮大学農学部応用生命化学科 ひらめき・ときめきサイエンス実験講座にSSCで化学の研究に意欲を燃やす2名が参加しました。身近な果物の傷に関係する酵素にも繋がる「立体的に考える分子化学」の実験と講義で意欲がさらに高まったようです。

8月28日(土)9:00~12:00 オンライン

宇都宮大学農学部応用生命化学科 ひらめき・ときめきサイエンス実験講座にSSCで化学の研究に意欲を燃やす2名が参加しました。身近な果物の傷に関係する酵素にも繋がる「立体的に考える分子化学」の実験と講義で意欲がさらに高まったようです。

お知らせ

お知らせ

事務室からのお知らせ

令和7年度諸会費の減免について、添付ファイルのとおり御案内いたします。

申請される場合には、添付ファイルの減免申請書を御利用いただくか、事務室まで用紙を取りに来てください。

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

お知らせ

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

同窓会よりお知らせ

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

お知らせ

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

献花台の設置について

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

カウンタ

6

0

9

2

3

5

6

令和元(2019)年第33回85キロ強歩フォトアルバム

これからの予定をこれでチェック!

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |