文字

背景

行間

SSH日誌

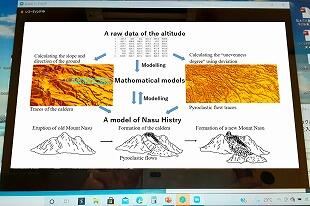

14回数学教育世界会議(ICME14)(International Congress on Mathematical Education)

瀧澤 昌弘(大田原高校 数学科 教諭)

タイトルは

那須の地形をみる -那須の起源を数学を用いて分析する-

(Examining the Geographical Features ofNasu Area

- Analyzing the Origin of the Nasu AreaUsing Mathematics -)

本来、2020年7月に中国の上海にあるEast China Normal University で発表する予定でしたが、コロナ禍のため1年延期され、オンラインで行われました。

サイエンス特別講座「那須の地形」

那須塩原市立西小学校教諭 伴 敦志 先生にオンラインにて講話をいただいた。生徒からは「岩屑なだれや火砕流についてSSHの研究で自分たちでも調べていたが、先生のおかげで、より詳しく正しい理解を深めることができた。また那珂川周辺の土地が山体崩壊によってできたものであるという仮説が、とがった堆積物が多く、川の流れによるものではないという先生の調査研究によってかなり裏付けられた。」等の感想がよせられました。

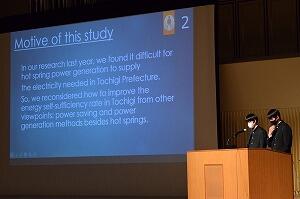

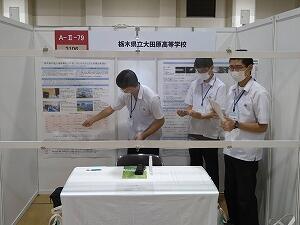

令和3年度SSH生徒研究発表会(神戸)

「栃木県の電力自給率を上げるにはどのような方法が最も有効か」という題目で、SSC部の代表生徒3名が発表に臨みました。新型コロナウイルス感染症対策で様々な制限がかかる中での開催となりましたが、自身の発表だけでなく他校の発表を聞き、生徒同士で質疑応答・議論する姿が見られました。

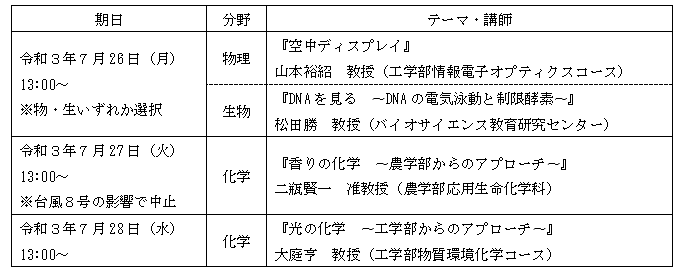

宇都宮大学iP-U移動講座

また、各講座には、本校生だけでなく、県北地区の他校生も多数参加して実施しました。

表 各講座一覧

【7月26日(月) 物理】

参加生徒:大田原高校22名、大田原女子高校3名、那須拓陽高校7名、矢板東高校5名

計37名

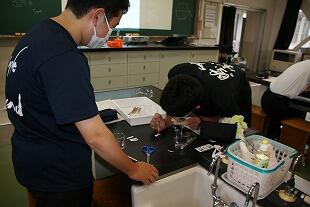

内 容:本校初めての試みとなるオンラインによるリモート実験講習会となりました。

各班PCを1台ずつ使用し、Zoomで教授や大学院生等から指導を頂きながら実験器具の作製に

取り組みました。

自分自身で作製した「空中ディスプレイ」装置を使って実際に映像を見た生徒からは感動の声

が上がりました。

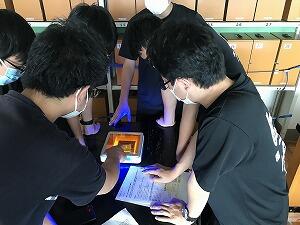

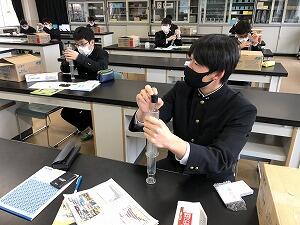

【7月26日(月) 生物】

参加生徒:大田原高校21名、大田原女子高校8名、那須拓陽高校1名、矢板東高校2名

計32名

内 容:大腸菌のプラスミド(環状のDNA)を電気泳動により観察しました。その際、2種類の制限酵素

で切断したプラスミドなども電気泳動し、泳動のしくみの他、制限酵素によって切断された部位

を考察するなど、教科書よりも一歩進んだ実験考察を行いました。高校では普段扱わない実験で

あり、参加した生徒にとっては大変貴重な実験講座になりました。

【7月28日(水) 化学】

参加生徒:大田原高校17名、那須拓陽高校4名

計21名

内 容:カーボンナノドットという新・炭素材料をクエン酸と重曹などを用いて合成する実験を行いました。

家庭でもできる実験ということでホットプレートや竹串など身近なものを用いました。指導後は自分

たちで選んだ材料、考えた加熱時間で自由に作成し、新しい素材に出会い、世の中は化学で、物質で

できているということを実感した生徒が多かったようです。

1学年『SSH社会問題啓発プログラム講演会』

『SSH社会問題啓発プログラム講演会』

7月6日(火) 本校第一体育館

講師 宇都宮大学農学部農業環境工学科 大澤和敏教授

「土や水の保全とSDGsの関わり」をテーマに沖縄のサンゴ礁の現状やその対策をクイズや歌を交えつつ、分かりやすく説明していただきました。

今後の課題研究の参考となりました。

1学年SSH活動報告

白鴎大学渡辺裕子先生のzoom指導の下

「つぶやきNEWSでSDGs」を実施しました。

2学年SSH活動風景

本格的に課題研究がスタートしました。

3学年SSH活動風景

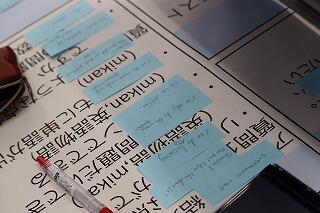

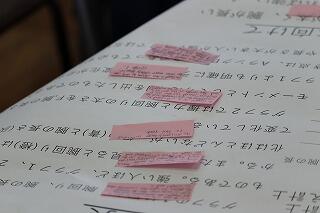

今まで取り組んだ課題研究の内容を英訳しています。

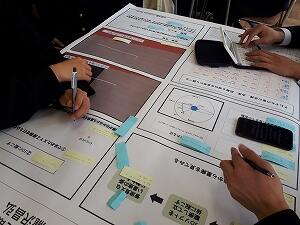

SS探究Ⅲを実施しました

特殊な語句や言い回しに苦労していましたが、少しずつ英語に訳した付箋の枚数が増えていきました。

SS探究Ⅱ Ⅲを実施しました

2年

国際医療福祉大学医療福祉・マネジメント学科学科長・教授 山本康弘先生がご来校され、課題研究ガイダンス「課題研究の進め方~データ集計分析とまとめ方~」の講話をしてくださいました。「課題研究の進め方」「データの集計分析とまとめ方」について実例をもとに学び、いよいよ来週から課題研究を進めていきます。今日学んだことを調査・研究に生かせるよう是非頑張ってほしいと思います。

3年

昨年の課題研究を英語でまとめる作業に入りました。班ごとに各教室に分かれているため、Zoomを用いて英語科教員より全体に説明がありました。

科学特有の表現の英語訳に苦労しているようでしたが、まずは付箋を用いて単語から少しずつ取り組んでいました。

1年生 『SDGsについて』講義

生徒たちは、現代社会の課題についての質問に対して積極的に発言したり、周りの友達と密にならないように話し合いながら、一生懸命考え真剣に講義を受けていました。世界規模の問題に目を向け、広い視野で物事を考え、その解決のためにできる身近な課題を発見し、今後の課題研究のテーマ設定につなげていってほしいと思います。

SSHガイダンス(1年生~3年生)を実施しました

今年もSSH事業がスタートしました。各学年に分かれ、1年生は大田原高校SSH全体の概要、2年生は昨年度作成した研究計画をどのように進め、成果発表会へつなげるか、3年生は2年生での研究を英語に再編集し、ポスター発表を行う等、SSH部教員より説明がありました。新型コロナウイルスに負けず、計画が進んでいくことを期待します。

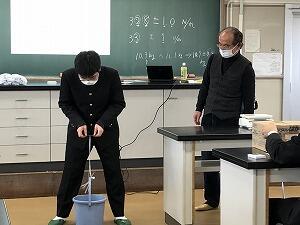

サイエンス特別講座~プレチャレンジ 物理実験講習会~

会 場 本校物理実験室

対 象 希望者13名

長谷川修司氏(東京大学理学部物理学科 教授)による物理の実験講習会を受講しました。

物理チャレンジの概要や実験レポートの書き方、誤差の考え方などについて講義を頂きました。その後、「大気圧の測定実験」を実際に行い、実験技術やグラフの書き方など指導を頂きました。

本校生は毎年、物理チャレンジに20名程度参加しております。(2005年から2020年までの応募者数で栃木県全体では全国第10位)4月から募集を行いますので、多くの参加を待っています。

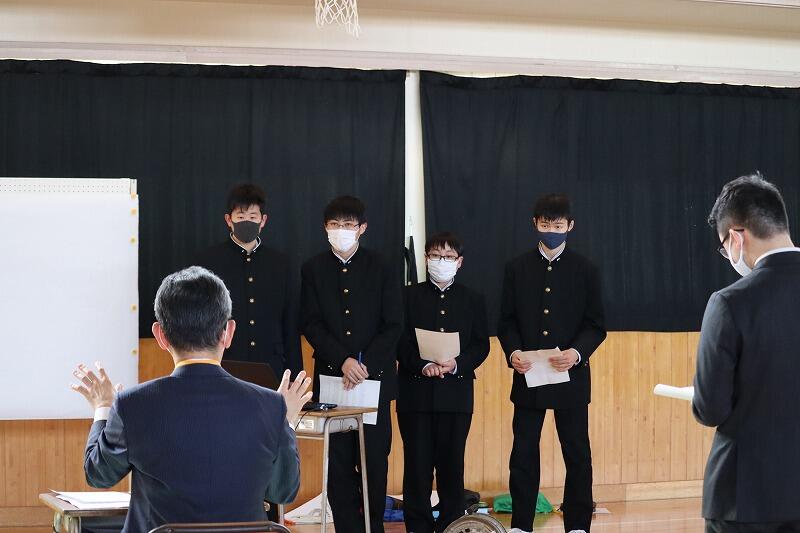

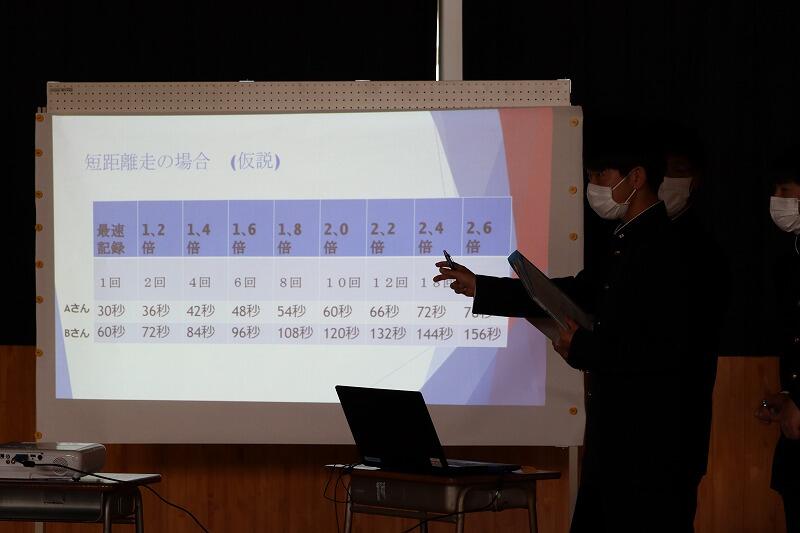

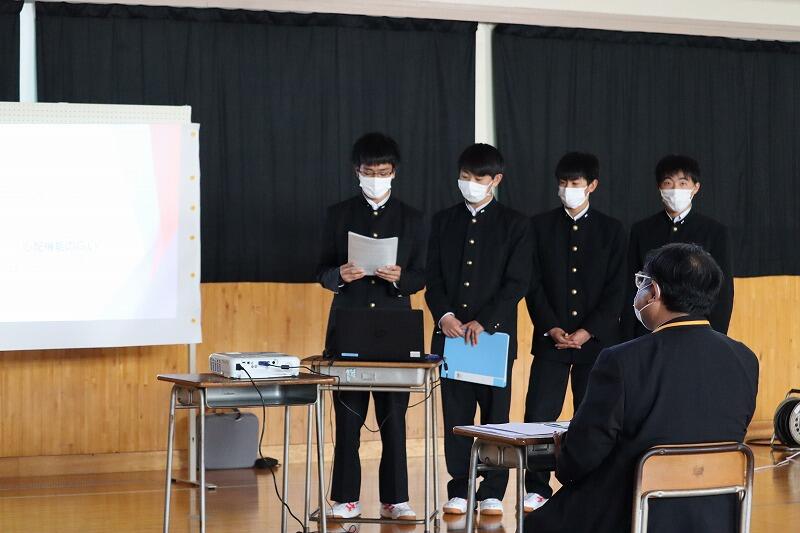

SSH課題研究 計画書審査会 1年

1年生SSH課題研究「計画書審査会」を実施し、国際医療福祉大学および宇都宮大学の先生方に講評をいただきました。

生徒の感想

「興味のある分野をさらに深く理解することができた。また、違う考え方も学ぶことができました。」

「新しい研究方法を提示してくれたので、今後の研究でとても助かると思いました。」

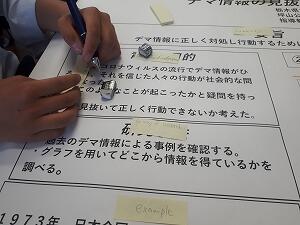

SSH課題研究 計画書プレ審査会(1年)

1年生SSH課題研究「計画書プレ審査会」を実施しました。

現段階までの課題研究についてパワーポイントを用いて発表し、

国際医療福祉大学および宇都宮大学の学生に評価してもらいました。

今回の講評をいかし、さらに研究を深めていきます。

日本原子力文化財団主催 第3回課題研究成果発表会 最優秀賞受賞

令和3年2月18日(木)、成果発表会の審査結果発表会において昨年度に引き続き2年連続で最優秀賞を受賞することができた。

今年度の研究において分かった課題を次年度以降、継続して研究していく予定である。

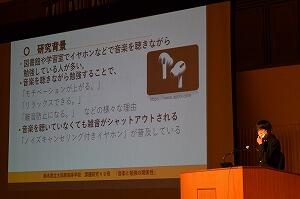

2020年度 SSH 課題研究成果発表会

2020年度「SSH 課題研究成果発表会」が那須野が原ハーモニーホールにて開催されました。

【2年生発表グループ】

・大田原市育児マップを作ろう

・黄金比と植物

・防災意識を高めるためには

・音楽と勉強の関係性

・塩味に関する基礎研究

・適切な湿度をつくる

【SSC】スーパーサイエンスクラブ

・What is the most effective way to improve energy self-sufficiency rate of Tochigi Prefecture?

・飯舘村の今2020

【栃木高校】

・植物の成長過程におけるリン酸濃度の変化

結果

最優秀賞 大田原市育児マップを作ろう

優秀賞 音楽と勉強の関係性

適切な湿度をつくる

本校の2年生の代表6班、SSC 2グループ、栃木高校の代表1名がこれまでの研究や活動の成果を発表し、1・2年生が聴講しました。

発表の後は活発な質疑応答が行われました。運営指導委員の国際医療福祉大学教授山本康弘様からは丁寧なご好評をいただきました。今回の成果発表会は、運営指導委員の先生方、連携をしていただいた関係諸機関、さらに地域の方々の御協力があって実施することができました。この場を借りて感謝申し上げます。

また、午後には会場を学校に移し、運営指導委員会が開催されました。Zoomで参加された運営指導委員の方を含めて、本校のSSH事業推進について、参考になるご指導とご助言をいただきました。

わくわくどきどきサイエンス

実施内容は、メビウスの輪、液体窒素ショー、万華鏡作り、ダイラタンシーなどで、理科実験を通して科学の面白さを伝えることができました。

サイエンス特別講座~KEKキャラバン~

会 場 第一体育館

対 象 2年生理型クラス物理選択者117名

藤本順平氏(高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 講師)によるオンライン講義を受講しました。

テーマ「高エネルギー物理学とはどんな学問なのか?」のもと加速器の果たす役割や素粒子の標準理論、ILC(国際リニアコライダー)などについて講義を頂きました。

オンライン講義受講の様子

オンライン講義受講の様子 質疑応答の様子

質疑応答の様子 サイエンス特別講座~物理のつどい(第5回)~

会 場 本校会議室

大髙一雄氏(本校OB、高12回卒、千葉大学名誉教授)を講師に招き、サイエンス特別講座(第5回)が行われました。

第5回のテーマは「光の速度を遅くする」について

光速度の測定実験の経緯から特殊相対性理論について御講義頂きました。

事務室からのお知らせ

令和7年度諸会費の減免について、添付ファイルのとおり御案内いたします。

申請される場合には、添付ファイルの減免申請書を御利用いただくか、事務室まで用紙を取りに来てください。

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |