文字

背景

行間

SSH日誌

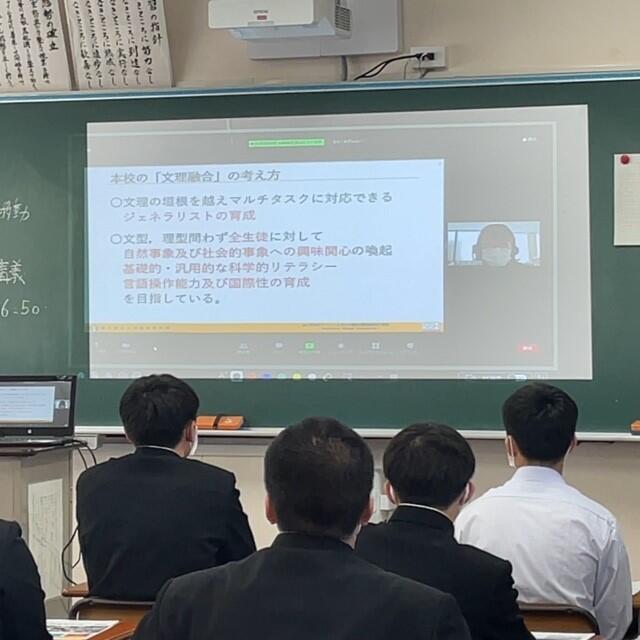

1学年初期指導

場所:本校1学年教室(Zoom配信)

対象:1学年

新入生に向けて、SSHの概要説明を行いました。

興味をもって真剣に聞いている様子が見られました。

ガイダンスの後、本校の施設見学を行いました。生徒は、SSH室を見学し、物品借用の方法などを係から説明を受けました。

教員のICT研修

場所:会議室

本校のSSH事業のひとつ「ICT活用プログラム」の実践のため、教員向けのICT活用のための教員研修を定期的に行っていきます。本日は第1回目でOS等の初期知識について本校教員の情報エキスパートが担当しました。生徒の課題研究や授業の指導のため教員も今後も頑張っていきます。

ysfFIRST題研究発表会に参加して

ysfFIRST 横浜サイエンスフロンティア高校研究発表会

令和4年3月23日(水)12:45~15:45

会場:オンライン

発表者:課題研究15班(2年生) 見学者:SSC自然科学班2年生4名 職員2名

発表テーマ「那須野ヶ原の地形の成り立ち」

発表は後半の時間に2回行われ、大学の先生や横浜在住の高校生の質疑に果敢に答えました。また、見学の生徒にとっても他校の研究を見られる貴重な経験となりました。

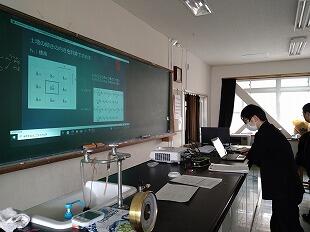

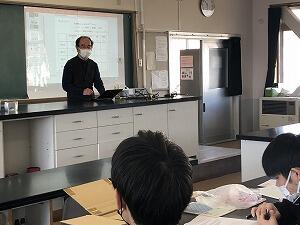

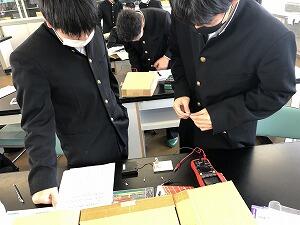

令和3年度 物理プレチャレンジ(物理実験講習会)

実施日 令和4年3月19日 8:30~12:00

会 場 本校物理実験室

対 象 希望者20名

長谷川修司氏(東京大学大学院理学系研究科 教授)による物理の実験講習会を受講しました。

物理チャレンジの概要や実験レポートの書き方、誤差の考え方などについて講義をいただきました。その後、「ブレッドボードを用いた回路の実験」をテーマに、回路を各自製作し、LEDに関する実験を行いました。実験技術やグラフの書き方など直に指導をいただくことができました。

本校生は毎年、物理チャレンジに20名以上参加しております。(2005年から2020年までの応募者数で栃木県全体では全国第10位)

4月から募集を行いますので、多くの参加を待っています。

SSH課題研究計画書審査会

計画書プレ審査会

今年度は、感染対策としてZoomのブレイクアウトルームを利用し、パワーポイントの画面を共有して発表しました。生徒たちにとっては、このような形で実施する初の機会でしたが、試行錯誤しながら自分たちの班の研究テーマについてプレゼンテーションを行っていました。助言をしてくださった学生の皆さん、ありがとうございました。

筑波研究施設見学会

実施日 2021年12月27日(月)

会 場 防災科学技術研究所・筑波大学・高エネルギー加速器研究機構

対 象 1学年希望者19名

内 容

雪の中での出発となりましたが、つくば市は快晴で、絶好の見学日和の中での実施となりました。

防災科学記述研究所では、加振実験を行う振動台と大型降雨実験装置を見学し、気象と地震に関する1時間の講義を受けました。

筑波大学では、学食で昼食をとり、学内を自由に散策し、大学の雰囲気を感じてきました。

高エネルギー加速器研究機構(KEK)では、ギャラリーを見学し、放射線計を装着したのち放射光実験施設フォトンファクトリーとSuperKEKB加速器を見学しました。SuperKEKBは、地下4階に設置された全周3kmにもなる電子・陽電子衝突型加速器で、普段は見学できない装置です。目をきらきらさせながら、施設の方の説明を受けていました。

最先端の研究施設を訪問したことで刺激を受け、生徒も改めて進路を考える貴重な一日となりました。将来世界を牽引する研究者が誕生することを願っています。

<大型降雨実験装置>

<地震に関する講義>

<筑波大学>

<フォトンファクトリー>

<効率よく電子を衝突させる工夫の説明>

<SuperKEKB>

<研究者の卵たち>

宇都宮大学研究施設見学会

実施日 2021年12月27日(月)

会 場 宇都宮大学陽東キャンパス・峰キャンパス

対 象 1学年希望者39名 3年生希望者2名 計41名

内 容

工学部オプティクス教育センター並びに農学部バイオサイエンス教育センターを41名の生徒が見学しました。オプティクス教育センターではボリュームディスプレイやレーザー加工技術に関連した実験装置を、バイオ教育センターではゲノミクス解析に関連した実験設備を、それぞれ見学しました。

大学の先生方や学生の皆さんから説明を受け、最先端の研究に触れた生徒たちは大いに刺激を受けたようです。今後の進路決定や文理選択、SSH課題研究に向け、大変有意義な見学会となりました。

わくわくどきどきサイエンス

実施日 令和3年12月25日(土)10:00~12:00

会 場 大田原高等学校 理科棟

参加者 大田原地区小学校5・6年生 49名

大田原高等学校生徒 48名

内 容

小学生向けの数学・理科の楽しさを伝える体験教室「わくわくどきどきサイエンス」を本校生徒が先生役として行いました。

数学では多面体や立体パズル作製、理科では炎色反応と液体窒素のサイエンスショー、偏光万華鏡やスライム作り、空気砲やダイラタンシー体験、他にもレゴのプログラミングやドローン操作などを小学生が体験し、教師役の生徒が説明をしました。

企業訪問(平成理研株式会社)

令和3年12月21日(火)14:00~16:00

参加生徒:SSC 2年生2名 1年生4名

環境調査・分析・測定を行う部門へお邪魔させていただきました。

生徒感想:分光光度計などの機器も実際体験させていただき、また自分たちが採集したガスの検出もさせてもらい、貴重な体験でした。楽しかったです。

さらに研究に励む意欲がでたようです。ありがとうございました。

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |