~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

文字

背景

行間

~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

6/14~6/15に、2年生の数理科学科で課題研究のテーマごとに分かれて、大学の先生方と打ち合わせをしました。

東京都市大学の先生とは「Zoom」を使って・・・

日本工業大学へは、実際に足を運び・・・

それぞれが取り組む研究テーマについて方向性を定めたり、

具体的な研究方法についてアドバイスをいただきました!

可視光(人間の目に見える光)をテーマにしようとしている班では、

大学の先生から、「電磁波についてもよく調べてみた方がよい」

とアドバイスをいただいていました。

さらには、先生からの紹介を受けて、

「昆虫と人間の色覚の違いにも興味を持った!」と目が輝いていました

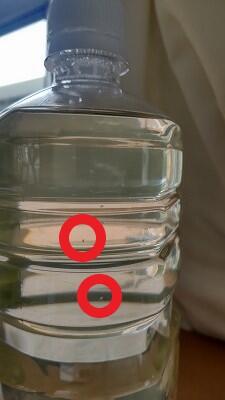

植物油による自然発火の対策や活用について調べようとしている班では、

研究方法について、より安全なやり方や具体的に必要な器具を教えていただいたようです!

大学の先生との打ち合わせを経て、今後の研究イメージが湧いてきたことと思います。

本格的に研究へ入る前に、少しは不安が解消できたのではないでしょうか?

6月15日(火)の6・7限に、数理科の3年生を対象に「小高STARTプログラム」が行われました。

この時間では、3年生が今まで取り組んできた探究活動「日光自然探究学習」・「課題研究」を振り返って、今後の進路実現のために、何が必要かを具体的にすることが目的です。

まず前半の時間では、探究活動を振り返って、

・探究活動のはじまりとおわりを比較して、自分が成長できたこと

・今後取り組む上での改善点

について書き出したり、一緒に探究活動をした仲間と話し合ったりしました。

後半では、

・今後の進学先で何を学びたいか、研究したいか

・これからの社会に貢献するにあたって、どのような将来像をめざすか

・めざす将来像のためには、大学在学中に自分のどのような部分を成長させる必要があるか

をワークシートにまとめました。

この活動を通して、3年生は今後の課題が具体的になったようです!

(生徒のコメント)

「自分の進みたい学部の内容について、知識が不足していることに気づいた」

「課題研究で学んだことを、これからの進路探究活動にどのように生かせるか、よく考えたい」

このプログラムを担当した先生からは、

「今回友達と話し合った際に出された、自分とは異なる見方を大切にしてほしい。」

担任の先生からは、「探究活動という貴重な経験をぜひ生かして、進路の実現につなげてほしい」

と励ましの言葉を最後にいただきました。

3年生にとっては小山高校でだけでなく、今後の人生でも探究活動は続いていきます。

今までに身につけた探究心で、将来を切り拓いてくれることを願います

Bon voyage! (みなさんの探究の旅路に幸せなことがたくさんありますように)

今年度はコロナ禍にあり,年度当初には長い休校が続きました。さらに,昨年度までのように大学を訪れて実験を行う機会が多く持てないなど,研究に制限や困難が伴いましたが,Zoomを利用して大学の先生と討論するなど工夫し,できることに精一杯取り組みました。

「テーマ設定の理由」「研究方法」「研究の結果」「考察」「今後の課題」。どの班も,自分たちの行ってきた研究の過程を,しっかり筋道を立て,みんなの前で堂々と発表することができました。1学年次の「日光自然探究学習発表会」のときよりも明らかな進歩が見られ,頼もしい姿を見せてくれました。この経験は数理科学科の皆さん1人1人にとって,きっと大きな糧となることでしょう。

さて,これからは「研究集録」の作成に取り組むことになります。まだ残された時間があります。「今後の課題」にしっかり取り組み,さらなる進化を目指しましょう。期待しています。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

小山高校・若木小学校東側の道路はスクールゾーンのため、朝7:00~8:30まで車両進入禁止です。