文字

背景

行間

ブログ

2021年9月の記事一覧

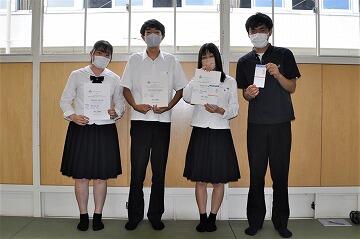

第36回「教育奨励賞」で「努力賞」を受賞しました!

9月17日発行の「内外教育」において、第36回時事通信社「教育奨励賞」で、本校の「努力賞」受賞が発表されましたので、ご披露いたします。その前日、受賞を知らせる通知が届きました。

時事通信社の「教育奨励賞」は、全国の都道府県、政令指定都市の教育委員会などの助言を得て、公私立の幼稚園、小中高校、特別支援学校などから推薦校を選び、時事通信社の記者が直接学校を取材してリポートを作成。それに基づいて選考委員会によって選考されるしくみになっています。

本校は、今年度、栃木県教育委員会から県内の幼小中高、特別支援学校等の代表として推薦を受け、記者の取材を受けました。主題は、A「授業の革新」、B「地域社会に根ざした教育」の2つあり、本校はBの主題で推薦を受けました。

審査の観点は、

①主題について今日的課題を追求しているか。

②研究・実績は数年以上の積み重ねがあり、しっかりと定着している。

③学校が一体となって取り組んだか。

④研究・実践の水準は全国的に見て、その面のトップクラスにあると思われるか。

今年度は、全国で63校の推薦があり、1次審査で30校に絞り込まれ、最終審査の結果、努力賞の受賞が決定しました。先日、栃木県の荒川教育長様からお祝いの電話をいただきました。表彰状等が届きましたら、改めて紹介いたします。

他の受賞校一覧は、以下のとおりです。

教育奨励賞 受賞校一覧.pdf

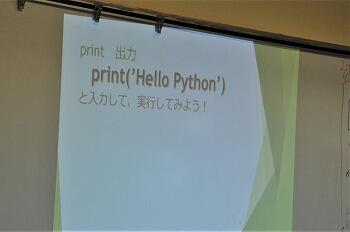

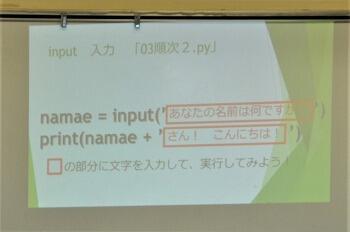

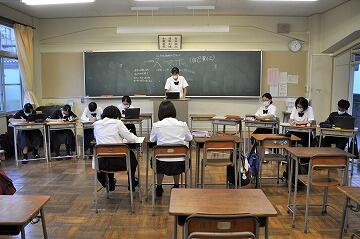

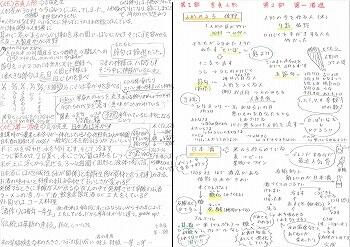

【高1】プログラミングの授業

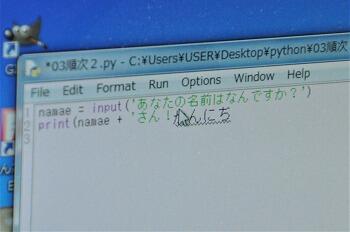

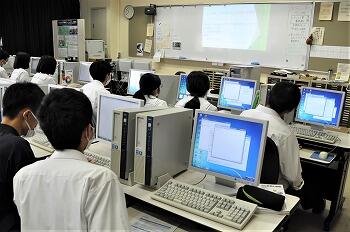

9月28日(火)2限目、高校1年1組の「情報」の授業(石川先生)を見学しました。「プログラミング言語Python(パイソン)を使ったプログラミングの最初の一歩」と題する授業が行われました。

この授業は、栃木県総合教育センターの「新課程情報Ⅰに関する調査研究」の一環として、調査協力をしている石川先生によって行われました。何人かの先生方が授業見学に来ていました。

用意されたパイソンのひな形に文字を入力し、プログラムを実行させます。

少しずつ、複雑な命令(指示)を作っていきます。

いろいろな命令を組み合わせたりして、オリジナルなプログラムを作っていました。

次回は、自分で作ったプログラムを発表する予定です。

来年度からの教科「情報」でのプログラミング教育の導入に向けて、準備が進んでいます。

身近な風景 ~メダカ

9月25日(土)、イオンモール佐野新都市の東側に広がる田園地帯では稲刈りが行われていました。その片隅では、水が止められた用水路に、メダカの姿がありました。

メダカは絶滅危惧種にもなっていますが、このあたりの水田の用水路には、たくさんのメダカが生息しています。

メダカは絶滅危惧種にもなっていますが、このあたりの水田の用水路には、たくさんのメダカが生息しています。

稲刈りをしている周囲には、シラサギが5,6羽集まっています。エサでも探しているのでしょうか。

この頃になると、水田に水を送る用水路の水は、ほとんど干上がっています。ポンプによる給水はありませんので、溜まっていた水は、やがて蒸発してなくなってしまいます。

ここもそんな場所の一つです。用水路の深くなっている場所にかろうじて水が残っていますが、このまま雨が降らなければ、干上がってしまうのは時間の問題でしょう。

そんな水たまりをよく見ると、水面が波立っています。メダカがたくさんいました。(冒頭の写真)

動画:用水路のメダカ(2021.9.25)

この水たまりのメダカはどうなってしまうのでしょうか。水が完全に干上がってしまったら、生きていくことはできません。メダカは絶滅してしまうのでしょうか。

しかし、こうしたことは、おそらく毎年起こっているはずです。完全に水が干上がった場所ではメダカの死滅は避けられないでしょう。それでも、翌年は再びメダカの姿を目にすることができます。

実は、水田の用水路に水があるときはいろいろな場所とつながっています。そこには、冬場でも水が干上がらないコンクリートの水路や用水路に水を引く本流もあり、そこにもメダカが生息しています。翌年、水田の用水路に水を入れる際に、そうした水路で冬を越していたメダカが一緒に流れ込んでくるのではないかと思います。

こうした現象はメダカだけに見られるわけではありません。本校の科学部がかつてカメの行動を研究していた際、田植えが近くなり、水路に水を入れると、不思議とクサガメがたくさん水路に集まってきました。このように季節によって水があったり無くなったり、という特殊な環境には、それに適応した生物の生き方があって、それが毎年、繰り返されています。メダカの場合は、水がなくなると取り残された個体は残念ながら移動することはできないので、死を迎えることになります。

実は、ここでメダカが取り残されていることは、地元の生き物に詳しい草野さんという方から教えていただき、現場を見てきました。心優しい草野さんは、メダカを網で捕獲し、バケツで近くの水が流れている本流に運んで放流されたそうです。

(草野さんが捕獲・救出したメダカの一部)

草野さんが救出したメダカの何匹かは、来年もまた同じ水路に戻ってこれるかもしれません。そうして繋がっていく命があるのもまた事実です。(希少生物の保護などを考える際には、避けては通れない問題です。)

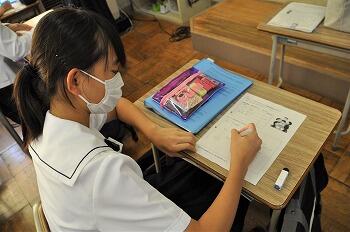

【中3】消費者教育

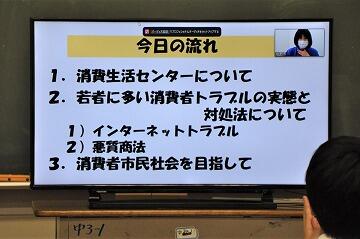

9月24日(金)6限目、中学3年1組の「家庭科」の授業の中で、佐野市消費生活センターによる「若者の消費者トラブルと対処法について」と題する講話が、リモートで行われました。

講師は、佐野市消費生活センターの黛先生と池田先生でした。

若者をめぐる消費者トラブルとしてどんなことがあるのか、そして、その対処法について、多くの資料を使いながら説明していただきました。

こうしたトラブルに巻き込まれないことが第一ですが、もし、巻き込まれた時の対処法を知っておくことは、とても大切なことです。このような機会を設けていただき、ありがとうございます。

【高2】英語プレゼンテーションコンテスト

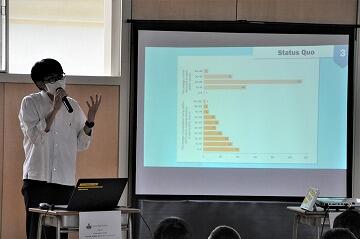

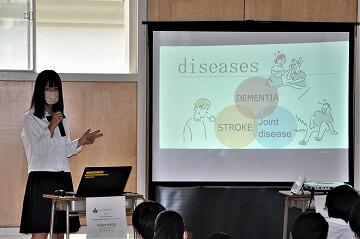

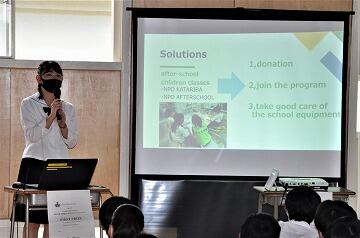

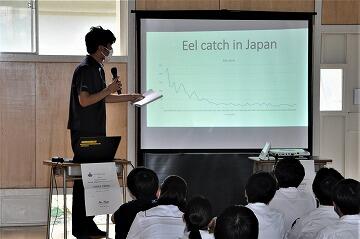

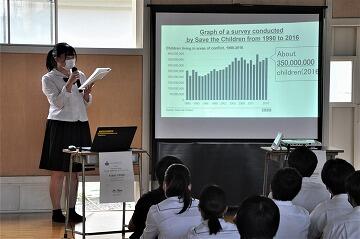

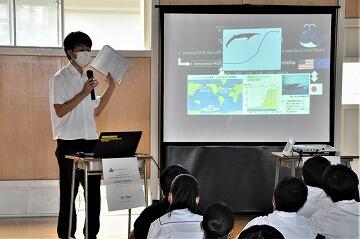

9月24日(金)7限目、武道場で「高2英語プレゼンテーションコンテスト」が開催されました。

本コンテストは、「英語表現」の授業の一環として、SDGsに関するプレゼンを行うことで、社会的課題に関する理解を深め、自らの考えを英語で述べる体験を行い、プレゼンスキルの向上を図ることを目的としています。

すでに、各クラスで全員の発表を行い、クラス代表2名、計8名が選出されています。

司会は、藤田菜摘さんと大森桃羽さん(2年4組)です。

また、審査の集計業務は若田部夢翔君(2年1組)と関塚大翔君(2年3組)が行いました。

①関根圭汰君(2年4組)

②武藤玲矩君(2年2組)

③片柳賀那さん(2年3組)

④内村悠之介君(2年1組)

⑤篠原彩絢さん(2年2組)

⑥横塚功樹君(2年4組)

⑦岸 愛梨さん(2年1組)

⑧山口敏弥君(2年3組)

*以上8名のプレゼンがありました。審査員は、校長、ALT(ダリアン)、大嶋先生、大和先生の4名です。私は、各代表の英語の発表内容については、隣に座っていた大和先生に何を言っているのかを教えてもらいながら審査(各項目ごとに5段階評価)しました。4人の合計点により、以下の通り、1位から3位を決定しました。なお、3位は同点であったため、両者を3位としました。

1位:片柳賀那さん

→・スライドの情報量が適切で、はっきりとわかりやすく示されていた。

・タイトルと発表内容がうまく対応していた。

・トピック自体が興味深かった。

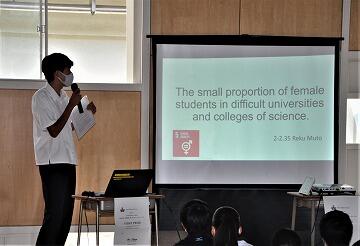

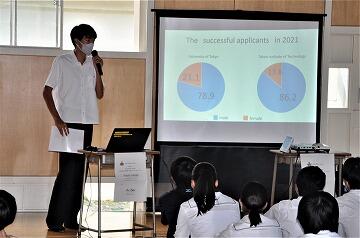

2位:武藤玲矩君

→・理系の大学での女子の入学者が少ないことに対して対策を示すなど、主張

が明確であった。

3位:横塚功樹君

→・クジラという題材が面白い。目の付け所が良かった。

岸 愛梨さん

→・子供の兵士を何とか無くしたいという意欲を感じた。

*代表者の8名とも、それぞれに良いところがありましたが、トータルで以上の4名が入賞となりました。おめでとうございます。

*コロナの影響で、考え方や気持ちが内向きになりがちですが、英語でのプレゼンにチャレンジすることで、前向きな気持ちを奮い立たせてくれたのではないかと思います。とても素晴らしい企画だったと思います。

身近な風景 ~秋分の日

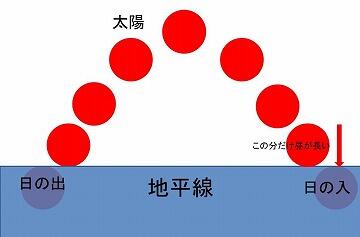

9月23日(祝)、今日は「秋分の日」です。昼と夜の長さがほぼ同じになるとされています。でも、それって本当でしょうか?

宇都宮市の日の出・日の入時刻から、昼と夜の時間を計算してみたら、こんなことがわかりました。

つまり、秋分の日といっても、実際には、昼の時間の方が14分も長いんです。昼と夜の時間の差が最も少ないのは、9月26日でした。これって、おかしくないですか?

宇都宮市の日の出・日の入時刻から、昼と夜の時間を計算してみたら、こんなことがわかりました。

つまり、秋分の日といっても、実際には、昼の時間の方が14分も長いんです。昼と夜の時間の差が最も少ないのは、9月26日でした。これって、おかしくないですか?

確かに、言葉の定義から考えると矛盾していますね。

しかし、その理由は、こんな風に考えることが出来ます。

(青柳作図)

日の出時刻は太陽が地平線から出てくる瞬間、日の入時刻は太陽が地平線に沈み切った瞬間です。仮に、地平線を太陽が出てくる瞬間をスタートとして、ゴールを地平線に到達した瞬間と考えると、昼夜はほぼ等しくなりますが、地平線に隠れるまでに時間がかかりますので、その分、昼が14分ほど長くなる、ということになります。

このように、実際の昼夜の長さの感覚とは、ずれがあることがわかります。つまり、感覚的には、秋分の日でも、まだ昼の方が長い、ということになりますね。

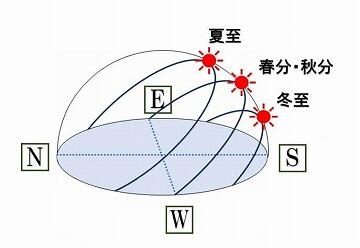

また、春分・秋分では、「太陽は真東から昇り、真西に沈む」という特徴もありました。

(参考)

さらに、厳密には、以下のように定義されています。

「天球上で黄道が赤道と交わる2点を分点と呼ぶが,そのうち,太陽が年周運動によって赤道の北側から南側に横切る点を秋分点という。すなわち,黄道上で黄経180゜の点である。太陽が秋分点を通過する瞬間が秋分であり,秋分を含む日を秋分の日と呼ぶ。」(以上、世界大百科事典「秋分点」より)

→昼と夜の時間が同じになる、というのは、太陽が秋分点を通過する際の地球上の現象ということになります。

身近な風景 ~コスモス

9月23日(祝)、例年だと、ヒガンバナが見ごろを迎えている頃ですが、今年は開花が2週間ほど早かったため、もう枯れかかっています。代わりに、コスモスが存在感を強めています。

いろいろな色や品種があるようです。

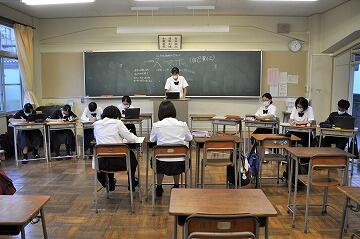

【中学】日本語ディベートの練習試合(中1)

9月22日(水)放課後17時過ぎ、グリーンカーテンで育てている植物名を確認するため、技術担当の粂谷先生を探しに校舎内をふらふらしていたら、選択①教室に生徒が大勢集まっていました。中学1年生同士で、「日本語ディベートの練習試合」をこれから行うそうなので、見学させてもらいました。(中3がジャッジをしています)

今日の論題は以下の通りでした。

(注:あくまでも、ディベートの論題として設定したものです。実際に学校で議論しているわけではありません。)

肯定側、否定側ともに、考えられる根拠を述べたり、それに対する反論などが繰り広げられました。発言している生徒以外も、記録を取ることはもちろんですが、アイディアがあると、付箋にメモを書いて、発言者に渡したりしていました。入学してから約半年で、ここまで自分たちだけでできるようになるんだなあと感心しました。

*日本語ディベートは、全国大会に向けて頑張っていました。応援しています。

【中2】知事盃ゴルフ・ジュニアの部中学女子「第3位」入賞!

9月20日(祝)、那須町の「那須伊王野カントリークラブ」で、第56回栃木県知事盃争奪ゴルフ競技大会ジュニアの部(女子の部(中学生))の決勝が行われ、中学2年1組の二渡行夏(ふたわたり あんな)さんが、見事3位に入賞しました。おめでとうございます。

二渡さんは、今年5月に行われた「県ジュニア中学女子1,2年の部」で優勝しています。今回の「栃木県知事盃争奪ゴルフ競技大会」は、本県では最も伝統があり格式の高い大会です。中学3年生も参加している中、堂々の3位となりました。(ちなみに、1,2位はともに中3です。)

Q1:今回の大会を振り返って、自分のプレーについて、どう思いますか。

→「ショットは良かったですが、グリーンを外した時のアプローチがうまく寄せられませんでした。そのため、ボギーでスコアを落としてしまったことが反省点でした。今後は、グリーン周りを克服したいです。」

Q2:普段はどんな練習をしているのですか?

→「群馬県にあるクラブチームに所属していますが、コロナの影響でクラブチームでの練習は全くできませんでした。そのため、近くのゴルフ練習場の「打ちっぱなし」に連れて行ってもらい練習していました。週2回は先生について教わりました。」

Q3:今回、決勝で戦った人たちとは、普段から面識があったのですか?

→「月に1回、県の強化練習に参加しており、そこで一緒に練習をしている仲間です。それぞれ、どのくらい上手いかはよくわかっていますが、段々と、互角に戦えるようになってきました。」

Q4:次の目標は何ですか?

→「11月に全国大会の関東予選が千葉県であります。そこで、上位20名に入ると全国大会に出場することが出来ます。おそらく、パープレイ72を切るくらいの成績を出さないと厳しいと言われています。(ちなみに、今大会では75でした)ただ、ドライバーやユーティリティのシャフトを変えたら自分に合っていて調子が良くなっています。」(注:私はゴルフをやっていないので、技術的なことはわかりません。)

*とにかく全国で勝負したい、という気持ちが伝わってきました。普段の努力が実を結んでいることがわかりました。11月の全国大会予選(関東大会)に向けて頑張ってください。応援しています。

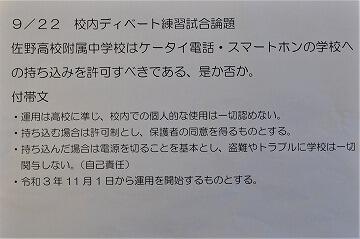

身近な風景 ~グリーンカーテンの花図鑑

9月22日(水)朝7時40分頃、中学2年生の教室前のグリーンカーテンには、いろんな花が咲いていました。

このグリーンカーテンの特徴は、一言でいうと多様性です。教室の中からだと、ほとんど気づかないかもしれませんが、それぞれが個性を発揮しています。

身近な風景 ~中秋の名月

9月21日(火)、今日は「中秋の名月」です。中秋の名月が満月の時期と重なるとは限らないそうで、2013年以来8年ぶりということです。夕方は雲が多く、今日は無理かなと思っていましたが、夜中になってくると雲が消え、月の光が輝きを放っています。とても綺麗です。

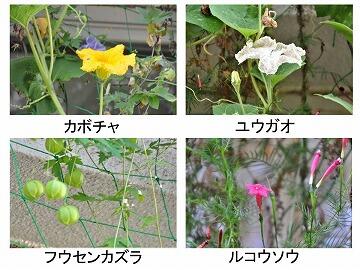

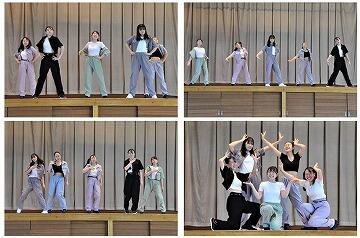

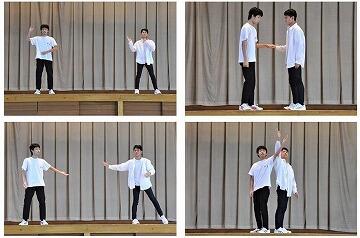

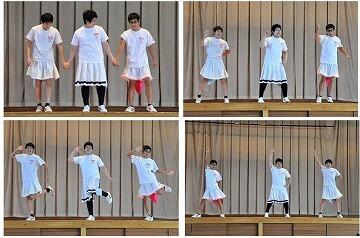

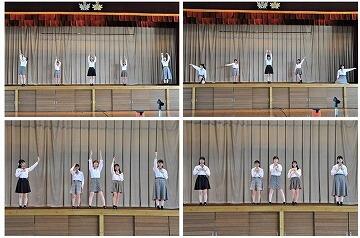

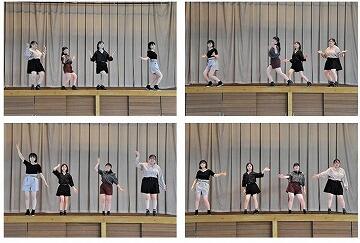

【高2】体育・ダンス選択者の発表会

9月21日(火)7限目、高校2年1,2組の体育の選択授業で、ダンス選択者の発表会がありました。すでに、前半は9月14日(火)に終わっていたそうですが、後半の発表のみ見学しました。

今日は、全部で8チームの発表がありました。発表順に、チーム名と曲目、4シーンを紹介します。

①チーム名「NiZiUni」

曲名「Take a picture」

②チーム名「ゆまちん ブルドッグ」

曲名「Russian Roulette」

③チーム名「他力本願」

曲名「アイボリー」

④チーム名「HASSY」

曲名「DALLA DALLA」

⑤チーム名「寺ですか? はい僧です」

曲名「三原色」

⑥チーム名「ウマ漢プリティダービー」

曲名「うまぴょい伝説」

⑦チーム名「くすの木坂46」

曲名「僕は僕を好きになる」

⑧チーム名「ボアズ」

曲名「ブラックピンク」

*以上でした。皆、気合が入りまくりで、かっこ良かったです。誰も物おじしないで堂々と楽しく踊ってました。すごく良かったと思います。

身近な風景 ~ヒガンバナの開花④

9月19日(日)17時、三毳山の万葉植物園のヒガンバナは、まさに満開でした。

空が青く澄み渡る中、山全体と満開のヒガンバナが池の水面に映り込み、幻想的な風景の中に吸い込まれそうになりました。空に浮かんだ虹色の島と、橋でつながっているような錯覚を覚えました。

空が青く澄み渡る中、山全体と満開のヒガンバナが池の水面に映り込み、幻想的な風景の中に吸い込まれそうになりました。空に浮かんだ虹色の島と、橋でつながっているような錯覚を覚えました。

お天気も最高で、大勢のカメラマンが撮影していました。

<おまけ>

白いヒガンバナの投稿がありました。

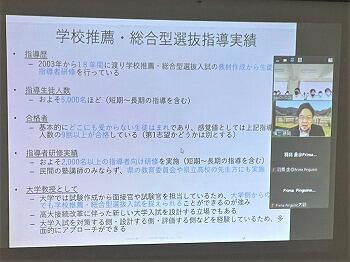

【高3】学校推薦・総合型選抜対策研修

9月17日(金)6,7限目、旭城ホールで、高校3年生の希望者約50名を対象に「学校推薦・総合型選抜対策研修」を実施しました。この研修は、簡単に言うと「どんな志望理由書を書けば、大学に合格できるか」という内容でした。

講師の藤岡慎二先生は、教育を核とした地域活性化・地方創生に関する事業を展開している「株式会社 Prima Pinguino 」の代表取締役で、産業能率大学経営学部教授としても活躍されています。島根県立隠岐島前(おきどうぜん)高等学校など「高校魅力化プロジェクト事業」や「学校推薦・総合型選抜&新大学入試対策事業」にも取り組まれています。→ Prima Penguino ホームページ

学校推薦・総合型選抜指導事業では、2003年から5000名ほどの生徒を指導されており、9割以上の合格実績をあげています。その教材やメソッドは全国の高校や塾・予備校に拡がっています。

今回は、いまやひっぱりだこの藤岡先生に特別にお願いし、本校で学校推薦型選抜や総合型選抜での受験を考えている約50名の生徒を対象に、Zoomでのオンライン講義を実施していただきました。

今日の講義の内容は、

1 大学での学びと学校推薦・総合型選抜

2 志望理由を完成させる7つの観点とは

3 志望理由書の考え方・書き方

の3点です。

藤岡先生は大学教授でもありますので、大学の先生は志望理由書のどこを見ているのか、という視点から、実際に志望校(慶應義塾大学)に合格した生徒が書いた「志望理由書」の見本を読み解き、何が必要で、どう書けばよいかについて、具体的な説明をしてくださいました。

生徒の中には、志望理由書の見本を読み、あまりに独創的なので、これは悪い見本かと思った者もいたようでした。藤岡先生の講義を受け、そもそも、志望理由書は、誰に何を伝えなければならないのかを再認識し、自分が作成している志望理由書に何が足りないかを思い知らされたのではないかと思います。また、コロナ以前とWithコロナ時代では、学校推薦・総合型選抜への向き合い方(大学が何を知りたいか)が変わってきていることや、志望理由書の冒頭の30秒(5,6行)で合否がほぼほぼ決まる?といった驚愕の事実も教えていただきました。

何人かに感想を聞いてみると、「難しい内容もあったが、講義を受けることが出来てよかった。まだ時間があるので志望理由書を書き直したい。とても参考になった。」といった内容でした。

藤岡先生ありがとうございました。今後ともご指導よろしくお願いいたします。

【高校】女子テニス部、県大会出場!

女子テニス部は、南部支部予選を勝ち上がり、9月25日(土)、26日(日)に行われる県大会に出場します。

出場するのは、ダブルスで笹村色織さん、中塚麻耶さんのペア、そして、シングルスの木塚春華さんの3名です。

9月17日(金)の17時頃、練習中の部員から、県大会に向けた意気込みなどを語ってもらいました。

まずは、ダブルスの「笹村・中塚」組です。

→「私たちは、中学生のテニス部の時から組んでいるペアで、お互いに気心が知れたところが強みだと思います。去年は試合ができませんでしたが、南部支部予選会では、調子が良く、これはいける、と思いました。県大会は初めての出場ですが、中学校での試合経験を活かして頑張ります。まずは、初戦突破です。」

次に、シングルスの木塚さんです。

→「私も県大会出場は初めてなので、少し緊張していますが、とりあえず1勝したいと思います。」

*3名とも、控えめに初戦突破を目標に上げてくれましたが、遠慮せずに頑張ってください。応援しています。

*また、中3の早期入部で、角田優衣さん、角田優妃さん、長竹優果さんが参加していました。中高一貫のメリットを活かして、頑張ってください。

まずは、ダブルスの「笹村・中塚」組です。

→「私たちは、中学生のテニス部の時から組んでいるペアで、お互いに気心が知れたところが強みだと思います。去年は試合ができませんでしたが、南部支部予選会では、調子が良く、これはいける、と思いました。県大会は初めての出場ですが、中学校での試合経験を活かして頑張ります。まずは、初戦突破です。」

次に、シングルスの木塚さんです。

→「私も県大会出場は初めてなので、少し緊張していますが、とりあえず1勝したいと思います。」

*3名とも、控えめに初戦突破を目標に上げてくれましたが、遠慮せずに頑張ってください。応援しています。

*また、中3の早期入部で、角田優衣さん、角田優妃さん、長竹優果さんが参加していました。中高一貫のメリットを活かして、頑張ってください。

【高校】男子テニス部、県大会出場!

男子テニス部は、南部支部予選を勝ち上がり、9月25日(土)、26日(日)に行われる県大会に出場します。

出場するのは、ダブルスで小林瑛大君、田中誠人君のペア、高山湧斗君、高橋亮介君のペア、そして、シングルスの北條晴己君の5名です。

9月17日(金)の17時頃、練習中の部員から、県大会に向けた意気込みなどを語ってもらいました。

まず、「小林・田中」組です。

→「南部支部予選では、勝負所で絶対に引かなかったことが、勝てた要因でした。精神的にも成長したことを感じました。県大会では、2回勝ってベスト16を目指します!」

次に、「高山・高橋」組です。

→「南部支部予選では、最初は調子が上がらず、0-3で負けていましたが、そこから一気に巻き返して、6-3で勝利することができました。以前の自分たちだったら、途中であきらめていたかも知れませんが、不思議と負ける気がしませんでした。自分たちの力を出せば勝てる、そう信じて戦うことができました。県大会でも、あきらめずに戦い抜きます。」

最後に、シングルスの北條君です。

→「前回の大会に比べて、南部支部予選では、最後まであきらめず、粘り抜くことができたことで、自分の成長を感じました。県大会でも、粘り抜くテニスで、ベスト16を狙います。見ていてください!」

*力強い熱い言葉を聞かせてもらいました。県大会でも頑張ってください。応援しています。

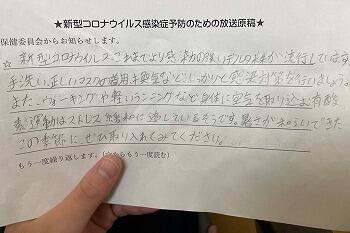

【中学】保健委員会のお昼の放送

9月16日(木)昼食時、中学校の保健委員会から、1年2組の岸魁晟君が生徒への呼びかけを行いました。自分で考えた文章を堂々と話していました。感染症対策やストレス解消に向けた気持ちが伝わってきました。

【中高】旭城祭実行委員会反省会

9月16日(木)放課後、中高の旭城祭実行委員会による「旭城祭反省会」が行われました。それぞれの係から、良かった点や改善すべき点などが報告されました。

この旭城祭にかけてきたそれぞれの思いが、熱い言葉となり、みんなの心の中で共鳴していました。中学生も高校生といっしょにやれたことが、素晴らしい体験になったようです。このような反省が引き継がれ、翌年の旭城祭は、さらに素晴らしいものになっていくことでしょう。若い力、若者の素晴らしさを感じました。

最後に、実行委員長の長竹君が中央に立ち、「三三七拍子」で締めくくりました。

また、実行委員会を引っ張ってきた長竹委員長にも惜しみない拍手が送られました。

皆さん、お疲れさまでした。そして、ありがとう!

身近な風景 ~ヒガンバナの開花③

9月16日(木)今日は、校庭のヒガンバナがほぼ満開でした。一番の見頃かも知れません。

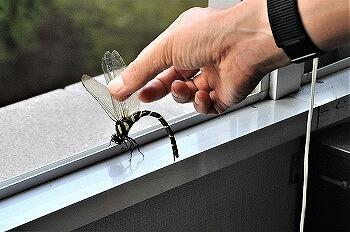

身近な風景 ~オニヤンマ

9月15日(水)8時30分頃、高校の保健室にオニヤンマが入ってきました。中條先生が捕まえて、校長室に持ってきてくれました。

どうやって捕まえたのかは聞きそびれましたが、とても元気な個体でした。

顔面をじっくり見ると、まさに「仮面ライダー」ですね。捕獲者として、空中を飛び回る姿には、美しさを感じます。

この時期、学校の校舎内に時々入ってくることがありますが、よく捕まえました。さすがです。窓の外に向かって離すと、あっという間に飛び立ってしまいました。

【中高】いじめ・教育相談アンケート結果

8月27日に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果を公表します。

R3.8.27 いじめ・教育相談アンケート集計結果(高校).pdf

R3.8.27 いじめ・教育相談アンケート集計結果(中学).pdf

R3.8.27 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

なお、生徒が回答したアンケートについては、担任、生徒指導部長、教頭、校長が全て目を通し、内容によっては本人から直接話を聞いたり、アドバイスしたりしています。

R3.8.27 いじめ・教育相談アンケート集計結果(高校).pdf

R3.8.27 いじめ・教育相談アンケート集計結果(中学).pdf

R3.8.27 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

なお、生徒が回答したアンケートについては、担任、生徒指導部長、教頭、校長が全て目を通し、内容によっては本人から直接話を聞いたり、アドバイスしたりしています。

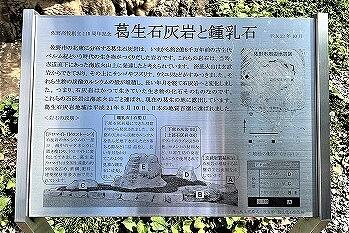

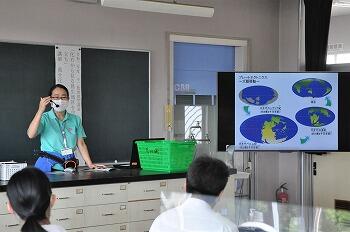

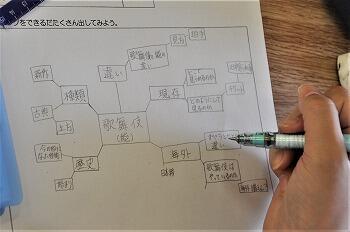

【中3】数理探究「佐野の地層と成り立ち」

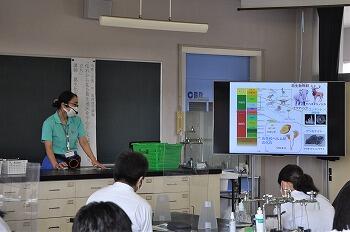

9月15日(水)1・2限目、中学3年2組の数理探究は「佐野市葛生化石館」学芸員の奥村よほ子先生による「佐野の地層と成り立ち」と題する特別授業がありました。

まずは、「佐野周辺の地質」についての説明から始まりました。

石灰石は、世界ではどのように利用されているのでしょうか?

佐高の前庭には。石灰石の標本があります。今から10年前、「創立110周年記念モニュメント」として作成されました。

このモニュメントには、葛生から産出するすべての石灰岩が含まれています。

モニュメントの案内プレートは、奥村先生に監修していただきました。

こうした石灰岩は、もともとは海に棲んでいた炭酸カルシウムでできた殻を持つ海生生物の遺骸が集まってつくられたものです。葛生の石灰岩は、今から約2億6000年前に、熱帯地域の海で生息したフズリナやウミユリなどの生き物によって作られました。プレートテクトニクスによって、はるばる佐野にたどり着きました。

佐野市で発見された化石たちのお話もありました。

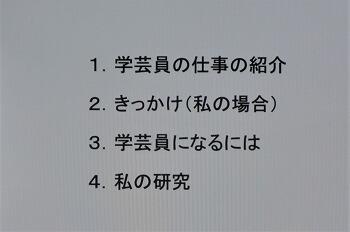

最後に、学芸員というお仕事について、説明してくださいました。

現在の奥村先生の御研究についてです。

最後は、佐野で産出する化石の観察を行いました。フズリナとウミユリの化石を用意してくださいました。

講話の最後に、質問コーナーがありました。

クラス代表からのお礼の言葉です。ありがとうございました。

使ったルーペなどはアルコール消毒をして返していました。

終了後も奥村先生への質問や化石の勉強をするにはどうしたらよいか、など興味深いお話がありました。

以上、今日のご講話を振り返ってみました。とてもためになった時間でした。

本当にありがとうございました。

明日は、3年1組と3組で、特別授業を行う予定です。

【中学】速報「科学の甲子園ジュニア」全国大会出場決定!

令和3(2021)年度、第9回「科学の甲子園ジュニア」栃木県大会で、「佐野高等学校附属中学校A」チームが、総合成績で第1位となりました。

その結果、令和3年12月3日(金)~5日(日)に行われる全国大会(兵庫県にて開催)への出場が決定しました。本校始まって以来の快挙です。おめでとうございます。

その結果、令和3年12月3日(金)~5日(日)に行われる全国大会(兵庫県にて開催)への出場が決定しました。本校始まって以来の快挙です。おめでとうございます。

「科学の甲子園ジュニア」栃木県大会は、8月28日(土)、県内3会場で実施され、20チームが参加しました。今年度は、コロナの影響で、急遽、実技競技がなくなり、筆記競技だけの勝負となりました。本校からは、AチームとBチームの2チームが参加しました。

9月14日、成績が公表され、Aチームは全国大会に出場できることとなりました。

全国大会での健闘を祈っています。2チームともよく頑張りました。

「佐野高等学校附属中学校A」:総合1位(筆記競技178点/300点、平均132.1点)

「佐野高等学校附属中学校B」:総合9位(筆記試験144点/300点、平均132、1点)

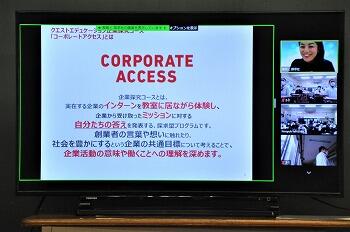

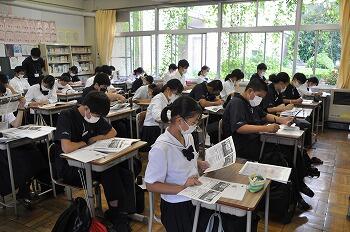

【中2】企業へのオンライン・インターンシップ

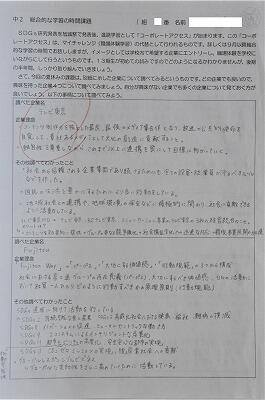

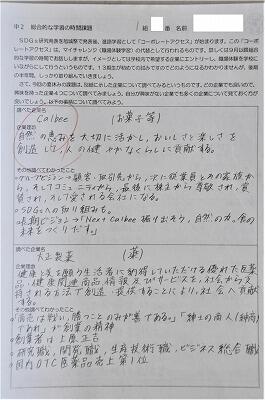

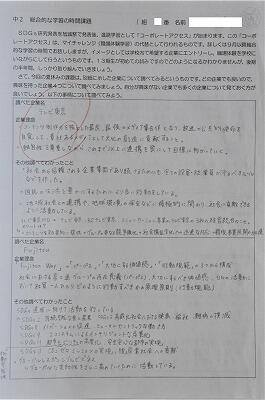

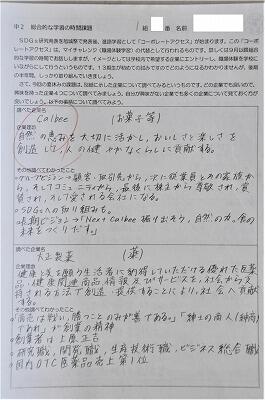

9月14日(火)6・7限目、中学2年生の総合の時間に「CORPORATE ACCESS(コーポレート アクセス)」と称する「企業へのオンライン・インターンシップ」プログラムに取り組みました。

例年だと、中学2年生では、2学期中に「マイチャレンジ(職場体験)」を実施していますが、今年度は新型コロナの影響で実施することが出来ません。

そこで、教育と探究社が開発した「探究学習プログラム」の一つである企業探究コース「コーポレートアクセス」を導入し、オンライン・インターンシップ(職場体験)を実施することにしました。

このプログラムは、今年度、全国37都道府県265校、4万5,000人の中高生が受講していますが、栃木県では本校が初めての導入です。→ クエストエヂュケーション

本プログラムには、以下の4つのステップがあります。

1 活動の準備(本時)

→生徒は教室で、各企業のインターン募集動画をみます。動画では各企業の社員が、自社の事業内容や企業理念、文化や魅力について語り、自社へのエントリーを呼びかけます。生徒は自らが志望する企業を決め、企業ごとに4~6人程度でチームを編成。リーダーやチーム名、目標を決めて共に課題に取り組むチームが形成されます。

2 会社の仕事をする

→自らのインターンする企業がどのような活動をしているのかリサーチをしたり、アンケート調査を行います。生徒たちはチームで話し合い、毎日通うコンビニで企業の商品を見つけたり、自分たちの足と目を使って情報を得ていきます。

3 ミッションに取り組む

3 ミッションに取り組む

→企業からのミッションを受けとり、チームで取り組みます。ミッションは例えば大和ハウスの場合、「人が生きる原点を支える新商品」を提案すること。これは、同社の企業理念「共に創る。共に生きる。」を反映したもの、まさに社員が本気で取り組むような内容です。生徒たちは意見を出し合って、具体的な案に落としこみ、企画をまとめあげていきます。

4 プレゼンテーションをする

4 プレゼンテーションをする

→自分たちのオリジナルの企画を、どのように提案したら最も効果的に人に伝わるか、構成や演出を考えます。各教室で発表会を行い、生徒同士で審査し振り返ります。

今日は、まず、企業(12社)のインターン募集動画を見て、自分がどの企業にインターンするかを決めました。各動画は2分程度の長さです。

生徒は、事前に家庭で、12の企業から興味のいある企業を4つ選んで、インターネットで調べてきており、それに加えて、インターン募集動画を見て、自分がインターンする企業を決めました。

石塚先生がコーディネーター役で、Zoomで各クラスに作業の指示をしていました。

今日は、まず、企業(12社)のインターン募集動画を見て、自分がどの企業にインターンするかを決めました。各動画は2分程度の長さです。

生徒は、事前に家庭で、12の企業から興味のいある企業を4つ選んで、インターネットで調べてきており、それに加えて、インターン募集動画を見て、自分がインターンする企業を決めました。

石塚先生がコーディネーター役で、Zoomで各クラスに作業の指示をしていました。

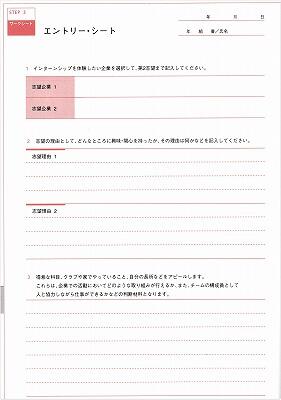

生徒は、エントリーシートに、インターンシップを体験したい企業を第2希望まで記入します。また、志望の理由や自己アピールを記入します。

この結果をもとに、来週の総合の時間では、同じ企業を志望する者同士で、4~6名程度のグループが発表されます。クラス横断でグループを作ります。12の企業、どれも魅力的ですが、来週は一つに絞り込んだ企業について、オンラインでインターンシップに参加し、会社の仕事を体験していきます。

とても面白そうなプロジェクトですね。来週も楽しみにしています。

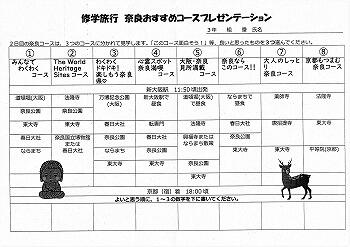

【中3】修学旅行 奈良おすすめコースプレゼン大会

9月14日(火)6・7限目、旭城ホールで、中学3年生は「奈良おすすめコースプレゼンテーション」を行いました。

中学3年生の修学旅行(広島・京都・奈良方面、3泊4日)の2日目の奈良コースは、3つのコースに分かれて見学します。そのため、各クラスから選ばれた6グループの発表が見て、良いと思う順に数字を入れ、見学するコースを選びます。

それぞれに思い入れやこだわりがありました。どれも甲乙つけがたい感じがしました。

最後に、中3の担任団からもプレゼンがありました。

星野先生のプレゼンです。「大人のしっとり奈良コース」というタイトルで、薬師寺、唐招提寺、東大寺について、紹介していました。

次は柾木先生です。タイトルは「京都もつまむ奈良コース」で、法隆寺、東大寺、平等院の3つを紹介していました。

先生方のプレゼンも含めて、明日、投票となっているようです。果たして、どの班のプレゼンが一番、皆さんの心をつかんだでしょうか。楽しみです。

身近な風景 ~ヒガンバナの開花②

9月13日(月)、佐野高校の前庭でもヒガンバナの開花が始まっていました。

やはり、今年の開花はどこも早いですね。

やはり、今年の開花はどこも早いですね。

昨日、田んぼの土手に咲いていた花の色の方が、赤い色が濃かったような気がします。

身近な風景 ~ヒガンバナの開花①

9月12日(日)佐野市富士町の田んぼでは、ヒガンバナが開花していました。ちょうど1週間前には、地面から茎が伸びているのに気が付きました。今年は出足が早いような気がします。

【高校】新人テニス大会南部支部予選

9月11日(土)、栃木市運動公園で、「令和3年度栃木県高校新人テニス大会南部支部予選」のシングルスの試合が行われました。清原球場での野球の試合終了後、栃木市運動公園のテニスコートに向かいました。試合は大詰めで、各ヤマの決勝戦が行われており、応援に力が入っていました。

部長の田中君(写真の一番手前)は、

「今まで長時間の練習ができなかったため、長い試合になるときつかったです。しかし、皆、この試合のために頑張ってきました。いい結果が残せなかった人も、次につながるいい経験になりました。」と語ってくれました。

15日(水)には、足利市運動公園で、ダブルスの試合があるそうです。

そこでも、全力で頑張ってきてください。応援しています。

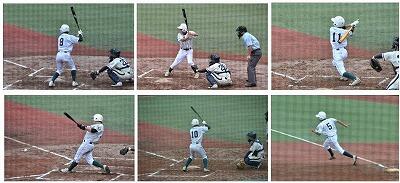

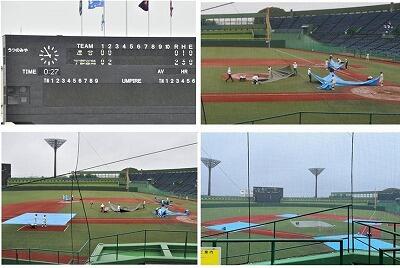

【高校】秋季高校野球大会

9月11日(土)「第74回秋季栃木県高等学校野球大会」が開幕し、本校の野球部は、清原球場の第一試合に出場しました。今大会は、佐野・佐野東・小山北桜の連合チームで参加しました。1回戦の対戦相手は、強豪の宇都宮商業です。

小雨が降る中、8:30から試合が開始されました。

現在、部活動は他校との練習は認められていませんので、連合チームは、先月の交流戦以来、ぶっつけ本番での対戦でした。

1回表裏、順調な滑り出しをしました。2回には1アウト2,3塁の好機もありましたが、あと1本が出ず、無得点。その裏、連打で2点取られましたが、ここまで、ほぼ互角の戦いぶりでした。先発ピッチャーの古橋君の投球にも力が入っています。

連合チームには、先発メンバーとして、古橋君(ピッチャー)、若田部君(センター)、大門君(サード)、三品君(ショート)が出場し、控えには、猿橋君、小林君、田中君、松本君、郷君が入っています。

宇都宮商業のピッチャーにも食らいついていました。

ところが、2回が終わった時点で、雨足が強くなったため、一時中断となりました。

時刻は8時55分、開始から27分後でした。雨雲が通過するのを待って再開するようです。

雨雲はなかなか切れません。雨雲レーダーでは、40分くらいすると雨雲から抜け出られる予報でしたが、次から次へと、雨雲が湧いてくるようでした。

そして、中断から約2時間が経過し、やっと晴れ間が見え始めました。

大会のスタッフや生徒などが、シートをかたずけ、スポンジのようなもので、たまった水を吸い取り、乾いた土を入れてグランドを整備していました。とても手間がかかる作業を整然と、手際よくやられていて、見ていて感心しました。そして、試合が再開されたのは11時13分。中断から2時間18分が経っていました。

試合再開後、宇都宮商業に3回(1点)、5回(4点)、6回(2点)、計9点をとられたため、0-9で、7回コールドとなりました。試合終了は12時32分でした。

随所にいいプレーが見られましたが、あと1本が出なかったり、チーム練習が全くできなかったので、守備には課題が見られたようです。しかし、それ以上に、大好きな野球をやれている喜びが、はつらつとしたプレーから伝わってきました。応援にきてくれていた保護者の皆様も、プレーの再開を心待ちにしており、2時間もたったんだなと後から気づいたほどで、不思議と苦にならず、何となく楽しい時間でした。

選手の皆さん、本当にご苦労様でした。

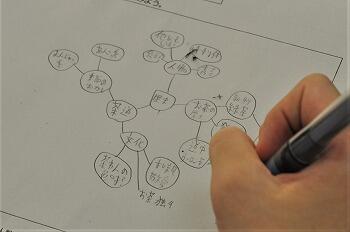

【中2】学んだ伝統文化を海外に発信しよう(CTP)

9月10日(金)、中学2年生の2学期のCTPの授業は、「学んだ伝統文化を海外に発信しよう」という取り組みが行われます。

このプロジェクトは、次のように進んでいきます。

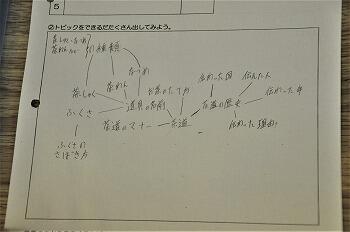

①今までの総合の時間で学んできたことから、テーマをピックアップしよう。

→茶道、華道、筝、藍染め、歌舞伎(能)など

②同じことに興味を持っている者で組んだグループで、プレゼンの構想を考える。(本時)

③必要なアンケートを検討し、forms というソフトを使って、アンケートを作成する。

④アンケートの実施、集計

⑤集計したアンケートをもとにグラフを作成

⑥パワーポイントとその発表原稿(英語)の作成

⑦学年発表会(2月頃実施)

*最終的には、英語を使ってプレゼンする、という壮大なプロジェクトです。

また、アンケートやグラフ化などのスキルを身に付けることは、中3のシンカゼミにもつながっていきますね。

今日は、まず、一人一人が、興味を持ったテーマからイメージされることを自由にマッピングしていました。マッピングは、これまで何度も取り組んでいるので、なにも言わなくても、生徒は黙々と作業を進めていました。かなり手慣れていました。

*皆さん、素晴らしいやる気をみせてくれました。これからの活動に目が離せませんね。楽しみにしています。

【高校】旭城祭を終えて

9月10日(金)昼休み、生徒会長の猪瀬君と旭城祭実行委員長の長竹君が、校長室に着てくれましたので、今の気持ちなどを聞いてみました。

Q1:旭城祭が終わって6日経ちました。今の気持ちは?

→猪瀬君「『やっと一息ついた』という気持ちと『終わってしまって寂しい』という気持ちが両方あります」

→長竹君「やり切った感が大きいです。また、旭城祭から6日経っているので、『絶対に旭城祭からクラスターを出さない』というミッションは達成できたのではないかと思っています。できることは全てやりました。」

Q2:旭城祭で一番印象に残っていることは?

→猪瀬君「やはり花火の打ち上げです。いろいろな人から、『凄く良かった』、『ありがとう』と言われました。また、普段はあまり話をしていなかった人からも、『花火、本当に良かったよ』という声をかけられました。みんなに楽しんでもらえたのが一番です。」

→長竹君「花火はもちろんですが、一番力を入れていたのが感染防止対策です。食事の際は対面にならず、話をしないことや、常に換気をするように対策を立てました。それをみんなが協力してくれたことが嬉しかったです。」

Q3:旭城祭を成功させたことで、自分の中で変わったこと、成長したと感じることはありますか。

→猪瀬君「旭城祭では、予想される動きなどをシミュレーションしたり、先を見越した行動を心がけてきました。そうしたことができるようになったのかなと思います。」

→長竹君「一緒に仕事をしている仲間との意思疎通ができたことです。社会に出れば、いやおうなく必要とされるので、高校生で経験できたことは大きかったです。」

*お疲れ様でした。特に2人とは、一緒に各町会長さんの所に挨拶に行ったり、佐野市役所に行ったりしましたので、頑張っている姿を間近に見てきました。本当に良くやっていました。今度は、それぞれの進路実現を目指して頑張ってください。応援しています。

*お疲れ様でした。特に2人とは、一緒に各町会長さんの所に挨拶に行ったり、佐野市役所に行ったりしましたので、頑張っている姿を間近に見てきました。本当に良くやっていました。今度は、それぞれの進路実現を目指して頑張ってください。応援しています。

佐野市の広報車でのアナウンス

9月9日(木)、佐野市の広報車でのアナウンスを佐野市役所で録音しました。

先日紹介した防災無線のアナウンスと同様に、栗原先生(英語)、富永先生(スペイン語)が担当しました。広報車のアナウンスが聞こえましたら、耳を傾けてみてください。

市役所から、録音時の写真が提供されましたので、紹介します。(左から、富永先生、栗原先生)

先日紹介した防災無線のアナウンスと同様に、栗原先生(英語)、富永先生(スペイン語)が担当しました。広報車のアナウンスが聞こえましたら、耳を傾けてみてください。

市役所から、録音時の写真が提供されましたので、紹介します。(左から、富永先生、栗原先生)

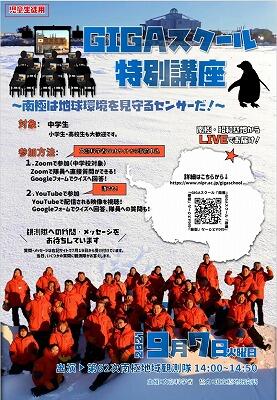

【中2】GIGAスクール特別講座~南極から生中継

9月7日(火)14:00~14:50、中学2年生は、~南極は地球環境を見守るセンサーだ!~と題するGIGAスクール特別講座(Youtubeでライブ配信)を受講しました。

この講座は、文部科学省主催、国立極地研究所の協力の下、南極の昭和基地から生中継で行われました。

内容は、昭和基地からの中継で、

〇南極の環境の紹介

→観測用ラジオゾンデ放球(実演)、大気の清浄さや極寒に関する実験等(クイズ)

〇昭和基地での気象観測と地球環境との関わり

→オゾン観測の原理、オゾンホールの発見、経年変化の説明(クイズ)

〇質問コーナー

などでした。

<生徒の感想>

「南極には、日本の1000分の1しか空気中のほこりがなく、空気がきれいなため、息を吐いても白くならないことや、お湯を空気中に投げ上げると、花火のように水が細かい粒になって飛んで行ってしまうことなど、興味深い実験を見ることができました。」

「南極での観測が、地球環境の変化を知るモニター的な役割を果たしていることがよくわかりました。」

「隊員31名のうち、男性26名に対して女性が5名しかなく、女性が少ないことに驚きました。隊員になるためには特に資格が必要なわけでなく、健康であることが条件ということなので、私も昭和基地で観測がしたいです。」

「私は小さい時に南極には人が住んでいると聞いていましたが、なぜ、そこに住んでいるのか不思議に思っていました。今回の講話で、南極にはたくさんの国の基地があり、それぞれが気象について調査していることを知りました。それが、地球環境を守るために役立っていることを知り、隊員の皆さんには感謝の気持ちで一杯です。」

【中1】伝統文化人に聞く

9月7日(火)5限~7限、地元佐野市で伝統文化に携わっている講師をお招きし、「伝統文化人に聞く」を開催しました。本来は、生徒がそれぞれの仕事場を訪問して、お話を伺いますが、緊急事態宣言下であるため、感染防止対策を徹底させた上で、来校していただきました。

若林鋳造所(天明鋳物) 若林秀真様

若林鋳造所(天明鋳物) 若林秀真様

講師は以下の3名にお願いしました。

吉貞(人形店) 吉田哲也様

若林鋳造所(天明鋳物) 若林秀真様

第一酒造(酒造) 島田嘉紀様

吉貞(人形店) 吉田哲也様

若林鋳造所(天明鋳物) 若林秀真様

第一酒造(酒造) 島田嘉紀様

生徒はメモをとりながら熱心に聞いています。

最後は、質問コーナーがありました。

<生徒の感想より>

◎吉貞人形店 吉田哲也様

「佐野は昔は『人形の町』と言われており、30社くらい人形店があったが、今は4社になってしまったとお聞きし、驚きました。伝統文化を受け継ぐ人達が減っていることを感じました。日本の伝統文化を次世代に受け継いでいくためには、やはりみんなが伝統文化について知ることが大切だと思いました。」

「節句をユネスコ文化遺産に登録しようとしていることを知りました。また、ひな人形は赤ちゃんがさわることで人形が身代わりとなり、それを箱にしまうことで、1年分の災難をしまう、という意味が込められていることをしりました。」

◎若林鋳造所(天明鋳物) 若林秀真様

「今まで、鋳物というのが何なのか知りませんでした。今回の学習で鋳物とは何か、鋳物の素晴らしさを知ることができました。何より驚いたのは、佐野市の鋳物師達が全国の代表的な鐘などの製作に関わっていたということです。織田信長や豊臣秀吉にも気に入られたと知り、鋳物は佐野が誇れる素晴らしい伝統文化だとわかりました。」

◎第一酒造(酒造) 島田嘉紀様

「日本酒には地域性と季節があり、水や季節によって、味が変わってくることを知りました。また、お酒の材料であるお米は、毎年できが違うため、全く同じ酒は造れない。酒作りは毎年1年生、という言葉が印象に残りました。伝統文化といっても、絶えず進化しており、さらにおいしいお酒を作ることによって、伝統が守られていることがわかりました。」

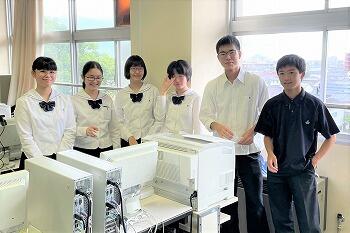

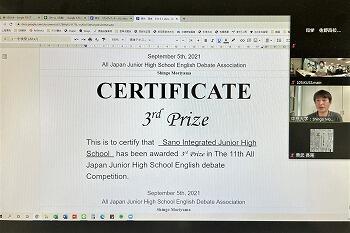

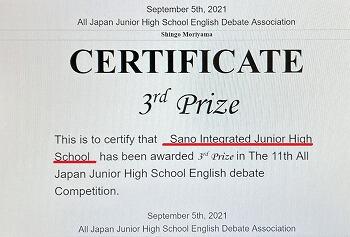

【中学】全国中学生英語ディベート大会 4位入賞(修正版)

9月5日(日)9時~17時にかけて、「第11回全国中学生英語ディベート大会」が行われました。昨年度からオンラインでの開催となり、今年度は全国から30校が参加し、熱戦が繰り広げられました。本校からは、SGクラブの「中学英語ディベート」チーム6名が参加し、3勝1分で見事4位に入賞する大快挙を成し遂げました。

(*昨日は、全国3位とお知らせしましたが、本日、事務局から、集計のミスがあったため、総合順位が変更になったという連絡がありました。正しくは4位入賞ということですので修正します。なお、参考までに、実際の点数を、この記事の最後に付記しましたので、ご確認ください。)

左から、山﨑君、兵藤君、小林さん、吉田さん、小貫さん、戸室さん(全員、中3です)

(*昨日は、全国3位とお知らせしましたが、本日、事務局から、集計のミスがあったため、総合順位が変更になったという連絡がありました。正しくは4位入賞ということですので修正します。なお、参考までに、実際の点数を、この記事の最後に付記しましたので、ご確認ください。)

左から、山﨑君、兵藤君、小林さん、吉田さん、小貫さん、戸室さん(全員、中3です)

これまでは名古屋で開催されていたため、参加できない学校も多かったのですが、昨年度よりオンラインによる試合となったため、中学校から英語ディベートに取り組んでいる全国の強豪校がこぞって参加しており、大会のレベルは格段に上がりました。

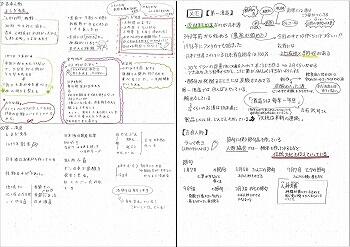

試合は、本校のパソコン室でヘッドセットをつけて行いました。

今回の論題は、「日本は中学校と高等学校の部活動制度を廃止すべきである。是か非か」(Japanese junior high, and high schools should withdraw from school club activities.) です。

試合は、各校とも4回行われ、そこで獲得した得点で順位が決まり、予選1位と2位の学校で決勝戦が行われます。本校の対戦校と勝敗は以下の通りです。なお、各試合は6人のうち4人で出場しており、試合ごとに出場メンバーは変わっています。

1試合目:広尾学園中学校 →引き分け

2試合目:三重大学附属中学校&岐阜聖徳学園大学附属中学校混合チーム →勝利

3試合目:広島学院中学校 →勝利

4試合目:ぐんま国際アカデミー中等部 →勝利

ジャッジから4試合目の勝利が伝えられると、うれし泣きでした。

その後、予選1位と2位の学校が発表され、さいたま市立浦和中学校と神戸大学附属中等教育学校との間で決勝戦が行われ、ジャッジから、さいたま浦和中学校の優勝が伝えられました。

最後に、表彰式が行われました。この時点では、もう今日の大会は終わったね感が漂っており、附属中の順位は週明けにわかるかな、頑張ったからこれまでの最高の6位入賞くらいになれるんじゃないかな(栗原先生談)、という雰囲気の中で審査結果の発表を聞いていました。

ところが、最後に「大どんでん返し」がまっていました。

1位と2位の表彰が終わり、3位の表彰状がスクロールされてきました。

そこには、間違いなく Sano の文字が見えました。

今回のメンバーは、1学期中に栗原先生からの募集に応えて名乗りを上げた6名です。自分たちからやってみたいと立ち上がった6名です。それぞれの部活動が終わってから本格的な練習が始まり、夏休み中の平日は毎日登校して、練習を続けてきました。「よく頑張った!」と栗原先生も感激していました。

<6名のメンバーの感想>です。(4試合目が終わった時点で聞きました)

戸室葵さん「初めてのディベートの試合でしたが、第3試合と第4試合に出場し、勝つことが出来て良かったです。」

吉田華菜さん「みんながそれぞれ役割を持って支え合って勝つことが出来ました。うれしさをみんなで分かち合うことが出来ました。」

小貫椰生さん「6人で1か月前から本格的に練習しました。短い時間でしたが、この6人でやれて本当によかったです。不安でしたがみんなに支えてもらったので、本番では緊張せずに自分の力を出すことが出来ました。」

小林美葵さん「嬉しいです。特に、4試合目で対戦した学校は、日本語ディベートでも対戦し、勝つことが出来ませんでしたが、今回、勝てたことはとても嬉しいです。」

山﨑厘太朗君「ディベートはCTPでやったくらいで本格的にやったのは初めてでした。約1か月間、みっちりやってみて、自分の英語力が上がったことがはっきりわかりました。やってよかったです。」

兵藤崇人君「全国の人たちと戦うことが出来て楽しかったです。やっていて、心が通じ合える感じがしました。オンラインでなく、会って仲良くなりたかったです。」

<3位入賞が決まった感想>

「今回は、全国のレベルの高さを感じていましたが、それに食い込んで3位というのは大きな自信になりました。」

「全国3位となりましたが、やはり、一番は、ディベートそのものを楽しめたことです。自分がアタックし、相手がディフェンス、お互いに論をぶつけ合い、よりよいディベートになっていくことが感じられた時、ディベートって楽しいなと感じました。」

「全国で3位という結果には、嬉しさと驚き、感動そして涙、いろいろでした。このような体験ができたことを栗原先生とみんな、家族にも感謝しています。」

「日本語ディベートと英語ディベートの論題が同じだったので、日本語ディベートの仲間たちからもいろいろなアイディアをたくさんもらえたのも大きかったです。ありがとうございました。」

「栗原先生には、夏休み中にも関わらず、毎日、熱心に教えていただき、ありがとうございました。」

*昨日は旭城祭だったにもかかわらず、朝早くから、夕方までよく頑張りました。これまで、人知れず集中して取り組んでいたことが、成果として表れたことは、本当に素晴らしいと思います。参加した強豪30校の中で、これだけの結果が残せたのは、皆さんが本当に力を付けてきた証だと思います。

佐附中の歴史の中で、また一つ大きな金字塔が打ち立てられました。お疲れさまでした。

<付記>

総合順位の変更は、本部での集計表読み取りの際の人為的なミスということで、事務局からは、多大なご迷惑をおかけし、申し訳ありません、というお話がありました。

実際の集計表は以下の通りです。

(30校中、上位10校の成績)

これを見る限り、渋谷教育学園渋谷中学校が、本校より僅か0.02点上回っていますので、確かに順位は、湘南白百合学園中学校と同率の4位ということになります。

このため、入賞を4位までにすることとし、本校は4位入賞ということで確定しました。

しかし、4位といっても、1位から4位までの粗点は、ほぼ1点差以内と極めて僅差であり、6位以下は100点以上差があることを考えると、今回の大会では、本校はほぼトップランクの成績であったと総括することができると思います。たとえ4位となっても、堂々たる結果であることは変わりありません。(同窓会から、校庭に横断幕を掲示してくれることになりました。)以上、補足させていただきました。

【中高】旭城祭の準備完了!

明日の旭城祭(校内公開)に向けて、各クラス、団体の準備が着々と進行していました。

中学生は、各学年とも、研究発表です。すべての発表をオンライン配信しますので、入念なリハーサルを行っていました。

中学生は、各学年とも、研究発表です。すべての発表をオンライン配信しますので、入念なリハーサルを行っていました。

高校生もクラス展示、食品販売、部活動等の発表等、準備が進んでいました。

明日の本番が楽しみです。

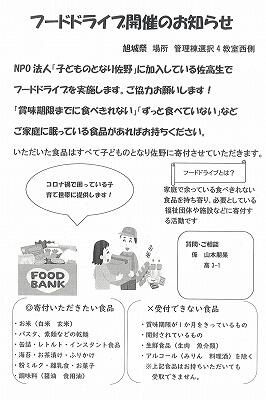

【高校】フードドライブ開催(旭城祭)

明日の旭城祭で、有志団体「佐野市の子供を応援する学生の会」によって、「フードドライブ」を開催します。ご家庭で、余っている食品の寄付をお願いします。

◎山本朋果さん、岡部華林さん、秋草菜々実さん、水戸部蓮君(以上、高3)

中村そのかさん、長島智珠佳さん、笹村色織さん、山崎彩加さん(以上、高2)計8名

◎山本朋果さん、岡部華林さん、秋草菜々実さん、水戸部蓮君(以上、高3)

中村そのかさん、長島智珠佳さん、笹村色織さん、山崎彩加さん(以上、高2)計8名

フードドライブとは、「賞味期限までに食べきれない」「余っている」食品を持ち寄り、必要としている福祉団体や施設などに寄付し、コロナ禍で困っている子育て世帯に提供する活動です。旭城祭当日、「ご家庭に余っている食品があれば、ぜひ、持ってきてください」とのことです。

本校生の8名は、有志団体「佐野市の子供を応援する学生の会」を立ち上げ、NPO法人「子どものとなり佐野」に加入して活動しています。

例えば、「子どものとなり佐野」では、毎週月曜日に「子ども食堂」を開いていましたが、コロナ禍では、食べにきてもらう代わりに、「おべんとう」を作り、必要としている家庭に配付しています。料理が得意な水戸部君は、「おべんとう」づくりを担当しています。

調理する水戸部君

毎回、30食ほど作り、希望される方に無料で配っています。

フードドライブで寄付していただいた食材を「おべんとう」の材料に使ったり、年末に配付する「食品セット」として、配付したりします。お米、パスタ、缶詰、レトルト、調味料など、日持ちがするものを受け付けています。

また、毎月11日のイオンデーでは、「幸せの黄色いレシート」をNPO団体「子どものとなり佐野」のボックスに入れてくれると、そのレシートの合計金額の1%にあたる商品を寄付してもらえるので、その際に、写真のような食材をいただいているそうです。これも高校生が毎月、調達しています。

こうした活動を佐高生の8名が中心となって、運営してくれています。子ども食堂、おべんとうの配付、食品セットの配付などは、コロナの影響で、必要としている方が増えており、そのためにも、フードドライブによる寄付は、大変ありがたい、ということでした。

皆さんの中で、そういうことなら、自分も何か力になりたい、という方がいましたら、御協力をお願いします。明日の学校祭、「選択4教室」で、寄付の受付をしているそうです。

(9月4日追記)

*お陰様で、いろいろな方からたくさんの食材を寄付していただきました。

ご協力ありがとうございました。

ご協力ありがとうございました。

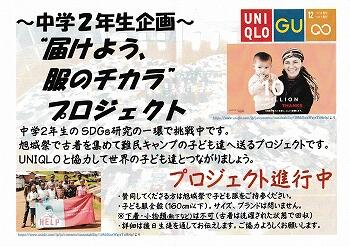

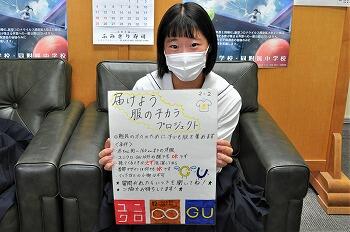

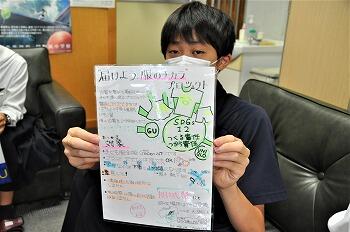

【中2】「届けよう、服のチカラ」プロジェクト進行中

中学2年生は、SDGs研究の一環として、UNIQLO(ユニクロ)と協力して、「届けよう、服のチカラ」プロジェクトに挑戦しています。旭城祭で古着を集めて、難民キャンプの子供達に送るプロジェクトです。各クラスのプロジェクトリーダー、サブリーダーが中心となって、毎日、全校生徒に呼びかけています。

各クラスのプロジェクトリーダー、サブリーダーです(左から、1組の葛原さん、中村さん、2組の飯島さん、矢代さん、3組の島田君、加藤さん)。9月1日、校長室に昼休み集まってもらい、話を聞かせてもらいました。

各クラスのプロジェクトリーダー、サブリーダーです(左から、1組の葛原さん、中村さん、2組の飯島さん、矢代さん、3組の島田君、加藤さん)。9月1日、校長室に昼休み集まってもらい、話を聞かせてもらいました。

6月下旬、中学2年生を対象に「プロジェクトメンバー」の募集があり、各クラス10名以上のメンバーが集まりました。このプロジェクトは、家庭の中で眠っている服(古着)を学校で集め、それらをユニクロに送ると、ユニクロが世界各地の難民キャンプの子供達に届けてくれる、というものです。

生徒達が直接、難民キャンプに行くことはできませんが、ユニクロが確実に届けてくれることで、SDGsの12番目の目標である「つくる責任 つかう責任」(持続可能な消費と生産のパターンを確保する)に貢献することが出来ます。

それでは、具体的にどんな活動をしているのか、プロジェクトリーダー、サブリーダー達に聞いてみました。

Q1:どうやって、服をたくさん集めるのですか?

→「プロジェクトチームのメンバーで相談し、中学2年生だけでなく、中1から高3までの生徒全員に呼びかけることにしました。そのために、各クラスで、それぞれポスターをつくり、縦割りで、2年1組のメンバーは中高の他学年の1組、2組のメンバーは2組、3組のメンバーは3組に行って、プロジェクトの説明と協力のお願いをしました。高校の4組については、各クラスのリーダーとサブリーダー(計6名)が担当しました。」

このようなポスターを持って、朝のSHRなどに各クラスを回りました。

お昼の放送でも、毎日交代で協力を呼び掛けています。

Q2:高校生の教室に入ってお願いするのは緊張しなかったですか?

→「最初は緊張しました。自分たちの話を聞いてくれるのか心配でしたが、高校生は皆、やさしかったです。私たちが説明を始めると、何人かの高校生が『みんな、話を聞こうよ。』と言ってくれ、全員がイスに座って聞いてくれました。」

Q3:どんな服を集めているのですか?

→「難民キャンプには様々な年齢の子供たちがたくさんいますので、子ども服全般(160cm以下)を集めています。サイズやブランドは問いません。ユニクロやGUの製品を集めているわけではありません。ただし、下着や小物類(靴下など)は不可です。古着は洗濯された状態で回収します。」

こんな感じの服も大歓迎です。難民キャンプの小さな子供たちが見たら、とても喜んでくれると思います。皆さんや兄弟姉妹が赤ちゃんの頃に着ていた服、あるいは、サイズ的にもう着られなくなった服が家に眠っていたら、ぜひご協力ください。

Q4:いつ、どのように持ってくればいいのですか?

→「旭城祭当日、袋に入れて持ってきてください。中高の昇降口や体育館へ行く渡り廊下、中学2年生の各教室に、大きな回収箱を用意しますので、その中に入れてください。よろしくお願いします。」

このように袋に入れて、回収箱に入れてください。

Q5:集まった服はどうなるんですか?

→「プロジェクトチームのメンバーで箱詰めし、ユニクロに送付します。ユニクロは責任を持って、それらを難民キャンプ(アフリカなど)の子供達に届けてくれるそうです。具体的にどこに送られるかは、まだわかりませんが、送った服が子供たちに渡される様子を写真等で伝えてくれるそうです。服が無駄になることはないと思います。」

*素晴らしい取り組みです。たくさん集まるといいですね。眠っている服があるご家庭は、御協力いただけると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。

(9月4日追記)

*お陰様で、いろいろな学年の生徒から、回収箱に入りきらない程のたくさんの服を提供していただきました。ご協力ありがとうございました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

0

9

4

9