文字

背景

行間

栃高博物館

2013年2月の記事一覧

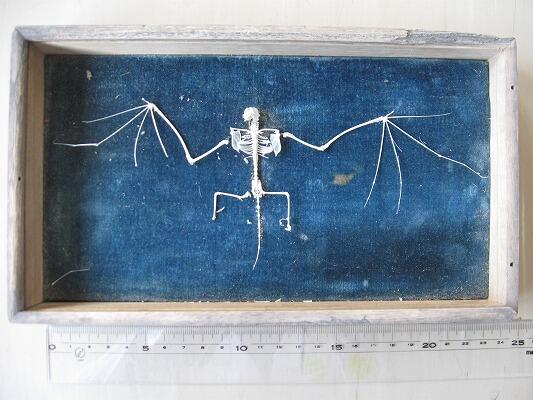

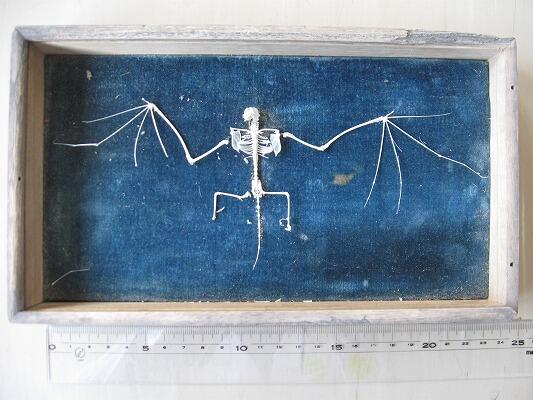

栃高博物館 33 コウモリ

栃高博物館 33 コウモリ

分類 哺乳綱コウモリ目(翼手目)

学名 Chiroptera

英名 bat

大きさ 数cmから大きいもので1.7m

(栃高周辺に飛んでいるのは10cmぐらいのアブラコウモリ)

分布 南極以外の全大陸と島々

木製の箱にガラスのふた。青いベルベットの布の上に、美しく展開する繊細な骨。

長い年月の中で箱も布も骨も痛んでいますが、美的感覚にあふれた、すばらしい作品

です。コウモリの翼は五本の指を思いっきり伸ばして、その間に皮膜を張った構造です。

この標本は羽を広げると25cmあります。また、哺乳類で上記の分布域は驚異的。

分類 哺乳綱コウモリ目(翼手目)

学名 Chiroptera

英名 bat

大きさ 数cmから大きいもので1.7m

(栃高周辺に飛んでいるのは10cmぐらいのアブラコウモリ)

分布 南極以外の全大陸と島々

木製の箱にガラスのふた。青いベルベットの布の上に、美しく展開する繊細な骨。

長い年月の中で箱も布も骨も痛んでいますが、美的感覚にあふれた、すばらしい作品

です。コウモリの翼は五本の指を思いっきり伸ばして、その間に皮膜を張った構造です。

この標本は羽を広げると25cmあります。また、哺乳類で上記の分布域は驚異的。

栃高博物館 32 コウイカ

栃高博物館 32 コウイカ

分類 軟体動物門 頭足綱 コウイカ目

学名 Sepiida

英名 Cuttlefish

大きさ 10cmぐらいから50cm超

分布 熱帯から温帯の海

スーパーや魚屋ではあまりお目にかかれない、コウイカというイカの仲間の体内にある甲羅

です。コウイカのコウは「甲」です。標本ですが、小さい方は、私が購入して、生物クラスで解剖

したスミイカというコウイカの仲間です。甲羅は10cm、肉のついた大きさは足を含んで15cm。

上が栃高の標本、なんと42cm。スミイカと同じ比率で換算すると、体長63cm。おそらく

コブシメと思われます。コウイカの吐く墨はセピアといいます。学名もSepiidaです。

分類 軟体動物門 頭足綱 コウイカ目

学名 Sepiida

英名 Cuttlefish

大きさ 10cmぐらいから50cm超

分布 熱帯から温帯の海

スーパーや魚屋ではあまりお目にかかれない、コウイカというイカの仲間の体内にある甲羅

です。コウイカのコウは「甲」です。標本ですが、小さい方は、私が購入して、生物クラスで解剖

したスミイカというコウイカの仲間です。甲羅は10cm、肉のついた大きさは足を含んで15cm。

上が栃高の標本、なんと42cm。スミイカと同じ比率で換算すると、体長63cm。おそらく

コブシメと思われます。コウイカの吐く墨はセピアといいます。学名もSepiidaです。

栃高博物館 31 イシサンゴ

栃高博物館 31 イシサンゴ

分類 刺胞動物門 花虫綱 六放サンゴ亜綱 イシサンゴ目

学名 Scleractinia

英名 coral

大きさ 群体なのでかなり大きくなる(個虫は数mm)

分布 サンゴ礁

イシサンゴのコレクションです。生きているときは共生藻の植物プランクトンが体内に

いるので色合いがあります。表面の個虫(サンゴ虫)が死んでしまうと、炭酸カルシウム

の白い骨格だけになり、お土産屋の店先に並ぶことになります。表面の小さい穴や、少

し大きい穴にサンゴ虫が住んでいます。(住んでいました) サンゴ虫は虫ではなく、ポリ

プという、イソギンチャクの小型版のような生き物です。

分類 刺胞動物門 花虫綱 六放サンゴ亜綱 イシサンゴ目

学名 Scleractinia

英名 coral

大きさ 群体なのでかなり大きくなる(個虫は数mm)

分布 サンゴ礁

イシサンゴのコレクションです。生きているときは共生藻の植物プランクトンが体内に

いるので色合いがあります。表面の個虫(サンゴ虫)が死んでしまうと、炭酸カルシウム

の白い骨格だけになり、お土産屋の店先に並ぶことになります。表面の小さい穴や、少

し大きい穴にサンゴ虫が住んでいます。(住んでいました) サンゴ虫は虫ではなく、ポリ

プという、イソギンチャクの小型版のような生き物です。

栃高博物館 30 アワビ

栃高博物館 30 アワビ

分類 軟体動物腹足綱ミミガイ科アワビ属

学名 Haliotis

英名 abalone

大きさ 5~20cm

分布 世界の海

スーパーや魚屋さんでも売っているので珍しくはありませんが、大きさを見てください。

18cmのアワビはあまりお目にかかれないと思います。アワビには穴が4~5個あります。

この標本は4つです。この穴は成長すると新たに増えて、古い穴(アワビにとっては若い

ときの穴)はふさがっていきます。下の写真を見るとよくわかります。貝の裏側は美しい

真珠光沢があります。ボタンを作ったり、薄く切り出して螺鈿細工に使ったりします。

分類 軟体動物腹足綱ミミガイ科アワビ属

学名 Haliotis

英名 abalone

大きさ 5~20cm

分布 世界の海

スーパーや魚屋さんでも売っているので珍しくはありませんが、大きさを見てください。

18cmのアワビはあまりお目にかかれないと思います。アワビには穴が4~5個あります。

この標本は4つです。この穴は成長すると新たに増えて、古い穴(アワビにとっては若い

ときの穴)はふさがっていきます。下の写真を見るとよくわかります。貝の裏側は美しい

真珠光沢があります。ボタンを作ったり、薄く切り出して螺鈿細工に使ったりします。

栃高博物館 29 ハクジラの歯

栃高博物館 29 ハクジラの歯

分類 哺乳綱鯨偶蹄目ハクジラ亜目

学名 Odontoceti

英名 sperm whale(マッコウクジラ)

大きさ 12~18m、25~50t 標本の歯は15cmで300g

分布 外洋

クジラヒゲの後は、歯鯨の歯を紹介します。ハクジラの代表はマッコウクジラですが、この歯も

おそらくマッコウクジラだと思います。(多く販売されているので) ハクジラは他に、水族館で人気

者のイルカ、ゴンドウクジラ、シャチなどがいます。ヒゲ鯨はその食性と大きさから、飼育は困難です。

分類 哺乳綱鯨偶蹄目ハクジラ亜目

学名 Odontoceti

英名 sperm whale(マッコウクジラ)

大きさ 12~18m、25~50t 標本の歯は15cmで300g

分布 外洋

クジラヒゲの後は、歯鯨の歯を紹介します。ハクジラの代表はマッコウクジラですが、この歯も

おそらくマッコウクジラだと思います。(多く販売されているので) ハクジラは他に、水族館で人気

者のイルカ、ゴンドウクジラ、シャチなどがいます。ヒゲ鯨はその食性と大きさから、飼育は困難です。

栃高博物館 28 クマノアシツキ

栃高博物館 28 クマノアシツキ

分類 環形動物門多毛綱ハボウキゴカイ目クマノアシツキ科

学名 Acrocirrus validus

大きさ 10cmぐらい(この標本も10cmで太さ1cm)

分布 潮間帯の転石の下

頭から触手が出ていますがこれはエラです。ゴカイの仲間で、陸ではミミズが同類

です。ゴカイは形が多様で、特に体からヒモ状、糸状の突起が数本(この標本)から

数十本出す「ミズヒキゴカイ」、色鮮やかな扇のようなエラを出す「かんざしゴカイ」

もいます。この不思議な名前は、最初の発見地、紀伊半島の熊野が由来だそうです。

でも、アシツキの由来はわかりませんでした。

分類 環形動物門多毛綱ハボウキゴカイ目クマノアシツキ科

学名 Acrocirrus validus

大きさ 10cmぐらい(この標本も10cmで太さ1cm)

分布 潮間帯の転石の下

頭から触手が出ていますがこれはエラです。ゴカイの仲間で、陸ではミミズが同類

です。ゴカイは形が多様で、特に体からヒモ状、糸状の突起が数本(この標本)から

数十本出す「ミズヒキゴカイ」、色鮮やかな扇のようなエラを出す「かんざしゴカイ」

もいます。この不思議な名前は、最初の発見地、紀伊半島の熊野が由来だそうです。

でも、アシツキの由来はわかりませんでした。

栃高博物館 27 モグラの骨格

栃高博物館 27 モグラの骨格

分類 哺乳綱トガリネズミ目モグラ科

学名 Talpidae

英名 mole

大きさ この標本は約13cm

分布 アジア ヨーロッパ 北アメリカ

名前は知っているし、モグラの土の塚(molehill)も見たことあるけれど、生きたモグラは見たこと

ないですね。たまに見るのが、干からびた死体だったりするものだから、「モグラは太陽の光を浴びる

と死ぬ」なんていう噂を信じてしまう。(干からびた標本もあります)

モグラの骨格をみると、後脚は普通ですが、前脚がかなり特徴的です。土を力強く掘っていくため

骨格も力強く、がっちりした肩関節、そして手のひらは平たく大きく、鋭い爪も立派です。

分類 哺乳綱トガリネズミ目モグラ科

学名 Talpidae

英名 mole

大きさ この標本は約13cm

分布 アジア ヨーロッパ 北アメリカ

名前は知っているし、モグラの土の塚(molehill)も見たことあるけれど、生きたモグラは見たこと

ないですね。たまに見るのが、干からびた死体だったりするものだから、「モグラは太陽の光を浴びる

と死ぬ」なんていう噂を信じてしまう。(干からびた標本もあります)

モグラの骨格をみると、後脚は普通ですが、前脚がかなり特徴的です。土を力強く掘っていくため

骨格も力強く、がっちりした肩関節、そして手のひらは平たく大きく、鋭い爪も立派です。

1999年11月26日開設

7

3

2

4

0

3

6

栃木県立

栃木高等学校

〒328-0016

栃木県栃木市入舟町12-4

TEL 0282-22-2595

FAX 0282-22-2534

※ 画像等の無断転載・引用を禁止します

お知らせ