文字

背景

行間

栃高博物館

2013年2月の記事一覧

栃高博物館 43 サソリ

栃高博物館 43 サソリ(蝎、蠍)

分類 節足動物門 クモ綱サソリ目

学名 Scorpiones

大きさ 数センチからダイオウサソリの30cm

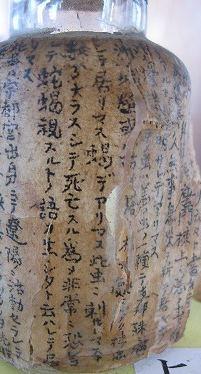

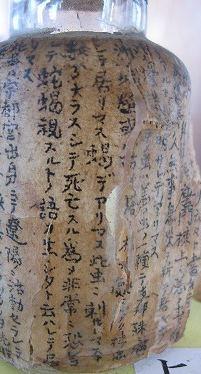

瓶の大きさは6cm×3.2cm。この小さな標本瓶の周りには、細かい文字がびっしり書き込まれていました。

紙の縦は4.5cmで、中央の「蝎」の字の大きさは3mmです。では読んでみましょう。( )の部分はよく読め

ませんでした。写真中央の行から左へ「ニテ居リマス蝎デアリマス此虫ニササレマスト (?3大)ラスシテ死亡

スル為メ恐レラ レテ蛇蝎視スルトノ語ガ生ジタと云ハレテ居 リマス(改行) 此虫ハ宇都宮出身ニテ遼陽ニ

活動セラレテ」。 この文章の別なところに「第十四師団駐満」「渡満シタオリ」「寄贈」という記述もあります。

日付は見つかりませんでした。調べてみると、かつて宇都宮に第十四師団があり、満州に行っていることが

わかりました。右の写真は、ちょっと壊れていますがサソリです。手前に毒針が見えます。このサイズの小さな

サソリが強い毒性を持っています。この恐ろしいサソリを生徒にも是非知ってほしいという教育的な気持ちから

学校に寄贈されたと思われます。

分類 節足動物門 クモ綱サソリ目

学名 Scorpiones

大きさ 数センチからダイオウサソリの30cm

瓶の大きさは6cm×3.2cm。この小さな標本瓶の周りには、細かい文字がびっしり書き込まれていました。

紙の縦は4.5cmで、中央の「蝎」の字の大きさは3mmです。では読んでみましょう。( )の部分はよく読め

ませんでした。写真中央の行から左へ「ニテ居リマス蝎デアリマス此虫ニササレマスト (?3大)ラスシテ死亡

スル為メ恐レラ レテ蛇蝎視スルトノ語ガ生ジタと云ハレテ居 リマス(改行) 此虫ハ宇都宮出身ニテ遼陽ニ

活動セラレテ」。 この文章の別なところに「第十四師団駐満」「渡満シタオリ」「寄贈」という記述もあります。

日付は見つかりませんでした。調べてみると、かつて宇都宮に第十四師団があり、満州に行っていることが

わかりました。右の写真は、ちょっと壊れていますがサソリです。手前に毒針が見えます。このサイズの小さな

サソリが強い毒性を持っています。この恐ろしいサソリを生徒にも是非知ってほしいという教育的な気持ちから

学校に寄贈されたと思われます。

栃高博物館 42 象牙

栃高博物館 42 象牙

分類 哺乳綱ゾウ目ゾウ科

学名 Elephantidae

英名 elephant 象牙はivory

大きさ 分布 アフリカ アジア

ゾウの最大に発達した門歯です。先も元も割れていて、ちょっと傷んでいますが紛れもない象牙です。

重さは3.5kgあり、ずっしり重いです。エボニー(黒檀の木 ebony)とアイボリー(ivory)はピアノの

鍵盤として使われ、隣同士です。そういえば、ポールマッカートニーとスティービーワンダーが歌って

いました。(ebony and ivory) 今では象の保護のため、象牙を取ってもいけないし、取引もでき

ません。

分類 哺乳綱ゾウ目ゾウ科

学名 Elephantidae

英名 elephant 象牙はivory

大きさ 分布 アフリカ アジア

ゾウの最大に発達した門歯です。先も元も割れていて、ちょっと傷んでいますが紛れもない象牙です。

重さは3.5kgあり、ずっしり重いです。エボニー(黒檀の木 ebony)とアイボリー(ivory)はピアノの

鍵盤として使われ、隣同士です。そういえば、ポールマッカートニーとスティービーワンダーが歌って

いました。(ebony and ivory) 今では象の保護のため、象牙を取ってもいけないし、取引もでき

ません。

栃高博物館 41 ホラガイ

栃高博物館 41 ホラガイ(法螺貝)

分類 軟体動物門 腹足綱 ホラガイ属

学名 Charonia tritonis

英名 trumpet shell

大きさ 大きいもので40cm

分布 熱帯の海

ホタテガイに続いてホラガイです。この標本も大きいです(30cm)。楽器として使われ、「ほら吹き」

として言葉に使われ、誰もが知っている巻き貝です。熱帯のサンゴ礁では、サンゴの天敵オニヒトデ

を食べてくれます。世界最大の巻き貝は、アラフラ海(オーストラリアとニューギニアの間の海)にいる

アラフラオオニシで80cmになるそうです。上には上がいますね。

分類 軟体動物門 腹足綱 ホラガイ属

学名 Charonia tritonis

英名 trumpet shell

大きさ 大きいもので40cm

分布 熱帯の海

ホタテガイに続いてホラガイです。この標本も大きいです(30cm)。楽器として使われ、「ほら吹き」

として言葉に使われ、誰もが知っている巻き貝です。熱帯のサンゴ礁では、サンゴの天敵オニヒトデ

を食べてくれます。世界最大の巻き貝は、アラフラ海(オーストラリアとニューギニアの間の海)にいる

アラフラオオニシで80cmになるそうです。上には上がいますね。

栃高博物館 40 ホタテガイ

栃高博物館 40 ホタテガイ(帆立貝)

分類 二枚貝綱 イタヤガイ科

学名 Mizuhopecten yessoensis

英名 Japanese scallop

大きさ 20cm(この標本は17cm)

分布 冷水域 漁業が成り立つのは三陸より北

ホタテは珍しいものではありません。でも大きさを見てください。このサイズは珍しいと思います。

でも、ヴィーナスが誕生するには、まだまだ小さいです。天敵のヒトデが近づくと、貝柱の筋肉で殻を

開閉させて、泳いで逃げます。その映像を見ると笑顔になります。

分類 二枚貝綱 イタヤガイ科

学名 Mizuhopecten yessoensis

英名 Japanese scallop

大きさ 20cm(この標本は17cm)

分布 冷水域 漁業が成り立つのは三陸より北

ホタテは珍しいものではありません。でも大きさを見てください。このサイズは珍しいと思います。

でも、ヴィーナスが誕生するには、まだまだ小さいです。天敵のヒトデが近づくと、貝柱の筋肉で殻を

開閉させて、泳いで逃げます。その映像を見ると笑顔になります。

栃高博物館 39 タカアシガニ

栃高博物館 39 タカアシガニ

分類 節足動物門 甲殻亜門 クモガニ科 タカアシガニ属

学名 Macrocheira kaempferi

英名 Japanese spider crab

大きさ 足を広げると3mを超えるものもいる

分布 東シナ海 駿河湾 土佐湾

タカアシガニは1属1種で世界最大のカニです。学名にMacroがついています。駿河湾では食用に

しており、この甲羅も駿河湾産です。甲羅の長さ(縦)は40cmにもなるそうですから、この標本はまだ

小さい方ですね。(約24cm) このカニは飼育が比較的容易なので、水族館などで生きている様子

を見ることができます。

分類 節足動物門 甲殻亜門 クモガニ科 タカアシガニ属

学名 Macrocheira kaempferi

英名 Japanese spider crab

大きさ 足を広げると3mを超えるものもいる

分布 東シナ海 駿河湾 土佐湾

タカアシガニは1属1種で世界最大のカニです。学名にMacroがついています。駿河湾では食用に

しており、この甲羅も駿河湾産です。甲羅の長さ(縦)は40cmにもなるそうですから、この標本はまだ

小さい方ですね。(約24cm) このカニは飼育が比較的容易なので、水族館などで生きている様子

を見ることができます。

栃高博物館 38 ヒトデ

栃高博物館 38 ヒトデ

分類 棘皮動物門 星形動物亜門 ヒトデ綱

学名 Asteroidea

英名 starfish

大きさ 40cmになるものもいる

分布 浅海から深海まで 淡水にはいない

標本瓶左二つと手前の乾燥標本2つがヒトデの仲間です。中央右側はウミシダで右端はクモヒトデです。

ウミシダとクモヒトデは後ほど紹介します。ヒトデは棘皮動物に属し、ウニやナマコと同じ仲間です。基本

的に肉食で、二枚貝も好物です。食事方法はちょっと変わっています。体の裏側の中央に口があり、そこ

から薄い膜のような胃袋を、反転して外に出します。貝殻の隙間から少しずつ貝の内部に進入し、胃液を

出して、その場で消化しながら栄養を吸収します。目に浮かべてみましょう。浮かばないかもしれません。

分類 棘皮動物門 星形動物亜門 ヒトデ綱

学名 Asteroidea

英名 starfish

大きさ 40cmになるものもいる

分布 浅海から深海まで 淡水にはいない

標本瓶左二つと手前の乾燥標本2つがヒトデの仲間です。中央右側はウミシダで右端はクモヒトデです。

ウミシダとクモヒトデは後ほど紹介します。ヒトデは棘皮動物に属し、ウニやナマコと同じ仲間です。基本

的に肉食で、二枚貝も好物です。食事方法はちょっと変わっています。体の裏側の中央に口があり、そこ

から薄い膜のような胃袋を、反転して外に出します。貝殻の隙間から少しずつ貝の内部に進入し、胃液を

出して、その場で消化しながら栄養を吸収します。目に浮かべてみましょう。浮かばないかもしれません。

栃高博物館 37 カイメン

栃高博物館 37 カイメン(海綿)

分類 海綿動物門

学名 Porifera

英名 Sponge

大きさ 数ミリから1mを越すものまである。写真中央のすり鉢状の海綿は直径12cm

分布 熱帯から極地方までの海(まれに淡水にもいる)

もっとも原始的な多細胞の動物。淡水の海綿ではロシアのバイカル湖にいる緑色の海綿が有名です。

写真手前の3つは沐浴海綿で手触り最高です。カイメンの作る成分は「スポンジン」といい、総ての動物

がもつコラーゲンの祖先物質だそうです。写真左の「トウナスカイメン」ですが、形が唐茄子(カボチャの

別称)に似ているので、この名前がつきました。

分類 海綿動物門

学名 Porifera

英名 Sponge

大きさ 数ミリから1mを越すものまである。写真中央のすり鉢状の海綿は直径12cm

分布 熱帯から極地方までの海(まれに淡水にもいる)

もっとも原始的な多細胞の動物。淡水の海綿ではロシアのバイカル湖にいる緑色の海綿が有名です。

写真手前の3つは沐浴海綿で手触り最高です。カイメンの作る成分は「スポンジン」といい、総ての動物

がもつコラーゲンの祖先物質だそうです。写真左の「トウナスカイメン」ですが、形が唐茄子(カボチャの

別称)に似ているので、この名前がつきました。

栃高博物館 36 イソバナ

栃高博物館 36 イソバナ(磯花)

分類 刺胞動物門花虫綱ヤギ目イソバナ科

学名 Melithaea flabellifera

分布 沿岸の岩礁地帯

標本になっても、赤い色が健在です。なぜかこんなにたくさんあります。サンゴの仲間ですが、骨格は

もろいです。ずいぶん前になりますが、阿字ヶ浦(茨城県)の磯の岩の隙間に潜ったとき、イソバナの赤色

の美しさに驚いたことがあります。 「44.7.27」と墨で書いてあります。昭和ではなく、明治ではないか

と現在調査中です。

分類 刺胞動物門花虫綱ヤギ目イソバナ科

学名 Melithaea flabellifera

分布 沿岸の岩礁地帯

標本になっても、赤い色が健在です。なぜかこんなにたくさんあります。サンゴの仲間ですが、骨格は

もろいです。ずいぶん前になりますが、阿字ヶ浦(茨城県)の磯の岩の隙間に潜ったとき、イソバナの赤色

の美しさに驚いたことがあります。 「44.7.27」と墨で書いてあります。昭和ではなく、明治ではないか

と現在調査中です。

栃高博物館 35 コルク

栃高博物館 35 コルク(コルク樫の樹皮)

分類 ブナ科コナラ属

学名 Quercus suber

英名 Cork Oak

大きさ 木の幹が25~30cm

分布 地中海地方原産(主な産地はポルトガル)

初めての植物標本です。最初見たときは何だろうと思いました。40×30cm、厚みが45mm。

木は間違いないので、結構重いだろうと思ったら、驚くほど軽い(460g)。表はひびだらけですが、裏を見ると

コルクだとわかりました。成長したコルク樫の木からは10年ごとに樹皮をはぎ取るそうです。樫の木は

切り倒す必要はありません。

分類 ブナ科コナラ属

学名 Quercus suber

英名 Cork Oak

大きさ 木の幹が25~30cm

分布 地中海地方原産(主な産地はポルトガル)

初めての植物標本です。最初見たときは何だろうと思いました。40×30cm、厚みが45mm。

木は間違いないので、結構重いだろうと思ったら、驚くほど軽い(460g)。表はひびだらけですが、裏を見ると

コルクだとわかりました。成長したコルク樫の木からは10年ごとに樹皮をはぎ取るそうです。樫の木は

切り倒す必要はありません。

栃高博物館 34 ウマの蹄(ひづめ)

栃高博物館 34 ウマの蹄(ひづめ)

分類 ウマ目(奇蹄目)ウマ科

学名 Equus caballus

英名 Horse

蹄鉄付きのウマの蹄の標本です。明治以前は蹄鉄の知識がないため専用のわらじを履くか、

あるいは何もつけなかったそうです。ウマの蹄は人間の中指の爪に相当します。蹄は外側が厚く、

内側には骨、血管があります。だから蹄鉄はU字型で、爪の厚い外側に釘付けしたのですね。

上の写真では、蹄鉄を止めるための釘が左右対称に6カ所見えます。下の写真は裏から見た

ものです。かなり錆びているので写真ではよく見えませんが、釘の頭が6カ所確認できました。

分類 ウマ目(奇蹄目)ウマ科

学名 Equus caballus

英名 Horse

蹄鉄付きのウマの蹄の標本です。明治以前は蹄鉄の知識がないため専用のわらじを履くか、

あるいは何もつけなかったそうです。ウマの蹄は人間の中指の爪に相当します。蹄は外側が厚く、

内側には骨、血管があります。だから蹄鉄はU字型で、爪の厚い外側に釘付けしたのですね。

上の写真では、蹄鉄を止めるための釘が左右対称に6カ所見えます。下の写真は裏から見た

ものです。かなり錆びているので写真ではよく見えませんが、釘の頭が6カ所確認できました。

1999年11月26日開設

7

7

6

0

5

0

9

栃木県立

栃木高等学校

〒328-0016

栃木県栃木市入舟町12-4

TEL 0282-22-2595

FAX 0282-22-2534

※ 画像等の無断転載・引用を禁止します

お知らせ