文字

背景

行間

パブリック

最新情報

令和7年度 赤い羽根共同募金

令和7年11月11日・12日の2日間で、福祉厚生委員を中心に赤い羽根共同募金の募金活動を行いました。

大高祭の売り上げから寄付してくれたクラスもあり、生徒職員合わせて19,750円集まりました。

集まった募金は、社会福祉法人栃木県共同募金会大田原市支会に寄付いたしました。

ご協力ありがとうございました。

薬物乱用防止講演会

令和7年11月6日(木)、1・2年生対象に薬物乱用防止講演会が行われました。

薬物乱用に関する動画を視聴し、その後大田原警察署の方にご講演いただきました。

避難訓練

令和7年10月30日(木)、避難訓練を行いました。

生徒たちには実施時間などの事前告知はせず、地震発生から火災が起きた想定での避難訓練となりました。

避難後には大田原消防署の方から講評をいただきました。

その後、1年生は煙体験、2年生は消火器体験を行いました。

授業公開のお知らせ

授業公開のお知らせ

この度は、多くの参加のお申し込みを頂きありがとうございます。下記の通り実施いたしますのでよろしくお願いいたします。

10月24日(金)実施の授業公開の時間割最新版はこちら

駐車場は

1,2年生保護者等様は、旧大田原土木事務所跡地です。こちらで場所をご確認ください。

3年生保護者等様、学校関係者様は、本校敷地内駐車場になります。正門より入っていただき校内の案内に従ってください。

保護者の皆様の受付は生徒昇降口、学校関係者の受付は正面玄関となります。

スリッパをご持参くださいますようお願いいたします。お気を付けてお越しください。

文理選択合同HR(1年)

日時:令和7年10月9日(木)

場所:第1体育館

対象:1学年

2学年から文型と理型に分かれるため、それぞれの説明会が行われました。

各教科の先生方から、進路や共通テストでの科目選択を踏まえて、

どちらに進んだらよいか、またどの科目を選択したらよいか、

具体的に説明をしていただきました。

自分の将来を見据えて、納得のいく選択をしていきましょう。

SSH日誌

令和7年度SSH課題研究成果発表会の開催について

令和7年度SSH課題研究成果発表会の開催について

今年度もSSH課題研究成果発表会の開催が正式決定しました。

今年度は規模を拡大し、インドネシア海外研修報告等も実施する予定です。

詳細は以下の通りです。

1 期 日 令和8(2026)年1月28日(水)9:20~15:10

2 会 場 那須野が原ハーモニーホール 大ホール

(〒324-0041栃木県大田原市本町1丁目2703-6)

3 内 容 課題研究等に関する成果発表

2学年代表6グループ及び、ゲスト校

飯舘村実地研修・インドネシア海外研修報告

*全て口頭発表 合計12グループ予定

4 日 程 9:00~ 受付

9:20~ 9:40 開会式

9:40~11:30 発表Ⅰ 2学年課題研究代表6グループ

11:40~13:00 昼食休憩

*本校生徒は課題研究ワークショップを実施予定

13:10~14:50 発表Ⅱ ゲスト校

舘村実地研修・インドネシア海外研修報告を含む

14:50~15:10 閉会式

開催案内通知は下記リンクもしくは左上部のバナーからダウンロードできます。

見学の申し込みについては開催案内通知もしくは下記リンクをご確認ください。

統計学講座(1年)・課題研究ガイダンスⅢ(2年)

日時:令和7年11月19日(水)

場所:本校第1体育館(1年)、各教室(2年)

1年生は統計学講座を行いました。

本校の数学科の福田先生による講座で、GIGAタブレットを活用し、データを活用する方法について学習しました。

グループになって、データを見比べて、どのようなことを読み取ることができるか考える場面が見られました。

2年生は先日行われたポスター発表会の振り返りを行いました。

初めに本校の藤原先生より、課題研究ガイダンスⅢが行われました。

ポスター発表会の振り返りや、今後の活動についての説明などが行われました。

その後は班ごとに分かれて、ワークシートを使ってポスター発表会の振り返りを行いました。

今後は英語活用発表会に向けたポスターと発表内容の英訳、論文作成に向けて動き出します。

エネルギーイノベーションシンポジウムに参加しました

11/9(日)東京理科大学神楽坂キャンパスで実施された、一般財団法人 日本原子力文化財団主催「エネルギーイノベーションシンポジウム『大学生と考える!原子力発電の現在地と未来地図』」に本校生徒が参加しました。

2年生課題研究で「エネルギー」に関する研究に取り組んできた2年生3班計10名と1班の研究を継続する予定の1年生3名が参加しました。今年度より実施された高校生ポスターセッションに、千葉県立東葛飾高等学校、栃木県立足利工業高等学校、学校法人佐藤栄学園栄東高等学校と共に参加しました。

ポスターセッションでは先日のポスター発表会の成果なのか、大学の先生方に対して堂々と発表する姿が印象的でした。また、シンポジウムにおいては、第7次エネルギー基本計画を中心に、早稲田大学と東京理科大学の学生による発表やパネルディスカッションが行われ、生徒たちは熱心に聞き入っていました。

今後の我が国におけるエネルギー構成をどの様にしていくべきかという、難解でありながら次世代を担う高校生にぜひ考えてほしいテーマのシンポジウムであり、生徒たちは大いに刺激を受けたようです。簡単に結論が出る問題ではないと思いますが、自分なりの考えを深めるていくことを期待したいです。

計画書討論会(1年)、ポスター発表会(2年)、論文査読会(3年)

日時:令和7年11月5日(水)

場所:本校各教室

1年:【午前】計画書討論会(発表)・【午後】ポスター発表会(見学)

2年:【午前】計画書討論会(見学)・【午後】ポスター発表会(発表)

3年:【午後】論文査読会

1年生による計画書討論会が行われました。

自分たちの班の研究テーマについて、研究計画も含めてディスカッションを行いました。

国際医療福祉大学の学生を始め、さまざまな大学の学生にTA]としてお越しいただき、

座談会形式のディスカッションを行いました。

2年生や、学生の方から質問、アドバイスを受け、自分たちの考え方を深めることができる様子が

伺えました。

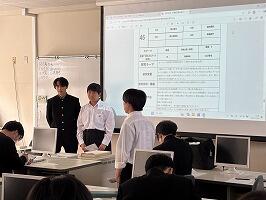

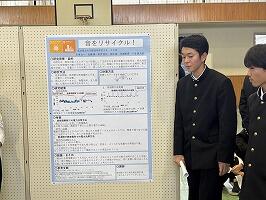

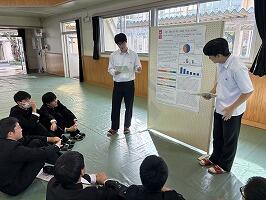

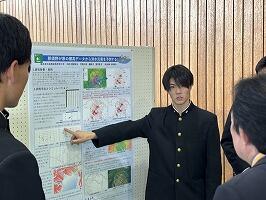

2年生は午後にポスター発表会を行いました。

各班で、これまでの研究の成果を発表しました。

たくさんの来賓の方や保護者の方にもお越しいただき、

発表に関する質問を受ける場面も見られました。

1年生も来年に向けて発表を見学し、積極的に質問していました。

また、大田原女子高校と馬頭高校の生徒にも発表をしていただきました。

素晴らしい発表をありがとうございました。

3年生は、論文査読会を行いました。

これまでの研究内容を班員がそれぞれ論文にまとめたものを互いに読み合い、

最も良いものを選出し、その原稿を校正するという活動を行いました。

SSH関連行事がたくさん詰まった1日でした。

実り多い一日になったことと思います。

生徒のみなさんお疲れさまでした。

令和7年度 科学の甲子園栃木県大会

令和7年11月2日(日)、栃木県総合教育センターで科学の甲子園栃木県大会が開催されました。

本校からは2年生チーム、1・2年生合同チームが2つ、1年生チームの計4チーム22名が出場しました。

10月半ばに実技競技の内容が発表され、そこから直前まで試行錯誤した結果、

競技本番ではどの班もベストをつくすことができたと思います。

後日発表される結果が楽しみですね。

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |