2024年8月の記事一覧

令和 6(2024)年度 授業研究活性化プログラム

| 目 的 | 授業研究の意義や効果的な進め方について理解を深め、授業研究の充実を図る。 | |||||||||||||||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 7月31日(水) 9:30~16:00 | |||||||||||||||

| 対 象 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校において授業研究について学びたい教諭等 | |||||||||||||||

| 研修内容 | 講話・演習「教師が学び合い、育ち合う授業研究」 | |||||||||||||||

| 講 師 | 東京学芸大学教職大学院准教授 渡辺 貴裕 氏 | |||||||||||||||

| 研修の様子 |

|

|||||||||||||||

| 研修評価・振り返りシートから |

0 研修の満足度、活用度

① 本日の研修は御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。

【目標】

【主な意見・感想】

|

令和6(2024)年度 教科等専門研修(図工、美術)

| 目 的 | 図工、美術におけるICTを活用した効果的な指導法を身に付け、授業力の向上を図る。 | ||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 8月 5日(月) 9:30~16:00 | ||

| 対 象 | 図画工作科、美術科、芸術科美術を担当する教員 | ||

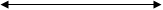

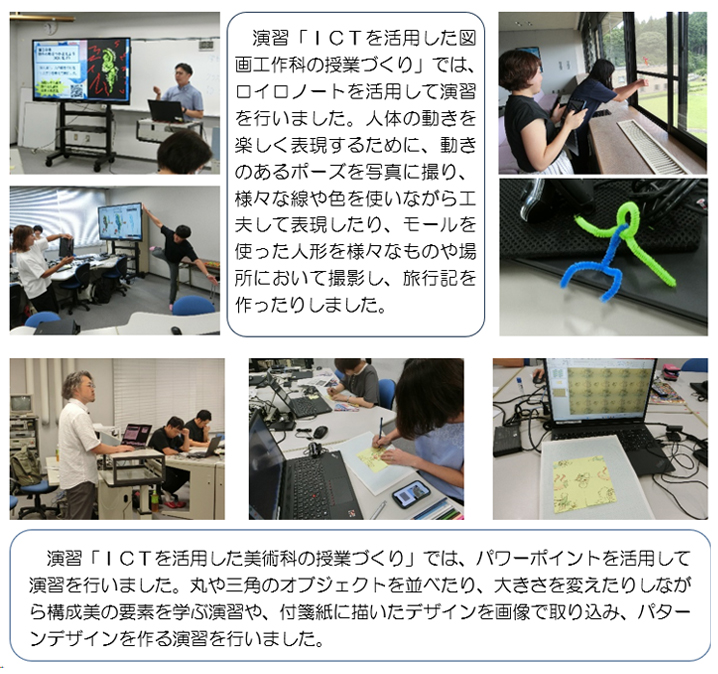

| 研修内容 | 1 講話・演習「ICTを活用した図画工作科の授業づくり」 2 演習「ICTを活用した美術科の授業づくり」 |

||

| 講 師 | 小・中学校教員 総合教育センター職員 |

||

| 研修の様子 |

|

||

| 受講者の声 |

|

||

| 研修担当者からの メッセージ |

ICTの活用については、題材のどの場面で活用したら良いか分からず、指導に課題を抱えている先生方も多いのではないでしょうか。今回の演習では、ICTを活用した題材を通して、ICTの活用方法や活用することでのメリットについて実感しながら学ぶことができたと思います。今後も学んだことを基に、授業改善につなげていただきたいと思います。

|

||

令和 6(2024)年度 小学校理科観察実験研修

| 目 的 | 小学校理科における観察、実験の指導に必要な初歩的技能及び実践的技能を身に付け、教科指導力の向上を図る。 | ||||||||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 7月30日(火) 9:30~16:00 | ||||||||

| 対 象 | 観察、実験での安全指導の仕方や器具の基本的な扱い方から効果的な活用の仕方、日常生活との関連を配慮した授業の進め方など、実践的な指導技術を学びたいと考えている教員 | ||||||||

| 研修内容 | 講話・実習「顕微鏡の使い方」 講話・実習「天体について」 講話・実習「気体採取器・気体検知管の活用」 講話・実習「電気について」 |

||||||||

| 講 師 | 民間企業関係者 総合教育センター職員 |

||||||||

| 研修の様子 |

|

||||||||

| 受講者の声 |

|

||||||||

| 研修担当者からの メッセージ |

教員が指導困難と感じる内容(顕微鏡、天体、電気)について、一人1観察、実験として実施することで、受講者の観察、実験に対する操作の習熟を図り、理解を深めることができました。また、教材を作成することができ、有意義な時間を過ごすことができたようです。 次に、安全への配慮を要する内容について、外部講師(気体検知管の製作会社)による講話・演習として実施することで、安全な指導法について、実感を伴いながら理解することができました。そして、日常とのつながりをより意識することができたようです。

|

||||||||

令和6(2024)年度 新任校長研修(小・中学校)第2日

| 目 的 | 校長としての職務、今日的な教育課題、学校経営の在り方等について総合的に理解を深め、校長としての資質の向上を図る。 | |||||||||||||||||

| 日 時 | 令和6(2024)年 7月 9日(火) 9:30~16:00 | |||||||||||||||||

| 対 象 | 小学校、中学校、義務教育学校の新任校長 | |||||||||||||||||

| 研修内容 | 1 講話「学校における特別支援教育」 2 講話「よりよい学校経営に向けて」 3 研究協議「学校経営上の課題とその解決に向けて」 |

|||||||||||||||||

| 講 師 | 宇都宮大学教職センター職員 県教委事務局特別支援教育課職員 総合教育センター職員 |

|||||||||||||||||

| 研修の様子 |

|

|||||||||||||||||

| 研修評価・振り返りシートから |

0 研修の満足度、活用度

①本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。

【目標】

【講話を聞いての主な意見・感想】

2 講話「よりよい学校経営に向けて」

【目標】

【講話を聞いての主な意見・感想】

3 研究協議「学校経営上の課題とその解決に向けて」

【目標】

【研究協議を通しての主な意見・感想】

|

|||||||||||||||||

令和6(2024)年度 数学専門研修(高)

| 目 的 | 数学的活動の理解を深めるとともに、指導力の向上と授業の工夫を図り、魅力ある数学科授業を創造する。 | ||||||||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 7月23日(火) 9:30~16:00 | ||||||||

| 対 象 | 高等学校、特別支援学校(高等部)の数学科を担当している教員 | ||||||||

| 研修内容 | 講話「『統計的な推測』をどう教えるのか?~大学入学共通テスト、科学的探究、AI社会の意思決定の観点から~」 研究協議「魅力的な授業の創造」 |

||||||||

| 講 師 | 立正大学データサイエンス学部教授 渡辺美智子 氏 総合教育センター職員 |

||||||||

| 研修の様子 |

|

||||||||

| 受講者の声 |

|

||||||||

| 研修担当者からの メッセージ |

午前の講話では、日本が置かれた状況や産業界の要望などの説明があり、受講者は統計学が求められている経緯や背景を理解することができ、統計教育の重要性を実感できたようです。午後の研究協議では、グループで統計的推測について授業づくりを行いました。受講者のみなさんは、教科書通りの授業展開ではなくデータを活用しながらシミュレーションや確率を根拠として授業を展開するイメージをもつことができたようです。

|

||||||||

令和6(2024)年度 新任校長研修(高等学校、特別支援学校)第2日

| 目 的 | 校長としての職務、今日的な教育課題、学校経営の在り方等について総合的に理解を深め、校長としての資質の向上を図る。 | ||||||||||||||||||

| 日 時 | 令和6(2024)年 7月 9日(火) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||||

| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の新任校長 | ||||||||||||||||||

| 研修内容 | 1 講話「学校における特別支援教育」 2 講話「学校の財務と事務室との連携」 3 講話・演習「学校におけるICT活用」 4 研究協議「学校経営上の課題とその解決に向けて」 |

||||||||||||||||||

| 講 師 | 県立学校職員 県教委事務局特別支援教育課職員 総合教育センター職員 |

||||||||||||||||||

| 研修の様子 |

|

||||||||||||||||||

| 研修評価・振り返りシートから |

研修の満足度・活用度

① 本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。

【目標】

【講話を聞いての主な意見・感想】

2 講話「学校の財務と事務室との連携」

【目標】

【講話を聞いての主な意見・感想】

3 講話・演習「学校におけるICT活用」

【目標】

【講話・演習を通しての主な意見・感想】

4 研究協議「学校経営上の課題とその解決に向けて」

【目標】

【研究協議を通しての主な意見・感想】

|