※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

学校行事や授業風景、四季の移ろいなどを紹介します

卒業アルバム制作の委託業者サーバへの不正アクセスについて

本校が卒業アルバム制作を依頼している大内写真館の業務委託先である株式会社イシクラのサーバに不正アクセスがありました。同社より「第三者が個人情報を閲覧した可能性は否定できないものの、情報漏洩は確認されていない」との報告がありました。対象となるのは、2024年5月18日までに提出したデータ(氏名、画像データ)となります。

関係する皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。なお、この件の詳細は株式会社イシクラのホームページ(https://www.ishikura.co.jp/news/386)をご参照ください。

(参考)

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/kodomo-hoyou-hoikuen/20241129110208.html

令和6年度卒業式

令和7年3月3日(月)、栃木県立真岡高等学校の卒業式を挙行いたしました。

本年度は197名の生徒が真岡高校を卒業しました。

コロナ禍に入学し、さまざまな制約の中でも勉強や部活動に励み、多くの成績を収めてきました。

新年度から始まる新しい生活が素晴らしいものになることを教職員一同心より願っています。

改めて、卒業おめでとうございます。

多くの保護者の皆様、来賓の皆様におかれましては、ご臨席をいただきましてありがとうございました。

「白布ケ丘だより」2月号発行

「白布ヶ丘だより」2月号(第188号)が発行されました。今月号は、「卒業特別号」です。来る3月3日に卒業を迎える3年生にエールを贈ります。また、2月7日に開催された「テーマ研究発表会」の発表の様子も載っています。

下記PDFを開いてご覧ください。

テーマ研究代表者発表会

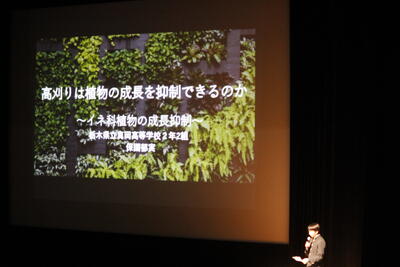

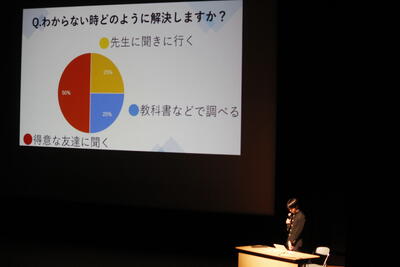

2月7日(金)に、テーマ研究代表者発表会をいちごホールで実施しました。

本校は「総合的な探究の時間」に、1年生では「探究基礎」として探究スキルを学び、2年生で「個人テーマ研究」として各自の興味関心に基づいた研究を行っています。

例年代表者発表会は校内で実施していましたが、多くの方に見ていただくために、ポスターセッションも含めた、規模の大きいものにバージョンアップしました。講評者として星の杜高校の三浦先生、株式会社プリマペンギーノの中澤様をお招きし、発表毎にご講評をいただきました。

12月末に行われた「探究フォーラム」で発表した5人が第一部として全体発表し、そのほかの優秀な研究として選ばれた2年生と1年生の班がステージ発表とポスターセッションに分かれて発表しました。

ステージ発表では真高生らしい活発な質疑応答がなされ、大変意義のある発表会となりました。

この探究学習を通して、答えの無い問題に対して立ち向かっていくスキルと好奇心が身についてくれていることを期待しています。

発表テーマ【第一部】

・クラウチングスタートは本当に速いのか ・高刈りは植物の生長を抑制できるのか

・中学校での個別最適化学習は可能か ・真岡高校新築計画

・スマート農業の観点から~農業の未来~

ステージ発表【第二部・三部】

・カビの発生と繁殖を抑制する食材と抗菌シートの研究 ・自転車を効率的にこぐには

・真高生に本を読んでもらおう ・大規模農業~どう支える?~

ポスターセッション

【2年生】

・お風呂の入り方で睡眠の質は変わるのか ・授業で先生が大切にしていること

・猫は耳の動きで感情を表現できるのか ・カメムシの被害を防ぐには

・夏季のシジュウカラは木のどのあたりを好むのか ・肌をきれいにする方法

・学校教育で科学リテラシーは身につくのか ・高齢者の自転車事故をなくす方法

・防音について ・PKが一番決まりやすいコースとは

【1年生】

・コンビニのフードロスについて ・家庭のフードロスを減らすためには

・フードロスの削減について ・学校給食においてのフードロスの現状と解決策

・スマホアプリを活用した空き家問題の解決策 ・世界各地のフードロス問題~リンゴの皮は食べられるか?

・真岡市の空き家の現状と対策 ・県内の食品ロスの状況と解決案

・空き家クイズ~知らないと損するかも~ ・コンポストで街を活性化

「白布ケ丘だより」12,1月号発行

「白布ケ丘だより」12,1月号発行されました。

今月号は、3年生の受検本番の様子や、2年生の「テーマ研究発表会」等の様子が記載されています。また、3学期は国民の休日や高校入試のため休業日が多いので、2,3月の休業日カレンダーも載っています。1,2年生は3学期の計画的学習に注意しましょう。

2月7日(金)令和6年度「テーマ研究発表会」開催

〇令和7年2月7日(金)に令和6年度「テーマ研究発表会」が開催されます。

本校は栃木県「STEAM教育推進事業」のモデル校の指定を受け、「総合的な探究の時間」を中心に探究学習を推進しています。その事業の一環として、課題研究(「テーマ研究」等)に関する成果発表会を開催します。詳細は下記「令和6年度テーマ研究発表会」をクリックしてご覧下さい。一般の方(本校関係者外)で参加ご希望の方は事前に本校に御一報下さい。

3学期始業式

本日は3学期始業式でした。

始業式はリモートで行われ、生徒は教室から参加しました。式の後は各教室でLHRを行い、その後授業となりました。

3学期は短い期間ではありますが、受験や学年末試験など1年の中でも重要な学期となります。

一日一日を大切に過ごして取り組んでほしいと思います。

また感染症が流行していますので、手洗い・うがいなど体調管理には十分気をつけていきましょう。

2学期終業式

本日は2学期終業式でした。

校長先生からは禅語の「日日(にちにち)是(これ)好日(こうじつ)」についてのお話がありました。「毎日が良い日」という意味です。良い日もあれば悪い日もある。しかし人生という視点で見れば悪い日も、自分を成長させてくれる「良い日」になる。何事も前向きに考えていくようにとのお話でした。

終業式のあとは壮行会と激励会を合わせて行いました。

応援団から演劇部と吹奏楽部、そして3年生にエールが送られました。

皆、それぞれの目標に向かって全力で頑張ってほしいと思います。

明日から冬休みに入りますが、健康に留意し規則正しい生活を心掛け安全にお過ごしください。

真岡高校通信(出版委員会発行)

真岡高校通信vol.01「真高の魅力を伝えます!」真岡高校通信Vol.1.pdf

真岡高校通信vol.02「勉強はもちろん、行事も部活動も熱い‼」真岡高校通信Vol.2.pdf

真岡高校通信vol.03「『日本一熱い男子校』の学校行事を紹介!」真岡高校通信Vol.3.pdf

第61回校内駅伝競走大会

11月24日(日)に第61回校内駅伝競走大会を実施しました。中村中学校からスタートし、益子町、井頭公園を経由して真岡西中学校をゴールとする約40kmのコースでした。

当日は朝から良い天気に恵まれ、走者は自分の区間を最後まで走りきることができました。

また補助員の生徒達や保護者の皆様の協力もあり、けが等がなく無事終了することができました。

帰校後は講堂で表彰式を行いました。表彰式後、校長先生から走者や係の生徒、ひとりひとりが大変よく頑張った、お疲れ様でしたとの講評をいただきました。

休日にもかかわらず応援に駆けつけてくださった保護者の皆様、各関係者の皆様、ありがとうございました。

第3回・第4回落ち葉清掃

11月22日(金)と29日(金)の2週に渡り、それぞれ2学年と1学年で落ち葉清掃を実施しました。

今回は、学校外周の落ち葉清掃となるため、前回と比べかなりの量の落ち葉を集めることとなりました。また担当箇所だけでなく、近隣の公園や校内のグラウンドなどさまざまな場所の清掃を行いました。

今年度は生徒会とボランティアの生徒との活動を含めまして、計4回実施することができました。この落ち葉清掃を通して、真岡高校生の奉仕の精神を養うこととともに、生徒自身の新たな気づきや良い学びになればと思います。

この度協力いただきました近隣地域の皆様、大変ありがとうございました。

何かお気づきの点がありましたら、真岡高校までご連絡ください。

全体写真:1学年

第2回落ち葉清掃

11月13日(水)に第2回落ち葉清掃を実施しました。

第1回目と同様に生徒会とボランティアの生徒等で校舎南側付近を清掃しました。

今回は清掃活動開始前に、佐藤 勉同窓会長がお越しくださり生徒に激励の言葉をかけていただきました。

そのあと生徒は、自分の持ち場を担当教員と確認し、道具を持って作業に向かいました。

ここ数日で気温がぐんと下がり、前回よりも欅の葉が枯葉となっていて落ち葉の量も増えてきました。

落ち葉は民家や道路だけでなく、側溝にまで葉がたまってしまうので、こちらの落ち葉も取り除きます。

前回と同様に約1時間程の活動でしたが、今回はリヤカーいっぱいに集めることができました。

最後に全体で集合写真を撮り、生徒会とボランティアの生徒等の活動が終了しました。

次回の第3回落ち葉清掃は11月22日(金)で、2学年全体で行う予定となっています。

清掃区域の地域の皆様の中で、敷地内の清掃が必要な場合は、案内に記載されてる時刻に、付近にいる生徒に気兼ねなくお声がけください。

第1回落ち葉清掃

11月6日(水)に第1回落葉清掃を実施しました。

昼頃には雨が降っていましたが、清掃時には止み予定通り実施することができました。

今回は生徒会とボランティアの生徒、合わせて33名で校舎南側付近を清掃しました。

班ごとに分かれて竹箒や手箕を使って、生徒自ら積極的に清掃活動に取り組みました。

落ち葉清掃をするだけでなく、同時にごみ拾いをしている生徒も見られました。

約1時間の作業を終え、学校に戻りました。

今年度はあと3回実施する予定となっています。清掃区域の地域の皆様には案内用紙を配布しています。敷地内の清掃が必要な場合は、案内に記載されてる時刻に、付近にいる生徒に気兼ねなくお声がけください。

不明な点がありましたら、お問い合わせくださいますようお願いいたします。

※第2回目は、11月13日(水)を予定しています。

マラソン大会

10月28日(月)にマラソン大会を井頭公園で実施しました。

生徒はこのマラソン大会に向けて、2学期の体育の授業時から練習を重ねてきました。

開会式では校長先生から、「最後までベストを尽くし、そしてペースを考えながら走るように。健闘を祈ります」とお言葉をいただき、生徒は気が引き締まった様子でした。

その後は準備運動やウォーミングアップを行い、定刻にピストル音と共に一斉に走り出しました。

2週目に入るところには給水場があり、保護者の方々から次々と水を受け取っていきました。

飲んだあとはゴールに向けて再び疾走していきました。

走っているさなか保護者の声援に耳を傾け笑顔を見せる生徒や、頷く様子の生徒も見られました。

大会終盤には雨が降りだし視界が悪くなっていきましたが、それでも生徒はゴールを目指し走り切りました。

最後まで走り切ったことで、生徒の体力向上や自分に対する自信につながったと思います。

当日会場までお越しくださった保護者の皆様、ご協力とご声援ありがとうございました。

本日の校内マラソン大会は予定通り実施します。

本日の真岡高等学校、第65回校内マラソン大会は予定通り実施します。

秋の芸術鑑賞会

10月22日(火)に真岡市民会館にて芸術鑑賞会が行われました。

午前中3時間授業を受けた後、生徒は会場まで自転車と徒歩で移動しました。

今年度は演劇イングによる「EDDIE エディ」を鑑賞しました。

ボクシングトレーナーとして世界チャンピオン井岡弘樹を育て、共に戦い生きたエディ・タウンゼントの半生を描いた作品となっています。

俳優の方々の熱い演技に生徒は集中して鑑賞しており、クライマックスのシーンでは涙する生徒もいました。

最後に生徒会から劇団に感謝の言葉と花束が贈られました。

笑いあり、涙ありのあっという間の2時間でしたが、今回の演劇内容が少しでも生徒の成長のきっかけになればいいと思います。

劇団イングの皆さん、ありがとうございました。

壮行会

10月8日(火)の昼休みの時間を使い、吹奏楽部と陸上競技部の壮行会が行われました。

吹奏楽部は10月13日に茨城県で行われる東日本大会へ、陸上競技部は10月19日~20日に宇都宮市で行われる関東大会へそれぞれ出場します。

各部活動は、大会に向けて日々努力を重ねてきました。

大会当日は、これまでの成果を発揮し、良い結果を残せることを期待しています。

右:吹奏楽部

左:陸上競技部

修学旅行4日目(最終日)

いよいよ修学旅行も最終日となりました。

本日は午前中クラス別行動の後、午後栃木への帰路となります。

朝一で大きな荷物をトラックに搬入。

その後ホテルでの最後の朝食。

午前中は各クラスに分かれて

・保津川下り

・トロッコ列車

・比叡山

のそれぞれのコースに向かいます。

天候が心配されましたが予定通りのコースを周る事が出来ました。

保津川下りは普段より水位が高い状態だったそうで、迫力がありました。

舟漕ぎの体験もさせてもらいました。

短い時間でしたが嵐山散策も。

そして全クラス合流後京都駅で解団式を行いました。

解団式での生徒代表挨拶。

京都駅での最後の自由時間。

帰りの新幹線では、疲れた様子の生徒もいましたが、無事宇都宮駅、真岡高校へと到着する事が出来ました。

今回の修学旅行を通して、生徒たちは歴史や文化に触れるだけでなく、仲間との絆もさらに強めることができました。雨の日の班別行動や、最終日のクラス別行動など、思い出に残る体験がたくさん詰まった3泊4日でした。

これからもこの経験を糧に、学校生活や勉強に励んでいってほしいと思います。

それではお疲れさまでした!ありがとうございました!

修学旅行3日目

本日は京都を中心とした班別行動の日です。

ホテルでの朝食。

朝からあいにくの雨模様でしたが、生徒たちは元気に出発していきました。

雨のため急遽予定を変更した班もありましたが、午前中は伏見稲荷大社や清水寺を訪れた班が多かったようです。

非常に混雑していましたが、男子高校生の集団は珍しいので真岡高校生は遠くからでもすぐ分かります。

午後は京都駅周辺やホテル近くの京都水族館を訪れた班も多くいました。

イルカショー最前列の真岡高校生。

雨の京都という普段とは違う幻想的な雰囲気も十分楽しめたようです。

本日の夕食はホテルでの京料理ビュッフェです。

最後の班長会議。

明日はいよいよ最終日です。

午前中はクラス別行動、午後移動となります。引き続き体調と安全に気をつけながら、最終日にのぞみたいと思います。

修学旅行2日目

修学旅行の2日目は班別行動となります。

ホテル朝食での腹ごしらえ。

生徒がホテルに残したメモ。

本日は神戸の宿を出発し、各々神戸大阪京都を巡って各自で夕食、最終的に本日の京都の宿へ向かうルートになっています。

USJに行った班や、大阪散策後京都で夕食、といった班が多かったようです。

各班の写真は生徒が撮った写真も含めて卒業アルバムに掲載予定ですのでお楽しみに!

一部の班のものを紹介します!

ハーブ園と男子高校生。

神戸の街並みを撮影する生徒。

有馬温泉を訪れた唯一の班。

各班それぞれが選んだ行き先で神戸や大阪、それぞれの街が持つ個性豊かな魅力を、各班が存分に味わうことができた充実した一日でした。異国文化や歴史、現代的なエンターテインメントまで多様な体験を通して、修学旅行の醍醐味を味わうことができました。

明日は京都での班別行動となります!

修学旅行1日目

2学年の修学旅行が本日よりスタートしました。日程は10月1日から4日の3泊4日、行き先は広島・関西方面になります。

早朝の集合となりましたが、予定された生徒全員出発する事が出来ました。

行きの新幹線からの富士山。

長時間の移動を経て、お昼過ぎに最初の行き先である広島に到着しました。30℃をこえる暑さでしたが、生徒はガイドさんの説明を受けながら平和記念公園や資料館、周辺施設を訪れて平和について学びました。

夕食では広島名物のお好み焼きを食べました。生徒は熱々のお好み焼きを黙々と食べていました。

本日の宿泊地の神戸に到着したのは20時過ぎとなりましたが、大きな体調不良者もなく充実した1日になりました。

ホテルでの班長会議の様子。

明日からは班別行動となります。

今年度の駅伝大会について

令和6年11月24日(日)に駅伝大会が実施されます。コース、各中継所、中継所通過予定時刻の詳細が以下のページにて確認できますので、詳細は以下のコース詳細からご確認ください。

令和6年度駅伝大会

日時:令和6年11月24日(日)

スタート時刻:9時

コース詳細:https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17hy3nzoXOeyf7l7Sj9gi0kplii2d3cFW&usp=sharing

※スマートフォンの方は以下のQRコードをご利用ください。

献血

9月も後半に入りましたが、まだまだ暑い日が続いています。残暑厳しい折、本日は本校で献血が実施されました。今年はコロナの影響もあり、直近で体調に問題が無い生徒という条件下での実施となったため、例年よりは人数がやや少なくはなりましたが、3年生72名、2年生60名の132名が献血に協力してくれました。生徒たちは体調を万全に整えて本日の献血に臨みました。

献血終了後は、休息をとりながら談笑する姿もみられました。高校での献血体験が、今後の献血協力へのきっかけとなる人も多いそうです。今回の献血体験を通して、また次の機会に繋がると良いですね。献血に協力してくれた生徒のみなさんありがとうございました。

学校祭[白布祭]準備

本日は終日白布際の準備となっています。

各委員会や部活動、クラスの発表に向けてそれぞれ準備をしています。

準備と並行して、明日に迫った合唱コンクールの練習もおこなわれています。

2学期が始まって早々に大きな行事が続きますが、生徒たちは精力的に準備や練習に取り組んでいました。

始業式/ALT新任式/野澤賞授与式

本日より2学期がはじまりました。2学期もまたこちらのホームページを通して学校や生徒たちの様子を紹介していきます。早速以下に本日の様子を載せていきます。まずは始業式です。朝のSHRと大掃除の後に講堂にて始業式を実施しました。

始業式終了後は、2学期から英語の授業などでお世話になる新しいALTの先生の新任式がおこなわれ、校長から生徒たちにALTの先生の紹介がありました。

その後、野澤賞授与式もおこなわれ、昨年度の卒業生から野澤賞を授与された受賞者が表彰されました。野澤賞は在学中に学業、人物ともに優れた者に与えられるもので、多くの受賞者が表彰を受けました。

その後、新生徒会役員の任命式と、全国大会、関東大会への出場が決まった吹奏楽部と弓道部の壮行会がありました。

2学期は年間を通して一番多くの学校行事が予定されている学期になります。今週は合唱コンクールと学校祭も予定されています。生徒たちにとって充実した2学期になることを期待しています。

終業式/ALT離任式/留学生送別会

本日1学期の終業式がおこなわれました。4月にスタートしてから1年生は72日間、2・3年生は71日間の1学期が終了となりました。生徒たちは朝のSHR後、清掃をし、講堂に入場しました。終業式に先立ち、今回は文芸部と陸上競技部の壮行会、ALTの先生の離任式、留学生の送別会が開かれました。

文芸部と陸上競技部の壮行会の様子です。応援團による激励がおこなわれました。

ALTの先生には英語の授業だけでなく、昼休みの時間なども生徒たちとコミュニケーションをとっていただき、多くの生徒に英語を学ぶ楽しさを教えて頂きました。

留学生の送別会の様子です。はじめて本校に来た時はまだ日本語に不慣れな様子でしたが、あれから1年が経ち、今日の送別の挨拶では日本語でとても上手に挨拶していました。母国のイタリアに帰国後したら日本、そして本校での1年間の経験を活かして活躍してもらえたらと思います。

予定されていた全てのセレモニーが終了後、1学期の終業式となりました。

1学期は今日で終わりとなりましたが、来週からは夏期補習授業がはじまります。夏期補習授業や部活動、各教科から出た課題やテーマ研究など、夏休みとはいえ、やることがたくさんあると思いますが、オンオフをしっかり分けて、計画的に夏休みを過ごすようにしましょう。

今年もナナフシを見つけました

昨年の6月にナナフシを記事にしましたが、今年もナナフシに遭遇しました。今回は昇降口近くの壁についていました。木の枝に止まっていたらなかなか見つけられませんが、さすがにコンクリートの壁では逆にその細長い体が目立っています。

ちなみに見た目は枝そのものですが、間近でよく見ると目が確認できます。

色や模様を周囲に合わせて擬態したり、派手な体色で危険をアピールしたりと、昆虫も自然の中で生き抜くため様々な工夫をしていますが、このナナフシの擬態能力には感心します。

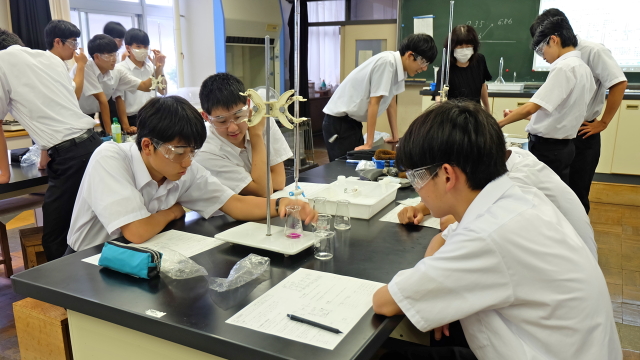

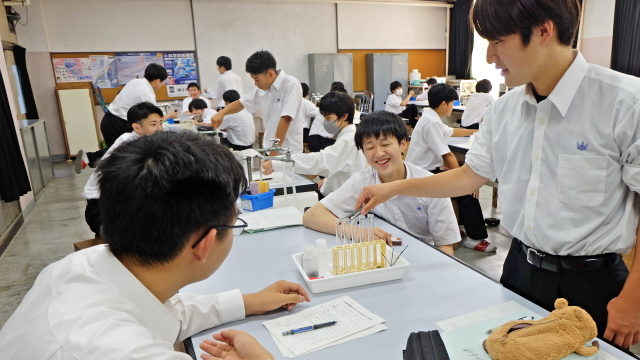

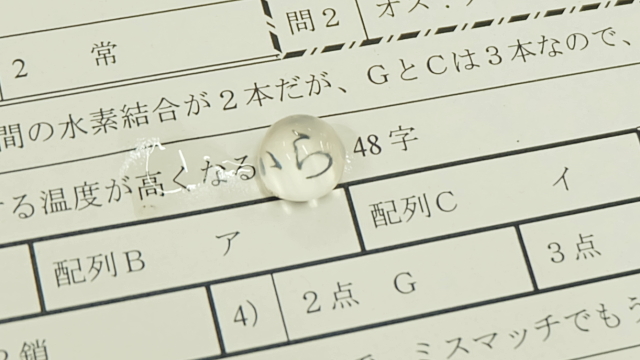

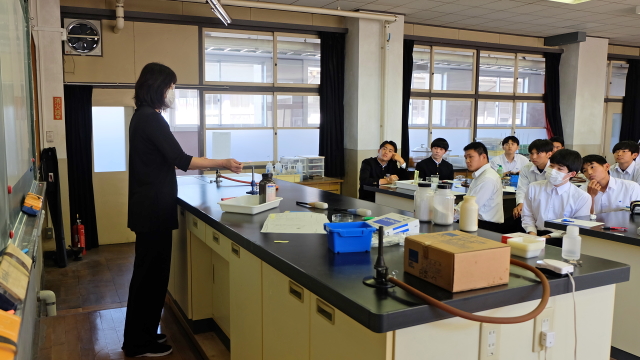

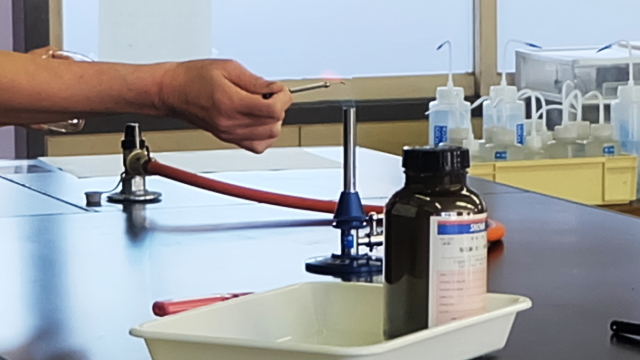

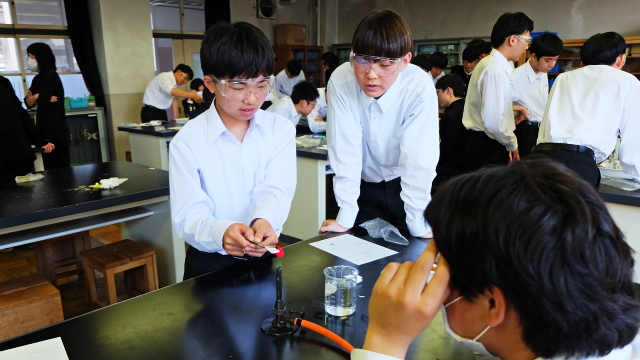

化学[2年]~中和滴定

今週の2年生の化学では中和滴定の実験がおこなわれています。授業のはじめに各器具の使い方と実験操作を確認し、各班ごとに実験を開始しました。

今回は0.1mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液を用いて、市販の食酢の濃度を調べました。

食酢に水酸化ナトリウム水溶液を滴下していき、ちょうど中和する点を慎重に探していきました。実験は合計3回おこない、その平均値を出しました。今回の実験データをもとに、次の授業で食酢の濃度を計算する予定になっています。

大学模擬授業[1・2年]

本日は先週金曜日の6・7時間目におこなわれた大学模擬授業の様子を紹介します。今回実施された大学模擬授業は昨年度までにはなかった新しい取り組みで、今年度が初めての実施となります。講師には12名の宇都宮大学の教授・准教授の先生を迎え、経営や地域デザイン、工業や農業といった12種類の講座を開いていただきました。生徒は6時間目と7時間目でそれぞれ違う講座を選択し、12種類の講座の中から自分の興味関心のある2種類の模擬授業を受講しました。

各1時間ずつの模擬授業でしたが、大学の先生の講座を受講することによって、大学での講義の内容や雰囲気を体験できたのではないでしょうか。今回の体験を今後の進路選択に少しでも役立ててもらえたらと思います。

物理基礎[1年]~LEDを用いた重力加速度の測定

今週の1年生の物理基礎では重力加速度を求める実験がおこなわれています。通常は直流電源で使用するLEDですが、それを交流電源で点灯するように加工したものを落下させ、落下の瞬間をカメラで撮影することで重力加速度を求めることができます。交流電源を用いる理由は、直流電源ではずっと点灯しているLEDを交流電源にすることで1秒間に50回点滅させることができ、落下の瞬間に約1秒ほどのシャッタースピードでカメラのシャッターを切ると、LEDが点滅しながら落下していく様子が記録できます。記録した写真を確認すると、落下直後から次第にLEDの光の間隔が広がっていることがわかります。

生徒にも理解を深めてもらうために、実験の操作を体験させました。

この後記録した画像を元に、計算をして重力加速度を求めました。

体育[1年]~プール

今週は毎日梅雨空が続いていて本日も雨が降ったりやんだりの天気となっています。そんな中、2時間目の1年生の体育ではプールの授業がおこなわれていました。ちょうどこの時は雨が上がっていたタイミングで、タイムの計測をしていました。

タイム計測後は、各自泳ぎの練習をしたり水球で体を動かしたりしていました。

真岡高校の四季~セミの抜け殻~

栃木県でも連日のように猛暑が続くようになりました。夏休みまでもう少しですが、気温は既に夏本番といった感じです。外では一日中セミの鳴き声が聞こえるようになりました。校舎前にあるトチノキの下には小さな穴があちこちにあいていて、木の株元にはセミの抜け殻がついています。

この抜け殻、よく見ると、少し小ぶりで、表面にやたら土がついています。セミの抜け殻というと、透き通った明るい茶色のイメージがありましたが、それとは少し雰囲気の違う抜け殻です。気になったので調べてみると、これはニイニイゼミの抜け殻のようです。アブラゼミやツクツクボウシやミンミンゼミといった他のセミは抜け殻の表面がこのような土で覆われることはなく、この特徴はニイニイゼミの抜け殻にだけ見られる特徴とのこと。ニイニイゼミの幼虫の体表には小さな毛がたくさん生えていて、湿った土を好むため、地中で生活している際に体が泥で覆われてこのような抜け殻になるのだそうです。また一つ勉強になりました。

家庭科[1年]~タブレットケース製作

1学期も終盤となりましたが、1年生の家庭科ではタブレットケース作りがはじまりました。

このケースは、生徒用のタブレット端末が導入されてから、その端末を収納できるようにと家庭科で製作するようになったものです。ケース本体と蓋の部分、そして糸の色を事前に選んでいるため、それぞれオリジナルのカラーとなっています。

製作実習1回目の今回は、蓋の部分を縫う作業をおこないました。

ケースは9月末に完成予定となっています。

STEAM教育特別講座のお知らせ[1年]

本日は7月18日に1年生を対象に予定されているSTEAM教育の特別講座の予告になります。

今回STEAM教育推進事業により1年生を対象にAIプログラミング体験特別講座を実施することになりました。講師は大阪産業大学の藤本雄紀氏、講座のタイトルは高齢者の孤独を防げ!‐AIを活用した解決策を“カタチ”に!‐です。

日頃の授業とはまた違った学びが得られると思います。是非お楽しみに。

物理[3年]~回路演習

今週の3年生の物理では回路について学んでいます。黒板に豆電球3個を繋いだベースとなる演示用の直列回路を作り、その回路の各所に銅線を繋いだら豆電球の明るさはどうなるかを確認しました。

生徒たちは、銅線を追加する前に豆電球の明るさがどうなるかを予想し、それから実際の結果を確認していました。予想と結果が違った生徒もいましたが、その後の解説を聞いて回路の各箇所の電位について理解しているようでした。

年間行事予定を最新版に更新しました

校内合唱コンクール演奏順の抽選

本日昼休みに合唱コンクール実行委員会が開かれました。練習日程、キーボードの説明、当日の演奏順の抽選をおこないました。

演奏順はあみだくじ!

全演奏順は資料でお知らせします。

昼休みのグランド

いつもは授業中の様子を行事を紹介することが多く、休み時間の様子はあまり紹介したことがなかったので、本日は昼休みの様子を少し紹介したいと思います。今回は昼休みのグランドを撮ってきました。

今日は曇りで日差しがないため、暑さも幾分抑えられています。グランドではキャッチボールをしている生徒が多くみられました。人工芝なので、あまり汚れる心配もなく、のびのびと息抜きをすることができます。砂のグランドも人工芝グランドもそれぞれ良い所がありますが、汚れる心配が少ない点や滑り込んでも痛くないというメリットは非常に大きいです。毎日昼休みは多くの生徒が外に出てリフレッシュしています。

体育[3年]~卓球

期末テストも終わり、本日から通常の日課に戻りました。午前中はあいにくの雨ですが、体育の授業ではプールと選択授業がおこなわれていました。選択の授業では、本来はテニス選択の生徒たちが雨のため体育館で卓球をしていました。今回はその卓球の様子を紹介します。

いつものテニスコートとは違い狭いコートでの卓球ですが、生徒たちは楽しみながらラリーをおこなっていました。

令和6年度白布ケ丘だより6月号

白布ケ丘だより6月号を生徒に配布しました。6月号は校内体育大会、生徒送迎時のお願い等の紹介となっています。上メニュー[在校生・保護者の方へ]の

真岡高校の四季~白花ネジバナ~

梅雨に入りだんだんと蒸し暑い日が増えてきました。正門を入った所にあるロータリー周辺では今月中旬頃からネジバナが咲いています。開花後に芝刈りがおこなわれたため、花数はだいぶ減りましたが、それでもまだちらほらとネジバナを見ることができます。ネジバナというと、その多くはピンク色ですが、稀に白花の個体も存在します。

上の写真では一番左側のものがよく見かけるピンク色の個体です。手前なのでピントが合っていませんが、それでも花色がピンク色であることが確認できます。そして写真中央に写っているのが白花のネジバナです。もう少し寄ってみましょう。

間近で見ても完全な白色です。この個体以外にも何本か白花の個体が確認できましたが、ピンク色の個体と比べるとその数はかなり少ないようです。ちなみにネジバナはラン科の植物に分類され、種子が非常に小さく、種子そのものに栄養分が入っていないため自力では発芽できない植物です。発芽するには共生する菌から養分をもらわないと芽を出すことができません。このロータリーでは人間の目ではわからないミクロの世界でネジバナと共生菌が上手く共存しているようです。

昇降口掲示のオープンキャンパス案内

本日は期末テスト2日目です。今日でテストの半分が終わります。期末テストが終わるといよいよ夏休みが見えてきますが、昇降口の掲示スペースでは7~8月に開催される各大学校のオープンキャンパスのチラシが掲示されています。

期末テストが終わったら、どんな大学のチラシがあるのか確認してみるようにしましょう。ネットでも色々な情報を検索できる時代にはなりましたが、実際に自分の目で見て確かめることによって得られる情報もあります。気になる大学のオープンキャンパスがあったらまずは参加してみると良いでしょう。

フードデザイン[3年]~調理実習(豚のしょうが焼き他)

1学期も早いもので本日から期末テストがはじまりました。テスト期間中のため、校舎内は非常に静かです。本日はテストで通常の授業がないため、昨日の3年生のフードデザインの調理実習を紹介します。今回作ったのは豚のしょうが焼きとポテトサラダとなめこと豆腐の味噌汁の3品です。いつも通り最初は各メニューの下ごしらえからはじめました。しょうが焼きは生姜をすりおろす所からスタートです。

味噌汁は今回はなめこと豆腐が具材ということで、比較的簡単にできました。具材を入れて味噌を溶いで完成です。

こちらはしょうが焼きの盛り付けの様子です。キャベツは自分たちで千切りにしたため、各班によって千切りの幅が色々でしたが、熱々のしょうが焼きと一緒なら細くても太くても美味しくいただけます。

完成した3品です。

これだけでは足りないのか、追加でおにぎりを持参している生徒もみられましたが、みんなで美味しくいただきました。

性に関する講演会~性暴力について考えよう~

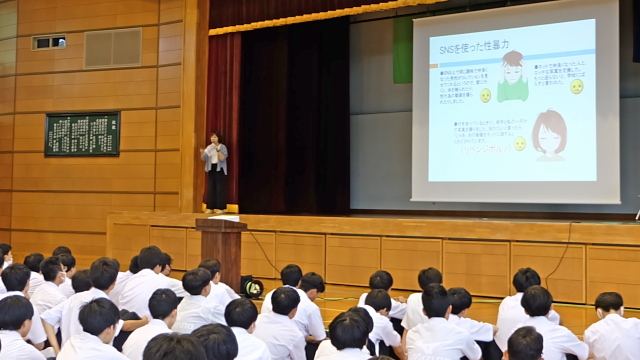

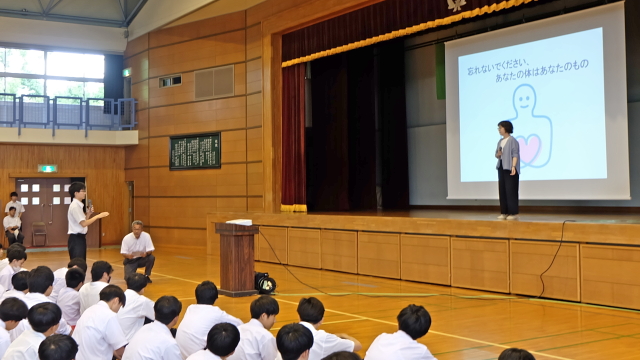

本日は先週金曜日の生徒総会後に実施された性に関する講演会を紹介します。今回の性に関する講演会は1・2年生を対象に「性暴力について考えよう」というテーマでNPO法人ウィメンズハウスとちぎ理事長の丸山文子先生に講話をしていただきました。

講話では近年急激に増加しているSNSを介したリベンジポルノや、若い世代に被害が出ている性を商品としたアルバイトなど、ここ最近大きな問題になっている事例などを中心にお話していただきました。

最後の質疑応答では生徒からの質問にも丁寧に回答していただきました。

SNSの普及により、誰もが容易に情報を得られるようになった今、その情報やツールは使う側にもその使い方やモラルが問われるようになりました。自分が被害者にも加害者にもならないよう、正しい知識を身に着け、トラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。

生徒総会

本日の6時間目に第2回目の生徒総会が開催されました。今回は先日の[生徒会役員選挙]で選ばれた新生徒会長・副会長と、新たに生徒会役員に任命された新生徒会メンバーの紹介が中心の会となりました。

これから学校行事や学校生活をより良いものになるよう尽力してくれることを期待しています。

物理[2年]~気中共鳴の実験

今週の2年生の物理では気中共鳴装置と音叉を使って音叉の振動数を求める実験をおこなっています。

気中共鳴装置の管に水を入れ、管の上で音叉を鳴らしながら水位を上下させることで共鳴する箇所を探します。

共鳴した位置を目盛りで確認し、それを複数回繰り返しながらデータを取り、最後に計算をして音叉の振動数を求めていました。

書道[1年]~集王聖教序“大地”

今週の1年生の書道では、行書体で“大地”という書を書いています。今回は王羲之という書家の“大地”を手本にしています。はじめに画面越しで先生の手本を見ながら書き方を学び、それから実際に書いてみました。

あまり書きなれない行書体の文字に最初は苦戦しつつも、手本を見たり手ほどきを受けながら書き進めていました。

真岡高校の四季~アジサイ~

今日は朝から本降りの雨となっています。今日は雨の似合う花ということで、現在グランド南側で見頃になっているアジサイを紹介します。本校では野澤一郎像のちょうど正面にアジサイが植樹されています。アジサイは一般的に葉に艶がありしっかりとした枝を持つガクアジサイと山間部に自生し繊細な枝を持つヤマアジサイに分けられ、さらにテマリ咲き、半テマリ咲き、ガク咲きという花序のパターンが存在します。本校にあるのはガクアジサイタイプのテマリ咲きという、いわゆる昔ながらの誰もが知っているアジサイです。花色は土壌のリンの含有量にもよりますが、本校にあるものはピンク色が基本のアジサイです。今日のような雨などで、土壌が酸性よりに傾いているため、基本のピンクに紫色が混在しています。その色合いがグラデーションのようで綺麗です。

ちなみにアジサイの花びらのように見えている部分は花びらではなくガクで、本当の花はテマリ咲きの場合は花序の内部に隠れています。複数枚のガクから構成される花のような部分を装飾花といい、それに対し本来の花を両性花といいます。装飾花には生殖能力はなく、種子ができるのは両性花のみです。また、テマリ咲きやガクの枚数の多い八重咲きは基本的に潜性遺伝のため、F1(子)の代では出現しません。本校のアジサイの種子から実生を育てても咲くのはガク咲きばかりになるということになります。

ちなみに花序の外側に装飾花があり、中央部分にたくさんの両性花があるガク咲きとよばれるタイプもありますので、ガク咲きの場合であれば容易に両性花を観察できます。土壌によって色が変わりやすかったり、様々な咲き方のあったりと、アジサイには知れば知るほど興味深い特性がたくさんあります。もしアジサイを見かけたら、本当の花である両性花を探してみてはいかがでしょうか。

進学講演会[3年]

先週金曜日に3年生とその保護者を対象とした進学講演会があり、非常に多くの保護者の方にもご参加頂きました。

講演会では共通テストの概況や傾向、共通テストまでのスケジュールについて、新課程になる共通テストの変更点や注意点などを説明していただきました。平日のお忙しい中、ご参加頂いた保護者の皆様ありがとうございました。

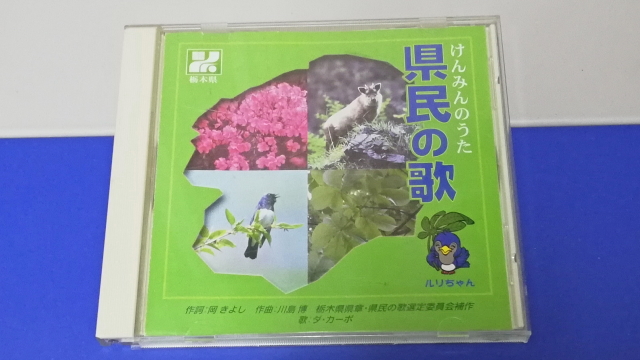

県民の日

明日6月15日は県民の日です。毎年県民の日の清掃の時間には「県民の歌」を放送していますが、今年は県民の日が土曜日のため、本日放送委員がCDにて「県民の歌」を流しました。

ちなみに「県民の歌」のCDジャケットには4つの動植物の写真が載せられています。左上がヤシオツツジ、左下がオオルリ、右上がカモシカ、右下がトチノキです。これらはそれぞれ栃木県の県花、県鳥、県獣、県木に指定されていて、右下にいるルリちゃんは県鳥のオオルリがモチーフになっています。

本校にも至誠の碑の後ろや心字庭にヤシオツツジが植栽されていて、トチノキも生徒の教室が入る1棟のすぐ前にたくさん植えられています。ヤシオツツジは桜の花とほぼ同じ時期に開花期を迎えるため、今年の花はもう終了してしまいましたが、来年の3月下旬から4月上旬にはまた綺麗な花を咲かせてくれるはずですので、来年の花の時期は、ぜひ県花であるヤシオツツジの花を観察してみてください。

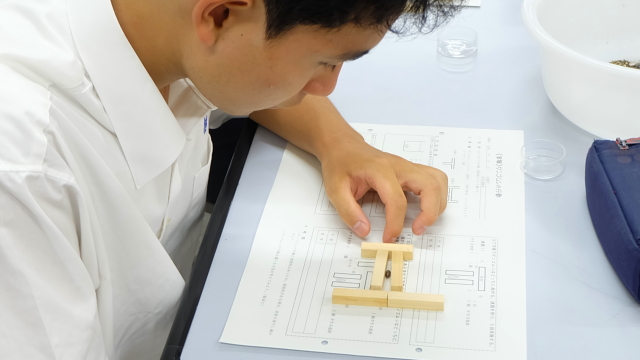

生物[3年]~交替制転向反応の確認

今週の3年生の生物ではダンゴムシの交替制転向反応を観察しました。今回の授業に協力してくれたダンゴムシたちです。

生徒たちは木の棒を組み合わせてコースを作り、そこにダンゴムシを置いて、どのように移動するかを観察しました。

色々なパターンを観察してデータを取ったところ、曲がり角を左右交互に曲がる交替制転向反応を示すことがわかりました。実験に協力してくれたダンゴムシはその後、元々いた中庭へ戻してあげました。

生物基礎[1年]~酵素の実験

今週の1年生の生物基礎では酵素の実験がおこなわれています。はじめに実験の説明と器具の使い方の確認をして、それから実験を開始しました。

今回は3%の過酸化水素水の入った試験管に鶏レバーと酸化マンガン(Ⅳ)を入れて、反応の有無を確認しました。

また、反応があった試験管には燃えている線香を入れて、発生した気体が何かを確認しました。

生徒たちは反応の有無などをプリントに記録しながら真剣に実験に取り組んでいました。

眼科検診[全学年]

本日午前中に眼科検診がおこなわれました。

一部まだ内科検診が終わっていないクラスが残っていますが、今年度の大きな検診はこれで終了となります。なお、まだ内科検診が未受診のクラスは今週木曜日に実施予定となっています。

フードデザイン[3年]~調理実習(ボロネーゼ他)

本日の3年生のフードデザインではイタリアンの調理実習がおこなわれていました。今回はボロネーゼ、オニオンスープ、グリーンサラダの3品です。まずはそれぞれの材料の下ごしらえをしてから調理に移ります。

ボロネーゼのソースとオニオンスープを調理している間にパスタを茹でます。

パスタが茹で上がったらお湯を切り、ボロネーゼのソースとともに皿に盛りつけます。

完成した3品がこちらです。

最後はみんなで美味しく頂きました。

体育[1年]~プール清掃

今週は1年生の体育の授業でプール清掃が実施されています。各クラスが1時間ずつ清掃をおこない、去年の秋以降に溜まった汚れを落とします。半年以上使っていないため、落ち葉や泥が堆積してしまうため、水抜きをした後にそれらを綺麗に除去していきます。

上の写真は最初のクラスが清掃を開始した直後の様子です。プールの底に汚れが溜まっています。

3クラス目ともなるとだいぶ綺麗になってきます。

全てのクラスが掃除を終える頃には綺麗なプールになっていました。今後プールに水を溜め、暑くなってきたらプールの授業がはじまります。

部活動の卒アル写真撮影

5月下旬から卒業アルバムの部活動ページの部分に載せる集合写真を撮影しています。ここ最近は毎日昼休みや放課後の時間帯にそれぞれの活動場所や至誠の碑の前で色々な部活動が撮影しているところを見かけます。

この写真が後々良い思い出の写真になることと思います。

体育[1年]~サッカー

今日は朝から爽やかな陽気となっています。午前中、グランドでは1年生が体育の授業でサッカーをしていました。そのすぐ横ではピンクに色づいた紫陽花がちょうど見頃を向かえています。

1年生の体育では現在プール清掃も実施しています。プールの授業は清掃後、注水、水質検査を経て実施となる予定です。プール清掃の様子は後日紹介します。

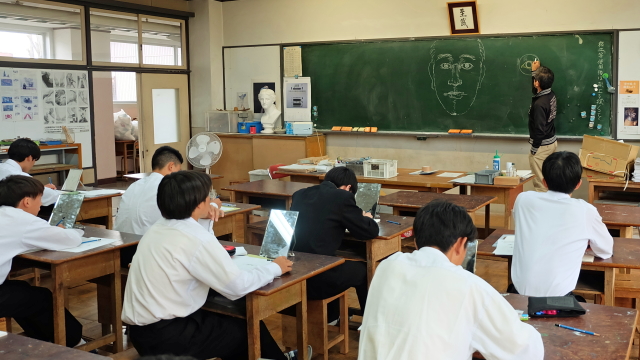

美術[3年]~塑像制作

現在3年生の美術では石粉粘土を使用してオリジナルのオブジェを制作しています。特にテーマや形は決められていないため、それぞれが思い思いのデザインで作り上げていきます。今回は石粉粘土を加工する際に必要なヘラも竹を材料に自分たちで手作りました。

自分で作ったヘラを使い、石粉粘土を加工している様子です。

次回以降、石材粘土を使用した塑像制作を完成させます。この塑像制作はいわば練習といったところで、これが完成した後に、高麗石という石を削り出して本格的なオブジェを制作していくことになります。

令和6年度白布ケ丘だより5月号

白布ケ丘だより5月号を生徒に配布しました。5月号は創立記念式や部活動の状況等の紹介となっています。上メニュー[在校生・保護者の方へ]の

音楽[1年]~タブレットを活用したリズム打ち

現在1年生の音楽ではタブレットを使ったリズム打ちをおこなっています。画面に表示される楽譜通りに手拍子をすると、しっかり手拍子できてるかどうかをタブレットが判定してくれる仕組みになっています。

このリズム打ちは易しいものから難しいものまで用意されていて、生徒たちは色々なリズムに挑戦していました。独特のリズムを刻む3拍子のシンコペーションのリズムでは最初は苦戦する生徒もいましたが、練習を重ねるうちにどんどん叩けるようになっていました。

校内体育大会

本日校内体育大会が開催されました。種目はソフトボール、サッカー、ソフトテニス、バスケットボール、バレーボール、剣道、そして騎馬戦とリレーの8種目が設定されています。生徒たちはグランドで朝のSHRをおこない、その後開会式で準備運動などでウォーミングアップをしました。

開会式後は騎馬戦とリレーの予選をグランドで実施しました。騎馬戦は怪我防止のため、崩れやすい組み方で騎馬を組んでいます。

リレーはクラスから8人の選抜メンバーによる対抗戦で実施しました。

騎馬戦、リレーの予選終了後はそれぞれ自分が選んだ種目にわかれて各種目がおこなわれました。グランドではサッカー、ソフトボールが実施され、サッカーは決着がつかずPK戦になるところもありました。

グランド東側のテニスコートでおこなわれていたソフトテニスの様子です。

その他に講堂ではバレーボール、体育館ではバスケットボール、剣道場では剣道がおこなわれました。特に剣道は経験者同士の対戦ともなると、緊張感のある白熱した試合が展開されていました。

全ての種目が終了した後は講堂にて閉会式をおこないました。

今年は総合優勝が3年5組で、上位も全て3年生が占めるかたちとなりました。1年生と2年生は是非来年体育大会や2学期の合唱コンクールで巻き返せるよう頑張ってほしいと思います。

体育[1年]~体育大会練習

昨日の夜は台風のような雨と風でしたが、本日は朝から晴れています。外は半袖でもちょうど良く、心地よい風の中、1年生の体育がおこなわれていました。明日が校内体育大会ということで、本日はその練習となっていました。外ではソフトボールとサッカーとソフトテニス、講堂・体育館ではバレー、バスケットボール、剣道の練習をしていました。その様子を紹介します。

外のサッカーとソフトテニスの練習風景です。

体育館のバスケットボールと剣道の練習風景です。

例年の体育大会ではやはり3年生が総合順位では上位にくることが多いですが、1年生も3年生に負けずに頑張ってほしいと思います。

フードデザイン[3年]~調理実習(親子丼他)

今週から3年生の家庭科・フードデザインの授業で調理実習がはじまりました。今回のメインは親子丼で、その他にジャガイモのお味噌汁と小松菜の煮びたしの計3品を作りました。以下、実習の様子を紹介します。

はじめにそれぞれの料理に使う材料の下ごしらえをしていきます。こちらはお味噌汁の具材に使うジャガイモの皮むきの様子です。

タマネギや小松菜もそれぞれ食べやすい大きさにカットします。

親子丼は鶏肉とタマネギを煮て、最後に卵を回し入れます。

卵がちょうどいい具合になったら火からおろし、ご飯の上にのせて完成です。

こちらが今回作った3品です。

最後は全員で美味しく試食しました。

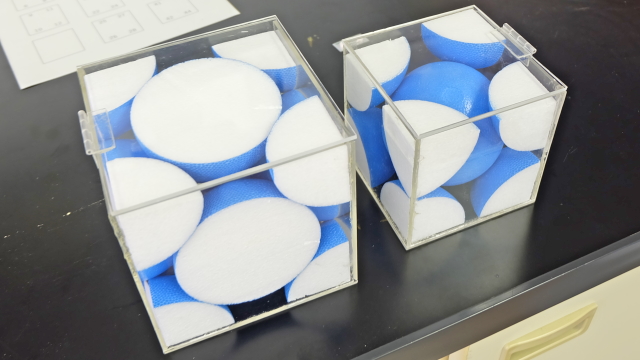

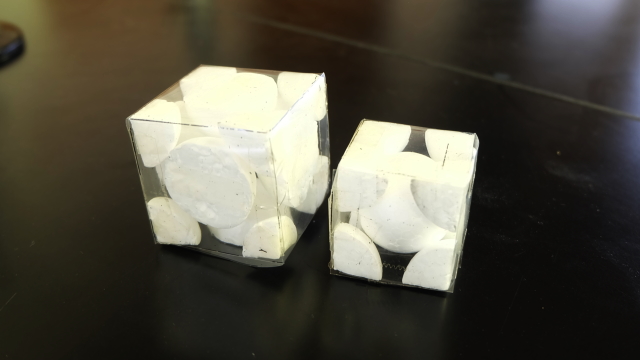

化学[2年]~結晶格子模型の作製

現在2年生の化学では結晶の構造について学習しています。その授業の一環として、本日は結晶格子の構造をよりわかりやすく理解するために模型を作製しました。

今回作る模型は、透明な立方体の箱の中に原子に見立てた発泡スチロール球を入れていきます。下のようなモデルの簡易版を作るのが今回の目標です。左側が面心立方格子で、右側が体心立方格子という結晶格子です。

まずはじめに、外側の箱となる部分を作るため、透明なシートから立方体の展開図を切り出して、箱を作っていきます。

立方体の箱ができたら、その中に詰める発泡スチロール球を加工していきます。丸のまま詰めるだけでなく、2分の1にカットしたものや8分の1にカットしたものも必要になってくるため、必要数カットしていきます。

箱と発泡スチロール球の準備ができたら、箱の中にカットした発泡スチロール球を詰めていきます。

完成したものがこちらです。

今回作製した模型を使い、次回の授業でこの1つの箱の中に原子が何個含まれているかなどを学習していきます。

生徒会役員立会演説会

本日生徒会役員に立候補した4名の候補者による立会演説会がおこなわれました。立候補者は壇上で学校や生徒会に対する思いや公約を伝えました。

立合演説会終了後は、HR教室に戻って投票をおこないました。開票結果は後日発表になります。

本校でもカメムシが増加しています

ここ最近カメムシの大量発生のニュースをよく目にします。現在関東以西の26府県でカメムシ注意報が出ているようで、関東地方でも群馬県を除く全ての都県で注意報が出ています。本校でも去年より明らかに見かける頻度が増えていて、今年は特に緑色のカメムシを見かける回数が増えています。廊下や階段でも今月に入ってから、生徒に踏まれてしまったのか潰れたカメムシを見かけることが増えました。そして今日は職員室内でも床を這うカメムシを見かけました。

刺激を与えると悪臭を放つ分泌物を出すことでも有名なカメムシですが、この分泌物には有害なアルデヒド類が含まれていて、分泌物が皮膚に付くとかぶれや色素沈着などの症状が出ることもあります。ここ最近本校でも見かける回数が増えているので、見つけても直接手で触れたりしないようにしましょう。

リーダー研修会

[防災避難訓練]終了後の放課後に、記念館にてリーダー研修会が開かれました。今回のリーダー研修会は生徒会役員と各HR委員長、各専門委員会の委員長が参加しました。はじめに担当の先生からリーダーに求められるものはどんな資質なのかという話がありました。

その後、各自でリーダーに必要なことを考え、それを踏まえ、各グループごとに意見交換をおこないました。

今日の研修会をクラス運営や委員会活動に活かして、本校の活性化につなげてもらえたらと思います。

防災避難訓練

今週からはじまっていた中間テストが本日終了しました。テスト最終日となった今日は、テスト終了後に防災避難訓練を実施しました。今回は地震を想定した内容で、放送にて地震が発生したことを伝え、避難の仕方については敢えて指示を出さないかたちでおこないました。そのような中でも、生徒たちの多くは、自主的に机の下に入るなど、各自で考えて避難行動をとることができていました。

訓練終了後、防災係の先生から、大きい地震が発生した際の避難の方法についての説明と教頭先生からの講評がありました。今年は1月1日の能登半島での地震以降、各地で地震が多発している状況にあります。いつ大きな地震が発生するかはわかりませんので、いつどこで大きな地震に遭っても自分の身を守れるよう、避難経路や避難方法、万一被災してしまった際の対応などを考えておきましょう。

扇風機配布しました

5月も下旬になり、夏日の声も聞かれるようになりました。昨日気象庁から出された長期予報では、今年の夏も気温が平年よりも高くなる見込みとの発表もありました。教室ではまだ耐えられない暑さというほどではありませんが、これからの暑さ対策として、本日早くも扇風機が配布となりました。

今年ももうすぐ暑い夏がやって来ますが、水分補給や休息をとるなどして熱中症対策をして、体調管理に気を付けるようにしましょう。

懐かしのフォトギャラリー[明治~大正]

上部メニュー[卒業生の方へ]内にある

今回は明治の開校当初から大正時代の写真の一部を公開しました。今後、随時写真は追加予定です。また、昭和以降の写真も公開できるよう準備を進めていますので、公開まで今しばらくお待ちください。

総合的な探究の時間[2年]~テーマ研究

本日は先週金曜日のテーマ研究の様子を紹介します。今回は指導担当教員と生徒が初めての顔合わせということもあり、最初に自己紹介や今後の年間スケジュールについての説明がありました。

今後の流れを確認した後は、それぞれが現段階で立てている研究の仮テーマについて発表しました。

今後は来月以降にテーマを確定させ、中間報告会、本格的な調査や実験と進んでいく予定です。

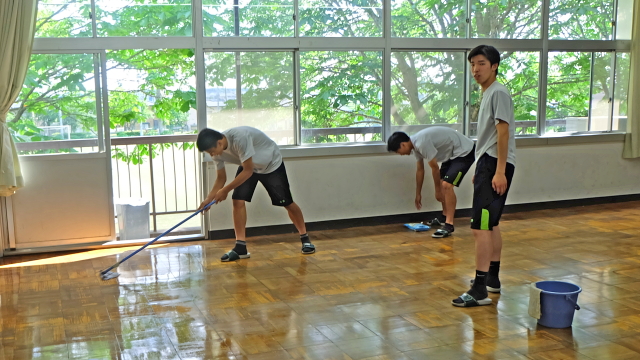

奉仕活動[3年]

本日の6・7時間目に3年生による奉仕活動がおこなわれました。今回は3年生の各HR教室のワックス掛けに追加して図書館のワックス掛けもおこないました。

その他にもトイレ清掃、廊下・階段清掃、講堂の清掃を実施しました。トイレは白を基調とした明るい雰囲気ですが、その反面しっかりと清掃しないと汚れが目立ってきてしまいます。日々の清掃でも清掃はしていますがどうしても汚れは蓄積していってしまいます。今回はそのような普段の清掃では落とせない汚れも綺麗に落としました。

廊下や階段もモップや雑巾では落ちない汚れを研磨剤などを使って落としました。

3年生全員が約1時間半をかけて学校全体を清掃してくれた甲斐もあって、校内がとても綺麗になりました。奉仕活動はこのような校内外の大掃除を通して、ものを大切に使う習慣や美化意識の醸成など環境教育の一環としておこなっています。今日の奉仕活動で、より一層美化意識の向上がはかれたのではないでしょうか。1年生と2年生は2学期に落ち葉清掃をメインとした奉仕活動を実施する予定となっています。

歯科検診[全学年]

本日歯科検診が実施されました。

口腔内の健康は心身の健康にも関係します。正しい歯磨きや、定期健診などを受けて、虫歯をつくらないようにしましょう。

関東大会出場の懸垂幕

正面玄関脇に陸上競技部、ソフトテニス部、将棋部の関東大会出場を祝した懸垂幕がかかりました。

関東大会出場に向けた壮行会は今月末におこなわれる体育大会後に実施予定となっています。

体育[3年]~サッカー・ソフトボール・バレーボール

5時間目に3年生が体育の授業をおこなっていたのでその様子を紹介します。今回は選択の授業ということで、外ではサッカーとソフトボールとソフトテニスが、講堂ではバレーボールがおこなわれていました。その中からサッカーとソフトボールとバレーボールを撮影してきたので、その三種目の様子を載せていきます。

ここ最近朝方は少し涼しい陽気ですが、日中は暑いくらいなので、殆どの生徒は上は半袖で体育の授業に臨んでいました。

探究基礎[1年]~ペーパータワーチャレンジ

先週金曜日におこなわれた1年生の探究基礎の様子を紹介します。今回の探究基礎の時間では、外部の業者に講師を依頼し、ペーパータワーチャレンジというものをおこないました。ペーパータワーチャレンジとは、何も加工や記載がされていないA4用紙を自由に使い、いかに高くタワー状に用紙を積み上げられるかというチャレンジです。用紙以外に使えるのはハサミのみです。生徒たちは4人1チームに分かれ、どのチームが最も高いタワーを作れるかを競いました。

タワー作りをはじめる前に、まずは講師の方からグループとチームの違い、今回のペーパータワーチャレンジの趣旨や到達目標について説明していただきました。

生徒たちは今回のペーパータワーチャレンジの趣旨を理解した後、2分の作戦タイムをとり、各チームで作戦を決めてからタワー作りに挑戦しました。

用紙を積み上げはじめると、チームごとの色が出てきます。各チームそれぞれが独自の方法で用紙を積み上げる様子がみられました。なお、講師の方や教員からは積み上げ方に関してのアドバイスはおこないません。生徒たちが工夫を凝らし、お互い協力し合いながら試行錯誤して積み上げていきます。

タワー作りは8分間で2回のチャレンジが設けられていて、1回目のチャレンジ終了後、より高く積み上げるにはどうしたら良いかなどを振り返り、その後再度作戦タイムをはさんで2回目のチャレンジをおこないました。2回目のチャレンジでは、1回目のチャレンジを活かし、より高いタワーを作り上げるチームが増えました。

2回目のチャレンジを終えた生徒たちは、再度振り返りをおこない、チームで成果を上げるためには何が重要なのかや、2回のチャレンジを経て気付いたこと、チームの成果を上げるために自分がどのような行動をとることができたかなどを話し合い、最後にそれを全体で共有しました。1時間のペーパータワーチャレンジを通し、生徒たちは“個”の力だけでなく、周囲と協力することの大切さや、自分の考えを相手にいかに伝えられるかなどを学習しました。

生物[3年]~豚の眼球の観察

生物で豚の眼球を解剖して眼球の構造を観察する授業がおこなわれました。

※以下、授業の様子を紹介するなかで、眼球の画像や解剖している過程の画像が出てきます。画像の処理等はしておりませんので、苦手な方はご注意下さい。

今回解剖に使用した豚の眼球です。

観察するにあたって、眼球周辺の不要な肉片や脂肪を削ぎ落しました。

前処理を終えた眼球で、視神経の向きから解剖している眼球が右目なのか左目なのかを判断し、半分にカットして眼球内部の構造を確認しました。

カットした部分から中を覗き、レンズを通した反対側がどのように見えるのかを確認しました。

水晶体を取り出し、プリントの文字が大きく見えることも確認しました。

このような実験実習が苦手な生徒もいますが、他の生徒に手伝ってみんなで協力し、眼球の構造を確認することができました。

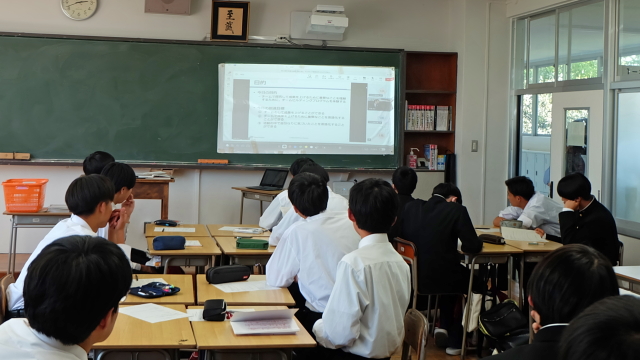

世界史研究[3年]~ウィーン体制

3年生の世界史研究の授業の紹介です。1時間目の地歴教室の様子です。ウィーン体制をテーマに、1814年~1815年にかけて開かれたウィーン会議と、それ以降各国で続いた保守的な政治体制を学習しました。

電子黒板や要点をまとめたプリントを使った授業で、当時のヨーロッパの作曲家の音楽の話なども交えながら、当時の情勢がよくわかる授業でした。生徒たちも興味を持って授業に取り組んでいました。

交通街頭指導

春の交通安全運動に合わせて、本校の交通委員生徒が学校周辺の交差点に立って交通指導を行いました。今回は北門北側・北門西側の丁字路・キューロク館北側の3ヶ所で実施しました。北門北側・西側では二段階右折の指導、キューロク館北側では一時停止の指導を重点的に行いました。

本校周辺には坂道や見通しの悪い交差点など危険な箇所があります。先月の[交通安全講話]でも4~5月は交通事故が最も多くなると注意喚起がありました。特に一時停止と左右の確認を確実に実施しましょう。自転車のヘルメット着用は努力義務ですが、万一の時の身の安全はヘルメット着用で大きく向上します。「きまり」ではなく、自分を守ることをしっかり自覚してヘルメットを着用しましょう。

吹奏楽部定期演奏会のお知らせ

吹奏楽部による定期演奏会が6月16日に開催されます。ポスターのとおり実施いたしますので、皆様のご来場をお待ちしています。

上記ポスター赤枠内にも記載させていただきましたが、今年から事前配布の整理券が廃止となりましたのでご注意下さい。詳細については今後吹奏楽部から案内がアップされる予定となっておりますので、そちらもご確認下さい。

真岡高校の四季~サツキ・ツツジ~

5月になりました。3日からは4連休です。本校では5月から上着無し登校(夏服)がOKになりました。上着無し登校となった初日の1日は時折雨も降り、上着を着るかどうか悩むような天気でしたが、今日は一転して朝から青空が広がりワイシャツ姿の生徒が増えました。これからはどんどん暑くなっていく時期となりますが、校庭ではサツキやツツジが綺麗に咲いています。本校は桜よりもサツキやツツジが多く植えられており、この時期は各所で見ることができます。

正門を入ってすぐ右手のロータリーのサツキとツツジです。奥の濃いピンク色の花がサツキ、手前の白と淡いピンク色の花がツツジです。

このロータリーには多くの木が植樹されていて、花の時期には蝶類やミツバチなどが集まってきます。今日もナミアゲハやジャコウアゲハが飛んでいました。ジャコウアゲハはクロアゲハに酷似していますが、後翅に細長く伸びる尾状突起という部分が長く、頭部から腹にかけて赤い模様があります。

こちらは1棟と2棟の間にある中庭「心字庭」のツツジです。休み時間には、体育の授業を終えた生徒がすぐ横の通路を通っていました。花の時期を逃さず、各所の花を観察してみましょう。

続いては記念館北側の「懐古庭」です。

今年はツツジの花数が少なめですが、記念館の白い外壁にツツジの新緑と赤紫色の花が栄えています。

このあと数日は綺麗なサツキやツツジを楽しむことができそうです。

今日から夏服

新年度がはじまり早くも1ヶ月が経過しました。本日5月1日から上着無し登校がOKになりました。初日は、曇り空で暑くもなく寒くもなくといったなかで、多くの生徒がワイシャツで登校していました。

栃木県は本日よりクールビス対応です。

美術[2年]~自画像デッサン

2年生の美術の様子を紹介します。現在2年生の美術では鉛筆でのデッサン、自画像を描いています。授業のはじめに顔のパーツを描く順番や、造形を理解した陰影をつけかたなどの説明がありました。

説明を聞いた後、早速鏡を見ながら自画像を描いていきます。

生徒たちは、眼球の構造や骨格、毛の流れなどを意識しながら丁寧に鉛筆を動かしていました。

年間行事予定を更新しました

令和6年度生徒総会

交通安全講話に続いて生徒総会が開かれました。生徒会執行部による進行で、昨年度・今年度の生徒会会計や行事計画について審議が行われました。

全ての議題が多数の拍手をもって可決されました。

交通安全講話

本日の6時間目に交通安全講話がおこなわれました。今年度は真岡警察署から講師の方をお呼びし、「道路に潜む危険‐あなたは気づいていますか?‐」という演題で講話をしていただきました。

講話では、自転車に乗る際はヘルメットの着用をしてほしいということや、交通ルールをしっかりと守ってほしいという話がありました。また、自転車を運転中に人身事故などを起こしてしまうと、莫大な損害賠償を請求されることもあるので、そのことも含めてしっかりと安全第一で自転車を運転してほしいとの呼びかけがありました。その後、道路ではどのような危険が潜んでいるのかを、動画を見ながら再確認しました。

講演の最後には質疑応答で生徒からの質問にお答えいただきました。

昨日の[自転車安全点検]の記事でも触れましたが、ヘルメットの着用は自分の命を守るための重要なアイテムになります。4月、5月は本校でも毎年自転車通学の生徒の事故が増える時期でもあります。ヘルメットの着用、そして交通ルールの遵守、これらをしっかりと守って安全に登校するようにしましょう。

令和6年度白布ケ丘だより4月号

自転車安全点検[全学年]

本日の昼休み、自転車安全点検を実施しました。昨日点検を実施予定でしたが雨天のため順延となり、本日に実施となりました。

令和5年4月1日から自転車のヘルメット着用が努力義務となったことを受け、本校では昨年度から自転車安全点検の際にヘルメットを着用しているかどうかについてもチェックをしています。しかし、まだヘルメットを着用していない生徒も見受けられます。ヘルメットは万一の事故の際に頭部を守る重要な役割を果たしてくれます。自分を守るためにも自転車に乗る際は必ずヘルメットを着用するようにしましょう。

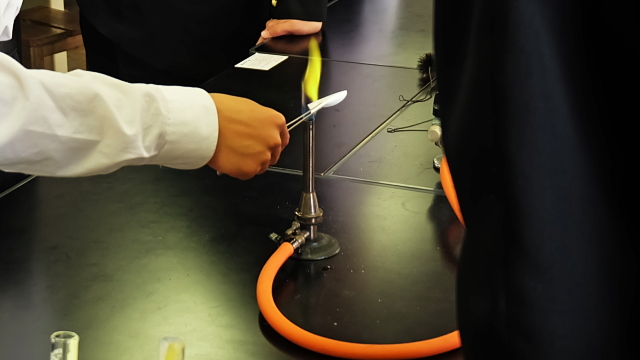

化学基礎[2年]~炎色反応の実験

2年化学基礎の授業で炎色反応の実験をおこないました。

※先週の硫黄の同素体の実験は[こちら]からご覧頂けます。

一般的に炎色反応を確認する際は白金耳を使用して観察しますが、白金耳での実験では数秒しか観察できず、色も確認しにくいため、本校では長時間観察できる独自の方法で観察しています。

白金耳の手元を拡大してみました。赤色になるリチウムの炎色反応です。炎の先端がわずかに赤色になっているのがわかる程度です。

真岡高校での生徒実験の様子です。上と同じリチウムの炎色反応です。

くっきりと赤色の発色が確認できています。この方法では、発色時間も30秒以上あるので、観察も容易です。

バリウムの炎色反応の様子です。黄緑色がよくみえます。

銅の炎色反応です。青緑色の発色です。

カルシウムの炎色反応も含め、4種類の炎色反応を観察しました。視覚的にはっきりとわかるので、生徒たちの反応も良く、楽しみながら、印象に残る実験となりました。

内科検診[2・3年]

2・3年生の内科検診の様子です。

1年生は6月に実施予定です。

体育[1年]~トスバッティング形式野球

一日中雨だった昨日から一転、本日は青空が広がり気温も上がりました。八重桜もまだ見頃のグランドで1年生が体育の授業をおこなっていました。

今日の授業はテニスボールを使ってトスバッティング形式の野球をしていました。2時間目の時間帯でしたが外は既に暑いくらいで、半袖の生徒もみられました。

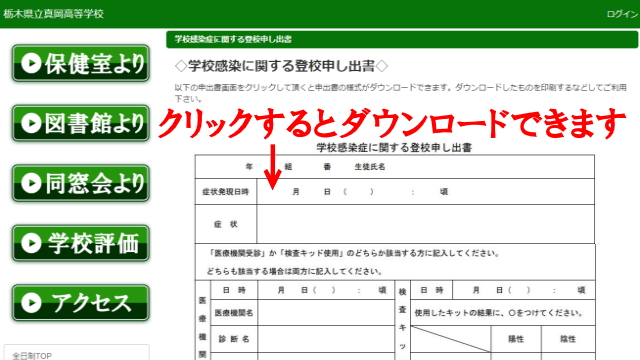

学校感染症申し出書のダウンロードについて

ホームページのリニューアルに伴い、学校感染症申し出書の位置が変更になりましたのでお知らせします。

旧ホームページではトップページを下にスクロールしていくと右下に小さくデータのリンクのみが貼ってありましたが、リニューアルに伴い、トップページ左にある

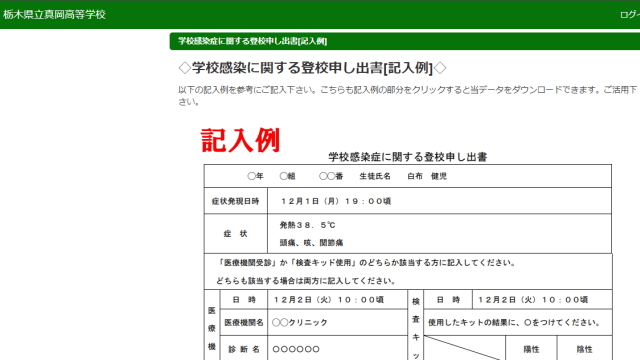

左メニューの[保健室より]から入室いただき少し下にスクロールすると[学校感染症に関する申し出書]の見本が大きく表示されます。この見本をクリックすると[学校感染症に関する申し出書]をダウンロードすることができますので、必要になった場合はこちらからご利用下さい。また、記入の仕方についても記入例を大きく掲載しました。

こちらも画面上でクリックしていただくとダウンロードできるようになっています。印刷等して記入例を見ながら記入したりするなどしてご利用下さい。

こちらの申し出書は出番が無い方が良いものではありますが、もし必要になられた際は、お手数をお掛けしますが保護者の方がご記入の上、提出をよろしくお願いいたします。

検索ボックスを追加しました

これまで[日誌]として学校行事や生徒の日常の様子などを載せていたページを

従来の[日誌]ページ内では過去の記事を検索する機能が無く、ページを遡って探していただくしか方法がありませんでしたが、今回のHPリニューアルにて過去の記事を短時間で探せるよう検索機能を追加しましたのでご利用ください。こちらのボックスにキーワードを入力して検索(虫眼鏡マークをクリック)していただくと素早く関連記事に移動できます。例として、過去の合唱コンクールの探す場合は、検索ボックスに“合唱コンクール”と入力して検索をかけると過去の合唱コンクール関連の記事が表示されます。過去の記事を見つける際などは是非検索ボックスをご活用下さい。

音楽[1年]~校歌練習

本日は1年音楽の授業の様子を紹介します。入学から3週間が経ち、1年生は校歌の練習に励んでいます。まず授業のはじめに発声練習をしてから校歌の練習に移ります。発声練習では、「ま」と「め」の発音で口内の動きを意識した発声練習をおこないます。

発声練習をして十分に声が出るようになったら、いよいよ校歌の練習に移ります。

歌詞の「健児我等が」の“が”を鼻濁音で歌うことや、「きらめき早し 星の影」の“ほ”をはっきりと発音することなどを意識して練習しました。

来月には校歌のテストが実施される予定となっています。早く覚えて自信を持って歌えるようにしましょう。

令和6年度PTA総会

昨日200名以上の保護者の皆様にご出席いただき無事にPTA総会が終了いたしました。

ご多忙の中、ご出席頂きありがとうございました。

SNS講話[1年生]

4限目に1年生対象のSNS講話を実施しました。KDDIスマホ・ケータイ安全教室としてSNSの使い方や危険性について講話をお聞きしました。

動画視聴や実際にあった事例などから、動画投稿や投げ銭、高額報酬のアルバイトによるトラブルについて教えていただきました。トラブルに巻き込まれてしまう経緯についても考えることができました。

万が一トラブルに遭ってしまった場合の対処法なども教えていただきました。

他人事と思いがちなSNSのトラブルですが、スマホやインターネットは殆どの生徒が毎日使っています。身近に潜む危険として、常日頃から正しく使用しトラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。

部活動メニューをリニューアルしました

ホームページの部活動ページをリニューアルしました。

部活動に関しての情報をご覧いただく場合は、画面左メニューの

図書館オリエンテーション[1年生]

令和6年度創立記念式・記念講演会

1時間目におこなわれた欅モニュメントに引き続き、2時間目に挙行された創立記念式と記念講演会について紹介します。

創立記念式典の校長式辞では、芳賀地区からの強い要望で本校が開校したことやその後の本校の沿革が紹介されました。

本校の沿革については、この度のホームページリニューアルにて[沿革]のページも新たに作成しましたのでそちらもご覧下さい。以下のリンクからご覧いただけます。

同窓会長祝辞では、グランド南側の大欅の由縁を紹介していただきました。昭和29年の校庭拡張工事の際に伐採の危機を迎えた欅を、本校OBで旧中2回卒の野澤一郎氏が私財を投じて現在の場所に欅を移植したこと、また移植の際には東京から専門の職人に来ていただき、40日かけて移植されたエピソードなどを話していただきました。本校の大欅がシンボルツリーになった経緯を知ることができました。

最後に吹奏楽部の伴奏による校歌斉唱にて記念式典が終了しました。

記念式典に続いておこなわれた記念講演会では、本校昭和33年度11回卒の赤上剛氏による講演がおこなわれました。足尾鉱毒事件の救済に立ち上がった政治家・田中正造について造詣が深く、「学ぶことは→変わること。人権を守る差別をしない社会と自然との共生実現へ‐文明とは何か、豊かさとは何か、学問とは何か、田中正造と共に考える‐」という演題でお話を聴かせていただきました。田中正造を軸に、環境問題や世界情勢など様々な観点からお話をしていただき、人権や自然を守る重要性を考えることができました。講演の最後には生徒に向けて、好きな道を見つけてほしい、好きなことを突き詰めていけば道は拓けるとのエールを頂きました。

講演では熱心にメモをとる生徒もみられました。

講演後の生徒会長謝辞の様子です。

創立記念日に、生徒たちには本校の歴史について改めて考える事ができました。校歌の一節“古き歴史に新しき光添えなん”にあるように、先輩方がこれまで築いてきた歴史と伝統に、今の私たちも新しい光を添えられるよう、至誠と文武両道、質実剛健の精神を持って日々の学習や部活動に取り組んでいきましょう。

欅モニュメント除幕式

明日4月20日は本校の創立記念日です。今年は4月20日が土曜日のため、その前日にあたる本日創立記念関連行事を行いました。

今年は創立記念式典に先立ち、欅モニュメントの除幕式がおこなわれました。この欅モニュメントは、令和3年8月5日に伐採された「歩(あゆみ)」と命名していた、本校東端に屹立していた大欅から創られたものです。「歩(あゆみ)」を含めた本校の大欅列は、本校OBの旧中2回卒、(株)巴コーポレーションの創業者野澤一郎氏によって移植された6本の欅の一本で、創立当初からある大欅でした。昭和44年の創立70周年の記念事業で当時の生徒らによって命名され、シンボルツリーの1本としてずっと愛されてきました。しかし長い年月による老化により幹内部に傷みが進み、空洞ができるなど倒木の危険が生じたため、惜しまれつつ令和3年度に伐採された欅です。「歩み(あゆみ)」と名前がつけられ愛されてきたシンボルツリーの一本として何とか形に残したいと考え、幹の一部分をカットして今回のモニュメントが製作されました。樹齢約130年の大きな欅だったこともあり、存在感のあるモニュメントに仕上がりました。以下、今月11日の搬入時の様子も含めてご紹介いたします。

4月11日の搬入の様子です。運んでいるのはモニュメントの台座部分です。台座も「歩(あゆみ)」から製作されました。台座部分は元々は1つの部材だったものを切り分けて製作しているため、二つの台座を並べると年輪の柄がぴったり合うようになっています。

モニュメントは重厚で、大人5人がかりで搬入しました。

傷つけないように慎重に台座へとセットしました。モニュメント本体に穴は開けないようモニュメント本体と台座部分はボルト留めではなく、裏側に添え木を差し込んで固定しています。また、木の内部が湿度により膨張すると割れが発生してしまうため、それを防ぐために磨き作業後、表面にコーティングも施工してあります。

モニュメント除幕式の様子です。校長と同窓会長から式辞が述べられました。

同窓会長は式辞で、このモニュメントを通して命の尊さや不思議さを感じてほしいと述べられました。

除幕は列席者全員でおこないました。

同窓会長や同窓会副会長等、列席の方々にモニュメントを間近でご覧いただきました。感慨深いご様子でした。

除幕後にはモニュメントを囲んだ列席者の記念撮影もおこないました。

モニュメント除幕式の後、創立記念式・記念講演会が行われました。その様子は当記事の次の記事にて紹介します。