文字

背景

行間

保健室より

保健室内からの案内、お知らせ、報告等を掲載しています

エピペン講習会(職員向け)

エピペン講習会を

実施しました

令和3年7月2日(金)に、

アレルギーのある生徒の症状発生時等

の緊急時に、迅速に対応できるように

することを目的とし、

職員を対象に「エピペン講習会」

を実施しました。

アレルギー症状が重症の場合、

アナフィラキシーショック

という危険な状態になる

場合もあり、症状発生時には、

迅速な対応が必要です。

<保護者の皆様へ>

お子様にアレルギーがあり、

学校生活で配慮を要する場合は、

養護教諭または担任まで

ご連絡をお願いいたします。

0

熱中症に関する研修(職員向け)

熱中症に関する研修を

実施しました

令和3年6月10日(木)に、

熱中症の未然防止や症状の重症化を

防ぐことを目的とし、

職員を対象に「熱中症に関する研修」

を実施しました。

これから本格的に暑くなります。

規則正しい生活を送り、

暑さに負けない体づくりを

していきましょう。

また、体調が悪くなった際には、

周囲の人に早めに申し出てください。

0

耳鼻咽喉科検診

耳鼻咽喉科検診を実施しました

令和3年5月6日(木)、

令和3年6月3日(木)に

耳鼻科検診を実施しました。

耳鼻咽喉科検診では、

耳・鼻・喉の病気がないか

などをみています。

「結果のお知らせ」は配布済みです。

所見のあった生徒は耳鼻咽喉科を受診し、

指導・治療・相談を受けましょう。

0

眼科検診の実施

眼科検診を実施しました

令和3年5月25日(火)に

眼科検診を実施しました。

眼科検診では、

目の病気やアレルギーがないか

をみています。

「結果のお知らせ」は配布済みです。

所見のあった生徒は眼科を受診し、

指導・治療・相談を受けましょう。

0

歯科検診の実施

歯科検診を実施しました

令和3年4月15日(木)、

令和3年5月13日(木)に

歯科検診を実施しました。

歯科検診では、

● う歯(むし歯)はないか

● 歯肉炎(歯ぐきの炎症)はないか

● 歯垢(歯の汚れ)・歯石はないか

● あご、かみ合わせ・歯並び

に異常はないか

などをみています。

「結果のお知らせ」は配布済みです。

所見のあった生徒は歯科を受診し、

指導・治療・相談を受けましょう。

6月4日から6月10日は

「歯と口の健康週間」です!

この機会に、

歯と口の健康を保つ生活習慣を

意識していきましょう!

0

令和2年度 安全衛生委員会

令和2年度

安全衛生委員会を実施!

11月26日(木)に、

安全衛生委員会を開催しました。

安全衛生委員会は職場の安全衛生、

及び健康管理の問題について

職員の意見を反映させながら

調査審議する委員会です。

委員会前半は、本校の産業医から、

「ウイルス感染症とその対策」について

全職員を対象に講話をいただきました。

委員会後半は、産業医と関係職員で

「職員の健康管理」について

協議しました。

職員の健康を保持増進し、

教育活動の質の向上を図れるよう、

今後も取り組んで参ります。

0

11月8日は「いい歯の日」

歯垢の染め出しを行いました

11月8日は「いい歯の日」です。

「いい歯の日」にちなんで

保健委員の3年生を対象に

歯と口の健康に関する保健指導と

歯垢(しこう)の染め出しを行いました。

昼食後に歯をみがかずに、ガムを噛んだ生徒

↑ 下の歯全体が赤く染まっており、

歯垢が付着していることがわかります。

昼食後に歯をみがいた生徒

↑ 歯と歯の間や

歯と歯肉(はぐき)の境目に

歯垢が付着していることがわかります。

歯垢の染め出しの後は

赤く染まったところを鏡で確認し、

● どこに歯垢がたまりやすいか

● 歯垢がたまりやすいところを

どのようにしてみがくとよいか

を確認し、

赤く染まった部分を落とすよう

もう一度歯みがきをしました。

一般的に、

● 歯と歯肉の境目

● 歯と歯の間

● 前歯の裏側

● 臼歯の溝

● 奥歯の後ろ側

などは歯垢がたまりやすい

といわれています。

歯と口の健康のために、

丁寧な歯みがきを心がけましょう。

0

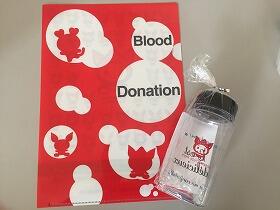

校内献血実施予定

12月16日(水)に

校内献血を実施予定です!

令和2年12月16日(水)に

生徒・職員を対象に

校内献血を実施予定です。

栃木県赤十字血液センターから

献血バスが来ます。

現代の医療技術では、

血液を人工的に造ることが

できないため、

「献血」で多くの人から

血液を集める必要があります。

献血された血液は、

病気の治療や手術などで、

血液(輸血)が必要な人たちに

使われています。

血液は長い間保存ができません。

栃木県では、

毎日約300名の献血が必要です。

この機会に多くの生徒に

献血に協力していただければな

と思います。

献血に協力してくれる生徒は、

配布した「献血申込書(同意書)」を

学校に提出してください。

献血日前日まで申し込みを受け付けます。

「献血申込書(同意書)」を

なくしてしまった場合は、

保健室まで取りにきてください。

※献血者全員に、カロリーメイトや飲み物、

下の写真のクリアファイル、

400mL献血者には、テープのり

がプレゼントされます。

0

性に関する講演会

令和2年度 性に関する講演会を実施

10月27日(火)に1年生を対象に

芳賀赤十字病院の助産師を講師として

「性に関する講演会」を開催しました。

からだとこころの性、第二次性徴、

思春期、妊娠、出産、性感染症、避妊、

ライフプラン、デートDV・・・など

幅広い知識を学びました。

親になるということは、

学業、生活、経済、夢 など

これからのことを

しっかり考えていく必要があることを

改めて学び、

パートナーとの話し合い、選択、

将来設計、決断、責任

などの重要さに再び気づかされました。

また、ひとりひとりが

かけがえのない存在であり、

自分も他者も大切なこと、

大切にする必要性があることを

学びました。

※感染予防対策として、

毎朝の検温、体調チェック、マスクの着用、

会場の常時換気を実施しました。

0

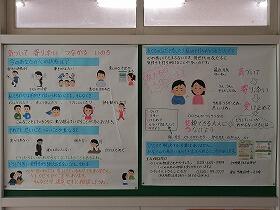

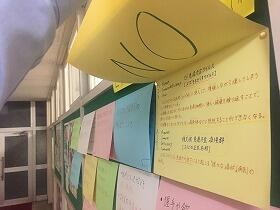

保健室掲示

保健室掲示を行いました

保健室掲示を新しくしました。

愛知県教育委員会健康学習課

「自殺予防啓発リーフレット」

を参考に、

「気づいて 寄り添い

つながる いのち」

を掲示しました。

どうしても苦しい気持ちから

抜け出せないとき。

友だちのSOSを感じたり、

悩みを打ち明けられたりしたとき。

そのようなときに、

ひとりで解決する必要はありません。

信頼できる人や相談窓口などに

遠慮せず相談しましょう。

また、真岡工業高校の先生方は、

みなさんが苦しいときに

何か力になりたい と思っています。

0

アルコール手指消毒液を設置しております

アルコール手指消毒液を設置しております

各クラスの前と各階の東側・西側に

アルコール手指消毒液を設置しております。

厚生労働省では、

新型コロナウイルス感染症の予防法として、

「3つの密」の回避、マスクの着用、

石けんによる手洗いや

手指消毒用アルコールによる消毒の励行

などを挙げています。

手指消毒用アルコールの入手が難しいと思いますので、

ご家庭では、石けんによる手洗いを励行してください。

石けんを用いて、こまめに手を洗うことが大切です。

<手洗いの、5つのタイミング>

①公共の場所から帰った時

②咳やくしゃみ、鼻をかんだ時

③ご飯を食べる時 前と後!

④病気の人のケアをした時

⑤外にあるものを触った時

今後とも、感染症の予防の

ご協力をよろしくお願いいたします。

0

校内の消毒を実施しております

校内の消毒を実施しております

13日(水)から生徒の登校が始まりました。

本校では、「3密」をできる限り避けるよう

生徒を分散させて登校させているのと同時に、

校内の消毒も行っています。

消毒液としては、

「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」

(↑キッチハイター,キッチンブリーチ等)

を用いています。

アルコールの入手が厳しい状況なので、

ご家庭でも次亜塩素酸ナトリウム水溶液

による消毒を試してみてください。

~次亜塩素酸ナトリウムを用いた消毒方法~

準備するもの

・※キッチンハイター,キッチンブリーチ等

・2Lか1Lの空のペットボトル

・雑巾

・使い捨て手袋(ゴム手袋等)

・水

・桶(おけ) ←必要な場合のみ

(1) 窓を開け、換気を行う。

(2) ゴム手袋等を装着する。

(3) 濃度0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を作る。

<水溶液を2L作る場合(2Lペットボトルを用いる場合)>

ア 2Lのペットボトルに半分程度水を入れ、

※キッチンブリーチ約20mlを入れる。

イ さらに水を加えて2Lにし、

フタを閉め軽く振って溶かす。

<水溶液を1L作る場合(1Lペットボトルを用いる場合)>

ア 1Lのペットボトルに半分程度水を入れ、

※キッチンブリーチ約10mlを入れる。

イ さらに水を加えて1Lにし、

フタを閉め軽く振って溶かす。

※商品により異なりますので注意してください。

(4) 雑巾に濃度0.05%以上の

次亜塩素酸ナトリウム水溶液を染みこませ、絞る。

(5) 次亜塩素酸ナトリウム水溶液の染みこんだ雑巾で、

消毒するところを拭く。

注意点

・誤って飲むことが無いよう、注意してください。

・酸性タイプの製品等と混ぜないでください。

有毒なガスが発生します。

・次亜塩素酸ナトリウムは、環境、器具等には使用できますが、

皮膚には使用できません。

使用する際は必ずゴム手袋等を装着してください。

・金属部分を消毒する場合には、

消毒後に水拭きすることが望ましいです。

(次亜塩素酸ナトリウムには、「腐食性」があるため。)

・薄めた液は日光の当たらない場所に保管し、

できるだけ早く使い切ってください。

(濃度が下がり、消毒効果が得られなくなるため)

・キッチンハイター,キッチンブリーチ等の

製品の説明書をよく読んでから使用してください。

以下は、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品の例です。

商品によって濃度が異なりますので、以下を参考に薄めてください。

・ハイター(花王)

水1Lに本商品25ml(商品付属のキャップ1杯)

・キッチンハイター(花王)

水1Lに本商品25ml(商品付属のキャップ1杯)

・カネヨブリーチ(カネヨ石鹸)

水1Lに本商品10ml(商品付属のキャップ1/2杯)

・カネヨキッチンブリーチ(カネヨ石鹸)

水1Lに本商品10ml(商品付属のキャップ1/2杯)

・ブリーチ(ミツエイ)

水1Lに本商品10ml(商品付属のキャップ1/2杯)

・キッチンブリーチ(ミツエイ)

水1Lに本商品10ml(商品付属のキャップ1/2杯)

※上記のほかにも、次亜塩素酸ナトリウムを成分とする

商品は多数あります。

上記に無い場合、商品パッケージやHPの説明に

したがってご使用ください。

0

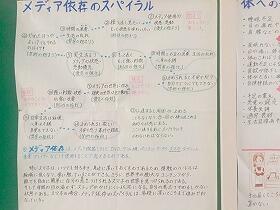

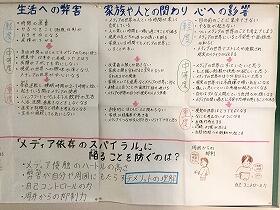

保健室掲示 1月

1月の保健室掲示を行いました

保健室掲示を新しくいたしました。

1月は『メディア依存』についての掲示です。

1学期に実施した『生活習慣に関するアンケート』の

「平均すると1日スマホ等をどれくらい使用していますか?」

の集計結果は、

● 1時間未満 4%

● 2時間未満 23%

● 3時間未満 38%

● 4時間以上 35%

となりました。

集計結果から、改めて

生徒たちのスマホ等の利用時間が

長いことがわかりました。

メディア依存のスパイラルに陥ることを防ぐのは

●メディア接触のハードルの高さ

●弊害が自分や周囲にもたらすデメリットの理解

●自己コントロール力

●周囲からの抑制力

などの総合的な対応であります。

今回の掲示は、

メディアが及ぼす弊害等を中心に載せましたので

ぜひ読んでみてください。

0

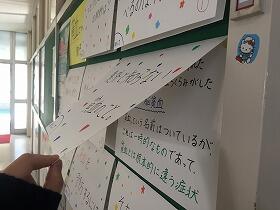

学校保健委員会

学校保健委員会を実施!

令和元年12月20日(金)に

令和元年度 学校保健委員会を実施いたしました。

委員会参加者は、

校長、教頭、健康安全指導部長、養護教諭、

生徒保健委員会の生徒3名、

学校医(内科):伊藤先生、学校薬剤師:松本先生 です。

情報共有、協議した内容は、

●新体力テストの結果について

●健康状況について

・生活習慣に関するアンケート結果

・健康診断結果

・日本スポーツ振興センター災害共済給付制度利用状況

・学校感染症(出席停止)

・保健室利用状況

●情報交換(インフルエンザについて)

です。

学校医(内科)、学校薬剤師からは

●インフルエンザについて、症状が明確に出現していない場合でも

感染力がある場合があるため、気を付けなければならない。

●肥満が真工生の健康問題であるということで、

大人になってからではなく、高校生である今のうちから

気を付けていく必要がある(特に食事)。

●食生活の大切さについて、もっと指導する機会があるとよい。

●スマートフォンを長時間使用することで生じる健康被害がある。

特に、ブルーライトによる影響が懸念される。

などの指導、助言がありました。

生徒たちに、生涯を通して健康で安全な生活を送ることが

できる力を身につけさせるため、

より一層、努力していきます。

↓写真は学校保健委員会に向けて、

生徒保健委員の委員長、副委員長が

生活習慣に関するアンケート結果をみて、

気づきを話し合っている写真です。

0

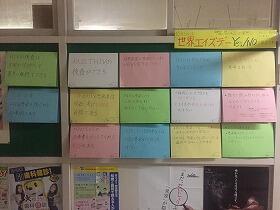

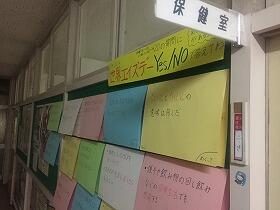

保健室掲示 12月

12月の保健室掲示を行いました

保健室掲示を新しくいたしました。

12月1日は、WHO(世界保健機関)が定めた

「世界エイズデー」ですので、

HIV/エイズについての掲示です。

保健だより12月に掲載した、

「~世界エイズデー~HIV/エイズの知識テスト」

の20の質問の答えや詳細について掲示してあります。

ぜひ読んでみてください。

0

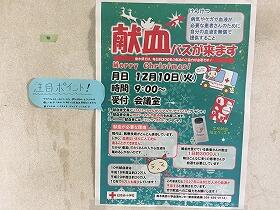

12月10日(火)の校内献血のお願い

12月10日(火)の校内献血のお願い

12月10日(火)に校内献血が行われます。

栃木県赤十字血液センターの献血車の中で

献血を行うことになっております。

血液は、「酸素を運ぶ」、「病原体とたたかう」、

「出血を止める」といった

生命の維持に欠かせない役割を担っていますが、

人工的に造ることができません。

病気やけがで血液を必要としている患者さんに

血液を届けるためにはみなさんの献血が必要です。

ぜひ、ご協力お願いします。

※栃木県では、毎日約300名の献血のご協力が必要です!!

献血者全員には

けんけつちゃんオリジナルクリアファイル、

カロリーメイト、飲み物が渡されます。

また、その中でも400ml献血者には

ハンディボトルが渡されます。

嬉しいですね。

11月6日(水)に「献血申込書(同意書)」を

配布いたしましたので、

協力していただける生徒は

11月14日(木)までに提出してください。

0

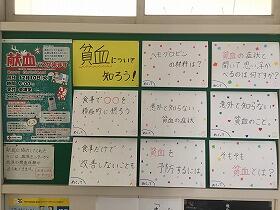

保健室掲示 11月

11月の保健室掲示を行いました

保健室掲示を新しくいたしました。

Aくん「先生。俺、貧血で立ちくらみがする・・・。」

Bくん「あ、俺も!貧血!」

と保健室で話す生徒が多いので、

11月は「貧血」についての掲示です。

AくんやBくんには

「血液検査で『貧血』とわかったの?」と尋ねると、

どうもそうではないようです。

「立ちくらみがする イコール 貧血である」

と考えている生徒が多いのですが、

立ちくらみがするのと、貧血であるのは

イコールではありません。

立ちくらみは、急に起き上がったときなど

脳に流れる血液の量が少なくなったときに起こる症状であり、

貧血(血液中のヘモグロビン濃度が基準値より下回った状態)

とは全く異なります。

上記のことや、思春期は貧血になりやすいこと、

貧血の予防法などを掲示しましたので、

ぜひ読んでみてください。

0

性に関する講演会

令和元年度 性に関する講演会を実施!

10月9日(水)に第1学年の生徒を対象に

芳賀赤十字病院の助産師である大山洋子さんを講師として

「性に関する講演会」を開催しました。

いのちとは何か、性とは何か、

妊娠のしくみ、思春期の特徴、二次性徴、

LGBT、性感染症、避妊、中絶、

相手を思いやることの大切さ

・・・などなど、多くのお話をいただきました。

「人にはカテゴリーなどない。

人は誰でもたった一人の人間である。

ありのまま、そのままのあなたでいい。」

「自分らしく生きていくためには、

パートナーの考えや多様な生き方を尊重し、

ともに生きていくことが大切。」

という大山さんの言葉が心に響きました。

この講演会を通して改めて、生徒たちには、

自分も相手も大切にして生きてほしい

自分とは異なった他者を認める心をもってほしい

と思いました。

0

学校における感染症への対応について

学校における感染症への対応について

これまで、感染症に罹患し再登校する際は、

受診証明書を提出していただいておりましたが、

受診証明書は廃止となりました。

代わりに、

1.保護者が記載する「登校申し出書」 (主治医の指示も記入)

2.医療機関を受診した際の領収書のコピー

の2種類を提出していただくことになります。

「登校申し出書」は、受診証明書のように、医療機関において医師に記入してもらう必要はありません。

感染症と診断された際の主治医の指示を考慮するとともに、出席停止の期間の基準を参考として静養の上、

再登校する際に学校へ提出していただきます。

感染症と診断された場合は学校への連絡をお願いいたします。

「登校申し出書」をお渡しいたします。

また、当該ホームページの「各種様式」からダウンロードが可能です。

感染症の拡大防止のためにも、

ご理解の上、ご協力くださるようお願いいたします。

保護者の皆様へ 登校申し出書について.docx

インフルエンザに関する登校申し出書.pdf

感染症に関する登校申し出書.pdf

0

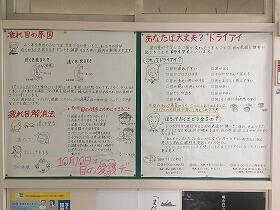

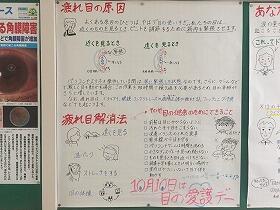

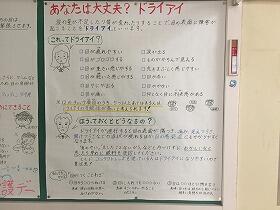

保健室掲示

10月の保健室掲示を行いました

保健室掲示を新しくいたしました。

10月は目の愛護デーということで、

「疲れ目の原因とその解消法」、「目の健康のためにできること」、

「ドライアイのセルフチェック」、「目がつくことわざ」

についての掲示です。

保健だよりにも目の健康にかかわる内容を載せましたので、

合わせてご活用ください。

0