※「各種おたより」「スクールバス」は児童・生徒・保護者専用ページです。(要ログイン)

文字

背景

行間

※「各種おたより」「スクールバス」は児童・生徒・保護者専用ページです。(要ログイン)

晴れ渡る青空のもと、インターパークプラスワンへ、校外学習に行きました。ボウリング場では、狙いを定 めてランプスから手で押し出して転がしたり、友達の得点に喜んだりして、一緒にボウリン グを楽しみました。また、ボウリング場の広い室内や他のお客さんが楽しむ雰囲気を感じたり、眺めたりし て、公共施設についての学習もできました。終始笑顔があふれる校外学習になりました。

11月10日(月)~21日(金)の2週間

産業現場等における実習で 高等部2・3年生20名が20カ所の事業所へ実習に行きました。

2~10日間の実習期間、いつもとは違う環境の中、それぞれの目標を意識して作業に取り組んだり、余暇を楽しく過ごしたり、卒業後の進路を考える大切な時間を過ごすことができました。

御多忙の中、実習生を受け入れてくださった事業所の皆様、ありがとうございました。

実習体験発表会を12月9日(火)10:00~11:30 本校体育館で行います。

保護者の皆様にも参観いただける機会になっております。(小学部・中学部の保護者も参観可能)

進路情報を得る良い機会となっておりますので、ぜひ御参加ください。

また、それぞれの実習先の情報(施設名、住所、サービス、実習内容)については、ホームページ進路指導部のコーナー内に掲載しております。ホームページTOP画面の進路指導部のタブからご覧ください。

この度、本校は栃木県青少年赤十字に加盟することになりました。先日は、日本赤十字社栃木県支部の担当者の方から、青少年赤十字旗を授与されました。

今年度は2名の方に参加していただいたボランティア養成講座も無事に終了し、校長先生からそれぞれ修了証をお渡ししました。学校支援ボランティアとして登録していただきましたので、今後もよろしくお願いします。

教職員対象に本校の指導医である、桒島真理先生に講話をしていただきました。

まず医ケア係より、本校の現在の医療的ケアの実態について話がありました。その後、桒島先生より医ケア児がQOLを向上するために教職員は何ができるのか、将来を見据えたケアや支援方法などのお話を聞き、貴重な学習の機会となりました。

校庭や中庭では木々が美しく色づき、日ごとに秋の深まりを感じます。

運動会という大きな学校行事を終え、ひと回り成長した子どもたちは、校庭の散策や芋掘り、作品作りなど、秋を身体全体で味わいながら学習を進めています。

インフルエンザ等の流行時期に入り、冬の足音も聞こえ始めました。健康管理や基本的な感染症対策をしっかり行い、皆で元気に冬を迎えたいと思います。

10月18日(土)に第3回ボランティア養成講座が行われました。

今回は運動会に参加していただき、競技に使用する道具の出し入れや片付けなどをお手伝いしていただきました。

また、当日は学校支援ボランティアの方々にも参加していただきました。

少し暑さも残る中、朝早くから参加をしていただきありがとうございました。

10月29日(水)、高等部Ⅱ課程、Ⅲ課程生徒が、栃木県ボッチャ協会の講師お二人をお招きし、ルールや投球のポイントなどを教えていただきました。講師の方の「楽しいボッチャを」という方針のもと、生徒たちは、友人の投球に一喜一憂しながら、さらに、応援が盛り上がり、楽しい時間を過ごすことができました。この活動を通して、より一層、ボッチャに親しみを持てました。

10月18日(土)、運動会が開催されました。「のざわ ちゃちゃちゃ ファイト のざわ」のスローガンのもと、参加者一人一人が競技に全力を尽くすことができました。学部を越えて他学部の先輩や後輩を応援しあう光景も見られ、大いに盛り上がりました。

児童生徒の緊急時に適切で迅速な対応ができるよう、教職員全員が訓練を行いました。

今回は、AEDを使用した事例で実践を行いました。

AEDには心電図解析機能がついているため、ためらわずにAEDを使用する決断をすることが重要であると教職員で再認識した研修となりました。

明日の運動会は グラウンドで実施 の予定です。

10月6日(月)にPTA美化活動を実施しました。

当日は36名の保護者が参加し、校舎内の手すりと巾木の拭き掃除を行いました。学部ごとに清掃場所を分担し、校舎内の隅々まで清掃することができました。きれいな校舎で子どもたちも学習することができるようになりました。

参加された保護者の方々、大変お世話になりました。

9/22(月)と9/29(月)13:00~13:20

ローソン宇都宮岩曽店付近交差点にて、児童生徒会の役員が中心となり実施しました。児童生徒たちは、「皆に優しい思いやり運転」や「速度ひかえめ」、「ヘルメット着用」などのプラカードを掲げて、地域の皆さんに交通安全の呼び掛けを行いました。児童生徒の交通安全への意識を高めるとともに、地域との関わりを深めることができました。

10月2日(火)にボランティア養成講座の2回目を行いました。

今回の講座では、実際に校内見学を行い児童生徒の学習の様子や設備等を見ていただきました。この日は運動会の練習も見学していただくことができ、頑張って練習する児童生徒の姿に感動していました。

3回目の養成講座は運動会に参加していただきます。

9月28日(日)に豊郷地区主催の防災訓練に校長、学校・寄宿舎の防災係の教職員が参加してきました。

豊郷地区の方に交じってグループごとに、消防署員の方の丁寧な説明を聞き、消火器の使用方法、火災発生時の煙体験、AEDを使った心配蘇生方法等、様々な実技体験をさせていただきました。

学校でも行っている訓練ですが、改めて動作を確認でき、有意義な訓練となりました。

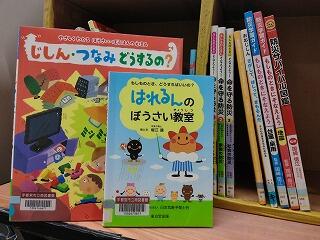

「9月1日 防災の日」にあわせ、本校では毎年9月1日から9月30日までを「のざわ防災月間」としています。

宇都宮市立南図書館の学校支援サービスを活用した防災に関する図書コーナーの設置や、各学級での防災に関する授業の実施など、様々な取組をしています。

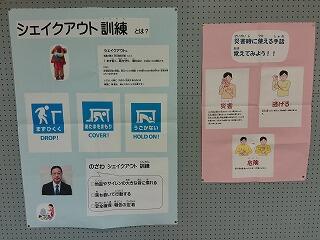

今年度の新たな取組として、のざわ防災月間の期間中に「シェイクアウト訓練」を全4回実施しました。児童生徒自身が身を守る行動を身につけること、教職員が迅速に安全確認や人員確認を行うことを目的に、時間帯を変えて繰り返し行いました。

本校の防災教育ならびに危機管理体制をさらに充実していけるよう、今回の反省を生かしていきたいと考えています。

9月22日(月)に本校会議室で保護者進路研修会を開催しました。今回はゆうちょ財団共催で、「親なきあとに向けて今からできること」というテーマで親なきあと相談室を主宰する渡部伸先生をお招きして講演会を開催しました。お金をどうやって残すか、お金をどうやって管理をするかなど分かりやすくお話して頂きました。本人がお金で困らないためには、たくさん残すことより、そのお金が本人の将来のために使われる仕組みを準備することが大切であると知ることできました。

9月19日金曜日 2時間目に防犯訓練(不審者対応訓練)が全校児童生徒を対象に行われました。不審者が校舎内に侵入したという想定で、スクールサポーターの方に不審者役をお願いし、教職員、児童生徒が適切な対応をとる訓練でした。児童生徒は事前に学習したことを生かして、教室内で静かに過ごすことができました。その後、代表の教職員らがスクールサポーターから刺股の正しい使い方を指導していただき、児童生徒はその様子を教室で見学しました。

9月9日(火)卒業生の体験発表会を行いました。

事務所補助の仕事に就いて3年目になる卒業生を講師に招いて、高等部時代のこと、進路決定について、現在の仕事のこと、休日の過ごし方などについてお話をいただきました。

身に付けておきたい力として「挨拶・報告・連絡・相談」を挙げていました。

また仕事だけでなく、趣味のボッチャや愛犬との関わりなどについても話してくださり、充実した日々が伝わってきました。

その他、福祉施設に通所する先輩やグループホームで暮らす先輩の様子も動画で紹介され、様々な進路があることを知る機会になりました。

参加した高等部生徒、中学部生徒は熱心に先輩の話に耳を傾け、自分の進路について考えるきっかけとなりました。

栃木県教育委員会事務局教育政策課人権教育室の中山孝志副主幹と渡邉卓郎副主幹をお招きし、全教職員で人権意識の高揚に向けて研修を行いました。

人権意識を高めるための知識を深め、人権感覚を磨くことができました。また、本校でどのような取り組みができるかを班ごとに協議し、互いを尊重すること、柔軟性をもつこと、寄り添うことなど、人権尊重への思いを共有することができました。

本研修の成果を活かし、より良い学校となるよう、日々の指導に励んでまいります。