文字

背景

行間

SSH日誌

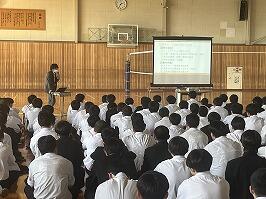

課題研究講演会(2年)

日時:令和6年4月25日(水)

場所:本校第1体育館(2年)

国際医療福祉大学教授の山本康弘先生をお招きし、2年生を対象に課題研究講演会を実施しました。

これからの課題研究に向けて、「研究とは」「アンケート調査とは」など、具体的な実施方法を教えていただきました。

生徒たちは山本先生のお話を真剣に聞き、集中している姿が見られました。また、熱心に質問する姿も見られました。

講演で学んだことを活かして課題研究に取り組んでいってもらいたいと思います。

山本先生、ありがとうございました。

課題研究ガイダンスⅠ(1年)課題研究(2・3年)

日時:令和6年4月24日(水)

場所:本校第1体育館(1年)、本校各教室(2・3年)

1年生は、課題研究ガイダンスⅠを行いました。

本校の藤原教諭により課題研究の意義やこれからのスケジュール、本校の課題研究の特徴の説明がありました。

1年生は熱心に話を聞き、課題研究を行う具体的なイメージを固めていました。

2年生はキックオフミーティングを行いました。

年間の活動計画や、これからの研究の進め方について指導教官と確認を行いました。

3年生は、課題研究の英訳に向けて、スマートフォンやGIGAタブレットPCを活用し、研究概要をまとめました。

概要のまとめが終わっている班は、英訳に進みました。

研究成果を正しく伝えられるように、これまでの英語の授業で学習したことを活かして頑張りましょう。

令和6年度 SSH課題研究ガイダンス(2・3年)

日時:令和5年4月17日(水)

場所:各教室(2年)、第2体育館(3年)

今年度第1回目のSSH課題研究がスタートしました。

2・3年生は課題研究ガイダンスが実施されました。

2年生は、これから行う課題研究について、詳細の説明を各教室でZoomで受けました。

これからの活動のスケジュールや具体的なイメージを固めていました。

今年度は後輩である一年生にアドバイスをしながら、自身の研究を深化させていくことになります。

また、スマホやGIGAタブレットを用いてAiGROWを実施し、自身の資質・能力やこれまでの活動の効果をテストしました。

3年生は、体育館にてガイダンスを受けました。

英語科の先生から、今後3年生が行う英語活用発表会(英語によるポスター発表)に向けた

英訳の方法についてアドバイスがありました。

英語活用発表会は7月10日(水)です。

両学年とも、昨年度とは活動内容が大きく変わるので、どの班もよりよい発表ができるよう頑張りましょう!

最近のSSCの活動 新1年生 よろしく!!

2024年4月12日17:00~

SSC(スーパーサイエンスクラブ)の活動を新1年生がみに来てくれました。テルミット反応、炎色反応、ドローン、宇宙エレベータなど見学しました。

ぜひ一緒に活動しましょう!!!

国際科学フォーラムでの研究発表

3月16日、横浜サイエンスフロンティア高校で行われた国際科学フォーラム(Forum for International Research in Science and Technology)に、本校から2つの班が参加し、ポスター形式で研究発表を行いました。このフォーラムの目的は以下の3点です。

① 研究発表を通して研究の成果を共有し、サイエンス教育の中核となる科学フォーラムの場を形成する。

② 海外の大学、国内の留学生などを招いた国際色豊かな研究発表会の中で英語での発表を行い、研究活動における英語コミュニケーション力の向上を図る。

③ 研究発表や意見交換を通して他校とのネットワークを広げ、研究レベルの向上を図る。

当日はマレーシアからの団体を含む51グループが、英語で研究発表を行いました。本校からは2つの班が以下のタイトルで発表しました。発表後、外国の方々から英語で質問があり、英語で対応するなど、国際色豊かなフォーラムとなりました。生徒にとって世界に目を向ける貴重な経験となりました。

「Electricity generation by Pachira」(2年生SSH 15班)

「Scientific Analysis of a Continuous 85-Kilometer Long-Distance Walk」(2年生SSH 45班)

祝 文部科学省 SSH指定校(Ⅱ期)採択

文部科学省より連絡があり、本校は来年度からスーパーサイエンスハイスクール指定校(第Ⅱ期・文理融合基礎枠)として採択されました。

指定期間:令和6(2024)年度から令和10(2028)年度までの5年間

研究開発課題「グローカルな視点と総合知の活用により創造性を育む文理融合型課題研究の開発」

Ⅰ期の取組をさらに発展させて、各種事業を実施していきます。

詳細は下記URLよりご参照ください。

「令和6年度スーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定校の内定等について」(文部科学省ホームページ)

復興農学会 第3回研究会 高校生ポスターセッション参加

令和6年3月16日(土)に開催された「復興農学会 第3回研究会」高校生ポスターセッションに、本校生11名が参加しました。専門家を前に精一杯発表し、質問にも答えていました。

【発表タイトル】

ポスター1:「飯舘村をフィールドとした実地研修の実践」

ポスター2:「高校生が考える実地研修における交流事業の可能性について」

また、専門家の発表やシンポジウムでは、専門家に混ざって高校生が積極的に質問して理解を深めていました。

学会関係者の皆様をはじめ、大学や専門機関の方々のご協力のおかげで高校生では体験できない貴重な経験をすることができました。

SSH 課題研究計画書審査会

日時:令和6年3月12日(火)

場所:本校各教室

対象:1学年

課題研究計画書審査会を行いました。

先月実施した宇都宮大学・国際医療福祉大学の大学生によるプレ審査会を経て、

改善した計画書をもとに、全ての班が宇大・国福大の先生方で構成された

審査員の方々の前で発表を行いました。

9か所の教室に分かれ、それぞれが発表を行いました。

審査員による助言や質問などをいただき、生徒が深く考える場面が見られました。

審査員の先生方ありがとうございました。

また、この日のために準備をした1年生の皆さん、お疲れさまでした。

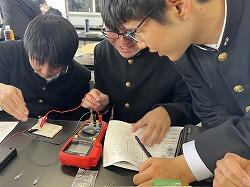

サイエンス特別講座『物理プレチャレンジin大田原(物理実験講習会)2024』 盛大に開催

栃木県各地の物理好き高校生が本校に集い、東京大学大学院の長谷川修司教授を講師としてお招きして物理の実験講習会を開催しました。開催内容は下記の通りとなります。

主 催:栃木県立大田原高等学校、共 催:日本物理オリンピック委員会

テーマ:「ブレッドボードを用いた回路の実験」

実施日:令和6年3月3日(日)

講 師:長谷川修司 氏(東京大学大学院理学系研究科 教授)

会 場:本校物理実験室

参加者:本校生12名及び他校生19名 生徒計31名(男子23名、女子8名)

教員7名

参加校:※順不同、略称

本校、黒磯、矢板東、今市工業、真岡女子、足利

内 容:

講師の長谷川先生より物理チャレンジに関する説明をいただいた後、LEDの電流‐電圧特性やLEDを用いた回折格子の実験などを受講しました。グラフ作成上の留意点、誤差の考察の仕方など詳しくご講義いただきました。

SSH 課題研究(1年)

日時:令和6年2月27日(火)

場所:本校各教室

前回の課題研究プレ審査会での大学生による助言を受け、

各班が発表で使用した「様式3」の修正を行いました。

次回はいよいよ大学の先生方の前で行う

課題研究審査会です。

どの班も、自分たちの考えてきたことがしっかり伝わるよう、

準備を頑張ってください!

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |