文字

背景

行間

SSH日誌

グループ編制(1年)課題研究(2年)英語活用発表会(3年)

日時:令和7年7月9日(水)

場所:第一体育館(1学年)本校各教室(2,3学年)

1年生は、第一体育館で説明を受け、興味のある分野の者同士でグループの編制を行いました。

今後は、今回編成したグループの仲間と共に研究を続けていくことになります。仲間と協力して良い研究にしていきましょう。

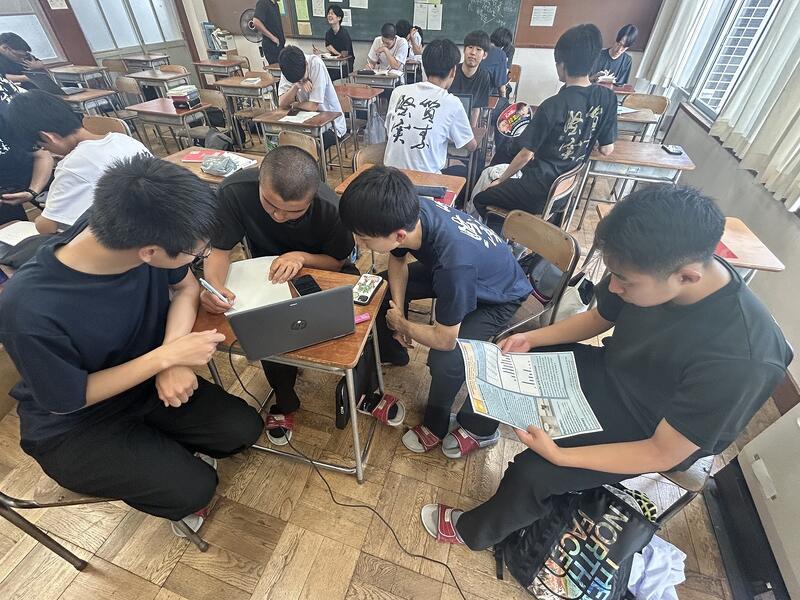

2年生は、課題研究の続きを行いました。本日が1学期最後の班別活動であるため、夏休み期間の研究計画を立てていた班が多くありました。

来週はいよいよ1年生との顔合わせです。研究について相談に乗る立場にもなっていきます。

これからの活動も頑張っていきましょう。

3年生は、3年間の集大成として本日英語活用発表会を行いました。

これまでの研究内容をポスターにまとめ、英語で発表・質疑応答を行いました。

各班練習の成果を十分に発揮して、堂々と発表ができていました。

先生方からの質疑に苦戦する姿も見られましたが、今まで培ってきた知識を活かし、臨機応変に対応していました。

今回の発表はとても貴重な経験となったと思います。3年生の皆さん、本当にお疲れ様でした。

1minプレゼン(1・2年)・英語活用(3年)

日時:令和7年7月2日(水)

場所:本校各教室

2年生は、自分たちの研究について1年生に1分間で発表する「1minプレゼン」を実施しました。

概要を簡潔にまとめ、時間内に伝えられている班もあれば、途中で時間になってしまい打ち切られる班もあり、

難しさを感じている様子が見られました。

1年生は、2年生の発表を聞いて、ワークシートの記入を行いました。

3年生はいよいよ今月に行われる英語活用発表会に向けて英語のポスターを印刷し、

発表練習を行いました。

これまでの集大成を発揮する場面になります。

最後まで充実した活動となるよう、準備・練習頑張ってください。

先行研究調査&那須野ヶ原探訪会事前説明(1年)課題研究(2・3年)

日時:令和7年6月18日(水)

場所:各教室(1,2,3年)

1年生は、本校の鈴木幹久教諭により先行研究調査を行い、先行研究の重要性や研究の際の注意点について学びました。

その後、夏休みにおこなう那須野ヶ原探訪会の事前説明を行いました。那須野ヶ原は酪農や農業が盛んで、明治以降の開拓の歴史も残す地域です。

今後の課題研究におけるテーマ選択のヒントが得られるよう頑張って取り組みましょう。

2年生は、国際医療福祉大学医療福祉学部 教授 江田哲也 氏による「統計学講座」を受講しました。

データ分析と集計時の留意点等のお話を聞き、統計学に関する理解を深めました。

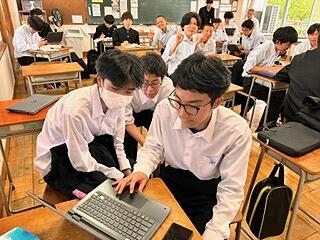

講座の後半には生徒が実際にGIGAタブレットを使って実践する姿が見られました。

3年生は前回に引き続き、英語活用発表会に向けて発表準備を行いました。

タブレットを活用して仲間と協力しながら真剣に取り組む姿が見られました。

発表会まで1か月を切っています。当日、自信をもって発表できるよう限られた時間を大切にしていきましょう!

ペマタンシアンタール研修の予習講座

令和7年6月16日(月)17:00~

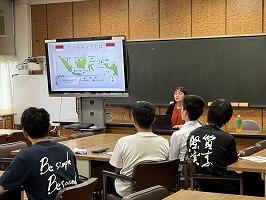

本校会議室にて、『ペマタンシアンタール研修の予習講座』を実施しました。

8月に予定している、SSHインドネシア海外研修では主な訪問地としてペマタンシアンタール、トバ湖周辺、ボゴールを訪問します。

本日はそのうちのペマタンシアンタールに関する事前学習を行いました。

北スマトラ島出身で、現在は大田原市で介護士として働いてらっしゃるミンチェさんに来ていただき、ご講演していただきました。

インドネシアという国全体の話から、北スマトラ州について、さらにはインドネシア語の挨拶や文化やマナーなど幅広くお話してくださいました。

ミンチェさん、貴重なお話をありがとうございました。

次回の事前学習は6月27日を予定しています。

R7 SSH第1回運営指導委員会 選択制講義(1年) 班別活動(2,3年)

令和7年6月11日(水)14:30~16:00

大田原高校 会議室にて オンライン併用

運営指導員7名 JST1名 県より1名 本校職員20名 計29名(うちオンライン4名)

日頃よりSSH事業において指導助言していただいている、SSH運営指導委員の先生方、県の指導主事の先生をお招きし、今年の事業計画についての会議が行われました。

Ⅱ期目2年次となる今年度の事業計画に対しさまざまなご意見等をいただき、とても有意義な会議となりました。お忙しい中ありがとうございました。

1学年は、エネルギー、環境、経済、教育に関する各種専門家による講義を受けました。興味を持ったSDGsのゴールをもとに講義を選択し、各種課題に関しての理解を深め、課題の把握に努めることで、課題研究のテーマ設定の参考になりました。

2,3学年は、前回に引き続き課題研究を行いました。

2年生は「1minプレゼン」に向けて原稿の修正や発表練習をする班が多く見られました。

3年生は7月9日に行われる「英語活用発表会」に向けて、GIGAタブレットや電子辞書を用いて発表準備をしていました。

発表会当日に向けて、頑張っていきましょう!

土と水の保全活動(1年)・スキルアップ講座(2年)・プレゼンスキルⅡ(3年)

日時:令和7年6月4日(水)

場所:第1体育館(1年)・各教室(2年)・第2体育館(3年)

1年生は、宇都宮大学農学部農業環境工学科教授の大澤和敏先生をお招きして、「土や水の保全とSDGsとの関わり」に関する講話を聴講しました。

沖縄のサンゴ礁保全や、農地における赤土流出の抑制対策に関する研究等についての講話をいただきました。

また、講話の最後には、大澤先生による沖縄三線の演奏(海の声)をご披露いただき、生徒たちが楽曲に合わせて手拍子をする姿が見られました。

2年生は、前半は希望者を対象に本校教員によるスキルアップ講座を受講しました。

生徒たちが興味のある分野の講座を希望し、Excelのグラフ作成方法や、アンケートの作成方法、

化学実験などを受講しました。

多くの生徒が受講し、それ以外の班は課題研究を進めました。

また、後半は課題研究を行い、前半で教わったことをもとに、自分たちの活動に生かす様子が見られました。

3年生は、本校の樋口先生・ALTのブライアン先生によるプレゼンスキルⅡ(英語活用)を行いました。

7月に行うポスター発表(英語版)に向けて、英語によるプレゼンの方法を学び、

同じ班のメンバー同士でプレゼンをし合う活動をしました。

プレゼンに関する動画を視聴したりする場面も見られました。

今日学んだことを、今後の課題研究に繋げていけるよう、みなさん頑張ってください!

アジア学院とのサッカー交流

日時:令和7年5月24日(土)

場所:蛇尾川緑地公園

スポーツ交流や国際交流、そして異文化理解の一環として、本校のサッカー部と大田原女子高校のサッカー部がアジア学院の希望者と、サッカーを通じて交流しました。

試合は最初こそ全員が緊張した様子が見受けられましたが、進むにつれて大きな盛り上がりを見せました。

その後は、参加者全員で輪になって、英語でコミュニケーションをとりました。

たくさんの文化的背景を持つ人々の様々な英語に触れることができ、生徒は新たな気づきを得たようでした。

下野新聞にも取り上げていただき、大成功のイベントとなりました!

インドネシアとのオンライン交流会

日時:令和7年5月27日(火)

場所:視聴覚室(全体)、各教室(班別交流会)

今年度から始まる、SSHとしての活動の一環として行うインドネシア海外研修に備えて、希望者を含む訪問予定の本校の生徒、合唱部と吹奏楽部の生徒がHKBP高校のインドネシアの生徒とオンラインで交流しました。また大田原女子高校からも希望者を含む合唱部の生徒が参加してくれました。

日本の高校からとして、本校と大田原女子高校の混合合唱、大田原女子高校の同声合唱、そして本校の吹奏楽部が演奏を披露しました。

また、インドネシアからは伝統的な民族の踊りの披露があり、生徒全員で踊りました。

お互いの発表後、それぞれの班に分かれ各教室で英語でコミュニケーションをとり、それぞれの好きなこと文化の違いなどを実感しました。

参加した生徒は、文化の違いと自らの英語力を見直す良いきっかけになったのではないでしょうか。

8月にはインドネシア海外研修でHKBP高校を実際に訪れる予定です。がんばってください!

研究手法講座(1年)・班別活動(2・3年)

日時:令和7年5月28日(水)

場所:本校第1体育館(1年)、各教室(2・3年)

1年生は、本校の藤田祐教諭、藤原教諭により「研究手法講座」を行いました。

人文科学系、社会科学系、自然科学系、それぞれの研究手法について学び、今後の課題研究の進め方について学びました。

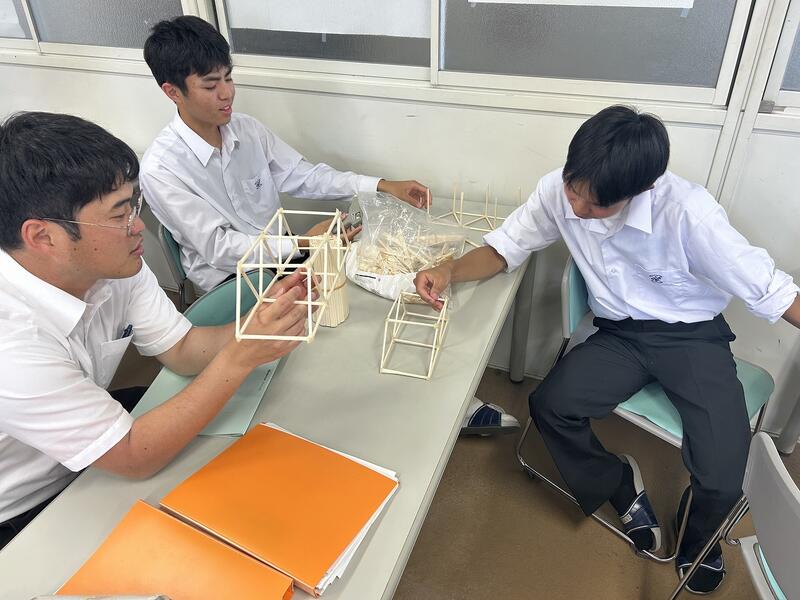

2、3年生は課題研究の続きを行いました。

2年生は必要物品申請書の作成や、6月18日(水)に実施される1minプレゼンに向けて話し合いを進める様子が見られました。

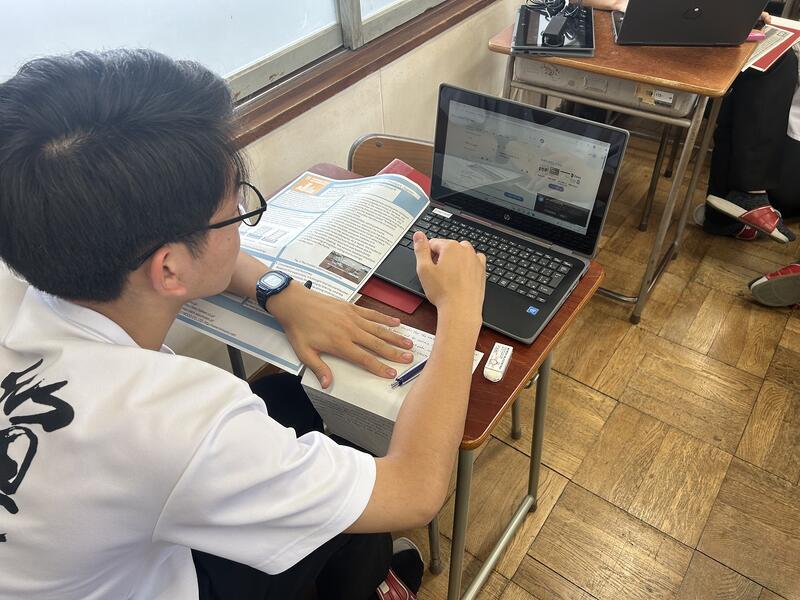

3年生は前回同様、英語での発表に向けて、英訳を行いました。

電子辞書やギガPC、スマホを活用するなど、様々な手段を用いて英訳していました。

しっかりと準備をして、発表会当日、英語で正確に伝えられるよう頑張りましょう!

研究倫理教育(1年)・班別活動(2・3年)

日時:令和7年5月21日(水)

場所:本校第1体育館(1年)、各教室(2・3年)

1年生は、本校の藤田祐教諭による「研究倫理」に関する講話を聴きました。

研究を行ううえで守るべきルールや、研究を進める際の留意点を学びました。

熱心に取り組む生徒の姿が見られました。これから始まる研究に向けて、きちんと準備をしていきましょう。

2年生・3年生は前回に続き、課題研究を行いました。

2年生は年間の研究計画の立案や、必要物品申請書の作成を行いました。

中には、実際に活動を行っている班グループも見られました。

積極的に話し合う姿が見受けられ、課題研究に対する熱意を感じました。

3年生は前回同様、英語での発表に向けて、英訳に挑戦する姿が見られました。

日本語だったポスターが、少しずつ英語に変わってきております。

英語活用発表会まで2か月を切りました。みなさん頑張ってください!

キックオフミーティング(1年)・班別活動(2・3年)

日時:令和7年4月30日(水)

1学年

本校の藤田教諭よりキックオフミーティングが行われました。

SSH校としての課題研究に取り組む姿勢や3年間の流れ、本校の課題研究の特色について説明がありました。

今後本格的に始まる課題研究がイメージできたのではないでしょうか。

2学年

2学年はそれぞれ班別活動に取り組みました。

担当教員と研究の方向性について検討する班もあれば、実際に研究に取り組む班もありました。

校長や教頭も様々な班の活動を見に来てくださり、生徒と一緒に考える場面もみられました。

3学年

3学年は前回に引き続き英語活用を進めました。

GIGAタブレットを活用しながら、これまで研究した内容の英訳に取り組みました。

情報教育(ICT)(1学年)

日時:令和7年4月23日(水)

場所:各教室

対象:1学年

本校の高梨教諭より、情報教育に関する説明がオンライン(Teams)で実施されました。

動画の作成方法や、著作権の注意点などについての説明を聞きました。

生徒が作成した動画は、今後の中学生対象の一日体験学習などで活用される予定です。

課題研究(2・3年)

日時:令和7年4月23日(水)

場所:本校第1体育館(2年)、本校各教室(3年)

2年生は、キックオフミーティングを行いました。

指導担当教官との顔合わせを行い、これからの研究の進め方について確認を行いました。

3年生は、スマートフォンやGIGAタブレットPCを活用し、2年時に発表した原稿やポスターの英訳を行いました。

英語での発表に向けて、真剣に取り組む姿が見られました。

これまでの授業で習ったことを活かして頑張っていきましょう!

課題研究講演会・課題研究ガイダンス(2年)課題研究ガイダンス(3年)

日時:令和7年4月16日(水)

場所:本校第1体育館(2学年)、本校各教室(2,3学年)

国際医療福祉大学教授の山本康弘先生をお招きし、2年生対象の課題研究講演会を実施しました。

「『研究』とは何か」「アンケート調査とは」など、課題研究の具体的な進め方について教えていただきました。

生徒たちは山本先生のお話を真剣に聞き、メモを取る生徒の姿もみられました。

また、2、3年生は課題研究ガイダンスを実施しました。

これから行う課題研究の概要や1年間の流れについての説明をZoomを用いて各教室で受け、活動のスケジュールや具体的なイメージを固めていました。

今後は後輩たちと協力しながら、自身の研究を深化させていくことになります。

「SSH概要説明」および「GIGAタブレット初期設定講座」

日時:令和7年4月10日(木)

場所:本校第1体育館、各教室(1学年)

1年生を対象とする初期指導の中で、「SSH概要説明」および「GIGAタブレット初期設定講座」を実施しました。

本校の中谷教諭によりSSHの目的や意義、本校の課題研究についての説明がありました。生徒たちは熱心に耳を傾け、SSHについての具体的なイメージを固めていました。

また本校では主体的なICTの活用を推進しているため、概要説明の後には高梨教諭によるGIGAタブレット初期設定講座もあわせて実施しました。実際にタブレットを操作しながら、真剣に受講する生徒たちの姿がみられました。

教職員ICT研修(生成AI)

日時:令和7年4月9日(水)

場所:本校会議室

対象:教職員

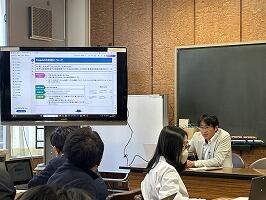

本校の高梨教諭を講師として、ICT研修を実施しました。

生成AI「Copilot」の操作方法の説明や、校務にどのような形で活かすことができるかなどについての説明がありました。

使用上の注意点や著作権上の留意点に気をつけて今後活用していきたいと思います。

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和7年3月19日(水)

場所:本校各教室

1年生は中間発表会の振り返りを行いました。

先日実施された中間発表会でいただいた助言をもとに、次年度の研究について話し合いを行いました。また、実験を行い研究を深める班も見られました。

次年度のポスター発表会で充実した発表ができるように頑張りましょう。

2年生は今までの研究成果や実験器具の整理を行いました。

1年生に指導する姿も見られました。

次年度は論文を執筆することになります。良い論文が書けるようにこれまでの研究成果をしっかりまとめておきましょう。

YSF-FIRST2025

令和7年3月15日(土)、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校にて「YSF-FIRST2025」が開催され、本校代表の2班(2年生10名)が参加しました。生徒たちは発表も質疑応答も英語で行われる中で戸惑いながらも聴講された方々からの質問に答えておりました。

[ポスター1]

ウチダザリガニの資源としての活用

"Pacifastacus leniusculus / Signal Crayfish - Eradicated Ones into Resources"

[ポスター2]

交差点における最適解 信号とラウンドアバウト

"Analysis of Traffic Flow at Intersections"

閉会式にて「交差点における最適解 信号とラウンドアバウト」の班がBreakthrough Novelty Awardに選出され、受賞されました。

審査員をはじめとする関係者の皆様、主催の横浜サイエンスフロンティア高等学校の先生・生徒の皆様。貴重な機会を下さり、ありがとうございました。

復興農学会 第4回研究会 ポスターセッション発表

令和7年3月15日(土)、福島大学で開催された「復興農学会 第4回研究会」ポスターセッションに、本校生8名(2年生5名、1年生3名)が参加しました。専門家を前に、研究成果を精一杯発表し、質問にも答えていました。

【発表タイトル】

ポスター1

『放射能濃度に対する野生キノコの生育環境と調理方法の影響分析』

" Analysis of the Impact of Growing Environment and Cooking Methods on the Radioactive Contamination Levels in Wild Mushrooms "(英語版タイトル)

ポスター2

『高校生視点から見た復興の定義 ~飯舘村における実地研修の影響~』

" Definition of Reconstruction from the Perspective of High School Students~The Impact of On-site Training in Iitate Village~ "(英語版タイトル)

ポスター3

『福島第一原発事故の除去土壌問題におけるメディア報道の特徴と認知度への影響』

" Characteristics of Media Coverage on the Fukushima Daiichi Nuclear Disaster’s Contaminated Soil Issue and Its Impact on Public Awareness "(英語版タイトル)

学会関係者の皆様をはじめ、大学や専門機関の方々のご協力のおかげで高校生では体験できない貴重な経験をすることができました。

令和6年度SSH課題研究 中間発表会

日時:令和6年3月12日(水)

場所:本校各教室

対象:1・2学年

課題研究中間発表会を行いました。

1年生はSS探求Ⅰにおいて実施してきた課題研究の成果を、宇都宮大・国際医療福祉大学の先生方で構成された講師

の方々の前で発表を行いました。

2年生は運営として、司会・タイムキーパーとして運営に協力したり、協議に参加したりしました。

10か所の教室に分かれ、それぞれが発表を行いました。

講師による助言や質問などをいただきました。また、生徒同士での質疑応答も活発に行われ、生徒が深く考える場面が見られました。

講師の先生方ありがとうございました。

また、この日のために準備をした1年生の皆さん、運営に協力してくれた2年生の皆さんお疲れさまでした。

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |