文字

背景

行間

SSH日誌

『SSHインドネシア海外研修』生徒向け説明会

日時:令和7年2月28日(金)

場所:本校各教室

令和7年度実施予定である、「SSHインドネシア海外研修」の概要・生徒の募集等について、本校倉島教諭・瀧澤教諭による説明会を実施しました。

インドネシアの街並みや、学校生活について、食文化や伝統文化などの話があり、生徒たちは興味を持って聞いていました。

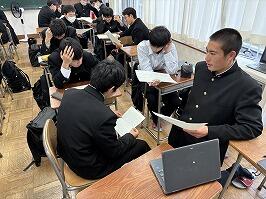

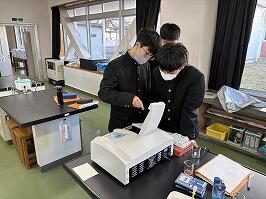

SSH TIME TA(1年生)

日時:令和7年2月21日(水)・26日(水)・27日(木)

場所:本校各教室

「TIME TA」を実施しました。

1年生の課題研究各班が、研究計画書討論会で議論を行ったTAに対し、研究の進捗状況を報告し、助言をいただくという活動です。

ZOOMを利用し、研究に対する対話をすることで、研究を深めていこうとする姿が見られました。

また、研究の進捗状況をTAに伝えるために、説明を工夫している様子も見られました。

大学生の皆様、ありがとうございました。

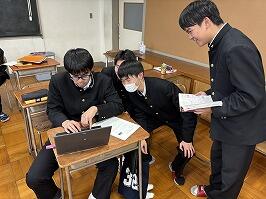

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和7年2月26日(水)

場所:本校各教室

1年生は中間発表会に向け、発表資料の作成および研究を進めました。

効果的な発表になるように、資料を工夫する姿が見られました。

2年生は研究要旨の作成を行いました。

自分たちの研究成果を分かりやすく伝えられるように、推敲に努めていました。

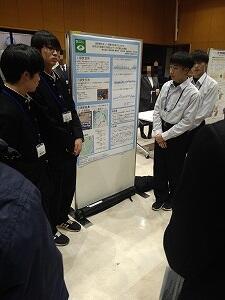

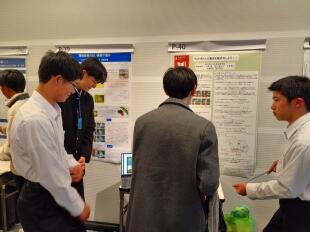

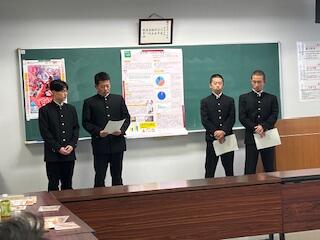

福島県立安積高等学校SSH探究活動発表会・成果報告会 ポスター発表参加

令和7年2月8日(土)、福島県立安積高等学校に於いて開催された「令和6年度安積高校SSH探究活動発表会・成果報告会」にゲスト校として本校生8名がポスター発表に参加しました。

【発表タイトル】

「放射能濃度に対する野生キノコの生育環境と調理方法の影響分析」

「ケナフの環境改善効果」

安積高校の生徒および有識者と発表を通して情報交換をすることができました。

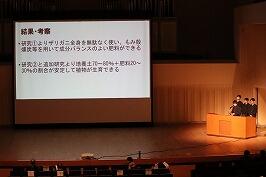

SSH 成果発表会

日時:令和7年1月28日(火)

場所:那須野が原ハーモニーホール

SSH成果発表会を実施しました。

1・2学年の生徒は、那須野が原ハーモニーホール(大ホール)へ集合し、11月のポスター発表会で代表となった2学年6班の発表、およびSSC・栃木高校・福島県立安積高校・Unggulan SMA YP HKBP Pematang Siantar(HKBP Pematang Siantar 高校)の発表を聞きました。

本校情報・SSH委員の司会進行のもと開会式が行われ、

学校長および栃木県教育委員会上野指導主事よりご挨拶をいただきました。

順に、代表の6班の発表が行われました。

7班 ウチダザリガニの資源としての活用

9班 交差点における最適解 信号とラウンドアバウト

14班 ペットボトルの動きを数式化しよう!!

16班 那須おろしで町おこし

27班 放射線濃度に対する野生キノコの生育環境と調理方法の影響分析

33班 那須塩原市の外国人観光客を増加させるには

それぞれの発表ごとに行われた質疑応答では、たくさんの質問が出て、

時間内に終わらないほど活発な時間となりました。

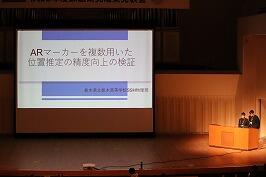

続いて、本校SSC(スーパーサイエンスクラブ)、栃木高校、安積高校、Unggulan SMA YP HKBP Pematang Siantar(HKBP Pematang Siantar 高校)による発表が行われました。

SSC 飯舘村実地研修実地報告 ~飯館村の今2025~

栃木高校 ARマーカーを複数用いた位置推定の精度向上の検証

福島県立安積高校 なぜスマホは画面を下にして落ちるのかⅡ

Unggulan SMA YP HKBP Pematang Siantar(HKBP Pematang Siantar 高校)

The Analysis of Traffic Flow in Indonesia-Focusing on Traffic Flow at Intersections-

表彰式では、審査委員長の杉森先生より結果発表が行われ、学校長より賞状が授与されました。

最優秀賞:14班 ペットボトルの動きを数式化しよう

優秀賞:9班 交差点における最適解 信号とラウンドアバウト

優秀賞:16班 那須おろしで町おこし

国際医療福祉大学の山本康弘先生より講評をいただきました。

発表者の皆さん、お疲れさまでした。

また、本日の開催にあたり、外部からお越しいただいた来賓の皆様を始め、

多数の関係者の皆様に深く御礼申し上げます。

ありがとうございました。

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和7年1月22日(水)

場所:本校各教室

1年生は前回に引き続き課題研究の中間発表会に向け、研究を進めました。

実験に取り組む班や、テーマが決まらず悩む班など多様な姿が見られました。

2学年も前回に引き続き、研究要旨の作成を行いました。1月28日(火)に迫る「成果発表会」で発表する代表班は発表用のパワーポイントの作成や、その他の準備を行いました。

研究要旨は1回目の提出締め切りが1月31日(金)になります。

頑張りましょう!

SSH 課題研究(1・2年)

日時:令和7年1月15日(水)

場所:本校各教室

1年生は課題研究の中間発表会に向け、研究を進めました。

今年度から実施される中間発表会ではパワーポイントを作成し、研究の進捗や今後の展望を発表することになります。

中間発表会は3月12日(水)に実施されます。良い発表ができるように研究を深めていきましょう!

2学年は、研究要旨の作成を行いました。また、今月末に迫る「成果発表会」で発表する代表班は発表用のパワーポイントの作成や、その他の準備を行いました。

本番は

1月28日(火)那須野が原ハーモニーホール 大ホール

にて行われます。

みなさん頑張ってください!

本校職員によるインドネシア訪問報告

令和6年12月13日~18日、本校職員2名がインドネシアを訪問しました。

本校は次年度SSHインドネシア海外研修を計画しています。

その事前打ち合わせとして、以下の施設を訪問しました。

・Unggulan SMA YP HKBP Pematang Siautar (HKBP Pematang Siantar 高校)

令和4年度より、本校とHKBP Pematang Siantar 高校は学校間の交流を重ねています。これまでの実績としては「英語を用いたオンライン交流」、「本校生徒による課題研究(本校和楽池からのエネルギー採取や強歩に関する研究)のオンラインによる成果発表」、HKBP関係者の来校や、数学の教材や指導方等の共有などを行ってきました。今年度は「より効率的な交差点の在り方」について数学を応用して共同研究を行っており、1月28日に行われる本校の成果発表会ではオンラインで研究成果を発表してもらう予定です。

・ Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar(HKBPノミンセン大学)

教育や理工コンピュータなど様々な学部学科のある大学です。HKBP Pematang Siantar 高校の関連大学です。

・トバ湖国立公園

本研修では、インドネシアと日本の自然(バイオーム等)の違いを観察したり、地形に関する研究観察を行う予定です。

・Fujitsu Indonesia(富士通インドネシア)

富士通株式会社と富士通インドネシアは、北スマトラにおける災害情報を一括管理し、災害時の迅速な意思決定及び救助、復旧活動を支援する「総合防災情報システム」を構築・稼働しています。地震や洪水、火山の噴火など、12項目の災害情報をスマートフォンのアプリを活用して集約・可視化しています。また、AR技術を活用した河川水位測定の実証実験も行っているなど、先進的な取り組みをしています。

・Institut Pertanian Bogor(ボゴール農科大学)

今回の事前打ち合わせに協力してくださった方々に感謝申し上げます。また、次年度の海外研修が充実したものになるよう、計画を進めていきます。

SSH 論文執筆講座(2年)統計学講座(1年)

日時:令和7年1月8日(水)

場所:各教室(2年)本校第一体育館(1年)

2年生は、本校の佐藤教諭による「論文執筆」の講座を受講しました。

今後、SS探究の活動のなかで研究論文を執筆するために、論文の基本的な形式や内容について学びました。

研究論文に関する講義を受けたのち、自身がこれから取り組む論文の構成を考えるワークショップに取り組みました。

1年生は、本校の窪田教諭による「統計学」の講座を受講しました。

班別研究の内容をより深く具体的なものにするために、基礎的な統計の知識を学び、活用できるようにすることを目的とした講座です。

講義の後、統計の実践的な演習が行われ、生徒たちは苦戦しつつも、協力しながら取り組んでいました。

筑波研究施設見学

12月26日(木)、KEK高エネルギー加速器研究機構とJAXA筑波宇宙センターの見学に行きました。

高エネルギー加速器研究機構では放射光を用いて様々な研究を行う実験施設を見学しました。実験機器が稼働中だったため残念ながら装置を間近で見ることはできませんでしたが、初めて目にする実験施設にみんな興味津々でした。

筑波宇宙センターでは人工衛星の管制室を見たり、宇宙服の仕組みについて話を聞いたり、宇宙飛行士の選考で利用される施設を見学したりしました。

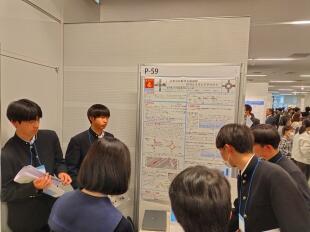

「わたしたちの探究フォーラム」に参加しました

12月25日(水)に、栃木県教育委員会主催の「わたしたちの探究フォーラム―“ワクワク”をカタチに!―」に本校2年生8名が参加しました。

栃木県のSTEAM教育推進事業の指定校に加え、県内のSSH校やその他の高校も参加し、探究活動の成果を発表しました。

本校は課題研究の2班が参加し、ステージ発表とポスター発表にて発表を行いました。

発表の後には参加者との質疑応答が行われ、質問に堂々と答える姿が印象的でした。

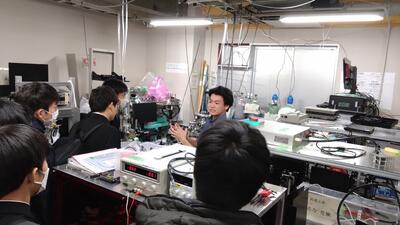

宇都宮大学研究施設見学会

12/25(水)に1年生の希望者を集め,宇都宮大学の研究施設を見学してきました。

今回は光工学やバイオ研究など,理系の分野に特化した見学会となりました。

レーザーを使ったホログラムの研究や,メダカの遺伝子研究の様子など,専門的な取り組みを間近で見ることができました。

生徒たちへの,素敵なクリスマスプレゼントになるといいですね☆

栃木県高等学校文化連盟自然科学部会研究発表会に参加しました

12月21日、栃木県高等学校文化連盟自然科学部会研究発表会が宇都宮大学で開かれました。本校からはSSH研究班14班がスライドによる発表を行いました。研究発表タイトルは「ペットボトルの動きを数式化しよう!!」です。全部で16チームが研究発表を行う中、本校は物理部門で最優秀賞をいただきました。これにより、来年7月に香川県で行われる全国大会に出場することになりました。

サイエンスキャッスル2024東京・関東大会に参加しました

12月7日 日本工学院専門学校で開かれました。本校からはSSH研究班9班と14班がポスター発表を行いました。研究発表タイトルは9班が「交差点における最適解 信号とラウンドアバウト」、14班が「ペットボトルの動きを数式化しよう!!」です。2つの班とも【奨励賞】をいただきました。

日本原子力文化財団主催課題研究成果発表会に参加しました

12/15(日)に東京大学本郷キャンパスで行われた、日本原子力文化財団主催課題研究支援事業成果発表会に参加しました。4人で研究を進めてきましたが、体調不良等で残念ながら2名だけの参加となりました。

北は北海道から南は福岡まで日本全国の高校生19チームからの応募があり、選考を通過した10班が半年間の研究の成果を発表しました。結果は奨励賞と目標にしていた賞は届きませんでしたが、審査委員からの講評や他校生との交流を経て生徒たちは大いなる刺激を受けた様子でした。

この課題研究班は12/25の「わたしたちの探究フォーラム」、1/28の「SSH成果発表会」でも発表予定です。今回の経験を基に、研究やプレゼンのレベルを高めてくれることを期待しています。

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和6年12月18日(水)

場所:各教室

1・2年生ともに班別研究を行いました。

2年生は研究要旨作成のために、自分たちの研究を深めようと追加の実験や調査を行っていました。

1年生は前回同様、課題研究の続きを行いました。

先行研究を調査したり、研究対象を実際に観察しに行ったり、各班多様な活動を行っていました。

また、2年生が研究についての助言を行う様子が見られました。

SSH課題研究 「若年層の献血の推進」

2年生の課題研究テーマを1年生が引き継ぐことになり、栃木県赤十字血液センターの施設見学に行ってきました。

2年生は研究の成果を、血液センターの総務課長様、血液推進課長様の前で発表してきました。

共同研究を行っていた大田原女子高のグループも発表を行いました。

各学校のポスターは血液センターの掲示板に掲示してもらえるそうです。

1年生はこのテーマをさらに深めて欲しいです。

第10回「英語による科学研究発表会」(茨城県立緑岡高校主催)

日時:令和6年12月14日(土)

場所:茨城大学水戸キャンパス 講堂

本校2学年の代表班3班の12名(7班 38班 44班)と英語部3名が、

茨城県立緑岡高校主催の、第10回「英語による科学研究発表会」に参加しました。

生徒たちは放課後やSSHの時間を活用して、

ポスターや発表原稿を英訳し、発表の練習を重ねてきました。

発表終了後の質疑応答も英語で行われ、

英語部と協力して返答しました。

代表班のみなさん、お疲れさまでした。

サイエンス特別講座『KEKキャラバン』 開催

本校では、各分野の専門家による講義や実験を通して、高校の学習では決して学ぶことができない科学に関する専門的内容を学ぶ「サイエンス特別講座」を開催しています。

テーマ:宇宙創生を解き明かす~加速器を用いた素粒子・原子核実験~

日 時:令和6年12月11日(水)10:50~11:40

講 師:三塚 岳 氏(大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構(KEK))

会 場:本校第一体育館

参加者:本校生94名

宇宙誕生から物質と反物質の性質の「僅かな違い」を探るための実験など、宇宙・素粒子物理学に関する内容を現役の研究者から講義をいただくことができました。

SSH ガイダンスⅢ(2年)課題研究(1年)

日時:令和6年12月11日(水)

場所:各教室

2年生はガイダンスⅢを行いました。

本校の倉島教諭より、研究要旨作成のための説明がありました。

限られた紙面内に研究をまとめることは、自分たちの研究を深めることにつながります。

頑張りましょう!

1年生は課題研究の続きを行いました。

指導教員と話し合いながら研究計画を見直し、ICT機器やスマホを利用して先行研究調査を行っていました。

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |