文字

背景

行間

日誌

SSH日誌

気候変動に関する課題研究 講義・グループワーク実施

令和2年11月17日(火)、本校会議室を会場に気候変動に関する課題研究の講義・グループワークを実施しました。

栃木県気候変動適応センターの事業である「令和2年度国民参加による気候変動情報収集・分析委託業務」の一環で、1年生が栃木県気候変動適応センターおよび日本気象協会、NPO法人とちぎユースサポーターズネットワークと連携し、県内の気候変動影響を調べる課題研究を実施します。

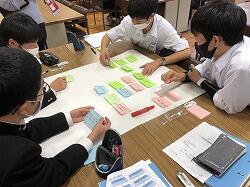

第1回目となる今回は、今後の課題研究のテーマ設定に向けて日本気象協会の白川様による気候変動影響と適応に関する講義と、NPO法人とちぎユースサポーターズネットワークの岩井様によるグループワーク(ブレーンストーミング)を受講しました。

栃木県気候変動適応センターの事業である「令和2年度国民参加による気候変動情報収集・分析委託業務」の一環で、1年生が栃木県気候変動適応センターおよび日本気象協会、NPO法人とちぎユースサポーターズネットワークと連携し、県内の気候変動影響を調べる課題研究を実施します。

第1回目となる今回は、今後の課題研究のテーマ設定に向けて日本気象協会の白川様による気候変動影響と適応に関する講義と、NPO法人とちぎユースサポーターズネットワークの岩井様によるグループワーク(ブレーンストーミング)を受講しました。

科学の甲子園 栃木県大会(11月8日) 実技競技(一次予選)出場

10月に筆記競技に5チーム出場し、うち2チームが筆記競技通過し、実技競技に出場ました。

他の部活動と兼務している生徒もいて、本番に行けず参加できない生徒も直前まで力を合わせて課題に取り組みました。本番は、審査までの待ち時間が長く、集中が途切れ、空腹と戦いながら、精一杯取り組みました。残念ながら2チームとも入賞には至りませんでしたが、毎日遅くまでチームワークでがんばったことはとても貴重な体験だったのではないでしょうか。この体験はきっと将来に繋がるでしょう。

他の部活動と兼務している生徒もいて、本番に行けず参加できない生徒も直前まで力を合わせて課題に取り組みました。本番は、審査までの待ち時間が長く、集中が途切れ、空腹と戦いながら、精一杯取り組みました。残念ながら2チームとも入賞には至りませんでしたが、毎日遅くまでチームワークでがんばったことはとても貴重な体験だったのではないでしょうか。この体験はきっと将来に繋がるでしょう。

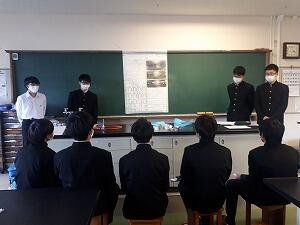

課題研究発表会

11月10日(火)課題研究発表会が実施されました。コロナの影響で実施予定時間数よりも少ない準備期間での発表会でしたが、各班ともそれぞれの研究を思いを込めて発表しました。また大学の先生からアドバイスをいただき、大変勉強になるな発表会となりました。各班の発表のようすは、ログインしたSSHのページに掲載してありますので是非ご覧下さい。

サイエンス特別講座~物理のつどい(第3回)~

実施日 令和2年10月28日 16:00~18:00

会場 本校会議室

大槻義彦氏を講師に招き、サイエンス特別講座(第3回)が行われました。

第3回のテーマは「相対性理論とブラックホール」について

大槻先生からの講演は今年最後となりますが、多くの興味深い話を伺うことができました。

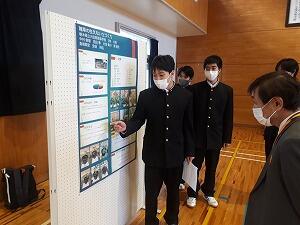

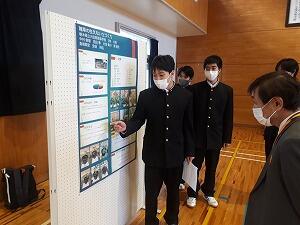

国際医療福祉大学のゼミ参加(ポスター発表)

2学年課題研究4グループが国際医療福祉大学のゼミに参加させて頂く事業も最終回となりました。今回は研究成果をポスターにまとめ、田中秀一教授(国際医療福祉大学 医療福祉学部 学部長)をはじめ、本校生の指導をお引き受け頂いた山本康弘先生、薄井浩信先生、江田哲也先生並びに大学院生、学部生の前で発表を実施しました。

ポスターの構成やグラフ・表のまとめ方など多くのご助言・ご指摘を頂き、有意義な時間を過ごすことができました。ご指摘頂いた点をもとに中間発表会に向けてポスターの改善を図っていきます。

ポスターの構成やグラフ・表のまとめ方など多くのご助言・ご指摘を頂き、有意義な時間を過ごすことができました。ご指摘頂いた点をもとに中間発表会に向けてポスターの改善を図っていきます。

国際医療福祉大学のゼミに参加

2年生の課題研究4グループ(16名)は月1回、国際医療福祉大学医療福祉・マネジメント学科の山本先生、薄井先生、江田先生にご指導を頂きながら課題研究を実施しています。

今回は国際医療福祉大学医療福祉・マネジメント学科の3・4年生のゼミに参加し、前回までに調査・実験してきた結果をもとにディスカッションをしました。各グループのデータに対して統計方法や分析方法についてご助言を頂き、各班の課題研究を深化させることができました。

今回は国際医療福祉大学医療福祉・マネジメント学科の3・4年生のゼミに参加し、前回までに調査・実験してきた結果をもとにディスカッションをしました。各グループのデータに対して統計方法や分析方法についてご助言を頂き、各班の課題研究を深化させることができました。

SSH社会問題啓発プログラム講演会(1年生) 課題研究(2年生)

9月23日(水)の1学年SS探究の時間に「社会問題啓発プログラム」を実施しました。

株式会社Blanc.C代表取締役の舘野知紘氏をお招きし、「自分の生き方を見つけるために」という演題で講話をいただきました。生徒たちは、高校在学中に起業し、現在も代表取締役を務める舘野氏の話を興味深く聴いていました。彼女の活動のきっかけが高校時代の自由研究にあったように、本校生徒たちにも課題研究を実施して終わりではなく、自らの将来につながるような研究を見つけてほしいと思いました。

2年生は引き続き中間報告に向けて課題研究のまとめをおこないました。

株式会社Blanc.C代表取締役の舘野知紘氏をお招きし、「自分の生き方を見つけるために」という演題で講話をいただきました。生徒たちは、高校在学中に起業し、現在も代表取締役を務める舘野氏の話を興味深く聴いていました。彼女の活動のきっかけが高校時代の自由研究にあったように、本校生徒たちにも課題研究を実施して終わりではなく、自らの将来につながるような研究を見つけてほしいと思いました。

2年生は引き続き中間報告に向けて課題研究のまとめをおこないました。

サイエンス特別講座~物理のつどい(第2回)~

実施日:令和2年9月23日 16:00~18:00

会場 :本校会議室

大槻義彦氏(早稲田大学名誉教授)を講師に招き、サイエンス特別講座(第2回)が行われました。

今回は「量子力学と量子絡み、超伝導と量子コンピュータ」をテーマに講演いただきました。

YouTubeでも配信され、ますます物理学の魅力を知ることができました。

会場 :本校会議室

大槻義彦氏(早稲田大学名誉教授)を講師に招き、サイエンス特別講座(第2回)が行われました。

今回は「量子力学と量子絡み、超伝導と量子コンピュータ」をテーマに講演いただきました。

YouTubeでも配信され、ますます物理学の魅力を知ることができました。

1年SS探究の時間に「アジア学院講話」 2年課題研究

9月15日(火)の1学年SS探究の時間に「アジア学院との交流会」を実施しました。カメルーン、ガーナ出身の先生をお招きし、ズームを利用した遠隔授業を行いました。カメルーンは「植民地支配後の内戦について」、ガーナは「多文化共生について」の講演で、とても興味深い内容でした。講演後、生徒たち熱心に質問をし、多文化理解の重要性を感じていました。

2年生は、10月の中間発表に向けて、まとめや実験に取り組みました。

2年生は、10月の中間発表に向けて、まとめや実験に取り組みました。

アジア学院交流会事前指導(1年生) 課題研究(2年生)

9月1日(火)の1学年SS探究Ⅰの時間に「アジア学院交流会事前指導」を実施しました。今日は15日の交流会に向けて、「ガーナ」「カメルーン」の2カ国の特徴について基本的なことを学びました。アジア学院の先生は調べ学習だけではわからないこともお話してくださると思います。15日の交流会では、生徒たちが受け身ではなく積極的に活動することを期待しています。

2学年課題研究では、夏休み中に研究を進めてきた内容をもとに研究を継続したり、11月の中間発表に向けてまとめの作業が始まりました。

2学年課題研究では、夏休み中に研究を進めてきた内容をもとに研究を継続したり、11月の中間発表に向けてまとめの作業が始まりました。

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

お知らせ

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

同窓会よりお知らせ

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

お知らせ

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

献花台の設置について

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

カウンタ

6

3

1

3

8

8

7

令和元(2019)年第33回85キロ強歩フォトアルバム

これからの予定をこれでチェック!

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |