文字

背景

行間

SSH日誌

R5_SSH第1回運営指導委員会が開催されました。

令和5年6月13日(火)14:30~16:00

大田原高校 会議室にて オンライン併用

運営指導員6名 JST 1名

県より1名 本校職員14名 計22名(うちオンライン4名)

日頃よりSSH事業において指導助言していただいている、SSH運営指導委員の先生方、県の指導主事の先生をお招きし、今年のSSH事業計画と、SSHⅡ期目申請についての会議が行われました。

Ⅰ期目総括やⅡ期目以降に対するさまざまなご意見等をいただき、とても有意義で未来につながるものでした。お忙しい中ありがとうございました。

インドネシアとのオンライン交流会

5月31日(水)

かねてより交流のある、インドネシアの高校SMA HKBP Pematangsiantar との第3回オンライン交流会が行われました。

大田原女子高校にも協力いただき、今回は「音楽」をテーマに交流しました。

日本からは琴・吹奏楽の演奏や合唱のパフォーマンスが、インドネシアからは伝統的な歌や踊りが披露されました。

その後のフリートークでは、各学校の「学校行事」をテーマに英語で会話を楽しみました。

最後には全員でアメージンググレイスを歌い、交流を深めました。

SSH 国際医療福祉大学との高大連携事業(2年 4グループ)

日時:令和5年6月13日(火)

場所:本校普通教室

対象:2学年 4グループ(4班、5班、17班、47班)

今年度、アンケート調査を主体とする2学年の4つのグループを対象として、アンケート調査の実施方法や

集計方法について、国際医療福祉大学の先生方にご指導いただくことになりました。

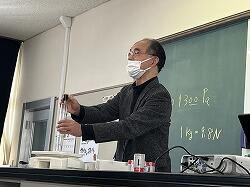

本日は、江田先生と、坂本先生の2名の先生にお越しいただき、その第1回目として

研究計画書や今後の班別研究の内容、またアンケートの作成方法について

アドバイスをいただきました。

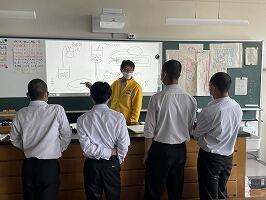

江田先生には、17班「大高は平和なのか」、47班「課題研究に関する研究」へのご指導をいただきました。

黒板に要点を板書しながら、丁寧に的確な説明をしてくださいました。

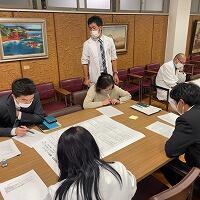

坂本先生には、4班「学校行事で投票率向上へ」、5班「あらゆる文化が見やすいピクトグラムを作る」への

ご指導をいただきました。

両班とも、坂本先生のアドバイスにたくさんのヒントを得て、自分たちのやるべきことに気づけた様子で、

生き生きと取り組んでいました。

江田先生、坂本先生、ご指導ありがとうございました。

また次回の7月もどうぞよろしくお願いいたします!

ロジカルシンキングスキルアップその4(1年)、課題研究(2・3年)

日時:令和5年6月6日(火)

場所:本校各教室

1年生は前回の続きである「ロジカルシンキングスキルアップその4」をZoom配信で行いました。

今回も講師は国語科の勝城先生です。

本日が最後のロジカルシンキングスキルアップとなります。

前回までの「主張(結論)」「根拠(事実)」「論拠(理由付け)」についての内容をもとに、

プリントを用いてテーマに基づき、自分で論拠を述べる活動を行いました。

また、友人たちと話し合い、自分の考えを深める活動も見られました。

2年生は課題研究の続きを行いました。

*課題研究紹介

【45班 強歩を科学的に分析する】

大高の伝統行事である「85km強歩」は、26時間以内に歩かないといけない。

強歩の疲れの原因として、様々な環境要因が関係していると考え、疲労に関するアンケートを行う。

また、強歩中の気温、温度、血中酸素濃度、心拍数、経度、緯度、標高、WBGT、表面温度を15分ごとに測定し、

変化を調べる。

といった研究内容を実施する計画だったのですが、残念ながら今年の強歩は雨天中止となってしまい、

20km程度しか歩けていないので、研究内容について再度検討している様子でした…。

強歩中止の影響は、さまざまなところに出ていることが感じられました。

45班の皆さん、がんばってください!

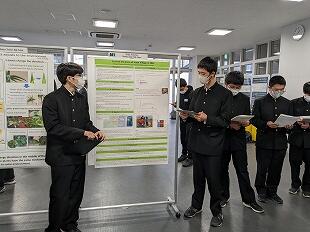

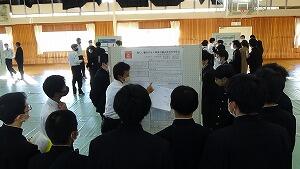

3年生は英語活用発表会に向けて、英語によるプレゼンテーションについての講話を第1体育館で受けました。

講師は物理の藤原先生と、英語科の安田先生です。

英語でのプレゼンテーションの際のポイントをつかむことが本時の目的でした。

グループごとに分かれ、全員が同じ例文(英語)を用いて1人ずつプレゼンを実施し、

それに対するアドバイスをお互いに行いました。

また、英語科の安田先生によるプレゼンテーションを聞いて、「英語のプレゼンのポイント」を

自分たちで見出し、自分たちの発表に活かす、といった活動を行いました。

みなさん、7月の英語活用発表会に向けて、自信をもって発表に臨めるようがんばってください!

ロジカルシンキングスキルアップその3(1年)、課題研究(2・3年)

日時:令和5年5月30日(火)

場所:本校各教室

1年生は、前回の続きとなる「ロジカルシンキングスキルアップその3」を行いました。

講師は、前回に続いて国語科の勝城先生が担当しました。

「批判的思考力」は避難や攻撃ではなく、「より良い答えを出すための方法」であることを

学び、プリント学習で例題に取り組みました。

今後の課題研究にぜひ繋げていってください!

2年生は課題研究の続きを行いました。

本日は、4班の紹介を行います。

4班は、若者の選挙の投票率を向上させるために、学校行事を通して意識を向上させる

研究を行っています。

今後数名の県議会議員をお招きして、1年生全員の前でディスカッションをしていただき、

生徒の意識の変容を調査する計画を立てています。

本日は、外部機関へ電話依頼を行いました。

他の班よりも外部との連携が多いので、緊張する場面も多々ありますが、

貴重な機会を通じて成長させていただけることに感謝しています。

3年生は英語活用発表会に向けて、英訳の続きを行いました。

明日提出締切のため、多くの班が提出完了している様子でした。

放課後にパソコン室で作業をしている生徒たちも見られました。

みなさん、素晴らしい発表を期待しています!

ロジカルシンキングスキルアップその2(1年)・課題研究(2・3年)

日時:令和5年5月23日(火)

場所:本校各教室

1年生は、前回の続きである「ロジカルシンキングスキルアップその2」を実施しました。

本日も講師は勝城先生です。

Zoomを活用し、各教室にパワーポイントの映像を配信して行われました。

「意見」と「事実」を判別することや、「事実」を根拠にできなければ、論理的でなくなることについて、

スライドの説明やプリント学習をもとに学習しました。

2年生は、課題研究の続きを行いました。

本日も、2年生の班の研究内容を一部紹介します。

15班は「観葉植物で発電する」というテーマで研究しています。

土壌に電極を刺し、植物が行う光合成とその微生物が生み出す電子で発電することについて、

これから研究していくとのことです。

今後は観葉植物を購入し、実際にどれくらいの電力が生まれるのかを測定し、この電気を自分たちの生活に

活用していくためにどのようにしていけばいいかを調べていくとのことでした。

その他の班も、スマートフォンを活用して研究を進める姿が多くみられました。

3年生は、英語活用発表会に向けた英訳の続きを行いました。

英語活用発表会まで、2か月を切りました。

3年生のみなさん、頑張ってください!

インドネシアHKBP代表者来校

5月12日(金)15:20~

以前より課題研究アンケートの回答の協力や、交流をすすめているインドネシアの高校SMA HKBP Pematangsiantar

の上部団体の代表者が来日し、栃木県の訪問先のひとつとして本校が選択された。

授業見学、放課後は応援団、SSC、吹奏楽部、バドミントン部など見学、生徒とも交流しかなり喜ばれてました。

SSH ロジカルシンキングスキルアップ(1年)・課題研究(2・3年)

日時:令和5年5月16日(火)

場所:各教室

1年生は、国語科の勝城先生による、「ロジカルシンキングスキルアップその1」の活動を行いました。

Zoomを活用して1学年全クラスに配信し、「風が吹けば桶屋が儲かる」のことわざをもとにして、

論理的な思考力・表現力を養成するための講話が行われました。

2・3年生は課題研究を進めました。

本日は、2年生の研究内容を一部紹介します。

10班の研究は、「下駄占い」や「夕焼けの次の日は晴れ」、「雲が北西に流れると雨が近い」など、

天気に関する言い伝えについての研究を行っています。

研究の一環として、下駄占いを毎朝8時に実施していたり、夕焼けが出た日の次の日の天気を調べ、

信憑性が高い言い伝えであるのかを検証しています。

3年生は、ポスターの英訳の続きを行いました。

班によって進度はさまざまですが、翻訳サイトを活用したり、英語の先生に

助言をいただきながら、進める姿が見られました。

社会問題啓発プログラム(1年)、課題研究(2・3年)

日時:令和5年5月9日(火)

場所:第1体育館(1年)、各教室(2・3年)

1年生は、社会問題啓発プログラム講義として、元宇都宮大学教授の松本敏先生による

「新聞・メディアを知る」の講話を聴きました。

社会のさまざまな問題を知り、情報を集める手段としての新聞について、他のメディアと比較しながら

構成や特徴を学習し、課題テーマの設定に役立てることができました。

2・3年生は、課題研究の続きを行いました。

2年生はこれからの年間活動計画を作成しました。

また、物品購入申請書を作成し、今後の活動に必要な物品をインターネットで調べ、

リストに記入しました。

班によっては、研究内容について先生の指導のもと進める様子も見られました。

もうすぐ85km強歩や中間テストです。

「SSH関係の検討事項を、強歩のときに考えよう!」と話している班もありましたが、

果たして当日そのような余裕はあるのでしょうか・・・。

85km強歩も課題研究も初めての2年生、何事も全力で頑張りましょう!

社会問題啓発プログラムガイダンス(1年)、課題研究(2・3年)

日時:令和5年5月2日(火)7時間目

場所:第1体育館(1年)、各教室(2・3年)

1年生は、社会問題啓発プログラムガイダンス「SDGsについて学ぼう!」を行いました。

本校の杉森教諭のもと、「自分がワクワクすること」を考え、自分のやりたいことに関心を向けるとともに、

世界でどのようなことが起きているのかを考えるなど、社会問題に関心を向ける話を聞きました。

各クラスの室長が指名され、活発に意見が出される姿が見られました。

2年生・3年生は前回に続き、課題研究を行いました。

2年生は今年度初めてのグループ活動でしたが、先生方に助言をいただきながら、

研究を進める姿が見られました。

3年生は英訳に向けて、2年生の時に発表した原稿を英語に書き換える姿が見られました。

日本語だったポスターが、少しずつ英語に変わっていく様子に、生徒たちの成長が感じられます。

みなさん頑張ってください!

課題研究講演会(2年)、課題研究(3年)

日時:令和5年4月25日(火)

場所:本校第1体育館(2年)、本校各教室(3年)

2年生は、国際医療福祉大学教授の山本康弘先生をお招きし、課題研究講演会を実施しました。

これからの課題研究に向けて、「研究とは何か」「アンケート調査とは」など、

具体的な実施方法を教えていただきました。

生徒たちは山本先生のお話を真剣に聞き、集中している姿が見られました。

山本先生、ありがとうございました。

3年生は、課題研究の英訳に向けて、スマートフォンやGIGAタブレットPCを活用し、

研究概要をまとめました。

概要のまとめが終わっている班は、英訳に進みました。

これまでの英語の授業で学習したことを活かし、正しく英訳できるように

どの班も頑張りましょう!

令和5年度 SSH課題研究ガイダンス(2・3年)

日時:令和5年4月18日(火)

場所:各教室(2年)、第2体育館(3年)

今年度第1回目のSSH課題研究が本日よりスタートしました。

2・3年生は課題研究ガイダンスを実施しました。

2年生は、これから行う課題研究について、詳細の説明を各教室でZoomで受けました。

必要物品の購入方法や、申請方法など、これからの活動内容を具体的にイメージしていきました。

その後、SSHに関するアンケートを行いました。

QRコードをスマートフォンで読み取って実施しました。

3年生は、体育館にて説明を受けました。

これまでの総まとめをするにあたっての活動の目的や、活動内容についての

お話がありました。

また、英語科の先生からは、今後3年生が行う英語活用発表会(英語によるポスター発表)に向けた

英訳の方法についてアドバイスがありました。

英語活用発表会は7月11日(火)です。

両学年とも、昨年度とは活動内容が大きく変わるので、どの班もよりよい発表ができるよう頑張りましょう!

課題研究(1年)

日時:令和5年3月23日(木)

場所:本校各教室

今年度最後の課題研究を行いました。

先日の計画書審査会での審査員の先生方の講評を受けて、自分たちの研究テーマや内容を

再度見直ししました。

来年度はいよいよ本格的に研究を進めることとなります。

実験やアンケート実施など、充実した研究になるよう、計画的に取り組んでいきましょう!

一年間お疲れ様でした。

サイエンス特別講座『物理プレチャレンジin大田原(物理実験講習会)』 盛大に開催

栃木県各地の物理好き高校生が本校に集い、東京大学大学院の長谷川修司教授を講師としてお招きして物理の実験講習会を開催しました。開催内容は下記の通りとなります。

主 催:栃木県立大田原高等学校、共 催:日本物理オリンピック委員会

テーマ:「大気圧の測定実験」

実施日:令和5年3月21日(火・祝)

講 師:長谷川修司 氏(東京大学大学院理学系研究科 教授)

会 場:本校物理実験室

参加者:本校生12名及び他校生36名 生徒計48名(男子23名、女子25名)

教員9名

参加校:※順不同、略称

本校、大田原女子、那須拓陽、黒磯、矢板東、宇都宮中央・宇都宮中央女子、足利

内 容:

講師の長谷川先生より物理チャレンジに関する説明をいただいた後、本講義のテーマである「大気圧」に関する講義および実験講習を受講しました。グラフ作成上の留意点、誤差の考察の仕方など詳しくご講義いただきました。

次年度もサイエンスに関する各種講座を本校で開催いたします。

参加をご希望される方は、本校SSH部までお問合せ下さい。多くの参加をお待ちしております。

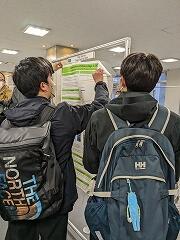

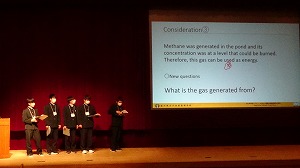

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 「YSF-FIRST」に参加して

令和5年3月 18 日(土)12:30~17:15

本校SSC生徒他計6名でポスター発表(英語)「飯舘村の今2022」で参加してきました。発表はできましたが英語による質疑応答で苦戦しました。とても良い経験になりました。

インドネシアとの交流 第2回

令和5年3月15日(水) 15:50~19:00頃まで

本校生徒 32名 教諭3名参加

インドネシア SMA Unggulan HKBP の生徒と英語によるオンライン交流をはかった。

はじめに全体会では、本校数学科教諭より日本とインドネシアの違い(人の影のでき方の違いや排水溝の流れ)等のレクチャー。次にお互いの文化の紹介、「和楽池からエネルギーをつくる」大田原高校におけるSSH課題研究の発表を行った。

つぎに少人数のグループにわかれ(教室棟)、あらかじめ用意した写真など用いてお互いの食生活や暮らしについて語り合った。時間はすぐにすぎてしまい、残念そうであった。

最後全体会(生物室)で皆でそろって「See you ❣」バイバイと手を振り名残惜しんだ。この交流はまだこれからも続きます。

復興農学会2022年度第2回研究会 学会発表

令和5年3月18日(土)、福島大学に於いて開催された「復興農学会 第2回研究会」に本校SSC部員3名が参加し、「実地研修前後における高校生の飯舘村に対する意識変容」をテーマに口頭発表を行いました。

本校と福島県立白河高校の2校が発表し、専門家の方々から多くのご助言をいただくなど貴重な経験をすることができました。

復興農学会研究会への高校生の参加は初 本校生にとっても学会発表は初 研究者を前に緊張しながらも全力発表

「復興農学会」URL↓

「復興農学会2022年度第2回研究会」プログラムURL↓

http://fukkou-nougaku.com/wp-content/uploads/2023/03/confsnd_oral_r.pdf

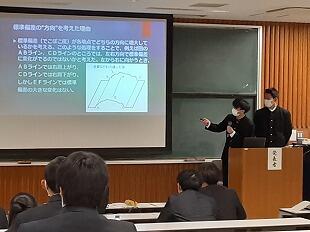

計画書審査会(1学年)

日時:令和5年3月14日(火)

場所:本校各教室

1学年の計画書審査会が行われました。

これまでのSSH課題研究の中で、グループごとに話し合ったテーマの計画を、

パワーポイントで説明しました。

本日は、宇都宮大学と国際医療福祉大学から、10名の先生方にお越しいただき、

審査をしていただきました。

ご挨拶をいただいた後、司会の先生の合図で審査会が始まりました。

プレゼン終了後の質疑応答では、生徒たちからも活発な質問が飛び交いました。

終了後は、審査員の先生方からの的確なアドバイスをいただきました。

審査員の先生方、ありがとうございました。

1年生の皆さん、本日の審査会を受けてさらに改良し、来年度充実した研究ができるよう、

頑張りましょう!

天文学講座

実施日 令和5年3月2日、3日 16:45~ 講師:本校教諭 瀧澤 昌弘

参加生徒 18名 教員1名

※これと並行して位置天文学講座を2月27日、3月6日に数学班を対象に実施した。

講座を受けての生徒の感想

○星の距離の計算や星の動きを詳しく知る機会がなかったのでとても貴重な体験になり楽しかったです。こ

れからも天文班として知識を深めていきたいです。

○元々、天体や惑星には興味があったが、あやふやな確かしか持っていなかった。そのため、為になった。

特に私は、太陽系の惑星の1つ1つの特性が特に為になった。また、軌道などはとても楽しい所だった。

○天文学と数学は密接に結びついていることがわかった。惑星の軌道や等級の決め方など。知っていること

が多かったが、チチウス・ボーデの法則は初めて聞いた。小惑星がそこまで重要視される理由がわからなか

ったので、3番目の距離の惑星の話を聞いて納得した。天気が良くなかったため、月しか見れなかったのは残

念だったが、クレーターまでしっかり見れたのが良かった。わかりやすい説明で、訳の分からない数学を使

っていなく、中学生の時習った知識でも理解出来るもので有意義な時間だったと思います。

○講義はためになり参考になりました。しかし望遠鏡見る時の天候が残念でした。

○今回は難しい数学をあまり使っていなかったのである程度理解することができ、興味深いことを知ること

が出来ました。星の雑学みたいなものは好きなのですごく面白かったです。今回は月しか見ることが出来ま

せんでしたが、また天気がいい日に惑星を見たいと思います。

○宇宙の壮大さについて改めて驚かされた。特に今世界は数光年の世界しか知らないにも関わらず、宇宙は

今もなお膨張を続けている。宇宙の神秘とは凄いものだな、と感じた。・・・

など参加した生徒にとってとても有意義な講座だったようです。今後も天文学講座まだまだ続きます。

課題研究(1年)

日時:令和5年3月2日(木)

場所:本校各教室

先日の計画書プレ審査会の結果を受けて、3月14日に迫る計画書審査会に向け、

発表資料等の修正を行いました。

計画書プレ審査会では、大学生の方に項目ごとに5段階評価をしていただきました。

中には厳しいご指摘もあり、生徒たちはどうしたら改善できるか、先生方に助言をいただきながら

試行錯誤していました。

前回よりもレベルアップした発表ができるよう、みなさん頑張りましょう!

令和4年度 SSH課題研究成果発表会

2月22日(水)、令和4年度 SSH課題研究成果発表会 が那須野が原ハーモニーホールで行われました。

本校2年生代表6グループ、本校スーパーサイエンスクラブ及び他校3グループの計9グループが発表しました。

年を重ねるごとに発表の質が向上しただけでなく、質問も多く出るなど活発な発表会となりました。

最優秀賞は、本校敷地内の和楽池から発生しているメタンガスについての調査・研究を行った33班『和楽池からエネルギーをつくる』が選ばれました。

第2回SSH運営指導委員会

2月22日(水)午後、本校会議室にて、令和4年度第2回SSH運営指導委員会が開かれました。今回もZoomを用いて、オンラインと会場とのハイブリッドで実施されました。委員の先生方から午前中に行われた成果発表会についてのご感想や、課題研究の進め方に関するご意見等をいただきました。生徒の心に「科学の火を灯す」ことのできるよう、これからも生徒・職員一丸となってSSH事業を進めて参ります。

計画書プレ審査会(1年生)

2月21日(火)、計画書プレ審査会が1年生を対象として実施されました。宇都宮大学と国際医療福祉大学の学生に、次年度の課題研究の計画について評価およびご助言をいただきました。生徒のプレゼンテーションに対し、研究課題や仮説の明確さ、先行研究・事例、研究テーマに関する現状からの研究意義等、様々な観点からご質問やご意見を聞くことができました。また、他班からも鋭い質問がなされ、ディスカッションの様相を呈したことで、各会場でたいへん活発な様子がうかがえました。ご協力いただいた学生の皆さま、ありがとうございました。

課題研究(2年生)

日時:令和5年2月21日(火)7時間目

場所:本校各教室

いよいよ、明日はハーモニーホールでの成果発表会になります。

代表班は、それぞれ発表の練習をしています。

スマホで原稿を確認したり、時間をはかったり、PCを操作してスライドを変えたりと、各自がやるべきことを確認しながらの練習です。1年かけて研究した結果です。力が入ります。

明日は練習の成果を発揮し、落ち着いて素晴らしい発表になりますように。

代表班以外の班は、研究要旨をまとめました。

後日ポスターと共に、生徒課題研究集録にまとめられます。

大田原市長との懇談会

日時:令和5年2月17日(金)

場所:大田原市役所

大田原市長との懇談会に、本校生徒会長と生徒副会長(2年)、1学年課題研究4班4名の、合計6名が参加しました。

1年生課題研究4班の研究テーマ「若者の選挙の投票率を向上させるために、どのようなことができるか」について

ご意見をいただいたり、その他、本校生の交通機関(市営バスの運行本数、ぽっぽ通りの整備、

信号機を設置してほしい箇所など)や学習環境に関する要望(遅い時間まで学習できる施設の増設、

小中高生が交流できる場所や時間の確保など)を聞いてくださり、さまざまなご意見をいただきました。

相馬憲一市長は、大田原高校のご出身で、強歩や野球部のお話などを通して、生徒たちに気さくに

話しかけてくださり、生徒が笑顔になる場面もありました。

生徒たちは、メモを取りながら真剣に話を聞く姿が見られました。

とても有意義な時間を過ごせたようで、特に4班の生徒たちは、目前に迫った

課題研究計画書プレ審査会に向けて、気持ちを引き締められたようでした。

相馬市長、ありがとうございました。

これからも頑張ってください!

『高等学校における「総合的な探究の時間」に関する調査研究』に本校SSHの事例が掲載されました

『高等学校における「総合的な探究の時間」に関する調査研究』(栃木県総合教育センター)に、本校の課題研究活動等に関する事例が掲載されました。

下記のリンク先よりご参照下さい。(事例番号:11番)

↓ HP:栃木県総合教育センター 調査研究 URL

http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/cyosa/cyosakenkyu/r02_sogoteki/index.html

インドネシアの高校との交流事業(第1回)

2023年 2月1日(水)16:00~オンライン交流

インドネシア(SMA Unggulan HKBP高校)校長先生 生徒

本校 英語部 SSH課題研究班 生徒会より参加 アジア学院留学生(インドネシア)もかけつけてくれました。

<本校の生徒の感想より>

・日常で英語を使っている人と話せて良い経験になった。普段から英語に触れることの重要性を改めて感じられた。

・インドネシアの高校生との会話はとても楽しかったです。貴重な経験でした。改善した方が良いと思ったのは、今回は大人数でのグループだったので一部の人だけしか話していない様子があったので、次回は少数人でグループを組んでみんなが積極的に話さざるを得ない状況を作ることでみんなが話しやすいと思いました。また、話すこと自体や話題を作ることが難しかったので、次回はディベート形式にして、ある論題に対して話し合うとより良いと思いました。

<本校から送った本校紹介の一部>

Otawara Senior High School is a Super Science High School

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT) is seeking to increase students' motivation for learning and fostering an inquiring mind in the context of science and technology in real society through such initiatives as the "Super Science High School (SSH)" project, which implements advanced science and mathematics education, and the "Science Partnership" project, which supports learning programs implemented by high schools in cooperation with universities and research institutions. Our school is a designated school for SSH.

<SMA Unggulan HKBP高等学校長からの感謝のメッセージ>

Good afternoon Indonesia time dear Sir

As our first meeting has finished I can say that our meeting ended up well. Our students got really excited after the meeting and ask for the next meeting with students in Otawara High School.

It is such a happiness for us watching their excitement, perhaps one or two of them has set Japan as their next goal. Thank you for making this happen. Hopefully, our relationship can grow as the time goes.

Looking forward for the next meeting with them

Janri L Nainggolan

Pictures of the exchange meeting

この交流は今後も続ける予定です。

最近のSSC(自然科学班)の活動

最近のSSC(自然科学班)は実験のスキルアップや継続している調査研究等、積極的に様々な活動を行っています。

実験では、はじめて尿素樹脂の合成に取り組みました。

また、継続的に調査研究している本校の和楽池の調査も、寒い中がんばりました。

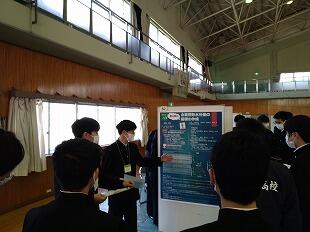

栃木県立栃木高等学校スーパーサイエンスハイスクール研究成果発表会に参加して

1月28日(土)栃木高校でポスター発表しました。

参加者:2年生 テーマ「登山における必要水分摂取量の指標の検討」

他校へ訪問した生徒ばかりで、はじめは緊張したが、対面で交流できてとても有意義な一日になったようです。

福島県の高校生徒の交流会

令和5年1月27日(金)、福島県立安積高等学校と福島県立白河高等学校の生徒が福島県で行っている「震災と復興を未来につむぐ高校生語り部事業」県外交流事業の一環で大田原高校を訪れました。

白河高校・安積高校・大田原高校の順で10分程度のプレゼンテーションが行われ、それぞれについて質疑応答が活発に行われました。

本校の生徒は、飯舘村での実地研修で学んだことを発表しました。

福島県の生徒は原発処理水の海洋放出や汚染土壌の処理等について、本校生は飯舘村の土壌汚染や農業の復興について、それぞれ違った目線で震災について調べていることに、刺激を受けあったようでした。

最後はフリーディスカッションを行い、意見交換をしながら友好を深め、実りある会となりました。

白河高校のプレゼンを聞く様子

安積高校のプレゼンを聞く様子

プレゼンの質疑応答も活発に行われました

大田原高校のプレゼンテーション

福島県の復興に関する活発に話し合う様子

フリーディスカッションのようす

課題研究(1・2年)

日時:令和5年1月31日(火)

場所:本校各教室

1学年は、前回に引き続き、課題研究のテーマ設定について進めました。

本日は、2月21日の研究計画書プレ審査会に向けて、内容を検討しました。

テーマ設定について、先生方に厳しくも的確なアドバイスをいただきながら、

真剣に考える姿が見られました。

現在進めている「様式3」の原稿提出締切は2月9日です。

計画的に提出できるように頑張りましょう!

2年生は、本日提出期限の原稿作成のため、協力して取り組んでいました。

来年度の英語活用発表会に向けて、自分たちの研究の要点を抑えた原稿づくりができるよう、

みなさん頑張りましょう!

地域に根ざした専門家による課題研究指導

令和5年 1月17日(火)16:00~

参加者 SSC 自然科学班 7名 1年課題研究班4名

講師 NPO法人 環境カウンセラー協会 理事 佐々木 英二 氏

今年度も本校の和楽池に関した研究や、森林に関する防災の研究について等の指導・助言にきていただきました。実際の計測や環境をみる場合の重要な視点等のアドバイスを熱心にうけて活動しました。

課題研究(1・2年)

日時:令和5年1月17日(火)

場所:本校各教室

対象:1・2学年

1学年は、課題研究のテーマについて、再度検討しました。

先日決めた課題研究のテーマについて、SSH部の先生方に助言・アドバイスをいただいたものをもとに、再検討しました。

大幅に再検討が求められる班については、直接SSH部の先生方に面談していただき、ありがたいアドバイスを受けていました。

班によっては、テーマをがらりと変えて、より良いものに変更していました。

心強い先生方の的確なサポートを受け、たくさんの班が成長する姿が見られました。

2年生の研究テーマを引き継いだ班は、先輩から助言を受けて、学年を越えて連携して進めている姿が見られました。

2学年については、課題研究の内容を英訳するため、要約した日本語の原稿をパソコンでデータ化する活動をしていました。

和やかな雰囲気の中、協力して取り組む姿が見られました。

筑波研究施設見学会

筑波施設見学会

日時 令和4年12月28日(水)

見学施設 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(KEK)

防災科学技術研究所(NIED)

筑波大学(バスより見学)

参加生徒 18名

年の瀬も迫る12月28日に、筑波施設見学会が実施されました。午前はKEKを見学しました。フォトンファクトリーやBelleⅡ測定器を見学し、最先端の物理学研究の一端に触れることができました。また、午後はNIEDを見学しました。大型耐震実験施設と大型降雨実験施設の見学に加え、気象学や地震学の講義を受講しました。講義の際には高校で学ぶ物理と気象学や地震学とのつながりに関する内容もあり、生徒たちは大変刺激を受けた様子でした。

宇都宮大学施設見学会

12/26、1年生を対象に宇都宮大学施設見学会を実施いたしました。希望者26名が参加しました。

1年生はコロナの影響で夏休みのオープンキャンパスに参加できず、実質的には初めての大学見学となった生徒もおり、規模の大きさや先端の内容に驚いている様子でした。少人数でオプティクス教育研究センターとバイオセンターの2施設を見学させていただきました。見学後の感想で「少人数で質問しやすく、興味を持てた」「どれも面白い研究ばかりだった。特にキノコの研究は興味をそそられ、自分も探してみようも思った。」等、今回の見学で大いに刺激を受けたようでした。最後は、学生食堂で食事をしてきました。

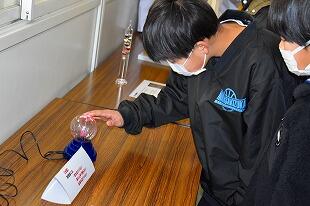

「わくわくどきどきサイエンス」を実施しましました

日時:令和4年12月24日(土)

場所:本校理科棟および天文室

対象:大田原市内の小学生5・6年生 約30名

恒例行事となりました「わくわくどきどきサイエンス」。

小学生に教える立場になり、分かりやすく説明するために担当分野の理解を深めたり言葉を選んだり。

本校生にとっても良い学びの機会となりました。

実験や工作などを楽しむ小学生と共に、本校生も充実した時間を過ごしました。

「また来たい」という小学生を笑顔で見送り、無事に終了しました。

開会式

放電球でビリビリ

人体模型 パズル状態です

液体窒素

炎色反応

ドローン体験

レゴマインドストーム

偏光万華鏡

ダイラタンシー体験

空気法で的当てゲーム

スライム作り

倍率の説明

天体望遠鏡

天体ドーム

笑顔で見送り

保護者の方には、Zoomで配信しました

第4回高文連自然科学部会研究発表会

R4年12月17日(土)宇都宮大学にて高文連自然科学部会の研究発表会に参加してきました。

SSC数学班2名が発表し、最優秀賞(地学)に輝きました!!!

来年夏の高文連の大会(鹿児島県)に参加します。

課題研究(1・2年)

日時:令和4年12月20日(火)

場所:本校各教室

1年生は、前回に引き続き課題研究を行いました。

Wordデータに、自分たちの班の課題研究テーマや、テーマ設定の理由などをGIGAタブレットPCを活用して入力しました。

先生方に相談したり、助言をいただきながら作成している班も多数見られました。

2年生が行った課題研究テーマを引き継いだ班については、2年生の助言を受けながら作成していました。

本日が提出締切でしたので、どの班も真剣に取り組んでいる様子でした。

2年生は、先日行われた中間発表会までの記録を行いました。

中間発表会を乗り越えた安堵感からか、それまでよりもリラックスした様子が見られましたが、協力して取り組んでいました。

校内研修(GIGAタブレットパスワードリセット)

日時:令和4年12月19日(月)

場所:本校会議室

本校の高梨教諭より、教職員を対象に、生徒が使用しているGIGAタブレットPCのパスワードリセットについての研修が行われました。

授業等で生徒が使用している際に、パスワードを忘れてしまい、ログインできなくなってしまうことが見られます。

そのようなときの対処法について説明いただきました。

今後の対応に生かすとともに、生徒にパスワードを忘れさせないようにする指導をしていきたいと思います。

サイエンスキャッスル2022東北大会にて2班が奨励賞を受賞しました!

12/18(日)に山形県米沢市にある山形県立米沢興譲館高等学校にて開催された、サイエンスキャッスル2022東北大会に参加してまいりました。本校からはポスター発表部門に2年生課題研究の3チームが出場し、2チームが奨励賞を受賞しました。初めての参加となりましたが、「中高生のための学会」のコンセプト通り、他校生と議論を繰り広げる姿や大学の先生方の質問に必死に答える姿が印象的でした。今回出場した3チームは2月の校内成果発表会に参加します。今回の経験を生かして、より良い発表を期待します。

サイエンスキャッスル2022東北大会

奨励賞 「ブルーライトを低減させる身近な物質に関する研究」

「電解質を変えて発電量を大きくする方法」

第8回英語による科学研究発表会

茨城県水戸市で行われた「第8回英語による科学研究発表会」に参加してきました。

午前は口頭発表で「Taking out of Energy from Waraku Pond」

午後はポスターで午前の「Taking out of Energy from Waraku Pond」の他「Psychological Distance and Understanding」を発表してきました。

発表から質疑応答まですべて英語で行われ、やりとりが難しい場面もありましたが、堂々と発表し、質疑にも応えていました。

米国日本人留学生との交流会

日時:令和4年12月15日(木)

場所:本校生物室(Zoom)

現在カリフォルニア州に留学中の日本人高校生とのオンライン交流会に、本校のSSH研究班1年生3名と、生徒会役員5名が参加しました。

お互いの自己紹介の後、いくつかの質問をし、答えてもらいました。

アメリカへの留学に関してや文化について、また学校生活・学習についてなど、約1時間にわたって質問に答えてもらいました。

出席した生徒たちは、メモをとりながら真剣に話を聞く様子が見られました。

また、同じ高校生同士ということもあり、時に和やかに笑う場面もありました。

日本人留学生のみなさん、ありがとうございました。

日本原子力文化財団 課題研究成果発表会にて奨励賞を受賞

12/11(日)に開催された日本原子力文化財団主催課題研究成果発表会に本校SSC自然科学班から4名の生徒が参加しました。この4人はSSCでの活動に加え、校内の課題研究においてもチームを組んで活動してきました。新型コロナウイルス感染症対策のためオンラインでの参加となりましたが、2年間の研究の成果を堂々と発表することができました。結果は奨励賞と、昨年度の審査員特別賞を超えることはできませんでしたが、発表を終えた生徒の顔は充実感にあふれていました。この班は2月に実施される校内成果発表会にSSC代表として参加します。今回の経験を踏まえ、洗練された発表を期待しています。

日本原子力文化財団主催課題研究成果発表会

奨励賞 「栃木県北部が目指す理想的なエネルギー構成に迫る」

課題研究(1年)・ガイダンスⅢ(2年)

日時:令和4年12月6日(火)

対象:1・2学年

場所:本校各教室

1年生は、先週に引き続き、課題研究のテーマ設定のための話し合いをグループごとに行いました。

先週決めたテーマについて、先生方から助言をいただきながら、再度検討し直します。

スマートフォンを活用したりしながら、テーマを再度練りなおしました。

どの班も、納得のいくテーマが決められるといいですね。

来週は、「研究課題・仮説」を設定します。

2年生は、「ガイダンスⅢ」を行いました。

これまでSSH室からお借りした備品の返却や、中間発表会で使用したポスターの修正などの説明をzoomで受けた後、研究班ごとに実施しました。

最後の片づけまでしっかり行うことが大切ですね。

サイエンス特別講座(KEKキャラバン)

テーマ:「宇宙創生を解き明かす ~SuperKEKB加速器による素粒子実験~」

実施日:令和4年12月6日(火)

講 師:三塚 岳 氏(大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構)

参加者:2学年物理選択者94名

内 容:昨年度に続き、三塚先生をお迎えしてKEKキャラバンを実施しました。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、今年度はオンラインを活用した形での実施となりました。日々の授業で学んできた力学や電磁気学などが最先端の研究と結びついていることを知り、生徒たちは刺激を受けたようでした。

課題研究 仮テーマ設定(1学年)

日時:令和4年11月29日(火)

場所:本校各教室

対象:1学年

本日は、1学年が先日結成したグループに分かれて、課題研究の「仮テーマ」を設定しました。

グループごとに指導教官(本校の職員)がつき、顔合わせの後、話し合いを重ねて仮テーマを設定しました。

決めた仮テーマを、スマートフォンで回答用QRコードを読み取り、「Microsoft Forms」を活用して報告しました。

グループはクラスを超えて作られているので、生徒も先生方も初対面である場合もあります。

コミュニケーションを重ねながら、グループで協力して、よい課題研究にしていけるよう頑張りましょう!

ひと涼みアワード2022受賞取組集に掲載されました

本校SSH課題研究の取組が「ひと涼みアワード2022受賞取組集」に掲載されました。

下記URLより是非ご一読下さい。

https://www.hitosuzumi.jp/award2022/

〇SDGs部門優秀賞『高齢者への熱中症予防の啓発』(P.35)

〇熱中症予防×SDGsアクション活動ヒント集(P.65)

SSH評価研修(教職員対象)

日時:令和4年11月16日(水)

場所:本校会議室

対象:本校教職員

本校のSSH部藤原教諭より、教職員に向けてSSHの評価に関連した研修が行われました。

本校の課題研究における「標準ルーブリック」の見直しを行い、教職員の理解度を高め、課題研究の指導に生かす目的で実施されました。

はじめに、各自で「標準ルーブリック」の内容確認を行い、その後グループごとにルーブリックの内容・文言について、各評価基準が大高生にとって適切な難易度であるか、また文言が大高生及び教職員(指導教官)が理解できるものであるか、見直しを図り、修正・検討したほうが良い箇所に付箋を貼り、具体的な文言を検討しました。

その後、他のグループの改善意見を見て回り、意見を共有しました。

教職員がSSH評価への理解を深めるための、有意義な研修となりました。

この研修を踏まえて、教職員一同課題研究の指導にさらに生かしていきたいと思います。

課題研究 グループ結成(1年)

日時:令和4年11月15日(火)

場所:本校第2体育館

対象:1学年

先週の2学年の課題研究中間発表会が終わり、本日は1学年が課題研究のグループ結成を行いました。

いよいよ課題研究に向けて、本格的に動き出します。

複合領域・人文・社会・工学など、さまざまな研究分野に分かれ、その中で4人組を決めました。

次回からは、本格的にグループごとに研究テーマを決めていきます。

どのようなテーマを設定するのか、楽しみですね!

2022年度 SSH 中間発表会(2年)

日時:令和4年11月8日(火)

場所:本校第1・2体育館、各教室

2年生によるSSH中間発表会が行われました。

4時間目に、発表会場の準備を行いました。

全員で協力して、体育館のシート敷きや、パネルの準備等が行われました。

5時間目に、2年生同士での発表が行われました。

顔なじみの同級生や先生方に発表を聞いてもらい、徐々に発表することに慣れていきました。

6・7時間目はいよいよ他校生や来賓の方々、保護者の方々、1年生に向けた発表です。

人数が一気に増えて、生徒たちの発表もさらに緊張が走ります。

来賓の方々から鋭い質問や助言をいただき、生徒たちも研究を振り返り改善する点を得ることができました。

本校の1年生にとっては、2年生の発表を聞き、来年に向けて研究テーマを決めるためのヒントを得るきっかけとなったようでした。

また、今年は、大田原女子高校・馬頭高校・那須拓陽高校の生徒の皆さん・先生にも本校に来校いただき、課題研究の発表をしていただきました。

大田原女子高校の「フィンランドから学ぶ地域社会に生かせること」や、馬頭高校の「栃木県における微小貝類の採集と観察」、また那須拓陽高校の「牛乳β-caseinA2プロジェクト」など、本校とは異なる特色が感じられる発表に、刺激を受けることができた様子でした。

当日お越しいただいた皆様、ありがとうございました。

また、発表を担当した2年生のみなさん、お疲れさまでした。

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |