文字

背景

行間

学習指導部より

【福祉】バイタルサイン測定

令和5年10月12日(木)3年「こころとからだの理解」の授業で、バイタルサイン測定を行いました。バイタルサインとは体温・脈拍・呼吸・血圧のことをいい、生きている徴候(生命徴候)です。バイタルサインは様々な場面で変化するため、どのような場面で変化するのか考えてみました。次は、それぞれの正常値と測定方法を学び、実践しました。はじめて血圧測定する生徒もおり、加圧される時の痛さにびっくりしている生徒もいました。教員が体調不調になった時は、バイタルサイン測定をお願いしますね!

【福祉】睡眠・休息の支援

令和5年10月6日(金)3・4時限目 3年の生活支援技術の授業では、睡眠・休息の支援についての学習をしました。「自分自身の睡眠を振りかえってみよう」との問いに生徒の大半が「寝不足、目覚めが悪い」と回答。床につく時間が遅いようなので、自分の生活を見直してみましょう!睡眠の学びをしたあとは、ベッドメイキングを行いました。今日は初めてのため、シーツのたたみ方の演習です。ポイントをしっかり復習しておいてください。教員の私たち2名はそれぞれ看護師と介護福祉士。「私たちはプロだから上手でしょ!」とちょっぴり自慢しながらお手本を見せました。

【福祉】オムツ介助の支援

令和5年10月2日(月)3・4時限目 生活支援技術の授業では、先週に引き続き排泄の支援の学習を行いました。今日は、ベッド上でのオムツ交換の技術を学びました。体操着の上から、オムツを着用し介助者役と利用者役の両方を体験しました。オムツをすることの恥ずかしさや、オムツをうまくあてることの難しさを実感することができた授業でした。

【福祉】排泄の支援

令和5年9月29日(金)3年の生活支援技術の授業は、排せつの支援についての学習を行いました。おむつの種類がたくさんあり、成人用の大きなおむつを初めて見た生徒はびっくりしていました。(新生児用のおむつがあったため、比較してみましたが、あまりの大きさの違いに、赤ちゃん用はかわいい~と思ってしまいました!)

次に、ポータブルトイレでの排泄支援を行いました。安全面やプライバシーの配慮、観察の視点など覚えるポイントがたくさんありました。実習では実際に行えるよう、復習しておきましょう。

【福祉】言語障害の理解

令和5年9月20日(水)3時限目 3年のコミュニケーション技術の授業では、言語障害のある人とのコミュニケーションについて学習しました。言語障害のある人への理解を深めるために、今日は「絵伝言ゲーム」を3グループに分れて行いました。今回のゲームでは文字や、記号、言葉、ジェスチャーは使用せず、与えられた課題を絵で伝達していきます。伝達する困難さやグループの協力などを知ることが目的です。1問目の課題は「ハリネズミ」。絵がうまく書けずに伝えることができないグループもありました。2問目は「睡眠不足」。「睡眠」は絵で表現できても、「睡眠不足」を絵で伝えることはとても難しい!と全員の生徒が言っていました。改めて、障害のある人のコミュニケーションの難しさや大変さ、大切さを考えさせられました。

【福祉】手浴・足浴の支援

令和5年9月15日(金)3・4時限目、生活支援技術を履修している3年生は、入浴・清潔保持の支援の学習で、手浴と足浴の実技を行いました。入浴をすることができない利用者の方に対して、どのように行うことが大切か、利用者と介助者を両方体験することで学びを深めました。クーラーのない実習室での演習は暑くて大変でしたが、介護技術を身につけるためには・・・暑さに負けず頑張ろう!と精一杯頑張りました。手浴・足浴のお湯はお水で実施しました。(お湯の温度や確認の仕方は忘れずに!)来週からは、排せつについての勉強をします。

高大連携授業(佐野日本大学短期大学)報告

家庭科の授業で、佐野日本大学短期大学との高大連携授業を実施しました。

7月7日(金)、田村田先生をお招きし、3年生「子ども文化」選択生徒を対象に、造形的表現について講義を受けました。絵本ノートの作り方を教えていただき実際に作ったり、貼り絵の表現方法について丁寧にご指導をいただきながら専門的なました。2学期に予定している保育検定合格に向けて頑張りたいと思います!

9月13日(水)、2年生「フードデザイン」選択生徒を対象に、佐野日本大学短期大学へお伺いして調理実習や調理学の講義、そして校内見学をさせていただきました。調理実習では、藤田睦先生の師範をモニターで見せていただきながら実習を行いました。短大の充実した設備のなかで、実際にさまざまな経験ができ、充実した1日となりました!

【福祉】視覚障害のある人とのコミュニケ-ション

令和5年9月6日(水)3時間目、3年コミュニケーション技術の授業では、視覚障害のある人とのコミュニケーションについて学びました。今日は、中途視覚障害者の方の気持ちや、介護者としてどのようにすることが大切かについて知るために、アイマスクや白杖を使用した移動方法を体験しました。教室ではなく、図書室の中での移動を行ってみましたが、狭い空間での誘導、説明の難しさ、見えないことによる怖さなどを学ぶことができました。授業では友人同士のため、笑って行うことができますが、他人だったらどうですか?適切な言葉かけや態度で介護できますか?自分自身も中途視覚障害者になるかもしれません。この体験を他人事とは思わず、自分の学びにつなげてください。

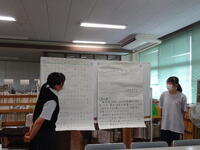

【福祉】私たちのまちの高齢者介護

令和5年9月6日(水)1時限目、2年の社会福祉基礎では7月から取り組んでいた「私たちのまちの高齢者介護」についての発表会を行いました。2つのグループに分れ、栃木市と下野市の高齢者介護の現状や課題などを調べ、自分たちの考えを発表しました。発表後は、お互いに質問タイムです!どんな質問をしたらよいのか、また、質問に対してうまく答えられない難しさなど・・・課題の残る発表会でした。次回は、もう少し内容を掘り下げて調べ、発表できることを期待しています!(みんな真剣に発表でき、素敵でしたよ)

【福祉】入浴・清潔保持の支援

令和5年7月14日(金)3時限目 生活支援技術では「入浴・清潔保持の支援」についての授業を行いました。今日は「ベッド上での洗髪」のデモンストレーションを生徒に見てもらい技術を習得することが目標です。本来は、生徒同士で洗髪を実施し、体験することがよいのですが、この猛暑の中では生徒も教員も体調不良となってしまうので、看護師経験と介護福祉士経験のある教員二人でのデモンストレーションです。さすがに実習室が暑いので、お湯は用いず、お水を用いて実施させていただきました。(モデルは介護人形のケイコさんです。洗髪可能なカツラを使っています。ケイコさん、お水でごめんなさい!)ベッド上での洗髪を見学した生徒は、真剣に聞くことができ、さらにどのようなことに注意したらよいかをしっかり理解することができていました。1学期の生活支援技術の授業は今日で終了ですが、夏休み中にしっかりと復習してほしいと思います。