文字

背景

行間

H29SGH通信(No.1).pdf (SGH総合サイト開設)

H29SGH通信(No.2).pdf (グローバルサイエンスキャンパス修了式)

H29SGH通信(No.3).pdf (SGH講演会)

H29SGH通信(No.4).pdf (合言葉はクリシン!)

H29SGH通信(No.5).pdf (読書活動表彰)

H29SGH通信(No.6).pdf (第9回吹奏楽部定期演奏会)

H29SGH通信(No.7).pdf (囲碁将棋、県大会優勝)

H29SGH通信(No.8).pdf (ランカスター市中学生来校)

H29SGH通信(No.9).pdf (SGHリレー講座)

H29SGH通信(No.10).pdf (足尾植樹体験)

H29SGH通信(No.11).pdf (旭城大運動会)

H29SGH通信(No.12).pdf (トビタテ)

H29SGH通信(No.13).pdf (高1地域シンポジウム)

H29SGH通信(No.14).pdf (ディベート新緑杯&春季大会)

H29SGH通信(No.15).pdf (学校公開)

H29SGH通信(No.16).pdf (インドネシア調査研究)

H29SGH通信(No.17).pdf (クールアースディ)

H29SGH通信(No.18).pdf (インスパイア2017)

H29SGH通信(No.19).pdf (フランス語班)

H29SGH通信(No.20).pdf (第1回ディベートセミナー)

H29SGH通信(No.21).pdf (ディベート甲子園)

H29SGH通信(No.22).pdf (高1フィールドワーク)

H29SGH通信(No.23).pdf (水俣フィールドワーク)

H29SGH通信(No.24).pdf (台湾フィールドワーク)

H29SGH通信(No.25).pdf (夏休みのSGH報告①)

H29SGH通信(No.26).pdf (関東代表女子ラグビーチーム全国5位)

H29SGH通信(No.27).pdf (JAXAキミッション)

H29SGH通信(No.28).pdf(夏休みのSGH報告②)

H29SGH通信(No.29).pdf(国体優勝)

H29SGH通信(No.30).pdf(中学ディベート)

H29SGH通信(No.31).pdf (夏休みのSGH報告③)

H29SGH通信(No.32).pdf (授業力向上支援事業公開授業)

H29SGH通信(No.33).pdf(宇都宮大学での課題研究中間発表会)

H29SGH通信(No.34).pdf(とちぎの高校生課題研究発表会)

H29SGH通信(No.35).pdf(宇都宮大学附属図書館シンポジウム)

H29SGH通信(No.36).pdf(附属中生の活躍)

H29SGH通信(No.37).pdf(第6回高校生国際ESDシンポジウム・第3回全国SGH校生徒成果発表会)

H29SGH通信(No.38).pdf(山城サミット)

H29SGH通信(No.39).pdf(インドネシアの高校生来校)

H29SGH通信(No.40).pdf (台湾グローバル研修)

H29SGH通信(No.41).pdf(フランス語班の活動報告)

H29SGH通信(No.42).pdf(佐野小学校での環境学習)

H29SGH通信(No.43).pdf(第61回学生科学賞入賞)

H29SGH通信(No.44).pdf(海外G研修特別講習)

H29SGH通信(No.45).pdf(佐野小前授業②)

H29SGH通信(No,46).pdf(国際交流協会)

H29SGH通信(No.47).pdf(卒業生からのメッセージ)

H29SGH通信(No.48).pdf(読み聞かせボランティア)

H29SGH通信(No.49).pdf(海外グローバル研修課題研究コンテスト)

H29SGH通信(No.50).pdf(フランス語班・ディベート班大会)

H29SGH通信(No.51).pdf(Water Literacy Open Forum 2018)感想入り

H29SGH通信(No.52).pdf(海外グローバル研修)

SGH活動日誌(H29)

高1イングリッシュキャンプ活動報告

素晴らしいオープニングスピーチ(英語)を、前嶋舞さんが披露しました。

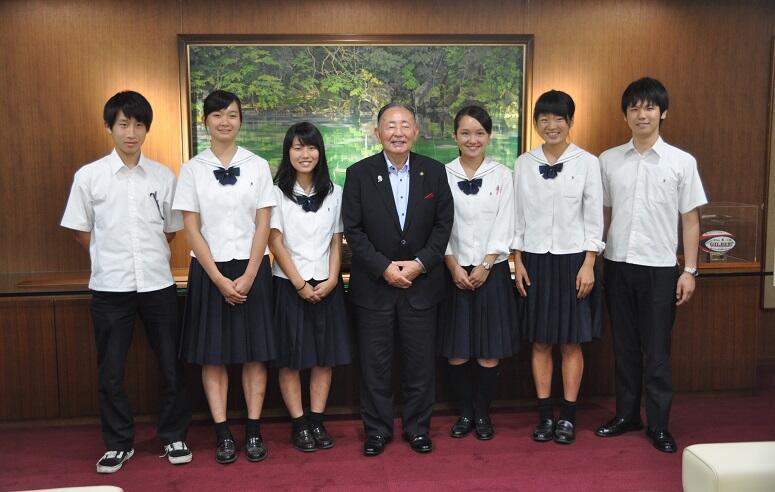

佐野市長へSGHクラブの活動報告をしました

8月31日(木)16:30 佐野市役所の市長公室で、SGHクラブの代表生徒が、佐野市長に、夏休み中に実施したSGH活動について報告しました。

SGHクラブの台湾班の代表2名(飯塚菜摘さん、松澤あさひさん)と水俣班の代表2名(倉持未夢さん、古谷菜奈さん)、そして、ディベート班の代表2名(近藤大輝君、荻野佑介君)が参加しました。校長先生の挨拶および参加者全員の自己紹介の後、台湾班、水俣班、ディベート班の順に、活動報告を行いました。

市長さんは、台湾や水俣で実施したフィールドワークや即興型英語ディベート大会の様子などについて、質問をしてくださったり、感想を述べてくださったりして、とても和やかな雰囲気の中で、報告は終了しました。

SGHクラブの活動の様子は、9月2日(土)に行われる旭城祭で紹介します。フィールドワークに関する展示や英語ディベートの実演などがありますので、ぜひ、ご覧ください。

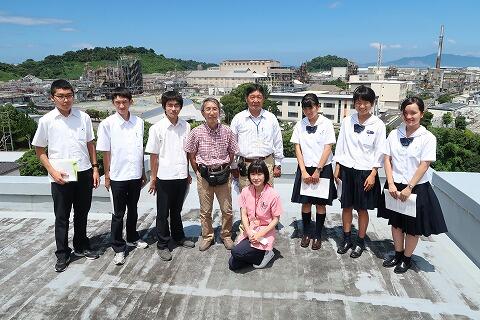

SGH水俣フィールドワーク最終日

SGH水俣フィールドワークの最終日が無事に終了しました。

今日は生まれながらにして水俣病を患った胎児性水俣病の方の話と、このフィールドワークの総括として水俣市役所の福祉環境部・環境課・水俣病、もやい推進係の方からの話を聞かせていただくことができました。

《さかえの杜 ほっとはうす》

ここでは、胎児性水俣病を患う方々の話を聞くことができました。詳しい話は個人情報もあるのでここでは控えさせていただきますが、「私たちの体を返してほしい。」という気持ちは共通のものでした。そして「仕事をしたい。」という話も共通のものでした。研究員の質問にも丁重に答えていただきました。大変ありがとうございました。

《水俣市役所》

このフィールドワークの総括ということで、市役所を訪れて話をしていただき質疑応答の時間をいただきました。水俣病に関しての内容はもちろんのこと、エコタウン水俣としての活動に関しての話もあり、質疑応答にも丁重に答えていただきました。大変短い滞在時間となってしまいましたが、今回のフィールドワークの総括として非常に貴重なお話を伺うことができました。大変ありがとうございました。

今回のフィールドワークは、研究員はもちろんのこと、我々教員にとっても大変勉強になるものでした。同時に、教科書に載っているだけの知識では足りないことを痛感させられました。このフィールドワークで得た知識や情報を、研究員ともども我々教員も一致団結して広く伝えていくようにしなくてはならないと感じました。研究員も同様な気持ちを持ったようです。以下、今回の水俣フィールドワークにおける研究員の感想です。

《研究員の本日の感想》

倉持 未夢(高2)

今日は胎児性水俣病の患者の方々にお話を伺うことができました。患者の方々から直接聞いたお話の中には辛いものや悲しくなるようなものもありましたが、野球やお出かけ、将棋など日々の生活に楽しみをもって生きている姿をみて想像とは全く違うことに驚きました。また、自分では決められない出身地によってひどい差別や偏見をうけていたという話をきいて、このようなことはあってはならないと思いました。情報の操作や制限があったことなど実際に行って話を聞かなければ分からないようなことも知ることができました。さらにその後行った市役所では環境モデル都市としての1面をもつ水俣市について深く知ることができました。

この4日間、様々な方向から水俣市・水俣病について考えてきました。特に、加害者と被害者の立場から水俣病をみてみると違う考えのところもあれば同じような考えをしているところもあり、被害者の間でも意見がバラバラであり、とても複雑な問題であるということが分かりました。このような問題は人事ではありません。被害者や患者の方々はお話の中で2度と繰り返さないような社会やシステム作り、公害をなくすために一生懸命勉強を頑張ってほしいということをおっしゃっていました。社会やシステムを変えることは難しいかもしれませんが、私達ができる精一杯のことをこれからしていきたいと強く思っています。私はこの体験を通してたくさんの宝物を得られました。この4日間で学んだことをさらに深め、正しく広め、ある1つの出来事ではなく大切な教訓として残し続けることが私達ができることなのではないかと思います。この研究で関わってくださった方々全員への感謝の気持ちを忘れずにこれからも研究を続けていこうと思います。

古谷 菜奈(高2)

胎児性水俣病の患者さんたちは、小さい頃から頑張られているということを改めて感じました。もし、自分が同じ立場だったら挫けてしまっているだろうということでも、家族や仲間とともに乗り越えて、今日までやってきていてすごいと感じました。長年続けてきた車いす生活にも慣れて、熊本から東京や新潟などを訪問したりしている方もいて、驚きました。

この四日間を通して、水俣市に来てみないとわからないような患者さんとJNCさん、また水俣病の研究や治療、介護などに関わる方の生の声をお聞きすることができとても勉強になりました。今回の研修は、ほとんどの行き先を自分たちで選択し事前学習をして見学することができたので、とても内容が濃く記憶に残る四日間になりました。この経験を無駄にすることのないように、ちゃんとまとめて、たくさんの人に知ってもらえるよう積極的に発表していければと思います。

新井 康平(高1)

今日は、ほっとハウスと水俣市役所でFWを行った。ほっとハウスの水俣病患者の方たちは、意外にも話しているとき、ときどき笑顔を見せていた。そして、皆さん東京や、新潟などへ度々出かけているそうだ。病気に負けず、かなり活動的であることを知り、とても驚いた。病気や障がいのあるひとでも彼らのように楽しみ、生きがいを持って暮らせる社会を目指していきたい。市役所では、行政として水俣病、そしてエコタウンにどう取り組んでいるのか知ることができた。自分には何かできることはないのか?考える良いきっかけになった。

この研修から水俣病、そしてエコタウンについて学ぶことができた。本など資料では分からないことをFWを通して目で、耳で、心で感じることができた。これ以上ないほど貴重な体験だと思う。たくさんの人の考え、思いに触れた。一つのことに対して、それぞれの立場や人生で、意見に違いがあった。しかし、間違ったものはないだろう。すべての意見に耳を傾けた上で、自分は何ができるか?何をすべきか?考えていきたい。最後に、この研修に携わったすべての方に感謝したい。

安生 温大(高1)

今日はほっとはうすと水俣市役所を訪問しました。胎児性水俣病患者さんのお話を伺っていて、「仕事がずっとしたかった。」という言葉が特に印象に残りました。心は他の人と全く変わらないのに水俣病になったせいで仕事ができない、人のために働けないという事がどれだけ辛い事なのか、僕には計り知れません。しかし、今はほっとはうすなどで働くことができるので幸せなのだと思います。また、このような障害者の方達が働ける場所が今の日本に足りているのか?と思いました。働きたいと思う全ての人が働くことのできる世の中にしたいと思います。

次に訪れた水俣市役所では、市が日本の環境首都として20種類のゴミの分別や、環境教育を実施していることを知りました。利便性だけではなく、環境への影響を考えた政策は感心しました。

4日間という研修の中でずっと水俣病に関する話を聞いてきたが、その中で「生の声を聞くことがどれだけ大切か」そして「どれだけ自分が無知だったか」が分かった。

この研修に行くまでは何となく水俣病は怖い、そしてチッソが流した水銀が原因ということしか分からなかったが、実際には想像以上に多くの患者の方がいた。また未だに水俣病と認定されていない人たちもいて、裁判も続いている。その一方で、チッソはJNCとなり環境対策を向上させたり被害者に支援したり、水俣市は環境首都に認められるほどエコなまちづくりをしたりと水俣病の影響が良くも悪くもとても大きいことが分かった。この研修で経験したことは非常に心に残った。これからつくるまとめで、多くの人に今の水俣、本当の水俣を教えたい。

須藤 悠希(高1)

四日目、最終日。ほっとはうすと水俣市役所を訪問しました。ほっとはうすでは、写真を見ながら水俣病の患者の方と施設長さんにお話しを伺うことができました。つらい経験をされながらも、いま楽しいことの話になると笑顔で話されていました。また、毎年東京で誕生日を祝われる方がいらっしゃるなど、遠くへ出かけることもあるそうです。「水俣病から宝物を伝える」生きざまという宝物を伝えていくという施設長さんの言葉の通り、私たちは宝物を受けとることができました。この宝物を周りの人にも伝えていきたいと思いました。市役所ではエコタウンについて学びました。公害からエコへとプラスの資産にするということが印象に残りました。ゴミの分別やコミュニティバスなど、今回の研究にとどまらず、他の研究の参考にもしたいと思いました。

水俣病やエコについて学んだ濃い四日間でした。水俣病の加害者側、被害者側双方の気持ちや意見を聞くことができ、とても貴重な時間になりました。また、リサイクルやエコ、福祉など多岐にわたることを学べたこともこれからに活かしていきたいです。四日間で聞いてきた数々の言葉を、正しい知識を、周りの人や後世に伝えるためにも、発表の準備をしたいと思います。最後になりましたが、お世話になった方々に深く感謝を申し上げこのフィールドワークを締めくくりたいと思います。ありがとうございました。

有澤 音羽(高1)

4日間を通して感じた事は、それぞれ立場によって考え方が違うけれど共通して市民同士で協力し合って前に進もうとしている事です。たくさんの方から話を伺う事ができてとても貴重な体験ができました。

最終日(6)

あと40分~50分ほどで到着予定です。

最終日(5)

これから佐野バスターミナルに向かいます。

ただ、高速道路が大変混んでいるため、到着予定時刻が遅くなる可能性があります。

最終日(4)

15:55「鹿児島空港」発が16:30になりました。

「羽田空港」着が18:00前後になります。

現時点では、18:45発の高速バスには間に合う見込みです。

最終日(3)

予定通り3:55に出発予定です。

最終日(2)

最終日もかなり慌しい日程になりましたが、研究員の素早い行動もあり、無事に鹿児島空港行きのバスに全員乗っています。

全員元気です。

最終日(1)

最終日も全員元気です。遅刻もなしで、予定通り出発しました。

SGH水俣フィールドワーク3日目

SGH水俣フィールドワークの3日目が無事に終了しました。

今日は実際に水俣病と闘う方のお話や、裁判中の方の生の声を聞かせていただくことができました。また午後は、エコタウンならではの水俣市の取り組みを調べるため、リサイクル事業を展開している2つの企業を訪問させていただきました。

~午前~

《水俣協立病院》

ここでは、水俣病不知火患者会の事務局長・副会長・また原告の方の話を実際に聞くことができました。

昨日までの研修で、水俣病の知識は深まったものの、実際に生の声を聴かせていただくとさらに現実は厳しいものであることを痛感させられました。例えば、急性劇症型ではない患者さんの場合、はたから見ると水俣病の患者ではないように思われますが、実際には様々な感覚障害が起こっている方がかなりの数いらっしゃるそうです。また、それ以外にも家庭関係の悪化や仕事への障害も起こって職を転々とせざるを得ないような状況が起こるなど、目に見えない被害がたくさんあるという説明を受けました。

印象に残ったのは、実際に裁判に原告として話していただいた方が、涙ながらに声を絞りだすようにして「本当は、チッソ(チッソ水俣工場)を訴えたくはないのが本音。」と仰っていたことです。親や親戚を含め、チッソ水俣工場で働いていた方も多かったようです。国の規制がしっかりあれば、チッソが水銀をここまで垂れ流すことはなかったのではないかというお話もありました。では、なぜ裁判の原告として頑張るかというと、「早く解決して水俣を明るくしたいから。お金の問題ではない。」ということでした。全面解決というのは、やはり水俣病の患者の全員救済と、地域の方との不和の解消を訴えておられました。いまだに差別・偏見があるのが現状のようです。

また、水俣市立協立病院は、そのような患者さんと真摯に向き合い、ボランティアで水俣病治療に向けて研究を進めているそうです。水俣病の患者さんにとって大変力強い存在となっている様子が伝わってきました。

他にもここでは書ききれないほどの多くの話をしていただきました。話すのが辛い内容もあったと思いますが、研究員一人一人の質問に丁重に包み隠さずお話しをしていただきました。

その後、屋上へ案内していただき、水俣市内の説明をしていただきました。お話をいただいた皆さん、大変ありがとうございました。

~午後~

《アクトビーリサイクリング株式会社》

午後は、今回のもう1つの研修テーマである「エコ」についての水俣市の取組みを、実際に企業を訪問することによって知ることができました。

ここでは、2001年に承認を受けたエコタウン水俣市で、具体的にどのようにリサイクル事業を行っているかのお話と、工場の見学をさせていただきました。普段私たちが使っている寿命を終えた家電がそこにはありました。家電を使って壊れたら廃棄するだけの私たちでは、どのように分解されて再利用されているかを考える機会はなかなかありません。そこでは多くの従業員がそれぞれの役割を確実にこなしてリサイクルに取り組む様子を見ることができました。 またここでは、障害を持った方の活躍も拝見することができました。

私たちの周りは便利な家電であふれていますが、その傍らで壊れた家電のリサイクルについても多くの方が関わっていることを忘れてはならないと感じました。丁寧なご説明、ありがとうございました。

《わくワークみなまた》

ここでは、主に障害をもった方を従業員として受け入れて、「エコ・リサイクル」に取り組んでいる様子を拝見することができました。ペットボトルのリサイクルを主として行い、卵パックや洗剤容器等に再利用しているそうです。所長自ら、障害者福祉と障害者雇用に関する説明を詳しく話していただきました。

現在、水俣病の患者さんも3名ここで勤務されているということです。明日訪問予定の「ほっとはうす」との関わりもありました。丁寧なご説明、ありがとうございました。

明日はあっという間に最終日です。ここまでの研修で得ることができた知識を持って最終日に臨み、できる限りさらに多くの情報を持って地元の佐野へ帰りたいと思います。

《研究員の本日の感想》

倉持 未夢(高2)

古谷 菜奈(高2)

新井 康平(高1)

アクトビーリサイクリングでは、資源の持続性を考えるとリサイクルがいかに大事か学んだ。わくワーク水俣では、水俣病患者を含めた障がい者の方たちの働く姿を目にした。すべての人が生きがい、やりがいをもてる社会を目指し、貢献したいと感じた。

安生 温大(高1)

須藤 悠希(高1)

午後は、アクトビーリサイクリングを見学し、リサイクルなどについて学びました。また、わくワーク水俣では、障がい者の方の支援や就労について法律や事業組織を中心に学びました。

有澤 音羽(高1)

特にありません。