文字

背景

行間

Sano G. 通信(R5)

【高1】課題研究講演会(東洋大学:中村香子先生)

総合的な探究の時間、今年度3回目

東洋大学国際学部国際地域学科教授であられる中村香子先生にお話しいただきました。

ご専門がアフリカ地域研究・文化人類学で、ご自身の現在の研究に至る過程や研究内容についてお話いただいたり、フィールドワークの仕方、研究において大切なことなどについて熱心にお話しいただきました。

後半は、グループワークを交えながら、インタビューの仕方について学びました。

【高1】土曜講座:貿易ゲーム

JICAでつくられた「貿易ゲーム」を昨年度に引き続き行いました。

「貿易ゲーム」とは・・・5名程度の班に分かれ、4種類の国のいずれかを演じます。各国には材料や道具が渡され、それをもとに製品を作りマーケットに売りに行きますが、渡される材料や道具に差がついており、そこで国際競争の現実の一端が疑似体験できる、というものです。

南北問題を考えるきっかけとして、またこの時期のアイスブレイクとしてもとても有意義なものになったと思います。

進行は高3のSGクラブ員がやってくれました。

【高校】チェコのパラツキー大学の先生方来校

R5.4.21

チェコのパラツキー大学より、名前の「姓」について研究をされている日本語学科のイヴォナ・バレショヴァー先生と同僚教員のマルチン・シュトゥルヂーク先生が御来校され、以前依頼を受けていた調査結果をお渡ししました。

その際、SGクラブの生徒(菅野、藍場、相田)が学校紹介を英語で行い、他2名の生徒も交えて交流が持つことができました。

【高1】課題研究キックオフ講演会

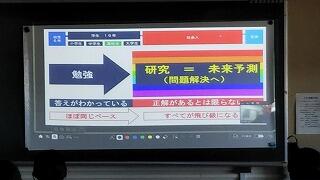

SGH指定当初よりご指導いただいている東京海洋大学の小松俊明先生より、今年も課題研究のキックオフとなるご講演をいただきました。

課題研究に取り組む意義について、「正解のある通常の学習ももちろん大切だが、誰も答えを知らない問いに向き合うことこそが大切である。なぜなら大学や社会に出てからはそういった問いに向き合うことの連続だからである。」ということを、分かりやすい例をあげて教えてくださいました。

また、課題研究のワンロールモデルを「社会人の学び直しが多しのなぜ?」という問いを例にして説明くださいました。

「早く課題研究をはじめたい!」という意欲が高まりました。

特にありません。