文字

背景

行間

Sano G. 通信(R4)

【高1】課題研究(高1:22班)

テーマ:『アメリカザリガニの有効活用』(外来種の駆除と有効活用)

班員:関口駿樹、佐久間海地、毛塚貴大、中村元気、中野駿之介、新井逞

紆余曲折ありましたが「ザリガニラーメン」を作ることに活路を見出したようです。

ザリガニはボイル冷凍されたものを購入しています。頭、殻、身に分けて、頭は炒ったあとで出汁を取り、殻は”ザリガニ油”に、身は具材として、完成したものが下の写真です。

とてもおいしく、意外と”ザリガニ感”は強くなかったです。今後の改良が期待されます。

研究は、”アクションを起こす”かどうかでその価値が大きく変わると思います。まずはやってみた生徒たちに拍手です。

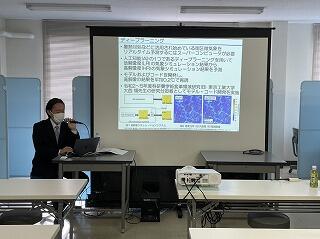

【高校】課題研究FW(足利大学 廣川先生インタビュー)

課題研究 高1 1班(渡邊、石岡、明慶、塩澤)

テーマ『技術革新から失業者を救うには』

研究要旨「現在、技術革新によって仕事にAIが導入されはじめている。AIによって作業効率が上昇し、経済成長をしているとともに世の中が便利になっていく一方で、AIの導入によって影響を受けている職業が多い。影響を受けている職業はのちに失業する危険性がある。これらの職業に就職している人たちは不安を抱いていると思われる。このような課題を解決するためにフィールドワークを通して解決案考えていきたい。」

このような研究のFWとして廣川先生を訪問させていただきました。廣川先生の直接の御専門とは少し外れる部分ではあったらしいのですが、いろいろ御準備いただき、AIとはどのようなものか、ということから詳しく御指導いただきました。廣川先生お忙しい中ありがとうございました。

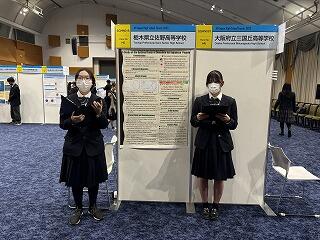

【高校】SGクラブ 全国高校生フォーラム参加

令和5年12月17日(日)に東京の国立オリンピック記念青少年総合センターで2023年度全国高校生フォーラムが行われ、SGクラブの2名がポスターセッションで発表を行ってきました。

参加生徒 SGクラブ 2年2組 菅野 紗羽 2年3組 藍場 紗都子

ポスターセッションは英語での発表と質疑応答をそれぞれ4分間行いました。スリランカへの支援を中心にどのような形の支援がよいかを考えた発表となりました。質疑において2名審査員からの質問に間髪を置かずに堂々と答えていました。

以前に栃木高校で日本語の発表を経験していることが役立ったと感じています。

今後もさらに研究を深化させてくれることでしょう。

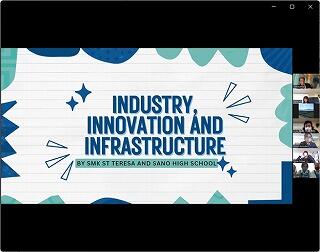

【高校1年】 課題研究マレーシア班 セントテレサとの合同課題研究発表会

令和5年12月16日(土)に高校1年生の「総合的な探究の時間」に行ってきたマレーシアの高校との合同課題研究発表会が実施されました。

高校1年生の15名は、マレーシアのクチンにあるセント・テレサ(SMK St. Teresa)校と7月から5つのグループに分かれて国際協働研究を行い、最終発表を行いました。

探究の時間が週1時間となり、研究する時間がかなり少なくなった印象がありましたが、それぞれセント・テレサ校の生徒とSNSを駆使し、約5か月に渡ってやり取りを続けてきました。

発表は、各グループの持ち時間が18分となり、一人約3分の発表を英語で行いました。

また、それぞれのプレゼンに対し2名の大学の先生方やセント・テレサの先生方から貴重な講評をいただくことができました。

講評をいただいた日本サイドの先生方

帝京大学教授 若山 昇 氏

宇都宮大学准教授 飯塚 明子 氏

改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。

【高校】ココサポ「おやまえきなか音楽祭こども楽器体験ワークショップ」ボランティア参加

課題研究活動報告

2年生28班(下川あう藍、恩田小春、細谷莞月、堀江俐玖 )

テーマ「吹奏楽を通じて音楽に触れよう」

リサーチクエスチョン「どのようにしたら児童たちの音楽活動を活性化することができるのか」

小山市や足利市で活動されている「一般社団法人ここさぽ様」の活動にボランティアとして活動させていただきました。

本人たちもとても楽しい時間を過ごせたようです。研究活動としても大きな成果につながることと思います。

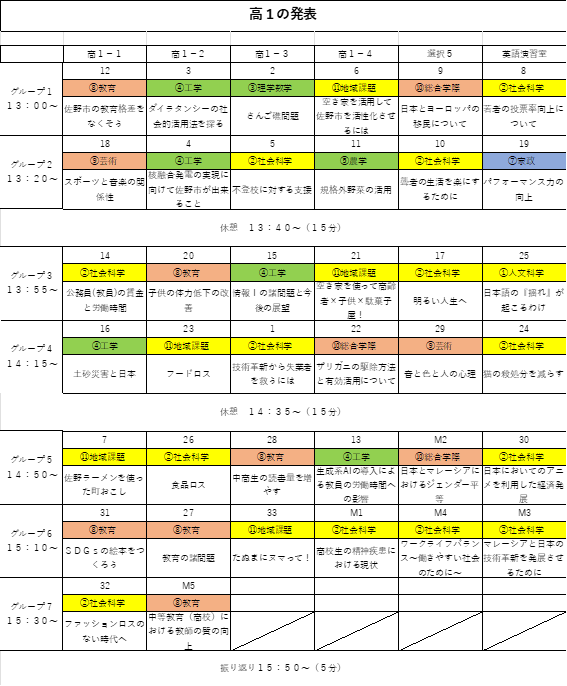

【高校】R5年度 課題研究中間発表

日時:11月9日(木)13:00~15:35

今年は外部より多くの助言者の先生をお招きしました。

御来校いただいた先生方、お忙しい中ありがとうございました。

特にありません。