文字

背景

行間

SSHに関する取組

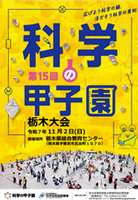

【高】科学の甲子園栃木県大会に参加しました!

令和7年11月2日(日)に、第15回科学の甲子園栃木県大会に参加しました。本校からは5チームが出場し、数学理科情報などの筆記競技、空気圧マジックハンドを製作して行った実技競技に取り組みました。長い間熱心に準備を重ね、本番に挑み、チーム一丸となって楽しく競技に参加する姿が素晴らしかったです!

【高1】「問い」の検証ゼミ

10月31日(金)に、高校1年生「問いの検証ゼミ」を実施しました。

問いの検証ゼミでは、大学や企業の方をお呼びして17グループに分かれ、高校1年生の研究計画の指導・助言をいただきました。外部の先生方から貴重なご意見をいただき、生徒の探究活動が深まりました!

栃高SSH研究成果発表会に参加しました♪

10月11日(土)「栃高SSH研究成果発表会」に,本校の高校2年生が発表者として参加しました。

栃木高校はSSHのⅢ期目であり,SSHの先輩として活躍されている学校です。

宇東生の数学を研究したポスターセッションを通して,栃高生と熱い議論を交わしました!

【高1】研究計画ゼミ

10月10日(金)7限目に,高校1年生で研究計画ゼミを行いました。

これから一人一研究を行う学問分野ごとに分かれ,研究計画の妥当性やお互いの課題について協議しました。

【中1】よりよい探究にするには!?

附属中の1年生が,総合的な学習の時間に,SSH事業の一環として,講座を行いました。

1学期に個人で行った「地域の文化と伝統」の研究から,特によい研究をした各クラス代表の生徒の発表を聞き,どう工夫すればもっとよりよい探究になるのか,テーマ設定の工夫などを協議して学びあいました。

次の探究における,さらなる成長が楽しみです!

【高2】学年ゼミを行いました!

高校2年生は,12月の課題研究成果発表会に向けて,一人一研究を進めています。

10月3日(金)は,それぞれの研究分野に近い生徒が集まり,

それぞれの研究の進捗状況や内容を議論するゼミ活動を行いました!

SSH化学班 化学グランプリ 支部奨励賞 受賞!

SSH化学班が,7月に行われた 化学グランプリ2025 一次予選に参加し,

今村さんが 化学グランプリ支部奨励賞 を受賞しました! おめでとうございます!!!

【中高】学校説明会にSSH自彊班が参加しました!

9月29日(日)に,小学校6年生を対象に開いた学校説明会に自彊班が参加しました。

参加した,科学の甲子園Jr班,地学班,生物班,宇宙班,物理班,数学班,ロボコン班は

それぞれ活動の紹介,小学生向け実験体験などを行いました。

参加した小学生は,笑顔で楽しそうに体験活動をしていました。

是非,宇東高・附属中で一緒にいろんな活動をしましょう!

東京大学研究室訪問

東京大学農学部のの研究室訪問を実施しました。

高度な学び・研究に触れ、一人一研究のテーマの設定や研究そのものの高度化が期待されます。

宇都宮市主催 宇宙ビジネスセミナーへの参加

宇都宮市が主催する宇宙ビジネスセミナーに希望生徒5名が参加いたしました。

生徒たちは関係機関等と連携しながら、一人一研究の高度化を図ってまいります。

【高】第2回 異年齢ゼミ

令和7年9月16日(火)6限目に,中学校と高校のすべての生徒が活動する「第2回 異年齢ゼミ」を行いました。今回は,中学生1~3年生の自由研究と高校2年生の課題研究計画書の意見交換を行いました。中学生の研究に驚く高校生や,意欲的に高校生に質問する中学生もおり,非常に盛り上がりました!

【高】R7科学の甲子園栃木県大会の説明会!

令和7年9月9日(火)に,科学の甲子園栃木県大会の説明会を行いました。栃木県大会は,6人1チームで筆記競技と実技競技にチャレンジする大会です。今年も,各生徒のチャレンジを応援しています。Fight!

【高1】問いを立てる準備ワーク

令和7年9月5日の7限目に,高校1年生が一人一研究のための「問いを立てる準備ワーク」を行いました。課題研究計画書作成に向けた説明の後,それぞれの興味があることについて,問いのタネを広げました。最後には,お互いのタネをクラスメイト同士で広げ,互いに共同しながらより良い探究を目指します!

R7 SSH生徒研究発表大会に参加しました!

令和7年8月6~7日に神戸国際展示場で行われた『令和7年度SSH生徒研究発表大会』に参加しました!

この大会は,全国のSSH校が集まり,代表生徒が各校の研究成果を発表する場になっています。

本校からは,高校2年の髙橋さんが『PVDFを用いた雨・雹の振動発電』の研究を発表し,

審査員や他校の生徒からは,着眼点の面白さ,社会実装に応用できる発想等を評価されました。

全国のSSH校の中で,素晴らしい発表を見せてくれました!

SSH環境班 第1回省エネアイデアコンテスト 部門賞受賞

本校のSSH環境班の、名小路さんが第1回省エネアイデアコンテスト 部門賞受賞しました。

7/27に宇都宮大学で、最優秀グランプリに向けて、発表します!!

【高1】どうすれば検証できる?ミニ探究

7月11日(金)の総合的な探究の時間で,社会科学の先行研究から,課題と仮説を設定し,どうすればその検証ができるか,グループで行いました。生徒は「アンケートでは,誰が見ても納得する検証方法を立てるのが難しい。」「検証方法についてこうしたい!と思うのは簡単だけど,実現方法も具体的に考えておくのが重要。」などの振り返りをしていました。一つの研究を様々な角度から批判的にみる経験をして,今後の研究につなげていきます!

【高1】課題発見!ミニ探究

7月4日(金)の総合的な探究の時間で,先行研究の論文から,課題を発見し,仮説を立案するミニ探究をグループで行いました。生徒は「課題を設定するのは難しいけど,友達との会話から疑問が生まれた」「同じ先行研究でも,各班の視点が違っていて面白かった」などの振り返りをしていました。

【中高】自彊講座① 医学部進学希望者講座

栃木県の獨協医科大学の現役医師の方(本校OBの平尾潤先生)が、本校で医学部進学に興味・関心がある生徒を対象に、医学部についての説明や医療現場の実状等に関して講演いただきました。

併せて、獨協医科大学と自治医科大学の入試課の方から、入試概要の説明をしていただきました。

【高1】Myルーブリックの作成

高校1年生の総合的な探究の時間で,Myルーブリックの作成を行いました。学校のルーブリックをもとに,生徒が自分が不足している資質・能力について言語化し,自分の成長課題や目指す姿を明確にした,自分だけのルーブリックを作成しました。

【高1】SSH事業による非認知能力の育成に向けて

本校では、SSH事業によって非認知能力も育成できるよう、本校のスクールポリシーのうちグラデュエーションポリシーから育成すべき資質能力を7つ定義して、ルーブリック評価を行い、教育活動の改善を進めていきます。そのほか、非認知能力を評価するアセスメントとして、「GPSアカデミック」を取り入れ、本県で初めて実施しました。

【中高】SSH事業 異年齢ゼミ実施

6月13日(金)に、令和7年度 第1回「異年齢ゼミ(中高交流の時間)」を実施しました。

異年齢ゼミでは、中高全生徒混合の50グループに編成し、高校3年生による探究発表、質疑応答、大学教員指導助言、意見交換などを実施しました

【中・高1・2・3】SSH世界的な研究者からの講演(JAXA吉川真氏)

本校のSSHスーパーバイザーのうちの一人であるJAXAの吉川真氏(小惑星探査機はやぶさの起動決定、はやぶさ2のミッションマネージャー等を歴任)をお招きし、世界で活躍する「サイエンスリーダー」となるためにはとの講演会を開催しました。

【高1】SSH世界的な研究者からの講演(日本両生類研究所:篠崎尚史氏)

本校のSSHスーパーバイザーである、篠崎尚史氏(日本両生類研究所長)の講演を開催しました。

サイエンスとは何か、「サイエンス マインド」を身に着けるために、篠崎先生の素晴らしい研究の内容を織り交ぜてお話いただきました。宇都宮東高校における課題研究の高度化に向けて、実り多い時間となりました。

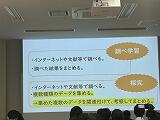

【中1】総合的な学習の時間(探究の過程(探究サイクル)を学ぼう)

附属中学校1年生では、①探究の過程(探究のサイクル)を学ぶこと、②仲間と協働的にまなぶことをテーマに、具体的なミニ探究講座を実施しました。

宇都宮東高等学校附属中学校の生徒は、意見交換が上手い、仲間と協働できる、意見を最後までまとめられるなど多くの点で成果を上げるとともに、①探究の過程(探究のサイクル)を学ぶこと、②仲間と協働的にまなぶことの意味や価値を理解して進めることができました。

【中】科学の甲子園Jr 説明会開催

附属中学校の生徒を対象とした、科学の甲子園Jrの出場者に対する説明会を開催しました。

毎年のように全国大会に出場している科学の甲子園Jr、今年度も好成績が期待されます!!

【中高】科学系特別活動 第1回定例会

本日、SSH事業の数学班、物理班、化学班、生物班、地学班、情報班、宇宙班、環境気象班、医学薬学班、スポーツ班の、第1回定例会を開催いたしました。

①今回は、東北大学や東京科学大学の中高生の参加する講座への応募状況などについての進捗状況

②各班ごとにスケジュール表の作成などについて 中高生で話し合いを実施しました。

【中高】SSHの科学系特別活動キックオフ

SSH事業では、一人一研究のほかに、科学系課外活動の充実を掲げています!!

本日、放課後に「科学系の学びに興味がある生徒集まれ!!」と声を掛け、多くの生徒が集まりました。

そこでは、生徒一人一人が自分自身の興味がある内容について語り、好きな科学系分野についても発表しました。

その後、その分野ごとに集まり、リーダーを決めつつ、自分自身の興味関心をどのように探究していくか、探究内容のアウトプットや成長をどのように観測するか、ということを各班ごとに検討しました。

班は、数学班、物理班、化学班、生物班、地学班、情報班、宇宙班、環境気象班、医学薬学班、スポーツ班です。

まだまだ、人数は少ないものの、一人一研究以外で個人の資質能力を伸ばしてほしいと思います。

【中高】SSHにおけるSTEAM教育の実践について

STEAM教育の実践に向け、本県のSTEAM教育推進事業を担ったプリマペンギーノさんの講師を招き、本校で実施しました。

様子を見ると、プロトタイプの手が動いていること、生徒が協働していること、発表などにおいて表現力があることなどについて、高評価を得ることができました。成果物は、本校2階の渡り廊下に展示しております。

一方で、イノベーションを起こすようなアイディアが少なかったことが課題であったと思います。

今後は、SSH事業を通じて、本校の生徒一人一人の資質能力をこれまで以上に伸ばしていきます!!

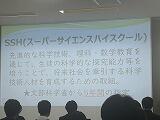

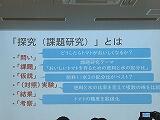

【高1】スーパーサイエンスハイスクール(SSH)講座、キックオフ

高校1年生は、「探究とは何か」を学年全体で目線合わせを行うため、SSH3期(13年目)の栃木高校の課題研究担当の先生をお招きし、講座を行いました。

他校と比較して、意見が良く出る、周りの生徒との意見交換が活発であるなど、中高一貫教育校ならではの学校の雰囲気が感じられるとの評価もいただきました。今後、一人一研究でより良い成果が挙げらることが期待されます。

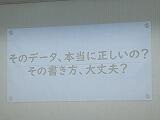

【高3】一人一研究の論文作成講座

本校では、以前から一人一研究での課題研究を実施しており、3年次ではこの課題研究を論文にすることとしております。論文を書くにあたって、著作権の扱い等について確認する内容の講座からスタートです!!