文字

背景

行間

機械システム系の日々

機械科 3年生 実習紹介(レーザ加工実習)

機械科の3年生ではレーザ加工実習を行います。加工作品は、CAD(コンピュータ支援設計)を用いてデザインを考え、各自設計します。その後、CADデータを加工用のNCデータに変換し、レーザ加工機に転送しステンレス板を加工して、オリジナルのストラップを作ります。この実習を通して、CAM(コンピュータ支援製造)について学ぶことにもなります。

本校のレーザ加工機 オリジナル作品

機械科 3年生 実習紹介(CAD実習)

機械科の3年生では3次元のCAD「Computer Aided Design」(コンピュータ支援設計)の実習を行い、3Dモデルの作図をします。

また、「機械設計」の授業で学習した梁のたわみ量をCAE解析「Computer Aided Engineering」で確認します。

CAE解析の実習をすることにより、様々な材質や形状の物体の強度をパソコンによる解析で確認することができます。

機械科 3年生 実習紹介(PLCシーケンス制御実習)

みなさん、信号機を思い浮かべてください。青色が点灯している信号機は、一定時間経過すると、やがて黄色になり、赤色になります。それから一定時間経過すると、青色になり、繰り返されます。

これは、いちいち人が操作しているのでしょうか? 違いますよね。コンピューターによる制御によって行われています。

この実習では、信号機ではなく、下の写真にある小さな模擬工場(実習装置)を、PLC(プログラマブルコントローラ)を使って、みなさんに動かしてもらいます。

自分が作ったプログラムで工場が動く。そんな楽しみを味わえる実習です。

PLC実習装置

機械システム系 1年生 実習紹介(工業技術基礎 手仕上げ実習)

機械システム系1年生のみなさんに、『工業技術基礎』実習で学ぶ「手仕上げ実習」について紹介します。

現代のものづくりは、自動化された工作機械などによる加工が中心であるとイメージしがちですが、加工した部品を組み立てるときなどには、人の手を使って微妙な調整や仕上げを行う手仕上げ作業が必要になります。

この実習では、弓のこによる「切断作業」や「やすり作業」、「ねじ切り作業」などを行い、文鎮(ぶんちん)を作ります。

後期に行う実習ですが、教科書『工業技術基礎』の72ページに「手仕上げの方法」が載っていますので、読んでおくとよいでしょう。

やすりがけ作業

機械システム系 1年生 実習紹介(工業技術基礎 原動機実習)

機械システム系1年生のみなさんに、『工業技術基礎』実習で学ぶ「原動機実習」について紹介します。

クルマやバイクのエンジンに興味がある人も多いと思いますが、その仕組みや構造を知っている人は少ないと思います。この実習では、エンジンの基本的な構造を学ぶため、実際に分解と組立作業を行います。また、分解したエンジンを測定し、排気量や圧縮比などの大切な項目を計算によって求めます。

エンジンの分解・組立を行うためには、必要な工具を正しく使うことが大切ですので、工具について基礎知識や正しい扱い方法も学びます。教科書『工業技術基礎』の49ページに「工具の扱いかた」が載っていますので、読んでおくとよいでしょう。

使用する工具 燃焼室容積の測定

2年生になると「エンジンの性能試験」など、より専門的な実習もありますので、楽しみにしていてください。

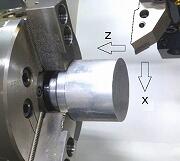

機械システム系1年 工業技術基礎 旋盤

【旋盤作業】

1年生の機械加工実習では、この工作機械と工具を使用します。

何で、こんなことができるのか?工業技術基礎のP.79を読んで見てください。

【工作機械:旋盤】 【工具:バイトとノギス】

【製作する課題】

機械科 3年の実習紹介(NC旋盤)

曲面や勾配を綺麗に加工することが出来ます。

タレットツール本数 12本 スクロールチャック

作品例

機械科2年生 実習紹介(MC・NC実習)

【マシニングセンター】 【完成品】

【機械科・電子機械科】第二種電気工事士(上期)試験中止について

令和2年5月31日(日)に実施予定でした第二種電気工事士(上期)筆記試験は、中止となりました。そのため、(下期)へ振り替え受験となります。詳細については、電気技術者試験センターのホームページで確認してください。

・令和2年度第二種電気工事士(下期)筆記試験 10月4日(日)

「今年度、着任した若手の先生」(機械科)

今年度、新たに機械科の職員が加わりました。益子先生、滝澤先生です。新型コロナウイルス感染症対策に伴い、現在休校中ですが、学校再開に向けて、ベテラン職員の指導の元、若手職員が技術向上に励んでいます。

職員一同、一日でも早くコロナウイルスが終息し、学校が再開する日を望んでいます。

【1年生の実習内容:溶接】

【 練習風景 】 【 製作課題 】

【2年生の実習内容 :フライス盤作業】

【 練習風景 】 【 製作課題 】

機械システム系1年生 実習紹介

機械システム系1年生のみなさんは、『工業技術基礎』実習で、さまざまな専門の知識や技能を学びます。その中の一つに、計測実習があります。

日常生活で距離や長さを表す時には、km(キロメートル)、m(メートル)、mm(ミリメートル)などを使います。しかし、ものづくりではさらに細かい0.01mmや0.001mm(千分の一ミリメートル)の精度が必要な場合があります。

写真では様々な測定器がありますが、どのような名称で、どのように使うのか分かりますか。もしも興味があったら、教科書『工業技術基礎』を開いて、測定器の使い方を探してみてください。

クイズ:“1μm”(1マイクロメートルと読みます)は、何mmかな?

令和元年度(後期) 技能検定 機械加工・機械検査の合格について

令和2年1月18日(土)

本校機械加工実習室において、「技能検定 3級旋盤作業」が実施されました。

結果、7名受検して全員合格しました。

令和2年2月 6日(木)

栃木県立県央産業技術専門校において、「技能検定 3級機械検査」が実施されました。

結果、14名受検して全員合格しました。

世界最高速を目指してキックオフ!!(機械科)

「ボンネビル・スピードウィーク」は、アメリカ合衆国ユタ州トゥーレに位置し、映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」や「インデペンデンス・デイ」のロケ地にもなったグレートソルト湖の西に広がる最も大きい塩湖の跡にできた平原「ボンネビル・ソルトフラッツ(広さ121平方キロ)」で行われる大会で、世界中から世界最速の称号を狙ってスピード自慢のドライバー、ライダーが集まって世界最速を競う、モータースポーツの一大ビッグイベントです。本校が挑戦する50㏄クラスの世界最速記録は233km/hです。

企業との人材育成共同研究に向け、調印式を行いました

機械科「課題研究発表会」を開催

1月21日(火)、機械科の「課題研究発表会」を本校大講義室で開催しました。報告したテーマは、以下の12テーマです。いずれのテーマも、これまでの実習などで習得した知識・技能を発揮した機械科らしい研究内容であり、とても興味深いものでした。発表会には機械科2年生も参加し、来年の自分たちの取り組みの参考とするべく、先輩の発表を真剣な態度で聴いていました。1月31日に開催される校内生徒研究発表会には、2年生による審査結果により、「電気自動車の製作」と「企業との共同研究」が機械科の代表として参加することとなりました。

研究テーマ

①高校生電気自動車大会に向けたEVカー製作

②自作RCカーの製作と制御

③非常用人工透析+電源装置(コンセプトモデルの製作・実演)

④ベンチプレス補助台の製作

⑤オリジナル自転車の製作

⑥スピログラフの製作

⑦電気自動車の製作

⑧安心安全なフェンスの製作

⑨電気自転車の製作

⑩ソーラーカー製作による再生可能エネルギー利用の周知啓発

⑪サッカー部備品の製作

⑫企業との共同研究

電気自動車の製作 企業との共同研究

サッカー部備品の製作 安心安全なフェンスの製作

とちぎものづくり選手権旋盤一般クラス第3位入賞(高校生の部金賞)

令和元年11月2日(土)に、栃木県立産業技術専門校において、令和元(2019)年度とちぎものづくり選手権 旋盤一般クラスが開催されました。

本校からは機械科2年B組 石川 滉平さんと若森ホドリゴさんの2名が出場しました。課題は、標準時間2時間、打ち切り時間2時間30分以内に、旋盤作業を競う競技です。

一般クラス15名の中で、石川 滉平さんが見事第3位入賞(高校生の部金賞)を果たしました。

今後の技術・技能の向上に大きな期待ができる選手権となりました。

栃木県高校生電気自動車大会 参加報告(機械科 課題研究班)

今回からドライバー交代が義務付けられましたが、2台ともにドライバー交代を無事に行い、周回を重ね、記録を残すことができました。結果は準優勝でした。

電子機械科 課題研究ドローン製作班、令和初のドローン完成!!

7月9日に完成してテスト飛行も無事行う事が出来ました。今回製作したドローンは、姿勢制御装置を米国製のオープンソースのものを使用し製作しました。飛行性能が向上するようにプログラムの改良を行っていきたいと思います。

昨年から行っている、水産庁との共同研究「ドローンを利用した川鵜の繁殖抑制」についても引き続き研究を行っていきたいと考えています。

電子機械科3年生キャリア形成事業が実施されました

午前中の講義では、航空機が高度な技術により、開発・設計・生産が行われ、車だけでなく航空機も自動化が進んでいる事を学びました。午後の工業見学では、機体の主翼を複合材で製作する工程や航空機を修理する作業過程を見る事ができました。

宇工卒の社員の方々から、これから社会人になる後輩へのアドバイスとして、「広い視野を持ち、チームで協力し一つのものを作り上げるには、人間関係が大切。」というお話を頂きました。社会人として職業観を深める貴重な機会となりました。

機械科においてキャリア形成支援事業を実施