文字

背景

行間

機械システム系の日々

「課題研究」の学び(電子機械科3年)

電子機械科3年生の5名が「課題研究」において、11月29日(土)足利大学で行われるジャパンマイコンカー

ラリー2026地区大会(北関東)Advanced Class出場にむけて、マイコンカー製作に取り組んでいます。

車体の調整中 プログラミング メンバー

㊗️県ものづくりコンテスト旋盤部門第2位!(機械科)

ガス溶接技能講習(機械システム系)

本校は、ガス溶接技能講習登録教習機関になっています。令和7年度前期講習が6月14日、15日で行われ、70名が受講しました。最後まで受講した生徒は、全員合格しました。

招へい講座~キャリア形成支援事業(機械科3年)

日産栃木自動車大学校の先生を招き、6月16日(月曜日)に機械科3年A組、17日(火曜日)に機械科3年B組が、エンジン分解組立やブレーキパッドの脱着、GTRの同乗体験など講義を受けました。

キャリア形成支援事業(電子機械科3年)

6月17日火曜日、電子機械科3年生はキャリア形成支援事業を実施しました。本校OBでもあるLINEヤフー株式会社マーケティング本部笹崎隆行様をお招きし、進路選択と就職活動のポイントについて講話をいただきました。多くの経験談を交えての講話の中で、最後に「一人は一校を代表す!という言葉を改めて心に刻むことが大切!」というメッセージをいただきました。これから進路実現へむけて就職・進学を目指す生徒へ、大きなエールとなりました。

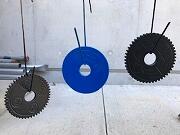

公益財団法人JKA補助事業に認定(機械システム系)

本年度、ロボット教育において、公益財団法人JKA(競輪・オートレース)補助事業に認定されました。

この制度を活用して、本校機械システム系では、今後産業用ロボットを導入し、ロボットSI検定(ロボット・システムインテグレータ)への取り組みや、ロボットの安全・操作について学習するなどの教育活動を推し進めていく予定です。

トライアルバイクデモ走行(機械システム系)

4月21日(月)の昼休みに、インタラクティブコートにて、㈱オートテクニックジャパン 様による トライアルバイクのデモ走行を実施しました。

デモ走行で利用したセクションは、本校機械システム系の生徒が「UKcraft」(UKクラフト)で製作したものです。

「UKcraft」(UKクラフト)とは、本校内に、UKcraftという模擬的な企業を設立し、品物を製作する事業(活動)です。名刺交換から納品までを経験し、企業でおこなう一連の流れを学習します。

産業現場見学(電子機械科2年)

電子機械科2年生は3月4日(火)、宇都宮ライトレール(株)平石車両基地にて産業現場見学を実施しました。電力室や車両を整備する検修庫、LRT車両内も見学させて頂きました。宇工高出身の方がLRTの現場で活躍している事も知ることができました。生徒からの多くの質問にも丁寧に対応して頂き、これからの進路実現にむけて、職業観も深まる有意義な時間となりました。

変圧・線路について

車両内にて ブラインドは「宮染め」

課題研究発表会(電子機械科3年)

電子機械科3年生の課題研究発表会が行われました。研究テーマごとに7班に分かれ、1年間の成果を、電子機械科2年生に発表しました。

〈研究テーマ〉

① AI・PALRO・After Effects研究 学校紹介動画制作

② 有人ドローンと電子工作

③ 宇都宮動物園の遊具の修繕、整備

④ UKcraftプロジェクト

⑤ 3S

⑥ 自動荷物運搬車の製作

⑦ レーザー加工機を用いたものづくり(永久機関の製作)

「課題研究」の学び(電子機械科3年)

電子機械科3年生の8名が「課題研究」において、AI研究・学校紹介動画の作品製作に取り組んでいます。11月23日(土)に行われた南としょかん祭バージョンの学校紹介動画製作にあたり、AIロボットパルロの準備を行っている様子です。

パルロの準備

|

学校紹介動画で話すパルロ

令和6年度 工業技術コンクール実施(電子機械科3年)

電子機械科では、11月21日(木)、3年間学んだ実習の集大成として、電子機械科3年生の工業技術コンクールを実施しました。4種目(機械仕上げ【旋盤】・マイコン制御・電子回路・PLC制御)の総合点で、順位が決まります。

マイコン制御の部 電子回路の部

PLC制御の部

「機械実習」の学び(機械科2・3年)

機械科2、3年生の「実習」を紹介します。

2年生の実習から、今回は「材料試験実習」、「マシニングセンタ実習」です。

材料試験では、研磨した金属材料をエッチングして金属顕微鏡で金属組織を観察しています。

マシニングセンタ実習では、設計したデザインからNCプログラムを作り、NCデータをマシニングセンタに転送し加工します。

2年実習「材料試験」 2年実習「マシニングセンタ」

機械科3年の実習からは、「レーザー加工実習」の生徒作品を紹介します。

CADでオリジナルデザインを設計し、レーザー加工機でステンレス板を加工して製作します。

3年生「レーザ加工実習」生徒作品

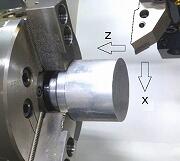

令和5年度 技能検定(前期) 機械加工

8月12日(土)本校、機械実習棟1F機械加工室にて、令和5年度 技能検定(前期) 機械加工の検定が行われました。2級旋盤作業5名、3級旋盤作業6名、3級フライス盤作業5名が受検をしました。6月から実技試験まで約2ヶ月練習を行い、その成果を発揮したことと思います。合格発表は、3級:8月25日(金) 2級:9月29日(金)です。

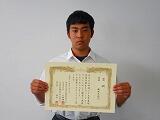

令和5年度 栃木県高校生ものづくりコンテスト(旋盤部門)

7月29日(土)本校にて「令和5年度 栃木県高校生ものづくりコンテスト(旋盤部門)」が行われました。代表として機械科3年 大竹亮士、齋藤 伊央里 選手が出場しました。

本校での実施とはいえ、緊張した中で集中して取り組んでいました。結果は本校生徒 機械科3年 大竹亮士さん が準優勝となりました。今回の貴重な経験を活かして、さらなる挑戦をして欲しいと願います。

大竹 亮士さん 齋藤 伊央里さん

電子機械科3年 課題研究発表会

電子機械科3年生が、日頃の研究の成果を後輩たちに向け、発表会を行いました。企業との共同製作、マイコンカーの製作、電動二輪車製作、二足歩行ロボット、有人ドローンの製作、自動運転、VR研究の発表が行われました。

機械科工業技術コンクール実施

12月5日(月)に機械科3年A組、6日(火)に機械科3年B組の工業技術コンクールが行われました。3年間で学んだ機械科実習の集大成として、旋盤部門、溶接部門での技術を競い合いました。旋盤部門では、作業時間60分で決められた寸法の段付き丸棒を製作し作業時間や寸法精度を競い、溶接部門ではガス溶接で鉄箱を製作し、アーク溶接でT字のすみ肉溶接、そして溶断の実技試験を行いました。次週、班を交替して行います。

機械科 キャリア形成支援事業の実施

6月20日(月)機械科3年A組、6月21日(火)機械科3年B組の実習の時間に、より専門的知識・技術を学ぶために、日産栃木自動車大学校の職員を講師に招き、ロビンエンジン分解、組立、始動、ブレーキパッドの脱着等について学びました。

生徒達は、技術を学ぶと共に、卒業後の社会における自分の役割や在り方生き方等について深く考えたりする機会になりました。

栃木県高校生電気自動車大会 参加報告(機械科3年B組 課題研究班)

機械科工業技術コンクール始まりました

令和3年度 技能検定(後期)機械加工2級旋盤作業 合格

機械科 2年生のMC(マシニングセンタ)実習

機械システム系1年生の「工業技術基礎」について

令和3年度 技能検定(前期) 機械加工

機械科「キャリア形成支援事業」実施

宇都宮市立南図書館との連携講座

危険物取扱者試験に機械システム系生徒83名が合格!

電子機械科課題研究発表会実施

1月19日(火)本校会議室において電子機械科の課題研究発表が行われました。3年生が取り組んできた7テーマの発表が行われ、電子機械科2年生が聴衆として参加しました。

コロナ禍による学校休業で開始時期が遅くなってしまいましたが,限られた時間のなかで苦労しながらものづくりに挑戦した成果が発表されました。

令和2年度 技能検定(後期)3級旋盤作業

令和3年1月16日(土)、機械加工実習室において、「令和2年度技能検定(後期)3級旋盤作業」が開催され、電子機械科3年生1名、機械科2年生4名の計5名が受検をしました。2時間以内に部品Aと部品Bを製作します。冬季休業中に約60時間の練習を行い、当日はその成果が出たことと思います。次は2月11日(木)に学科試験があるので、そちらも頑張ってほしいと思います。

機械科課題研究発表会実施

企業との共同研究『サプライズ トライアル デモンストレーション』

機械科の3年生は、課題研究の授業で企業との共同研究を行っています。今年度は、(株)オートテクニックジャパン様のご協力のもと、2輪トライアル競技に使用される障害物(セクション)の製作に共同の研究課題として取り組んできました。今回はその製作したセクションのお披露目として、トライアル世界選手権にも出場している所属プロライダーの方々にデモンストレーション走行を行っていただきました。

一般の生徒にはサプライズとして、昼休み中庭インタラクティブコートで走行し、数々の妙技を披露していただきました。軽快なマシンサウンドとともに華麗にセクションをクリヤする姿や、ヘルメットが地面に接触しそうなほど高々と前輪を持ち上げたウイリー走行など、その一つ一つの技に歓声と拍手が湧きおこり、生徒たちは驚きの表情を浮かべながらも大いに楽しんでいるようでした。

このイベントにご協力してくださった、(株)オートテクニックジャパン所属プロライダーの方々や共同研究でご指導いただいた関係者の方々にあらためて深く感謝申し上げます。

ライダーの方々と共同研究メンバー 中庭での走行風景

製作したセクションで走行 ドラム缶セクションも楽々クリア

キャリア形成支援事業(電子機械科)

機械科3年A組 工業技術コンクール実施

機械科3年B組は8日(火)と15日(火)に行います。

【機械科】レーシングチーム活動講話&デモンストレーション走行

毎年この時期には、生徒たちが楽しみにしている施設見学会が行われていました。しかし、今年の状況下では実施が難しく、体育祭や学校祭などとともに中止が検討されていました。そんな中で、見学会に代わる行事として今回行われたのが、レーシングチームによる活動報告講話とデモンストレーション走行です。

多くの行事がなくなる中で、残念な思いを強いられている生徒たちを元気づけようと、協力を申し出てくださったのが『つちやエンジニアリング』の土屋武士さんです。その後多くの方のお力添えで今回の講話とデモ走行を実現することができました。

講話では、レースアナウンサーのピエール北川さんに軽快なトークで盛り上げていただき、土屋さんからは交通安全に関することや生徒たちに向けた熱いメッセージをお話しいただきました。

デモ走行では、大きな音で疾走するレーシングカーの速さと迫力に圧倒されました。また、走行後にはマシンを観察する機会を与えていただき、生徒たちは興味深く観察するなど、今回の行事を大いに楽しんでいるようでした。

このイベントにご協力してくださった、レーシングチームの方々やレース関係者の方々、走行にご配慮いただいた一般ドライバーの方々や雀宮地域の方々、南図書館や宇都宮南警察署の関係者各位に深く感謝申し上げます。

活動報告講演会

校内で走行準備と暖機運転

土屋武士さんとピエール北川さん

デモンストレーション走行

ご協力いただいたレーシングドライバーの方々

見学やコックピット体験の様子

宇都宮青葉高等学園との交流会(電子機械科)

機械科「キャリア形成支援事業」実施

第二種電気工事士補習(機械科・電子機械科)

IoT実習を実施しました

第二種電気工事士補習(機械科・電子機械科)

機械科 課題研究「UK Craft」 Web会議について

機械科の課題研究では毎年「企業との共同研究」に取り組んでいます。今回製作するのはJAF-F4レース車両の部品の一部です。本日、宇工高、東京都と千葉県の連携企業をインターネットで結び、部品開発について、実物を提示しながらWeb会議を行いました。試作品を映し出し、部品の細部まで協議することができました。研究班の生徒達は、「ものづくり」への高い意識と挑戦していく心を持ちながら企業の方と対等な立場で打合せや開発を進め、妥協のない製品づくりに取り組んでいます。

Web会議 製品の説明

部品の接続位置確認 手分けして次の部品を準備

実習準備(機械システム系)

実習準備(機械システム系)

生徒の皆さん、共に頑張りましょう!

機械科 3年生 実習紹介(レーザ加工実習)

機械科の3年生ではレーザ加工実習を行います。加工作品は、CAD(コンピュータ支援設計)を用いてデザインを考え、各自設計します。その後、CADデータを加工用のNCデータに変換し、レーザ加工機に転送しステンレス板を加工して、オリジナルのストラップを作ります。この実習を通して、CAM(コンピュータ支援製造)について学ぶことにもなります。

本校のレーザ加工機 オリジナル作品

機械科 3年生 実習紹介(CAD実習)

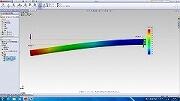

機械科の3年生では3次元のCAD「Computer Aided Design」(コンピュータ支援設計)の実習を行い、3Dモデルの作図をします。

また、「機械設計」の授業で学習した梁のたわみ量をCAE解析「Computer Aided Engineering」で確認します。

CAE解析の実習をすることにより、様々な材質や形状の物体の強度をパソコンによる解析で確認することができます。

機械科 3年生 実習紹介(PLCシーケンス制御実習)

みなさん、信号機を思い浮かべてください。青色が点灯している信号機は、一定時間経過すると、やがて黄色になり、赤色になります。それから一定時間経過すると、青色になり、繰り返されます。

これは、いちいち人が操作しているのでしょうか? 違いますよね。コンピューターによる制御によって行われています。

この実習では、信号機ではなく、下の写真にある小さな模擬工場(実習装置)を、PLC(プログラマブルコントローラ)を使って、みなさんに動かしてもらいます。

自分が作ったプログラムで工場が動く。そんな楽しみを味わえる実習です。

PLC実習装置

機械システム系 1年生 実習紹介(工業技術基礎 手仕上げ実習)

機械システム系1年生のみなさんに、『工業技術基礎』実習で学ぶ「手仕上げ実習」について紹介します。

現代のものづくりは、自動化された工作機械などによる加工が中心であるとイメージしがちですが、加工した部品を組み立てるときなどには、人の手を使って微妙な調整や仕上げを行う手仕上げ作業が必要になります。

この実習では、弓のこによる「切断作業」や「やすり作業」、「ねじ切り作業」などを行い、文鎮(ぶんちん)を作ります。

後期に行う実習ですが、教科書『工業技術基礎』の72ページに「手仕上げの方法」が載っていますので、読んでおくとよいでしょう。

やすりがけ作業

機械システム系 1年生 実習紹介(工業技術基礎 原動機実習)

機械システム系1年生のみなさんに、『工業技術基礎』実習で学ぶ「原動機実習」について紹介します。

クルマやバイクのエンジンに興味がある人も多いと思いますが、その仕組みや構造を知っている人は少ないと思います。この実習では、エンジンの基本的な構造を学ぶため、実際に分解と組立作業を行います。また、分解したエンジンを測定し、排気量や圧縮比などの大切な項目を計算によって求めます。

エンジンの分解・組立を行うためには、必要な工具を正しく使うことが大切ですので、工具について基礎知識や正しい扱い方法も学びます。教科書『工業技術基礎』の49ページに「工具の扱いかた」が載っていますので、読んでおくとよいでしょう。

使用する工具 燃焼室容積の測定

2年生になると「エンジンの性能試験」など、より専門的な実習もありますので、楽しみにしていてください。

機械システム系1年 工業技術基礎 旋盤

【旋盤作業】

1年生の機械加工実習では、この工作機械と工具を使用します。

何で、こんなことができるのか?工業技術基礎のP.79を読んで見てください。

【工作機械:旋盤】 【工具:バイトとノギス】

【製作する課題】

機械科 3年の実習紹介(NC旋盤)

曲面や勾配を綺麗に加工することが出来ます。

タレットツール本数 12本 スクロールチャック

作品例

機械科2年生 実習紹介(MC・NC実習)

【マシニングセンター】 【完成品】

【機械科・電子機械科】第二種電気工事士(上期)試験中止について

令和2年5月31日(日)に実施予定でした第二種電気工事士(上期)筆記試験は、中止となりました。そのため、(下期)へ振り替え受験となります。詳細については、電気技術者試験センターのホームページで確認してください。

・令和2年度第二種電気工事士(下期)筆記試験 10月4日(日)

「今年度、着任した若手の先生」(機械科)

今年度、新たに機械科の職員が加わりました。益子先生、滝澤先生です。新型コロナウイルス感染症対策に伴い、現在休校中ですが、学校再開に向けて、ベテラン職員の指導の元、若手職員が技術向上に励んでいます。

職員一同、一日でも早くコロナウイルスが終息し、学校が再開する日を望んでいます。

【1年生の実習内容:溶接】

【 練習風景 】 【 製作課題 】

【2年生の実習内容 :フライス盤作業】

【 練習風景 】 【 製作課題 】

機械システム系1年生 実習紹介

機械システム系1年生のみなさんは、『工業技術基礎』実習で、さまざまな専門の知識や技能を学びます。その中の一つに、計測実習があります。

日常生活で距離や長さを表す時には、km(キロメートル)、m(メートル)、mm(ミリメートル)などを使います。しかし、ものづくりではさらに細かい0.01mmや0.001mm(千分の一ミリメートル)の精度が必要な場合があります。

写真では様々な測定器がありますが、どのような名称で、どのように使うのか分かりますか。もしも興味があったら、教科書『工業技術基礎』を開いて、測定器の使い方を探してみてください。

クイズ:“1μm”(1マイクロメートルと読みます)は、何mmかな?

令和元年度(後期) 技能検定 機械加工・機械検査の合格について

令和2年1月18日(土)

本校機械加工実習室において、「技能検定 3級旋盤作業」が実施されました。

結果、7名受検して全員合格しました。

令和2年2月 6日(木)

栃木県立県央産業技術専門校において、「技能検定 3級機械検査」が実施されました。

結果、14名受検して全員合格しました。

世界最高速を目指してキックオフ!!(機械科)

「ボンネビル・スピードウィーク」は、アメリカ合衆国ユタ州トゥーレに位置し、映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」や「インデペンデンス・デイ」のロケ地にもなったグレートソルト湖の西に広がる最も大きい塩湖の跡にできた平原「ボンネビル・ソルトフラッツ(広さ121平方キロ)」で行われる大会で、世界中から世界最速の称号を狙ってスピード自慢のドライバー、ライダーが集まって世界最速を競う、モータースポーツの一大ビッグイベントです。本校が挑戦する50㏄クラスの世界最速記録は233km/hです。

企業との人材育成共同研究に向け、調印式を行いました

機械科「課題研究発表会」を開催

1月21日(火)、機械科の「課題研究発表会」を本校大講義室で開催しました。報告したテーマは、以下の12テーマです。いずれのテーマも、これまでの実習などで習得した知識・技能を発揮した機械科らしい研究内容であり、とても興味深いものでした。発表会には機械科2年生も参加し、来年の自分たちの取り組みの参考とするべく、先輩の発表を真剣な態度で聴いていました。1月31日に開催される校内生徒研究発表会には、2年生による審査結果により、「電気自動車の製作」と「企業との共同研究」が機械科の代表として参加することとなりました。

研究テーマ

①高校生電気自動車大会に向けたEVカー製作

②自作RCカーの製作と制御

③非常用人工透析+電源装置(コンセプトモデルの製作・実演)

④ベンチプレス補助台の製作

⑤オリジナル自転車の製作

⑥スピログラフの製作

⑦電気自動車の製作

⑧安心安全なフェンスの製作

⑨電気自転車の製作

⑩ソーラーカー製作による再生可能エネルギー利用の周知啓発

⑪サッカー部備品の製作

⑫企業との共同研究

電気自動車の製作 企業との共同研究

サッカー部備品の製作 安心安全なフェンスの製作

とちぎものづくり選手権旋盤一般クラス第3位入賞(高校生の部金賞)

令和元年11月2日(土)に、栃木県立産業技術専門校において、令和元(2019)年度とちぎものづくり選手権 旋盤一般クラスが開催されました。

本校からは機械科2年B組 石川 滉平さんと若森ホドリゴさんの2名が出場しました。課題は、標準時間2時間、打ち切り時間2時間30分以内に、旋盤作業を競う競技です。

一般クラス15名の中で、石川 滉平さんが見事第3位入賞(高校生の部金賞)を果たしました。

今後の技術・技能の向上に大きな期待ができる選手権となりました。

栃木県高校生電気自動車大会 参加報告(機械科 課題研究班)

今回からドライバー交代が義務付けられましたが、2台ともにドライバー交代を無事に行い、周回を重ね、記録を残すことができました。結果は準優勝でした。

電子機械科 課題研究ドローン製作班、令和初のドローン完成!!

7月9日に完成してテスト飛行も無事行う事が出来ました。今回製作したドローンは、姿勢制御装置を米国製のオープンソースのものを使用し製作しました。飛行性能が向上するようにプログラムの改良を行っていきたいと思います。

昨年から行っている、水産庁との共同研究「ドローンを利用した川鵜の繁殖抑制」についても引き続き研究を行っていきたいと考えています。

電子機械科3年生キャリア形成事業が実施されました

午前中の講義では、航空機が高度な技術により、開発・設計・生産が行われ、車だけでなく航空機も自動化が進んでいる事を学びました。午後の工業見学では、機体の主翼を複合材で製作する工程や航空機を修理する作業過程を見る事ができました。

宇工卒の社員の方々から、これから社会人になる後輩へのアドバイスとして、「広い視野を持ち、チームで協力し一つのものを作り上げるには、人間関係が大切。」というお話を頂きました。社会人として職業観を深める貴重な機会となりました。

機械科においてキャリア形成支援事業を実施

企業との合同研究に向け、調印式を行いました

機械科3年A組 課題研究 電気自動車製作

フレームの塗装まで完成し、今後は、マシンの組み立てと調整に入ります。

機械科においてキャリア形成支援事業を実施

機械科課題研究

5月28日に株式会社オートテクニックジャパン様の本社にて、今年度の活動の打合せを行いました。

今後の製品開発やレース参加に向け、様々な意見交換ができ、今後の展開が楽しみです。

ヒューマノイド(人型)ロボット「パルロ-PALRO-」研究中!

「パルロ」は、人と会話するコミュニケーションロボットとしての機能だけでなく、しり取りや踊る事も得意です。

高齢者福祉施設では、レクリエーションの中心として活躍しています。

課題研究では、宇工生の一員として「パルロ」が、来校した方(一日体験学習に来校する中学生の皆さん)へ、おもてなしができるように、会話や動作のプログラム研究を行っています。

機械科3年 課題研究 電気自動車製作班

今回は、電気自動車製作班の活動報告です。

12月に行われる大会参加用の電気自動車のフレームを4月から3D-CADで設計しました。6月に入り、完成した設計図を基にフレーム製作を開始しました。

UKドローン完成!!

部品はすべて五百部さんが手作りで製作したもので、国内で唯一ドローンを製作している会社です。

生徒達は、五百部さんの指導のもとフレームの製作から電気配線など、丁寧に教えてもらうことができ4回で完成する事が出来ました。今後はフライトの練習を重ね、災害や農業分野で活用していきたいと考えています。

帝京大学 サイエンスキャンプ

機械システム系1年生120名が、帝京大学の出前講義を受講しました。

(1)11月24日(金)

篠竹昭彦教授:「鉄鉱石から鉄を作る」

受講生徒:機械システム系1年A組

(2)11月27日(月)

日野裕准教授:

「火縄銃と機械工学~日本最初のねじの話~」

受講生徒:機械システム系1年C組

(3)11月30日(木)

森一俊教授:

「クリーンでグリーンな地球のために

~将来の自動車やエネルギーは?~」

受講生徒:機械システム系1年B組

1年A組の様子 1年B組の様子

1年C組の様子

大学の先生によるアカデミックで専門性の高い講義を、大学さながらに90分1コマで受講しました。生徒達は知的好奇心を大いに刺激され、専門教科に対する興味・関心が一層高まった様子でした。

機械科課題研究

昨年からオートテクニックジャパン様のチームに参加させて頂いている活動ですが、今回は去年の先輩方がドライバーで出場し、そのサポートも行え、今年も貴重な体験が出来ました。

機械科課題研究

車両製作から関わり、8月と10月にツインリンクもてぎで行われた大会にピットクルーとして参加してきました。

栃木県アイデアロボットコンテスト第3位!!2017全国大会出場!!

4月に課題が発表されてから、約5ヶ月かけて、課題をクリアーするためのリモコン型ロボットと自律型ロボットの製作を行ってきました。さまざまなアイデアを出しあい、試行錯誤を繰り返しながら製作を行うなか、大会前日にモーター回路が焼けるアクシデントに見舞われましたが、無事大会当日を迎えることができました。

3位入賞を果たし、10月21日(土)~22日(日)に秋田県で行われる全国大会に出場することになりました。

第55回技能五輪全国大会「旋盤」職種2次予選会に出場

レベルの高い課題に2人とも苦戦を強いられましたが、経験したことのない緊張感の中で全力を出し切ることができました。

結果の発表は8月下旬の予定です。

「地域わくわく子ども塾」を開催

機械系課題研究 7月9日(日)

「N-oneオーナーズカップ」に参戦するレース車両の製作協力からスタートしました。

また、7月9日にツインリンクもてぎで行われた「2017もてぎオープン11時間耐久ロードレース 3時間耐久予選レース」にピットクルーとして参加してきました。企業の方々と3時間を共に戦い抜き、チームは見事B組総合優勝することが出来ました。

科学技術研究部 6月24日(土)

6月24日にツインリンクもてぎで行われた「Hondaエコマイレッジチャレンジ2017第9回もてぎ大会」に出場しました。

2台エントリーしましたがマシントラブルなどがあり、記録は519.660km/lでした。

10月1日に行われる全国大会に向けて頑張っていきます。

また、昨年から製作している「NSX COMPACT-GT」を、今年はスーパーGTに参戦している「チームクニミツ」様の許可を頂き、「RAYBRIG NSX-GT」のカラーリングで各大会に参加していきます。

機械科3年B組の柴山晃季さん、ものづくりコンテスト(旋盤)で優勝

本校機械科3年B組の柴山晃季さんがこの大会で見事に優勝を果たしました。また、電子機械科3年の川田優馬さんは5位に入りました。この競技は、制限時間内での旋盤作業の正確さと作品の出来ばえを競うものです。機械系学科のある高校7校から、それぞれの高校の代表13名が参加しました。優勝した柴山さんは、9月10日(日)千葉県で行われる関東大会に出場します。

競技の様子 優勝した柴山さん

機械系課題研究

機械科・電子機械科と株式会社オートテクニックジャパン様の共同研究により、生徒が製作した部品(アクスルカラー、ホイールガイドレール)が「2016FIM世界耐久選手権シリーズ第3戦鈴鹿8時間耐久ロードレース」で使用され、9位に入りました。走行したライダーは本校の卒業生です。

また、8月5日~7日にツインリンクもてぎで行われた「2016もてぎオープン7時間耐久ロードレース」では、生徒が設計、製作した部品(フロントホイールカラー、バックステップ)が使用され、見事クラス優勝を果たしました。この大会には、ピットクルーとしても生徒が参加してきました。こちらもライダーは本校の卒業生でした。

キャリア形成支援事業

機械科課題研究

「ものづくりとちぎプロジェクト」と題して、機械科課題研究と株式会社オートテクニックジャパン様の共同研究が始まりました。

オートテクニックジャパン様の本社にて、今後の共同研究として、製品の設計や試作についてミーティングをしてきました。ものづくりについて、様々な意見交換ができ、活動の進展が楽しみです。

機械科課題研究

本年度から機械科と株式会社オートテクニックジャパン様で人材育成共同研究を始めます。

最初の取り組みとして、レーシングカーを研究材料として本校に貸して頂きました。

さっそくボディの形状や複雑な構造に興味を示す生徒の姿が見られ、今後の活動に期待がふくらみます。

機械科3年B組課題研究

機械科3年B組課題研究

機械科3年B組の課題研究の様子です。だんだん製作しているものが見えてきました。

電子機械科 課題研究

課題研究

今日の実習

今日の実習

今日は機械システム系1年B組の実習がありました。初めての工作機械である旋盤では、緊張しながら操作をしていました。他にもエンジンの分解、ロボット操作、材料などの実習があり、真剣に取り組んでいました。

日常

日常

専門高校の特徴は、専門的な内容が多いことです。課題研究や実習を真剣に、そして楽しんで取り組む姿は、いつ見ても印象的です。

今日の授業

今日は機械システム系1年A組で工業技術基礎の様子と、機械科3年B組は課題研究の様子を撮影してきました。

機械システム系1年A組「工業技術基礎」

ノギスの使い方でした。

機械科3年B組「課題研究」

これから1年かけて物作りや研究をします。

今日の機械科

今日の機械科

木曜日の1~4時間目は機械科2年A組の実習です。マシニングセンタの実習を撮影しました。

機械科3年B組は1~2時間目が製図の時間です。「機械製図検定」全員合格を目指し、真剣に課題に取り組んでいます。

今日の電子機械科

電子機械科3年生の実習は、木曜日1~4時間目に行われています。

機械総合実習、空気圧制御・レーザー加工実習、フィードバック制御実習、CAD実習の4つのテーマを学びます。写真は、空気圧制御とCAD実習の様子です。各実習の課題に真剣に取り組んでいます。

実習風景

実習風景

機械科2年B組も実習が始まりました。実習風景を撮影してきたのでご覧ください。実習は1クラスを4班に分けて少人数で行います。写真は旋盤の実習の様子です。

実習開始

1年生

3年生

1年生は、機械システム系1年C組から、3年生は機械科3年A組から実習が始まりました。特に1年生は最初の実習なので、安全におけるガイダンスや測定器の使用方法を学習しました。なお、1年生の実習の時間は「工業技術基礎」としてC組が月曜日1~3時間目、B組が木曜日5~7時間目、A組が金曜日1~3時間目となります。

実習内容紹介

3年実習

1.フィードバック制御実習

倒立振子ロボットを調整しています。

2.CAD実習

子どもが乗れる遊具をSolidWorksでモデリングしています。

3.FA・レーザー加工実習

FA実習装置を動かしています。

PCでデザインした後、レーザー加工機で切断しています。

4.機械加工実習

旋盤にて3級技能検定の課題を切削しています。