文字

背景

行間

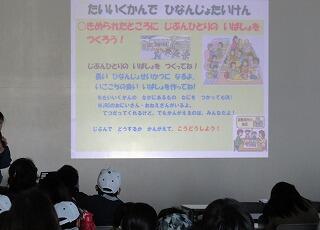

「子ども・小学生のための防災講座」③ 避難所体験とその運営

1月27日(土)、学悠館高校でJRC部が主催する「子ども・小学生のための防災講座」が行われました。

12時40分、「地震発生」のアナウンス。地震を想定した訓練のスタートです。会議室の皆さんは、さっそく長机の下に身を隠しました。そして、すみやかに避難を開始しました。

避難先は、体育館1階のトレーニングルーム。8グループに班分けして、段ボール・仕切り・運動用マットなどを使い、避難スペースを設置しました。

①避難スペースの設置

②食料・援助物資の分配

③支援の必要な人の入場

④夜になる

①障がいのある人(目の不自由な人・耳の不自由な人・足にけがをした人)

②腹が痛くなる人

③地震の揺れや被害、慣れない避難所生活を怖がる子ども

④音楽を流してうるさい人

⑤帰宅困難者

⑥日本語のできない外国人

⑦乳児を抱いた夫婦

“乳児を抱いた夫婦”の妻役を演じた28AクラスのWさんは、「加わったグループでは、赤ん坊(人形)に『寒いから毛布を掛けてあげよう。温かくしてあげよう。』とリーダーシップを発揮する子どもがいました。本気になって一緒に考えて、行動してもらいました。」

“地震の揺れや被害、慣れない避難所生活を怖がる子ども”の役を熱演したのは、27CのIさん。涙を流さんばかりの、迫真の演技。これを見た子どもは、思わず『こっちにおいで』『だいじょうぶだよ』と声をかけていました。子どもの皆さんも、真剣そのものでした。」

27CクラスのUさんは、「最初の2・3の課題を克服するうちに、小学生は前もって次に訪れる困難を予測できるようになっていました。とても感心しました。」と語っていました。

今回の体験プログラムの運営は、JRC部の部員とボランティアスタッフ。A~Hの各グループの担当者や全体の進行を努めたり、臨場感あふれる演技で支援の必要な人に扮したり、子どもの皆さんにわかりやすい言葉を用いて情報を伝えたり、……。

子どもの皆さんほか参加された方々、JRC部の部員とボランティアスタッフの生徒の皆さん、それぞれの立場や役割を考えて全力で取り組んでいました。

~〝「子ども・小学生のための防災講座」④ スタンプラリー・振り返り〟につづく。~

定時制・Ⅲ部 食・育・Love給食

・11/14(金)の給食

(主菜:豚肉のからあげ薬味ソース)

今週は「地場産物活用献立週間」でした。その最終日の給食には、栃木県が生産量日本一のもやしや、第2位のにらをはじめ、8品目の地場産物が使われました。今週の給食を振り返りながら、地域の文化や習慣に根付いた「食」について考えるよい機会にしましょう。

・調理の様子

夏休み明けも美味しい給食を用意してお待ちしております

カウンタ

3

6

8

0

2

0

0

令和元年東日本台風/浸水被害