※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

学校行事や授業風景、四季の移ろいなどを紹介します

交通安全講話が行われました

白布ヶ丘だより5月号

平成23年度PTA総会について

|

|

|

|

平成23年度 PTA新役員

|

||||||

| 役職 | 氏名 | 新・再 | 学年 | 支部 | ||

| 会長 | 篠﨑 勝美 | 再 | 3 | 真岡 | ||

| 副会長 | 海老原 孝夫 | 再 | 3 | 上三川 | ||

| 副会長 | 芝野 眞也 | 再 | 3 | 久下田 | ||

| 2 | ||||||

| 副会長 | 水沼 正 | 新 | 2 | 芳賀 | ||

| 副会長 | 郡司 隆史 | 新 | 2 | 筑西 | ||

| 副会長 | 外池 茂樹 | 新 | 1 | 益子 | ||

| 監事 | 坂入 武司 | 再 | 2 | 真岡 | ||

| 監事 | 大根田 日出夫 | 新 | 2 | 市貝 | ||

| 監事 | 齊藤 倫明 | 新 | 1 | 茂木 | ||

| 書記 | 小森 信之 | 再 | 3 | 市貝 | ||

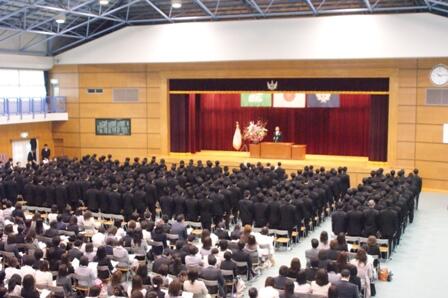

創立記念式典,創立記念講話が行われました。

校長あいさつを掲載しました

平成23年度PTA総会のご案内

平成23年度PTA総会のご案内

1.日 時 平成23年4月22日(金) 13:10~13:55(受付13:10~)

2.時間割及び教室

総 会

1.日 時 平成23年4月22日(金) 14:00~15:30(受付13:10~)

2.場 所 講堂兼体育館 (受付場所は、講堂兼体育館入り口です。)

3.協議事項

(2)平成23年度事業計画案並びに予算案について

(3)役員改選について

(4)その他

なお、総会終了後、学年役員の選出、学年部会、学級懇談を行い、午後5時頃終了

白布ヶ丘だより4月号

上岡前校長先生の離任式が行われました。

平成23年度全日制新任式が行われました。

・大塚敏明先生(英語)

平成23年度全日制始業式、離任式が行われました。

平成23年度全日制入学式が行われました。

教科書販売について

延期になっておりました2、3年生の教科書販売につきましては、

平成23年度入学生へのお知らせ(数学科)

平成22年度 修業式

国際理解だより 30

この難局を私たち力を合わせて乗り切ろう!

【ロンドン】英紙インディペンデント・オン・サンデーは13日付1面で、日本国旗の上に日本語で「がんばれ、日本 がんばれ、東北」と書いた巨大なメッセージを掲載。英語でもDon't give up, Japan. Don't give up, Tohoku.と異例の大見出しをつけた。地震被害や復興への取り組みも詳報した。

【ニューヨーク】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは12日付で「不屈の日本」という社説を載せた。「大自然からの打撃に遭っても生き延びる備えを、日本人がどれほどきちんとしているか指摘せずにいられない」と、日本の防災システムや建物の耐震設計を称賛。大地震で被害が出たハイチや中国と比べ「誤解してはいけない。日本の産業力は今も偉大だ」と力説した。

【モスクワ】ロシアの独立紙ノーバヤ・ガゼータ(電子版)は「我々はあなた方と共にある」と題する特集を組んだ。この中でタス通信のゴロブニン東京支局長は「(日本にとって)第2次世界大戦直後に匹敵する困難」と指摘しつつ「日本には最悪の事態に立ち向かう人の連帯がある」と強調した。

【イスラマバード】13日付パキスタン英字紙ネーションは社説で日本の防災意識の高さと規律正しさで救いがあったと指摘。「日本は第2次大戦の荒廃から見事に復興した。また新たな奇跡を起こしてくれるだろう」と結んだ。

【ムンバイ】「日本以外で(この地震が)起きたらこれだけの対応は見られないだろう」。13日付インド経済紙ビジネス・ラインは、栃木県のホンダの拠点を訪れていた印タイヤ大手幹部の目撃談として被災地の粛々とした対応への驚きを伝えた。ヴィカス・スワルプ駐大阪総領事は他の新聞への寄稿で阪神大震災後の復興を紹介し「日本人はこの悲劇から立ち直る」と断言した。

春休みの課題(第2学年)

2年生の春休みの課題は以下のとおりです。

物理 プリント

地歴公民

教科書等の持ち帰りについて(第2学年)

なお、立ち入り禁止の場所もありますから注意してください。

1学年スタディサポートの延期について

教科書販売について

国際理解だより 29

ウィーンのオペラ③

ウィーンで、このような虚構と真実との壮大華麗なパラドックスであるオペラが育ち、愛好されるには、それだけの理由があると思います。虚構と真実、あるいは見せかけとその裏に隠されたメッセージとのパラドックスのうちに成り立っているのが、バロック精神なのです。

バロックという概念は狭い意味では、一定の特徴を持った芸術や建築の様式を指し、また、その様式が栄えた時代を指します。その特徴として、装飾性、演劇性、寓意性をあげることができます。精神運動として捉えた場合、宗教改革に対抗するカトリック側の反宗教改革運動といえるでしょう(興味のある人は、この時期の西洋史をひも解いてみてください)。ウィーンは、まさにバロック文化の都市として、バロック精神が長い時間をかけて都市の隅々まで、人々の感性や趣味にまで浸透していくのです。

ウィーンは、ハプスブルク王朝の都としてバロック文化が結実した都市であります。そういう訳で、バロック文化はウィーンのオペラを理解する鍵なのです。

国際理解だより 28

ウィーンのオペラ②

そもそもオペラとはどんなものなのでしょうか。

オペラは見せかけ、つまり虚構の世界です。登場人物たちは、喜怒哀楽を歌で表現します。例えばヴェルディの≪椿姫≫では、可哀そうなヒロインは、肺結核で息も苦しい中、歌い、そして死んでいきます。死を前にして朗々と歌う人など現実にはいません。これは虚構なのです。オペラは舞台の上に、壮麗な舞台装置を作り上げ、その虚構の舞台で、登場人物たちは歌を歌い演じるのです。でも、そこからまるで錬金術のように「真実」を紡ぎだすのです。だから、人はオペラを観て心を動かすわけです。この虚構と真実との壮大なパラドックスこそオペラの醍醐味といえます。

平成22年度「学校評価のためのアンケート結果」について

国際理解だより 27

ウィーンのオペラ①

ウィーンの中心にオペラ座、すなわちウィーン国立歌劇場があります。世界最高のオペラハウスという名声をほしいままにしています。ウィーンのオペラの歴史は、オペラそのものの歴史とほぼ等しいでしょう。オペラの始まりには諸説ありますが、1598年にフィレンツェで演じられたものが最初といわれています。そのオペラの始まりから27年後、ウィーンで上演されました。当初は宮廷の保護のもと、華麗な舞台装置を持ったバロック・オペラが栄えたのです。19世紀になると次第に裕福な市民層もオペラを愛好するようになり、近代オペラが発展しました。

白布ヶ丘だより2月号

国際理解だより 26

フェアトレードについて③

3回目の今日は「フェアトレードの10の基準」(8~10まで)を紹介します。

8 子供の権利を守る。

9 環境を配慮し、持続的に生産できる原料や適正技術を用いる。

10 生産者の社会・経済・環境的な豊かさを守り、信頼関係を守る。

生産者に対して必要な時は無利子で50パーセント以上の前払いを行う。

このような基準で長期的に取り組むことで、はじめて貧困の改善に役立つことが出来るのです。そして、生産者も消費者もお互いに尊重、尊敬し合う関係の中で、共に生きる社会を目指しています。自然も人も大切にしているフェアトレードの今後が注目です。

ホームページが復旧しました

国際理解だより 25

フェアトレードについて②

今回は、前回に引き続き「フェアトレードの10の基準」(4~7まで)を紹介します。

5 生産者に仕事の公正な対価を支払う。

6 性別にかかわりなく平等な機会を提供する。

7 安全で健康的な労働条件を守る。

国際理解だより 24

フェアトレードとは、貧困問題を改善するための貿易のしくみです。アジア、アフリカや中南米等の社会的・経済的に立場の弱い人々に仕事の機会をつくりだし、公正な対価を支払うことで彼らが自らの力で暮らしを向上させ、自立を支援するものです。

今回は、まず「フェアトレードの10の基準」(1~3まで)を紹介します。

2 生産者や消費者に対し事業の透明性を常に保つ。

3 継続的なパートナーシップを築き、生産者の資質向上を目指す。

白布ヶ丘だより1月号

白布ヶ丘だより1月号を配付いたしました。

白布ヶ丘だよりのページへ

第3学期始業式

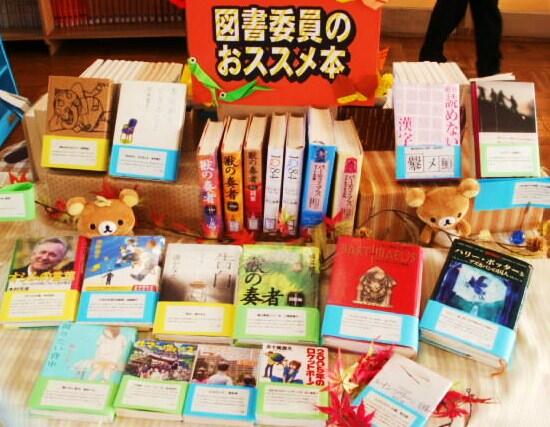

第1回図書館談話会

白布ヶ丘だより12月号

国際理解だより 23

いずれにしても、多くの先進国が人道という建前を重視する姿勢を鮮明にしている今日、人道を無視することは日本にとって現実的なことではありません。軍事的に優位に立つアメリカや、経済発展がめざましい中国は、国益を前面に出すことによって、国際社会から非難されても動じることがないでしょう。それは、資源が乏しく、武力を行使できない、そして人口も減少傾向にある日本には取り得ない選択であります。

であるならば、日本は国益のためにも、人道や貧困削減という建前を重視する姿勢を明確にしなければならないと考えます。それは、実利主義としても日本が堅持すべき姿勢であることは言うまでもありません。

2学期おわり

Library News 12月号

国際理解だより 22

日本にとって不幸であったのは、財政再建の必要性から、ODA総額の削減を迫られたことでした。他の援助国が国際機関とともに、貧困削減や人道といった建前重視の方向にかじを取ったまさにその時期のことです。

日本は財政再建により、やむを得ず「ODAの効率化」を考え始めたのです。国際社会が貧困削減という建前を重視し始めていることを意識せずに、国益という本音をODAの目的として強く意識する見方が支配的になっていったのです。そのような時に国際社会の変化に無頓着な日本の政治家が、アフリカ首脳に日本への謝意の表明をあからさまに求める場面もあったらしいのです。

つづく

国際理解だより 21

ふたたび、何のためのODAなのでしょうか。

くりかえしますが、開発途上国への政府開発援助はには、いろいろな考えがあります。世界市民の一員として人道的援助と捉える人がいます。ODAを日本人がより豊かな生活をするための外交の手段と考えている人もいます。前者はODAに人道的意義づけを与え、後者は国益に及ぼす影響を重視しています。

どの援助国も、人道という建前と、国益という本音を持っています。しかし今では、建前を追求することにより国際的な尊敬を集め、そのことが間接的に国益につながるようになってきたようです。つまり、どの援助国も人道という建前を抜きに、国益を追求することは、以前より難しくなってきたのです。

つづく

国際理解だより 20

「ミレニアム開発目標」は単なる努力目標ではありません。それが達成されなければ、それまでの貧困削減戦略や経済運営を大きく変えていかなければいかないのです。この目標を達成するためには、どのようなプロジェクトにいくら支出し、その費用はどのように調達するかといった計画が必要になります。それらの現実性を世界銀行やIMFも検討し、承認するのです。

このように世界全体の「ミレニアム開発目標」は、各国における「貧困削減戦略書」の作成と実現によって支えられています。各国が数値目標を達成することにより、世界全体で「ミレニアム開発目標」が達成されるという仕組みになるのです。

つづく

国際理解だより 19

前回、「ミレニアム開発目標」をあげましたが、この目標は8つあり、最後のGoal 8は先進国に向けられた目標であります。それ以外の7つの目標に対しては、それぞれに数値目標をかかげており、各国はそれらの数値目標を目安に開発を行うことになります。「ミレニアム開発目標」達成のための戦略は貧困削減戦略と呼ばれ、各国がこの目標を達成するための計画書は、「貧困削減戦略書」と呼ばれています。

この計画書は、開発途上国が世界銀行や国際通貨基金(IMF)から譲許性の高い融資を受ける場合や、債務削減を受ける場合に、作成が義務付けられています。現在では多くの低所得国が世界銀行やIMFから譲許的融資を受けていますので、「貧困削減戦略書」を作成し、世界銀行、IMFの承認を得ているのです。

つづく

「学校評価のためのアンケート」実施依頼について

駅伝大会 豚汁作り

前日の13日(土)には、約30名の保護者の方々が、手分けして、大鍋洗い、食缶洗い、ブロックでかまど作りをしてくださり、重労働であるはずの準備があっという間に終了いたしました。特に今年はお父様方の参加が多く、大鍋洗いや、かまどの準備に大助かりでした。

校内駅伝大競走大会結果

←優勝した3年6組です

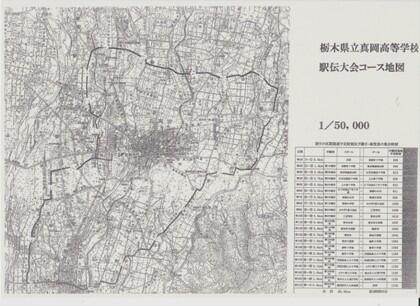

←優勝した3年6組です駅伝大会中継所地図

環境教育講演会

国際理解だより 18

くりかえしますが、開発目標のテーマは貧困削減であり、国連は貧困削減を究極の目標と位置付けたのです。「ミレニアム開発目標」は以下のとおりです。

Goal 2 普遍的初等教育の達成

Goal 3 ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上

Goal 4 乳幼児死亡率の削減

Goal 5 妊産婦の健康の改善

Goal 6 HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止

Goal 7 環境の持続可能性の確保

Goal 8 開発のためのグローバル・パートナーシップの推進

(国連開発計画東京事務所HPより)

つづく

読書週間です

国際理解だより 17

開発目標が明確化したことで、国際開発の効率性を問うことが容易になりました。さらに、公共部門の運営に新公共管理という考えが国際分野にも導入され、民間で用いられ始めていた成果主義がODAの世界に持ち込まれたのです。目標管理は目標を明確にするとともに、それに対応する数量指標を定めます。そして、その数量指標に基づいて評価を行うのです。

目標に定められた期限までに、数値目標を達成できれば好意的な評価が与えられ、その後もスムーズに国際協力が得られることになるわけです。一方、期限までに、数値目標を達成できなければ、それまでの開発政策の見直しが迫られることになったのです。

つづく

国際理解だより 16

この問題は以前からありましたが、2000年に大きな動きが起きました。同年9月に国連ミレニアム・サミットが開催され、「世界平和のためのミレニアム宣言」が採択されたのです。この宣言を実現するために設定されたのが「ミレニアム開発目標」です。この開発目標のテーマは貧困削減であり、国連は貧困削減を究極の目標と位置付けたのです。

これによって貧困削減は、国連機関のみならず、二国間援助としてなされる国際開発の目標と定められました。つまり、人道的に近い「貧困削減」が国際目標として定着したのです。

つづく

国際理解だより 15

ODAはその過程で、外務省、国際協力機構(JICA)、国際協力銀行(JBIC)等の公共部門と関わっています。近年、その公共部門の非効率が世界的に大きな懸念となっており、それぞれの機関は、自らの効率性を証明することが求められています。効率性を示すためには、まず活動の目的を特定する必要があり、そしてその目的に照らして効率性を測ることが求められているのです。

しかしながら前回述べたように、ODAには2つの異なった意義づけが与えられています。どのようなバランスでそれらを勘案すべきかという点についての意見の一致もありません。したがって、どのように効率性を測ったらよいのでしょうか。

つづく

国際理解だより 14

そもそも何のためのODAなのでしょうか。

開発途上国への政府開発援助には、いろいろな考えがあります。世界市民の一員として人道的援助と捉える人がいます。ODAを日本人がより豊かな生活をするための外交の手段と考えている人もいます。前者はODAに人道的意義づけを与え、後者は国益に及ぼす影響を重視しています。

日本政府のODA大綱には、その目的として「国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄の確保に資すること」とあります。ODA大綱には、両者の考えが盛り込まれていることがわかります。

つづく

第32回 合唱コンクール

|

|

|

3年5組 |

3年1組 |

3年6組 |

国際理解だより 13

さらには、日本の国際援助の評価は、その拠出額の多さにかかわらず非常に低いといえます。DAC加盟国のODA貢献度をランク付けしたあるシンクタンクの調査結果では、日本のODAはなんと21位と最下位であります。

このように日本のODAの存在感が低下する中で、今後、日本のODA政策はどのような舵取りが可能なのでしょうか。日本は、将来に向けた方向性を提示しなくてはならないでしょう。

つづく

国際理解だより 12

最近、日本の開発途上国援助(ODA)が国際的に見て低下している原因はどうしてなのでしょうか。

ODAの新たな援助主体の台頭も、日本の存在感低下の一因であると思います。伝統的にはODAは経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)加盟国を中心に行なわれてきました。しかし最近は、中国、インド、韓国、サウジアラビアなどが新興援助国として台頭してきます。また、マイクロソフト社のビル・ゲイツ氏が創設したビル&メリンダ・ゲイツ財団などに代表される民間財団による途上国支援も拡大してきました。

つづく

国際理解だより 11

最近、日本の開発途上国援助(ODA)が国際的に見て低下しています。財政的には、1991年から2001年まで世界第一位の拠出額を誇っていました。しかし、2002年にアメリカに抜かれ、2008年にはとうとう第5位に転落してしまいました。国連は先進国のODA支出を国民総所得(GNI)の0.7%とするよう呼びかけていますが、日本の実績は0.25%程度に留まっています。現在の緊縮財政の中、今後も大幅なODA支出の伸びは期待できません。

つづく

平成22年度 一日体験学習

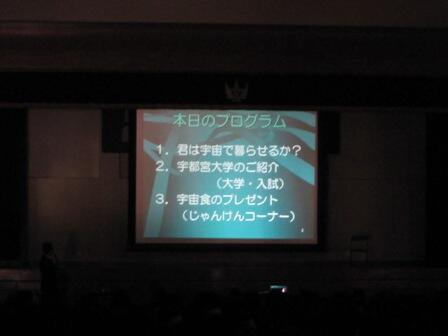

8月20日(金)、講堂をメイン会場に一日体験学習が開かれました。

野澤賞授与式・受賞者講演会

第2学期始業式、校長講話・生徒会役員任命式

また、生徒会役員任命式も行われ、平成23年度新生徒会役員13名が決まりました。

校内合唱コンクール

平成22年度PTA大学視察研修旅行について

平成22年度PTA大学視察研修旅行について

東北大学オープンキャンパス見学会実施

国際理解だより 10

これまで数回にわたり「国際化」について書いてきました。「国際化」については2つの考え方があるのです。まず1つめは、「国際化=グローバル化」という考え方であり、もう1つは、「国際化=多言語多文化化」という考え方です。当然のことですが、現実の社会動向を考える場合には、いずれか一方の考え方だけが絶対的に正しいということではなく、両方の考え方があることを念頭におきましょう。

「国際化」の中で生きる私たちにとって「国際化=多言語多文化化」の視点が必要になります。ユネスコによる『文化多様に関する世界宣言』(2001年)よれば、「ことばや映像による思想の自由な流れを保障する一方で、すべての文化がみずからを表現し知らしめることができるように配慮しなければならない。表現の自由、メディアの多元主義、多言語主義、デジタル情報を含む芸術や科学・技術の知識への平等なアクセス、そしてすべての文化が表現と普及の手段を手に入れる可能性。これが文化的多様性を保証する」とあります。

このことが大切なのです。「国際化」とは何かと考えるときは、「国際化=多言語多文化化」の視点を忘れてはいけないのです。

1学期おわり

Library News 7月号

国際理解だより 9

「多言語多文化社会」を実現するために大切なことは、「アイデンティティ」の確立であると考えます。また、自他のちがい(差異)を認める寛容な心でもあります。なぜなら、自分と他者をつなぐ相互作用がコミュニケーションであり、多文化共生はこのコミュニケーションと他者に対する理解(異文化理解)から成り立つからです。

このように考えると、「アイデンティティ」の確立、「言葉」についての認識、「差異」に対して開かれた心は、多文化・多言語共生に向けて不可欠な要素であると言えます。

つづく

学力向上のための本校の取り組み

本校では、生徒の学力向上を目的として、様々な取り組みを実施しております。以下は、本年度の主な取り組みです。

7,8はその一環として取り組んでいます。

本校は、年間最低6回は面接を実施し、生徒理解に努めています。

3学年 (国、数、英、日・世・地理・現社、物・化・生・地)

2学年 (国、数、英、現社、物・化・生)

1学年 (国、数、英)

実施日 平成22年4月26日(月)~28日(水) 2泊3日

実施場所 ホテルニュー塩原

国際理解だより 8

「多文化多言語主義」の中心になっている理念は、言語と文化、つまり、人間の思考と文化との関係に光を当てた言語相対論に根拠を求めることができます。また、言葉は文化であり、自らの言語を使うことは人間としての権利であるという哲学に求めることもできるでしょう。

このように人間存在の根源として言語の重要性があるから、多言語・多文化主義の尊重がこれまで以上に求められるのです。残念ながらこの視点は、日本の英語教育ではほとんど話題にもなっていません。しかしながら、言語の重要性を教育することが多文化・多言語共生への第一歩となるのです。

つづく

国際理解だより 7

前回に続いて、「多言語多文化社会」を考えてみましょう。

現在、EUは通訳翻訳に膨大な予算をかけてまで全加盟国の言語を公用語とし、多言語を守り通しています。このことは「多文化多言語主義」、つまり「多文化共生主義」にもとづいているといえます。

さらにウェールズ語、アイルランド語、また米国内のネイティブ・アメリカン部族語といった消滅しかけている言語を復活させようとする努力が世界各地で見られます。このことも同様の考え方に由来していると思います。

つづく

保護者の皆様へ

6月22日、保護者の皆様宛てに、生徒の送迎に関するお願いのプリントを配付いたしました。

東北大学オープンキャンパス見学会の申し込み締め切りました

国際理解だより 6

「多言語文化社会」を考えるうえで、ユネスコによる『文化多様に関する世界宣言』を参考にしてみましょう。

例えば、「ことばや映像による思想の自由な流れを保障する一方で、すべての文化がみずからを表現し知らしめることができるように配慮しなければならない。表現の自由、メディアの多元主義、多言語主義、デジタル情報を含む芸術や科学・技術の知識への平等なアクセス、そしてすべての文化が表現と普及の手段を手に入れる可能性。これが文化的多様性を保証する」とあります。

すべての文化がみずからを表現し知らしめることができるように、私たちは、上のことを重く受け止めなくてはいけまんせん。ここに多文化共生を目指した国際理解教育が必要になってくるのです。

つづく

「教育実習生との進学座談会」が行われました

7名の実習生は、大学、学部、担当教科がそれぞれ異なるので、生徒諸君は自分の進路希望に応じてアドバイスを受けたい実習生のもとに集まり、熱心に話を聞いていました。

受験勉強の話から、在学している大学の情報、現在学んでいる学問分野に至るまで、話題は広い範囲に及び、予定していた1時間という時間はあっという間に過ぎて行ったようでした。

国際理解だより 5

今回は、「国際化」のもう1つの考え方、「多言語文化社会」を取り上げます。

世界はグローバル化と同時に多言語社会へも向かっていると、以前に書きました。多様な言語や文化を尊重する考え方は「多言語多文化主義」と呼ばれます。このような考え方に基づく場合、多様な言語や文化を理解することが大切になります。そのために互いに協調しあいながら共に生きることが求められるのです。

こうした考えの基礎には、「競争しあう」を尊重する「競争原理」でなく、「共に生きること」を尊重する「共生原理」が働いていると言えるでしょう。

つづく

東北大学オープンキャンパス見学会の申込書を配付しました。

7月29日(木)実施予定の「東北大学オープンキャンパス(大学説明会)見学会」の実施要項および参加申込書の保護者あて通知を、全校生徒に配付しました。申し込み締め切りは7月22日(火)で、参加費は4,500円となります。貸切バス(1台)を利用し、募集人数は40名を予定しています。

Library News 6月号

国際理解だより 4

前回、「グローバル化」とは、世界中で起きている「画一化現象」のことと書きました。

画一化現象の特徴は、いわゆる「世界標準(グローバル・スタンダード)」を生み出したことであります。そして、世界の国々は、世界標準を生み出した国(=勝者)とその世界標準に乗り遅れた国(=敗者)とに大別されることになったのです。

そのような状況にあって、人々が望むことは勝者になりたいということであり、結果として、世の中は「競争原理」に束縛されることになりました。

ここには、問題も潜んでいるのです。

つづく

国際理解だより 3

グローバル化とは、現在、世界中で起きている「画一化現象」のことといえるでしょう。グローバル化の象徴的存在であるハンバーガー・ショップの名前をとって、「マクドナル化」などとも呼ばれることもあります。

20世紀後半に起きた工業技術の発達や通信網の飛躍的発達は、欧米などを中心とする先進諸国の経済システムと文化を、あっという間に世界中に拡散させました。その結果、世界には経済システムの画一化現象と、それに伴う文化的画一化現象が起きたのです。マクドナルドが世界中で見られるようになったのは、そのためなのです。

つづく

国際理解だより 2

世界の「グローバル化」は、「アメリカ化」に他ならないという人もいます。しかし、そのことが現実だとしても、世界はグローバル化と同時に多言語社会へも向かっているのです。

グローバル化という方向に向かっているとみれば、国の政策として、たとえば英語公用語論が出てくるでしょう。一方、多文化多言語主義の流れを尊重すれば、多文化共生を目指すことも大切になります。

次回は、「グローバル化」について考えてみたいと思います。

つづく

国際理解だより 1

本日から、国際理解に関するテーマでいろいろ書いてみたいと思います。第1回目は、「国際化とは何か」です。

「国際化」とは何でしょうか。2つの考え方があると思います。

まず1つめは、「国際化=グローバル化」という考え方であり、もう1つは、「国際化=多言語多文化化」という考え方です。

当然のことですが、現実の社会動向を考える場合には、いずれか一方の考え方だけが絶対的に正しいということではなく、両方の考え方があるのです。

つづく

第45回定期演奏会のお知らせ

白布ヶ丘だより6月号

1年応援練習

関東大会出場!!

演劇部自主公演開催のお知らせ

校内体育大会

校内体育大会

交通安全講話

Library News 5月号

白布ヶ丘だより5月号

Library News 4月号

4月20日 創立記念式典

白布ヶ丘だより4月号

新任式

異動されてきた先生方の離任式が行われました。

第1学期スタート-離任式、始業式-

平成22年度全日制入学式

平成22年度 全日制入学式が挙行されました。

第3学期修業式

合格体験発表会

高校入試 合格発表

3月2日卒業式挙行 校長式辞

厳しい冬を経て、馥郁(ふくいく)と梅の香り漂うこの佳き日に、日下田實同窓会長様、田村稔PTA会長様をはじめ、多数のご来賓のご臨席を仰ぎ、平成二十一年度第六十二回栃木県立真岡高等学校全日制の卒業式を挙行できますことは、喜びに堪えません。ここに、教職員、生徒ともに厚く御礼申し上げます。

保護者の皆様、本日はご子息様の「栃木県立真岡高等学校卒業」誠におめでとうございます。心よりお祝いを申し上げます。ご子息様は、高校生活を送る中で、大きく成長されたと推察いたします。これまでの本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、教職員を代表いたしまして、心より感謝申し上げます。

本校は、”至誠”を教育の基本精神とし、これまで二万三千五百二十四名の有為な人材を世に送り出して参りました。「人を欺かず、己を欺かず」「己が善と信じたことを実行する」という至誠の精神は、佐多万之進先生が主唱されて以来、星は移り、世は変わっても脈々と本校の教育の底に流れる精神です。この”至誠”の精神が、諸君が、これからも成長を続けるための精神的支えになることは間違いありません。

いま、至誠の碑に固く誓った高校生活最後の日を迎え諸君は白布が丘の学び舎で過ごした日々を振り返り、万胸に迫るものがあると思います。これまでの三年間で学び体得された基礎・基本を基に、今後一層、「大きな人物なること」を期待しております。さらに、願わくは、「この白布が丘で育んだ友情」を、生涯の絆として、心豊か人生を歩んで行かれんことを希望するものであります。

「未曽有の不景気」とか、「百年に一度といわれる大不況」(バーナンキは「百年に一度の金融危機」と言っています。これが事実です)などと我々国民をいたずらに意気消沈させる風評をたて、心情的に危機感をあおる傾向がありますがわたくしは、そのような傾向に与しません。

近代日本を鳥瞰しただけでも、日本は、「現在進行中の不景気」より、はるかに深刻な不景気を克服して参りました。すなわち、①明治維新後の不況、②一九二九年前後の金融恐慌や世界恐慌、③太平洋戦争後の大不況を、生来の知恵や勤勉さなどを駆使して、見事に克服し、さらに発展してきたのであります。これはまぎれもない事実であります。

これからの諸君には、日本の利益、つまり、国益を最優先しつつ、世界の中の日本という視点から、日本の利害のみで物事を判断するのではなく、広く国際的、あるいは地球的、全人類的視野の中で物事を考え、判断でき、実行できる「世界の中の日本人」としての高い識見と行動力を持つ人間になっていただきたいと強く望みます。

そのような人間になるためには、当たり前のことを実行すればいいのです。一つは、「大学生になれば、学問にひたすら打ち込み、ほどほどに社会勉強することです。そして、社会人になれば、全力で仕事することです」。二つは「幅広く本を読み続けることです」。三つは、「小説『宮本武蔵』などで知られ、日本最高の勲章である文化勲章を受賞された作家の吉川英治さんは、小学校も中退せざるをえませんでしたが、「我以外皆我師」の精神を座右の銘に生きてこられました。すなわち三つは、「自分以外の全ての人や物から学ぶこと」です。

三つ目。人々が、平和で幸せなくらしを送ることが出来る世の中を実現することは、若い諸君の双肩にかかっていると申しても過言ではありません。地球的規模で考察すると、今後とも地球には、戦争や紛争はなくならないと予想されます。

しかし、戦後まもなく、アジアで初めて「自由で、法的には平等な国」を作り上げた我が国は、知恵や努力、才覚や工夫または運などにより、それこそいっぱい夢も希望も散らばっていると私は、確信しております。

その具体例として、現熊本県知事の蒲島郁夫さんの話を紹介します。蒲島郁夫さんは、米が一年で約三百七十キロしかとれない田んぼをもつ貧しい十人家族で育ち、高校時代は勉強を一切しないので成績は二百二十人中二百番台。高校卒業後、農協に勤めるも二年で退職。しかし、彼には夢が三つありました。

一つは小説家になること。二つは政治家になること。三つは牧場経営をすること。それを本気で信じていたことです。

少年時代の夢を実現した点でトロイ遺跡を発掘したハインリヒ・シュリーマンに似ています。高卒後、農協職員になり、「派遣農業研修生プログラム」に応募し、二十一歳でアメリカに渡り、アメリカの農業を勉強し、農奴のような過酷な労働をしつつ、ネブラスカ大学に入学、「豚の精子の保存法」で認められましたが、小さい頃の夢であった政治家を捨てがたく、大学を辞めて、「政治学の分野で有名なハーバード大学の大学院」へ進学し、そこで博士号を取得。帰国後、筑波大学教授、そして一九九七年から東京大学法学部教授、二〇〇八年には熊本県知事になり現在に至っています。

私が、三つ目で、諸君に最も伝えたかったことは、「逆境こそが人生の成功の鍵」になるということです。

四つ目。人間は一人では生きていくことはできません。周囲の方々のお陰で、諸君はこれまで成長することができたのです。四つ目の「はなむけ」の言葉として、お世話なった方々へ「感謝」ができる人間になって欲しい、ということです。たとえば、今日のうちに、お父さんやお母さん、そして先生方やこれまで沢山お世話になった方々に、自分の言葉で、「心からありがとうございました」とお礼を言って欲しいのす。

人は「ありがとう」の数だけ賢くなり、「ごめんなさい」の数だけ優しくなり、「さようなら」の数だけ「愛」を知るものだと、言われます。

しかし、私たちは、前途有為な諸君を自らの手で育てる手伝いができたという確かな手応えを感じつつ、優秀な諸君とともに三年間同じ白布が丘で過ごせることができたことに感謝しつつ、諸君を送り出すことができます。

卒業生諸君、どうか自重自愛されて、「古き歴史に新しき光」を添えることができる広い視野を持つ大きな人物になって下さい。

諸君の前途洋洋として、幸多かれことを祈って式辞といたします。

栃木県立真岡高等学校長

上 岡 健

白布ヶ丘だより3月号

白布ヶ丘だより2月号

白布ヶ丘だより2月号を配付いたしました。

白布ヶ丘だよりのページへ

県高校スポーツ特別功労賞受賞

本校教諭 馬場正明 先生(ソフトテニス部)が第51回県高校スポーツ特別功労賞に選ばれました。おめでとうございます。

白布ヶ丘だより1月号

白布ヶ丘だより1月号を配付いたしました。

白布ヶ丘だよりのページへ

校内マラソン大会