文字

背景

行間

校内散歩

校内散歩

校内散歩19 「図書室」

本校の図書室は管理棟2階、職員室の東側にある。広く明るく、且つ貸し出し冊数が多いことで有名な図書室である。例年、県下でも一、二を争うほど貸し出し冊数が多い理由は幾つか考えられるが、司書の先生の指導で図書委員会が活発に活動していることにもあるのだろう。職員室前と図書室前にブックレビュー(本の紹介)が掲示され、目を引く。また図書館入り口のテーブルなどは、季節に合わせて美しくディスプレイされる。だから、時間があると図書館に寄ってみようという気になる。

本校の図書室は管理棟2階、職員室の東側にある。広く明るく、且つ貸し出し冊数が多いことで有名な図書室である。例年、県下でも一、二を争うほど貸し出し冊数が多い理由は幾つか考えられるが、司書の先生の指導で図書委員会が活発に活動していることにもあるのだろう。職員室前と図書室前にブックレビュー(本の紹介)が掲示され、目を引く。また図書館入り口のテーブルなどは、季節に合わせて美しくディスプレイされる。だから、時間があると図書館に寄ってみようという気になる。読書はもう一つの人生体験だ。生徒達の若い心に豊かな栄養が注がれる。電子書籍の出現で読書スタイルも変わろうとしているが、図書室利用は減らしたくないものだ。

ところで、本校の図書室はまた「自学の場」の意味も持つ。早朝や放課後に図書室の広いテーブルに向かって、真剣に問題集に取り組む生徒の顔は凛々しくて素敵だ。この図書室が自学する生徒で「毎日」満席になる光景を見たい。…それが私の夢、いや課題である。

校内散歩18 「校庭のバスタブ」

校庭の部室棟の前にバスタブがある。水道の足洗い場にでん!と据えられ、生徒達が順番に膝まで浸かっているのだが、この写真を見た方は、生徒達が足湯に入っていると思われるのではないだろうか。彼女達は陸上部員で、真夏の太陽の下での厳しい練習の後、バスタブに水を張って、疲れた筋肉を冷やしているところなのである。

校庭の部室棟の前にバスタブがある。水道の足洗い場にでん!と据えられ、生徒達が順番に膝まで浸かっているのだが、この写真を見た方は、生徒達が足湯に入っていると思われるのではないだろうか。彼女達は陸上部員で、真夏の太陽の下での厳しい練習の後、バスタブに水を張って、疲れた筋肉を冷やしているところなのである。このバスタブは近所の方がくださったものだ。いつも地域の皆様方が本校を応援をしてくださることを有り難く思う。

ところで、陸上競技部は全体練習もあるが、多くはトラックとフィールドに分かれて練習をする。週末には中・長距離選手は別メニューで、真岡市内の井頭公園でクロスカントリーに励んだりもする。だから、練習後のクールダウンのひとときは、貴重なコミュニケーションタイムでもあるようだ。銭湯が人々の和を作る場であることをふと思い出させる光景でもある。しかも、炎天下の練習の後では、脚を冷やすだけでは足らず、水道で頭から豪快に水をかぶって水しぶきを飛び散らせている選手もいる。可愛いシャンプーのボトルを持参して、シャンプーをしている選手もいる。

女子校で良かったね!!

校内散歩17 「三本の大欅〜夏編」

今回は三枚の写真をお見せする。この「校内散歩」の頁の写真は、いつも情報部のH先生が撮ってくださっているのだが、今回は「組写真で」とお願いをした。一階、二階、三階の教室からの欅(けやき)の大木の眺めである。

今回は三枚の写真をお見せする。この「校内散歩」の頁の写真は、いつも情報部のH先生が撮ってくださっているのだが、今回は「組写真で」とお願いをした。一階、二階、三階の教室からの欅(けやき)の大木の眺めである。この欅は、大正天皇の即位を記念して大正三年に植樹されたことが記録に残っている。従って、樹齢百年になんなんとする堂々たる大樹である。清掃をしていた一年生に「何人がかりで囲めるか、幹の太さを測ってみてね。」と頼んだところ、手をつないで樹の周囲に並ぶのに、五人がかりであった。

この欅はどこから見ても素晴らしいが、真女生ならではのビューポイントは、教室からの眺めである。ながめていると、成長過程のそれぞれの段階に合わせて、欅が語りかけているように思われるのである。

一階の一年生の教室からは、しっかりと張った逞しい根と太い幹が見られる。(基礎力をつけよ!)

二階の二年生の教室の前に広がるのは、ふっさりと葉が茂る枝と、強く上に伸びる意志を示す樹幹である。(発展、応用の時期である! 自己の力を充実させよ!)

三階の三年生の教室からは、のびのびと枝を張り、茂った葉で心地よい木陰を作る樹冠も望める。(自己中心でなく、他人への思いやりを持って、ますます伸びよ!)

この素晴らしい大欅の、異なる季節の姿も、後でお見せしたいと思う。

この素晴らしい大欅の、異なる季節の姿も、後でお見せしたいと思う。

校内散歩16 「益子焼き」

真岡市を含む栃木県南東部は「真岡芳賀地区」と呼ばれる。豊かな自然とともに、様々な伝統工芸の息づく土地柄でもある。その中でも有名なのは「益子焼き」であろう。だから、この真岡芳賀地区の学校には、大抵、益子焼きが飾ってある。本校でも、生徒達の行き来する二階通路などに、益子焼きの大皿などを陳列するケースがある。それらは値の張るものではないが、しみじみ美しいな、と見惚れることがある。

真岡市を含む栃木県南東部は「真岡芳賀地区」と呼ばれる。豊かな自然とともに、様々な伝統工芸の息づく土地柄でもある。その中でも有名なのは「益子焼き」であろう。だから、この真岡芳賀地区の学校には、大抵、益子焼きが飾ってある。本校でも、生徒達の行き来する二階通路などに、益子焼きの大皿などを陳列するケースがある。それらは値の張るものではないが、しみじみ美しいな、と見惚れることがある。最近は益子焼きも作者の個性を発揮する焼き物となり、色も形も様々なものがあるが、伝統的な益子焼きの美しさは実用の美だと言われる。手にした時の、どっしりとした安定感。お茶の熱さを守りつつ手のひらには熱さを伝えない、優しく分厚い手触り。派手ではなく落ち着いた釉薬の発色。大胆で逞しい絵付け。日々の暮らしの中で使ってこそ、その美は実感される。

校訓の最初に「強く」を掲げる本校生の目指す姿に似通うものもある、のかも知れない。

校内散歩15 「雲海に続く階段」

真岡女子高校、略してモウジョは、しばしば「猛女」と掛詞で用いられる。「文武両道」で頑張る生徒達が「猛女」と賞されるのは、誇るべきことだと思う。

真岡女子高校、略してモウジョは、しばしば「猛女」と掛詞で用いられる。「文武両道」で頑張る生徒達が「猛女」と賞されるのは、誇るべきことだと思う。モウジョのイメージの一端を、ワンダーフォーゲル部も担っていることは間違いない。今夏のインターハイ栃木県予選会では、本校ワンゲル部は100点満点中98.8点をたたき出し、見事に優勝している。

彼女達が厳しい訓練に励んでいる場の一つは、本校の東側の切り立った崖地にかかる階段、そして本校の非常階段である。重い荷物を背負い、タオルを首にかけた山女達は、頑丈な登山靴で階段を踏みしめて、4階建て校舎の非常階段を20往復することを日課としている。きつい。つらい。しかし、汗でにじんだ視界の、この非常階段の向こうには、インターハイ会場となる鹿児島県霧島の山々や、夏合宿で訪れる北アルプスの雲海が広がっているのが見えるではないか!

ちなみに。「ワンターフォーゲル」とはドイツ語で、漂う鳥、つまり渡り鳥を指す言葉である。彼女達はどこまで羽ばたくことだろうか。

校内散歩14 「エジソンの箱」

真岡警察署生活安全課の方が講師を務めてくださった防犯教室の折に、南明奈の出演する防犯関係のDVDが上映された。あの時に、放送機器担当のN先生が、縦50センチ横30センチほどの木箱を持って来られたのを見ていた生徒もいると思う。先生は木箱からコードを伸ばしてプロジェクターにつないでおられた。

真岡警察署生活安全課の方が講師を務めてくださった防犯教室の折に、南明奈の出演する防犯関係のDVDが上映された。あの時に、放送機器担当のN先生が、縦50センチ横30センチほどの木箱を持って来られたのを見ていた生徒もいると思う。先生は木箱からコードを伸ばしてプロジェクターにつないでおられた。あの木箱の正体は?

実は手製のパソコンだそうである。新しいノートパソコンはDVD映写にうまく対応できなかったのに、先生お手製の、しかも木製の(?)パソコンは見事に役だってくれた。おかげで、南明奈がわかりやすく説明してくれる「携帯電話を介した犯罪」の恐ろしさは生徒達の印象に強く残ったことと思う。

この「木箱パソコン」のほかにも、理科準備室には手製の機器がいろいろとある。歴代の先生方が授業や校務の必要に応じて次々と発明をしてこられたもののようだ。

真女高のエジソンたちが次は何を発明されるのか、そしてそれが生徒達にどう受け継がれるのか、実に楽しみである。

校内散歩13 「栄光のプレート」

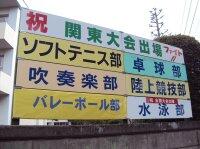

本校では、PTAの皆様方のご協力で、東側の正門に、関東・全国大会出場の部のプレートを掲げている。生徒や保護者の皆様とともに本校生の活躍を称えるとともに、地域の皆様方にも本校生の活躍を知って共に喜んでいただきたいからである。

本校では、PTAの皆様方のご協力で、東側の正門に、関東・全国大会出場の部のプレートを掲げている。生徒や保護者の皆様とともに本校生の活躍を称えるとともに、地域の皆様方にも本校生の活躍を知って共に喜んでいただきたいからである。今年も真女高の部活動での快進撃が続いており、このホームページでも既報の通り、関東大会に既にソフトテニス、バレー、陸上、卓球、吹奏楽の5部が出場し、水泳部も第4回ジュニア・パンパシフィック大会(於・ハワイ)の出場権を得ている。そのほかに、ワンダーフォーゲル部、卓球部、水泳部がインターハイなどの全国大会の出場権を得ており、まだまだこの数は増えそうである。

さて、六月の月初めに、「明日から関東大会に出かける部があるから、例年通り正門にプレートを掲げよう」ということになって、困ったのはバレーボール部である。八年ぶりに関東大会出場権を得たので、プレートがなく、業者の方に制作していただくには日数がかかるという。「それなら、僕らが作りますよ」と申し出てくれた先生方が二日がかりで制作してくれたのが、左下のバレーボール部のプレートである。あれこれ試しながら、部名を色模造紙に打ち出し、ボードに貼り付けて、丁寧にビニールの覆いをかけてくれた。文字が他の部よりやや小さいが、大きな誇りと愛情がこめられているプレートである。

校内散歩12 「音楽室」

6月15日(火)に真岡市民会館を会場として校内合唱コンークールが開催された。詳細は合唱コンクールのページを見ていただきたいが、各クラスとも、かなり前から練習に熱を入れ、なかなかの仕上がりとなった。

6月15日(火)に真岡市民会館を会場として校内合唱コンークールが開催された。詳細は合唱コンクールのページを見ていただきたいが、各クラスとも、かなり前から練習に熱を入れ、なかなかの仕上がりとなった。特徴の一つは、外国語の歌を歌うクラスが多かったことである。全部で18クラスのうち、日本語7、ラテン語1、英語3、ハンガリー語7である。たまたまかも知れないが、金賞を得た2クラスもハンガリー語の曲を選んだ。音楽科の先生によれば、ハンガリーはコダーイ・システムという音楽教育のシステムが整っており、平易にして音楽的によくできた作品が多く、またハンガリー語(マジャール語)は母音がラテン語に近く、美しい響きが作りやすい言語でもあるそうだ。

生徒達が合唱練習に交代で使った本校の音楽室には、グランドピアノが2台、アップライトピアノが1台、とピアノの台数が多いほかは、大きな特徴はない。しかし、「生徒達が心をひとつにしようという気持ちを感じた」と、宇都宮大学からお招きした審査員の先生も言ってくださったように、生徒の心を一つにまとめてくれる場であることが特徴と言えようか。

校内散歩11 生物室に潜むものたち

本校には生物室が二つあり、「東生物室」「西生物室」と呼ばれている。ここにいるのである…。

本校には生物室が二つあり、「東生物室」「西生物室」と呼ばれている。ここにいるのである…。東生物室には「剥製」がいる。愛嬌のある小熊、可愛らしい栗鼠などが多数展示されている。ここに掲載したイタチの剥製なども、なかなか可愛らしい。

そして西生物室には、「人体模型」や「標本」が多数。

本校は平成16年まで29年間にわたり、衛生看護科を設けていた。そのために看護学を学ぶのに用いた、非常にリアルな人体模型がある。全身像はもちろんのこと、目、耳、鼻などの各部位の模型がたくさん。衛生看護科が閉科となった現在でも、医療系を志望する本校生は多く、その生徒達の熱い視線を浴びているようだ。

さらにホルマリン漬けの「標本」の方は、ウーパルーパから蛇まで、これまたたくさんいる。だから、暗くなってから西生物室に鍵を締めに行くのは、ちょっと怖い。しかし、さすがに生物の先生は、ホルマリン漬けの「蛇」も、「栗鼠」と同様に「とても可愛い」とほほえむのである。…!

校内散歩10 ハートの桂

本校の公仕さんも忙しい。朝は6時ごろには出勤し、早朝から勉強をしに登校する生徒のために校舎を開ける。それから校舎や校庭の整備、文書の送達、ごみの分別指導に至るまで休む暇もなく真女高を整える。だから本校の施設を一番良く知っているのは公仕さんだと言えよう。

本校の公仕さんも忙しい。朝は6時ごろには出勤し、早朝から勉強をしに登校する生徒のために校舎を開ける。それから校舎や校庭の整備、文書の送達、ごみの分別指導に至るまで休む暇もなく真女高を整える。だから本校の施設を一番良く知っているのは公仕さんだと言えよう。 先日、公仕さんに本校で一番好きな樹木はどれですか、と尋ねてみた。答えは「中庭の桂」であった。「立派な木ですからねえ」と。

中庭には桂が5本あるが、いずれも本当に立派な木で、真岡市の名木指定を受けている。樹形がいかめしいわりに、一枚一枚の葉っぱはハート型で可愛いところが面白い。力強く仕事をこなし、頼もしさを発揮しつつ、呼びかける生徒に可愛く手を振って応えたりする公仕さんに、ちょっと似ているかも知れない。

ところで、王朝時代には、桂は月に生える樹木とされ、『土佐日記』の帰京の場面では「久方の月に生ひたる桂川底なる影も変はらざりけり」と詠まれている。この辺は、授業でしっかり学ぶことにしよう。

ところで、王朝時代には、桂は月に生える樹木とされ、『土佐日記』の帰京の場面では「久方の月に生ひたる桂川底なる影も変はらざりけり」と詠まれている。この辺は、授業でしっかり学ぶことにしよう。

お知らせ

<学校との連絡について>

①緊急連絡

現在、お知らせはありません。

②学校への電話連絡について、下記の通りお願いします。

◇平日及び土曜課外の欠席・遅刻等連絡(災害時を除く)原則web上の欠席等連絡フォームによる連絡とします。前日17:00~当日8:15 に入力してください。

◇部活動の連絡・・・顧問と確認をお願いします。

◇勤務時間内(平日8:20~16:50)の連絡・・・学校代表番号へおかけください。

お知らせ

新型コロナ・インフルエンザに対する諸注意

<感染防止対策を心がけましょう>

①マスクの着用。

・人込みや会話の際は、場面に応じマスクを着用しましょう。

①こまめな手洗い。

・手の甲、指の間、爪の間、手首など、念入りに洗いましょう。

②換気の徹底。

・対角に天窓2か所を開けるなど、空気の流れを作る工夫をしましょう。

③自身の体調管理。

・食事や睡眠を十分にとり、体の抵抗力を高めましょう。

◇充実した学校生活が送れるよう、感染防止対策を徹底していきましょう。

6

0

7

0

1

8

7

リンクリスト