文字

背景

行間

校内散歩

校内散歩

校内散歩40 「桜花寮」

高校には「在校生登校不可」の日がある。言うまでもなく選抜検査(入試)当日である。その日ばかりは部活動も一切無く、静けさの中で教員は入試業務にかかり切りになる。

高校には「在校生登校不可」の日がある。言うまでもなく選抜検査(入試)当日である。その日ばかりは部活動も一切無く、静けさの中で教員は入試業務にかかり切りになる。 翌日、採点の合い間にふと気がつくと、楽器の音色が聞こえる。吹奏楽部は、いつもは四階で練習をしているので、職員室にいると吹奏楽の練習音は降ってくるのだが、今日は水平方向から流れてくる。校舎内は入試事務期間は立ち入り禁止になるので、部員達が桜花寮に楽器を運び込んで練習しているためだ。

桜花寮は、二階建ての合宿所で、一階は食堂、厨房などがあり、二階は和室の宿泊施設である。運動部員や生徒会役員などが合宿するほか、恒常的に琴部が練習に使っている。また時に、吹奏楽部などがこうして練習に使う。それから、「桜花寮」の名にふさわしく玄関脇には枝垂れ桜が優しく立っている。今年もそろそろ桜の花が楽しみに待たれる季節になってきた。

ところで、平成22年度の一年間、このページで真岡女子高校の校内外各所を案内させていただき、40箇所をご紹介することができました。お読みいただいた皆様と、写真撮影その他でご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

桜花寮は、二階建ての合宿所で、一階は食堂、厨房などがあり、二階は和室の宿泊施設である。運動部員や生徒会役員などが合宿するほか、恒常的に琴部が練習に使っている。また時に、吹奏楽部などがこうして練習に使う。それから、「桜花寮」の名にふさわしく玄関脇には枝垂れ桜が優しく立っている。今年もそろそろ桜の花が楽しみに待たれる季節になってきた。

ところで、平成22年度の一年間、このページで真岡女子高校の校内外各所を案内させていただき、40箇所をご紹介することができました。お読みいただいた皆様と、写真撮影その他でご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

校内散歩39「冬のプール」

都市伝説だろうか? 生徒から「先生、学校のプールに金魚が泳いでます」と言われた。冬の半ば凍りかけたプールに、赤い身を翻してひらりひらりと金魚が泳いでいる……ちょっとミステリーではないか。

都市伝説だろうか? 生徒から「先生、学校のプールに金魚が泳いでます」と言われた。冬の半ば凍りかけたプールに、赤い身を翻してひらりひらりと金魚が泳いでいる……ちょっとミステリーではないか。こわごわ見に行くと、いたいた。プールの日当たりの良い側に魚が泳いでいる。金魚、いや、もう少し大きい。驚いて体育科の先生に尋ねると「冬でもプールの壁にノロがはるので、薬品を入れたくないから魚に食わせているんですよ。あれは金魚と鯉です。一冬で結構、でかくなりますよ」

本校の水泳部も、優秀な選手を輩出し、このHPでも既報の通り県大会総合優勝を果たし、国体・インターハイ・国際大会出場などの成果を挙げ、県体育協会スポーツ顕彰その他表彰も多数受けている。つまり、このプールは夏は生徒が「でかく」なり、冬は金魚や鯉が「でかく」なるプールなのかも知れない。

3月が近づき、少しずつ水が温んできた。プール掃除まであと三か月ほど、魚たちには頑張ってもらおう。なお、掃除の時には、金魚や鯉は丁寧に掬われてS先生宅の池に移されるとのことなので、ご心配なく。

校内散歩37 「机上」

(自省をこめて書くのだが、)職員室の机上はきれいに整理整頓しておく、べきなのだ。一日の終わりには全ての仕事が片付き、すっきりと机上に何もない状態となっていることが望ましい。しかし実際には、これが難しい……。言い訳になるが、次々と書類が回ってくるし、教材研究の素材、採点したテスト、添削したノート、翌日配布するプリントなどが山積みになってしまう。それで、時々職員室で書類や書籍の「雪崩」が起きる学校もあるようだ。

(自省をこめて書くのだが、)職員室の机上はきれいに整理整頓しておく、べきなのだ。一日の終わりには全ての仕事が片付き、すっきりと机上に何もない状態となっていることが望ましい。しかし実際には、これが難しい……。言い訳になるが、次々と書類が回ってくるし、教材研究の素材、採点したテスト、添削したノート、翌日配布するプリントなどが山積みになってしまう。それで、時々職員室で書類や書籍の「雪崩」が起きる学校もあるようだ。 しかし、取り繕うわけではないが、真女高の職員室は比較的きちんとしている方だろう。

本校で楽しいのはALTの先生の机だ。ハロウィン、クリスマスなど季節の行事に合わせて愉快な小物が置かれていたり、先生や生徒にあてたメッセージカードが置かれていたりする。先生はスヌーピーがお好きなので、人形や、イラストなど何匹ものスヌーピーが遊んでいる。真女高以外の学校での授業のため不在の日でも、机上から先生のにこにこ笑顔が感じられる。質問に来るついでに、スヌーピーが何匹いるか、数えてみるのも楽しいかも知れない。

本校で楽しいのはALTの先生の机だ。ハロウィン、クリスマスなど季節の行事に合わせて愉快な小物が置かれていたり、先生や生徒にあてたメッセージカードが置かれていたりする。先生はスヌーピーがお好きなので、人形や、イラストなど何匹ものスヌーピーが遊んでいる。真女高以外の学校での授業のため不在の日でも、机上から先生のにこにこ笑顔が感じられる。質問に来るついでに、スヌーピーが何匹いるか、数えてみるのも楽しいかも知れない。

校内散歩36 「灯油タンク」

暖房に灯油を使用している学校では、冬場になると手押し車に18リットル入りの赤いポリタンクを乗せて運ぶ姿がよく見られる。しかし、真岡女子高校では生徒達が運ぶ時には、小型の白い10リットル入りポリタンクが使用されている。従って給油もこまめにする必要があるので、週に2回の給油日が設定されている。小型タンクの採用は「やっぱ、女の子だかんなあ。重いのはかわいそうだんべ(某先生)」というのが理由である。(パワフルな真女高の生徒なら、赤いポリタンクでも平気で運んでしまいそうな気もしないでもないが…。)

暖房に灯油を使用している学校では、冬場になると手押し車に18リットル入りの赤いポリタンクを乗せて運ぶ姿がよく見られる。しかし、真岡女子高校では生徒達が運ぶ時には、小型の白い10リットル入りポリタンクが使用されている。従って給油もこまめにする必要があるので、週に2回の給油日が設定されている。小型タンクの採用は「やっぱ、女の子だかんなあ。重いのはかわいそうだんべ(某先生)」というのが理由である。(パワフルな真女高の生徒なら、赤いポリタンクでも平気で運んでしまいそうな気もしないでもないが…。)今年は様々な海外情勢の関係もあり、灯油代が高くなっているようである。しかし今のところ、ストーブ使用制限などはなく、この厳しい寒さを乗り切れているのは有り難いことである。

また、生徒諸姉には、公仕さんがこまめに給油してくれていることも知って於いて欲しい。特にセンター試験以降、図書館や学習室(自習室)などは、すぐにタンクが空になってしまうので、しばしば見回ってくれているのである。温かい学習室で存分に勉強し、感謝の思いの分も入試突破に向けて欲しい。 この可愛らしいタンクをしまう、笑顔溢れる春が来るまで、あと少し。

校内散歩35 「冬の欅」

凛々しい。神々しい。いや、まだ言葉が足りない。

凛々しい。神々しい。いや、まだ言葉が足りない。西行は伊勢神宮に参拝して「なにごとのおはしますかは知らねどもかたじけなさに涙こぼるる」と詠んだそうであるが、本校の冬の欅は、この歌の一節がつい口をつくほどに神々しく、自然の驚異への畏敬の念を強くせずにはいられない。

見よ、蒼穹を背に、精一杯のびる枝えだの強さを。

葉のない季節だけに、何の飾りも身につけず、きっぱりと強いその線は、欅の真髄を感じさせる。あんな生き方もあるのだと思う。

また、部活動の行き帰りに、時に足をとめて「ふうっ」と息をついて欅を見上げている生徒がいる。見慣れてはいても見上げずにいられない、その気持ちを「畏怖」と呼ぶのだろう。

畏怖の先にこそ、本当の自然環境保護もあるのだと思う。黙って立つ欅が様々なことを教えてくれる冬である。

畏怖の先にこそ、本当の自然環境保護もあるのだと思う。黙って立つ欅が様々なことを教えてくれる冬である。

校内散歩33「進路学習室」

管理棟一階の進路室に近いところに学習室がある。ここは生徒達の自習用の部屋である。普通教室よりはかなり広く、隣の席が気にならないような目隠しのついた机が、十分な間隔を置いて配置されており、平日は18時20分まで、学校休業日は8時から16時まで開放されている。冬季休業中も勿論毎日開放されており、図書館や教室で学習していた生徒と合計すると、この大晦日には約100名、元旦には約70名と、多くの者が勉強のために登校した。もちろん、ほとんどがセンター試験を目前にした三年生であるが、一、二年生も混じっているのも頼もしく感じられる。

管理棟一階の進路室に近いところに学習室がある。ここは生徒達の自習用の部屋である。普通教室よりはかなり広く、隣の席が気にならないような目隠しのついた机が、十分な間隔を置いて配置されており、平日は18時20分まで、学校休業日は8時から16時まで開放されている。冬季休業中も勿論毎日開放されており、図書館や教室で学習していた生徒と合計すると、この大晦日には約100名、元旦には約70名と、多くの者が勉強のために登校した。もちろん、ほとんどがセンター試験を目前にした三年生であるが、一、二年生も混じっているのも頼もしく感じられる。そっと学習室の戸を開けると、独特の空気を感じる。それは主体的に勉強する者達だけが醸し出すことのできる空気だ。それぞれに自分の夢を確実に持ち、それに向かうための課題を認識し、これを克服せんとする意欲に満ちた者達の顔は、既に自立心に満ちた女性の顔だ。美しい、と思う。

頑張れよ、頑張れよ、と声にならない声をかけ、冬季課外をし、大晦日も元旦も出勤してくれた先生方の思いも受け止めて、生徒諸君よ、2011年も努力の花を咲かせよう。

校内散歩34「第一体育館」

寒稽古の季節である。剣道部顧問は六段の段位を持つ達人であるが、その達人でさえ、真冬の早朝に体育館に素足で降り立つと、冷たいというより「痛い」という。まして剣道部の生徒達はさぞや冷たかろうと思うのだが、鍛えられた部員達は全く顔には出さない。胴の紐を背中に回してきりりと締めて竹刀を構える。顧問の気合い一閃、稽古が始まると床面を弾むように蹴り、前後に擦り、顔が紅潮してくる。打ち込みをする頃には寒さ、冷たさも忘れているようだ。

寒稽古の季節である。剣道部顧問は六段の段位を持つ達人であるが、その達人でさえ、真冬の早朝に体育館に素足で降り立つと、冷たいというより「痛い」という。まして剣道部の生徒達はさぞや冷たかろうと思うのだが、鍛えられた部員達は全く顔には出さない。胴の紐を背中に回してきりりと締めて竹刀を構える。顧問の気合い一閃、稽古が始まると床面を弾むように蹴り、前後に擦り、顔が紅潮してくる。打ち込みをする頃には寒さ、冷たさも忘れているようだ。剣道には「一眼 二足 三胆 四力」という言葉があるそうだ。遠い山を見据えるような眼、動じない胆力とともに強い足があってはじめて力が発揮できる。この言葉は、剣道ばかりではなく人の道の教えでもあろう。

第一体育館を主な練習の場としている部活動には、剣道のほか、バドミントン、バスケットボールがある。それぞれ寒稽古と呼びたいような寒さの中での練習だが、動じずに「文武両道」の道を今日も走っている。さすがに真女高の生徒はやわではない。

今の子にして風の子よ寒稽古 (稲畑汀子『ホトトギス』)

校内散歩32 「桜の更新」

女流作家の幸田文の『木』という著書の中に、「北海道の自然林では、エゾ松は倒木のうえに育つ」と始まる、倒木更新の話がある。厳しい大自然の中で育つエゾ松は、老いれば倒木となり、その樹幹の上に若い命を育むというのだ。命の輪廻を描く、非常に印象的な名文である。

女流作家の幸田文の『木』という著書の中に、「北海道の自然林では、エゾ松は倒木のうえに育つ」と始まる、倒木更新の話がある。厳しい大自然の中で育つエゾ松は、老いれば倒木となり、その樹幹の上に若い命を育むというのだ。命の輪廻を描く、非常に印象的な名文である。本校の桜は現在86本。実直に働き通してきた老人の節くれ立った手のような、こぶだらけの幹が目立つ桜も多い。教室棟の前の8本の桜も年老いて、さらに倒れる危険さえ出てきたので、同窓会の援助を得て更新することとなった。もちろん町中では倒木に芽吹くのを待つことはできないので、新しい木を植えるのではあるが。

工事をする朝には事務長さんがお酒をまいて、引退する桜たちにお礼の心を示してくださった。みんなに見送られて古い桜は若い桜に場所を譲る。若木もちゃんと同じく8本、植樹された。来春には、若い花をつけ始めるはずである。

学校とは、こうして更新を繰り返す場なのだな、と改めて思う。

校内散歩31 「第二体育館」

12月2日は期末考査の最終日だった。清掃の終了を待ちかねたように生徒達が部活動の場に飛び出していき、校庭、第一体育館、そして第二体育館からも元気な声が響く。

12月2日は期末考査の最終日だった。清掃の終了を待ちかねたように生徒達が部活動の場に飛び出していき、校庭、第一体育館、そして第二体育館からも元気な声が響く。その日、校庭の周囲を見回っている時に、近隣の方に声をかけられた。

「しばらく静かだったけど、今日は元気な声がしますね」

「テストが終わって部活ができるから、生徒達も嬉しくてしょうがないんでしょう。ちょっと元気すぎますか?」

「いやいや。あの声に、こっちがいつも勇気づけられてるんですよ。部活動をやって頑張っている声はいいですよ」

いつもながらありがたい言葉である。

本校の第二体育館では、主にバレーボール部、卓球部、ダンス部が活動している。それぞれ県内でも強豪なので、平日も遅くまでライトがついているし、練習試合に訪れる学校も多く、土日も賑やかなことが多い。懸命に活動している生徒達を見守り、そして声を聞いて応援してくださる地域の皆様に、深く感謝申し上げます。

☆写真は、インターハイの試合映像を見ながら反省をする卓球部員たち☆

校内散歩30 「秋の欅」

真女高の秋は金色である。

真女高の秋は金色である。校庭の三本の大欅が広げた?の天蓋が、端から少しずつ黄色みを帯び、ふと気づくと金色に輝いている。と思う間もなく、天蓋の金色の布は、風によってはらはらと少しずつほどけていく。あとはグランドに茶色がかった敷物として広がっていくばかりだ。

清掃の時間になると、敷き延べられた秋の贈り物を生徒たちが片付けていく。箒とちり取りと60リットル用の大きなゴミ袋を使って落ち葉を片付ける合間に、嘆声が上がる。「きれいだねー。」「すごいよねー。」と、大欅を見上げる、その生徒達の素直なまなざしが私は好きだ。落ち葉掃きを嬉々として楽しんでいる姿がいいなあと思う。

生徒達の欅を、未来を見上げる顔を見たくて、今日も「落ち葉掃き部隊、出動!」と、声をかける。箒を握る手の上にも、またはらはらと金色の光が降りかかる。

校内散歩29 「ランチボックス」

生徒のお弁当をさりげなく見ることがある。男子高校生の弁当箱は「ご飯とおかずの二段重ね、カロリー十分、おやつのおにぎり付き」という栄養満点愛情満点のものが多かったように思う。女子高校生の、つまり本校生のものは「可愛いランチボックス、彩り美しくカロリー抑えめ、果物付き」であろうか。変わらないのは愛情満点というところ。写真のランチボックスの持ち主は三年生だが、親御さんの心配りが十分に伝わってくる。風邪ひくな、今日も頑張れ、そんな願いをこめて作っておられるのだろうと想像する。「自分で作っています。」という生徒も結構いて、それにも感心させられる。

生徒のお弁当をさりげなく見ることがある。男子高校生の弁当箱は「ご飯とおかずの二段重ね、カロリー十分、おやつのおにぎり付き」という栄養満点愛情満点のものが多かったように思う。女子高校生の、つまり本校生のものは「可愛いランチボックス、彩り美しくカロリー抑えめ、果物付き」であろうか。変わらないのは愛情満点というところ。写真のランチボックスの持ち主は三年生だが、親御さんの心配りが十分に伝わってくる。風邪ひくな、今日も頑張れ、そんな願いをこめて作っておられるのだろうと想像する。「自分で作っています。」という生徒も結構いて、それにも感心させられる。三年生は受験までの日にちも迫ってきたところだが、しっかり栄養を摂って自分の精一杯の力を発揮せよ。そんなことをつぶやきつつ、機会があると生徒のお弁当をちょこっと見せてもらっている。

校内散歩28 「秋の日のヴィオロンの」

よく晴れた秋の日の、本校の中庭は本当に心地よい。異国の公園を彷徨っているような気分になることもある。白い校舎、樹木、青銅のベンチ、そして青空。そろそろ桂や桃などの木々は葉の色を変えようとしており、足下の枯れ葉が優しく夏の思い出をささやく。

よく晴れた秋の日の、本校の中庭は本当に心地よい。異国の公園を彷徨っているような気分になることもある。白い校舎、樹木、青銅のベンチ、そして青空。そろそろ桂や桃などの木々は葉の色を変えようとしており、足下の枯れ葉が優しく夏の思い出をささやく。オトナはどうしてもヴェルレーヌの有名な詩(Chanson d'automne)を思い出してしまう、そんな美しい光景だ。

秋の日の/ヰオロンの/ためいきの/身にしみて/ひたぶるに/うら悲し。

実際に耳に響くのは、吹奏楽部員達の練習している、トランペットなどの元気のよい音色ではあるが。曲目は「嵐メドレー」で、近々、真岡鐵道の秋の観光シーズンのイベントの一環として、真岡駅前で合同演奏をするということもあり、練習にますます熱が入っている。

ヰオロン(ヴァイオリン)であれ、トランペットであれ、音楽の似合う中庭である。

校内散歩27 「もこもこ」

真女高に赴任して楽しい驚きを感じたことはいろいろあるが、生徒達の「ひざかけ」もその一つだ。

真女高に赴任して楽しい驚きを感じたことはいろいろあるが、生徒達の「ひざかけ」もその一つだ。真女高は建て付けが悪く隙間風が吹く……、というわけでは決して、ない。耐震工事も済んでおり、しっかりした建物である。また、真岡市は栃木県の南東部に位置しており、県北地区と違って特に寒い地域というわけでもない。しかし、まだ秋というのに、女生徒達はひざかけを愛用している。

もこもこ。ふわふわ。カラフル。

授業中は、そんなひざかけの花が机の下に咲いている。

真女生達は運動部員も多く、全体にパワフルなのだが、寒さには弱いのだろうか? ちょっと不思議な光景である。

もしかしたら、寒さ対策というよりは、もこもこ、ふわふわの「ひざかけ」に癒されたいのだろうか…? と考えてもいる。

校内散歩26 「姿見」

各階の西トイレ前に、大きな姿見がある。縦1・2メートル、横1.5メートルほどのもので、かなり古いもののように思われる。体育の授業の後などに、しげしげとのぞき込みつつ髪を整えている生徒も多い。服装指導の折などにも使われるようである。

各階の西トイレ前に、大きな姿見がある。縦1・2メートル、横1.5メートルほどのもので、かなり古いもののように思われる。体育の授業の後などに、しげしげとのぞき込みつつ髪を整えている生徒も多い。服装指導の折などにも使われるようである。「よのつねの光ならねばます鏡 そこまですめるさとりをぞしる『千載和歌集』」

こんな風に「かがみ」は悟りとも結びつけられ、単にものを映すのみならず、「手本、模範」という意味で使うときは「鑑」の文字をあてることも多い。

なお、上記の和歌の「ます鏡」とは「ますみの鏡」のことで、曇りなき鏡の意味である。そうかと思えば、次のような優美な和歌もある。

「年を経て花の鏡となる水は ちりかかるをや曇るといふらん『古今和歌集』」

真女高の姿見は、たくさんの生徒達の姿を見てきた。これからも、きちんとしたセーラー服姿の生徒達をたくさん映して、ますます澄む鏡であってほしいと願う。

校内散歩25「相談室の衝立(ついたて)」

保健室の隣に相談室がある。テーブルと椅子、先生用のデスク、ソファセットがある結構広い部屋である。ここは担任と生徒の面談などにも用いられるが、主にスクールカウンセラーからカウンセリングを受ける時に使う。その時に活躍するのが、この衝立(ついたて)である。

保健室の隣に相談室がある。テーブルと椅子、先生用のデスク、ソファセットがある結構広い部屋である。ここは担任と生徒の面談などにも用いられるが、主にスクールカウンセラーからカウンセリングを受ける時に使う。その時に活躍するのが、この衝立(ついたて)である。真女高の教室の入り口扉には、縦に細長いガラス窓がついている。それとなく中の様子を知るのに便利なのだが、カウンセリングの時には人に見られたくない生徒もいるだろう。だから、この衝立を広げて、さりげなく視線を遮るのである。

そうすれば衝立のこちらで、安心して話を進められる。スクールカウンセラーや教育相談係の先生は、ゆっくり話を聞くことで、悩みのある生徒も心の中のもやもやをはき出して楽な気持ちで高校生活を過ごしていってほしいと願っている。カウンセリングの予約は、養護教諭の先生がいつでも受け付けてくれる。

☆なお、スクールカウンセラーは、保護者の方の相談も受け付けます。申し込みたい方は、養護教諭、または教育相談係まで電話をしてください。遠慮なくどうぞ。☆

校内散歩24「真女高の朝市」

「高校時代の一番の楽しみは、購買部のおばちゃんとのおしゃべりだった」と、ある男子校出身者が話していたが、女子校である本校でも、やはり購買部は生徒達の「楽しみ」の一つになっていたのではないかと思う。ただ、様々な事情により県内の多くの学校と同様に、数年前に購買部は廃止された。

「高校時代の一番の楽しみは、購買部のおばちゃんとのおしゃべりだった」と、ある男子校出身者が話していたが、女子校である本校でも、やはり購買部は生徒達の「楽しみ」の一つになっていたのではないかと思う。ただ、様々な事情により県内の多くの学校と同様に、数年前に購買部は廃止された。現在は飲み物が自動販売機で購入できるほか、昼休みに西昇降口で、パン、コロッケなどの総菜、弁当類の販売が行われている。この販売を担当して下さる方々は、皆さん陽気で元気がいい。長い方では30年も本校に通い続けているそうだ。

「生徒も変わったよ。今は先輩後輩の区別もあんまりないけど、昔は、3年生が買うまでは、2年生や1年生は買わずに待っていたもんだよ。」

「今の子はちいっとしか食べないねえ。昔は4時間目が終わるとダダダッと走って来たよ。」

部活動に備えてパンなどを購入しながらおしゃべりをするのどかな光景は、海辺の町で見かけた朝市のようである。だから、ここを「真女の朝市」と呼んでいるのだが、「朝市」の皆さんは、

「みんな、部活動や何かでよく頑張ってて、偉いよねえ。今日も頑張りな。」

と、生徒達のおなかと心の両方を応援してくださっている。

校内散歩22「一番暑い夏」

猛暑、いや酷暑であった。全国的にも「観測史上一番」の有り難くない記録が続出した夏だった。

猛暑、いや酷暑であった。全国的にも「観測史上一番」の有り難くない記録が続出した夏だった。真岡も暑かった。本校は教室棟が3階建て、管理棟は4階建ての構造だが、4階にある研究室では、「机の表面温度が35度以上あるんですよ。測ってみて、ぞっとしました。」などという日が続いた。

しかし、教室等の方は、平成20年度にPTAのご尽力でクーラーが入っているので、まずまず勉強に集中できる環境だったかと思う。3年生のある生徒などは「私達が入学した時にクーラーが入ったんですよ。本当にラッキーだった!」と述べていた。教室は28度に設定されており、大して低い温度にしているわけではないのだが、授業を終えて廊下に出ると、温泉に浸かったような感じがするほどで、その温度差に驚いたものだ。

ただし。この快適な環境のために、保護者の皆さんが少なくはない冷房費を払って下さっていることも忘れないようにしよう。時々、特別教室に移動して生徒は誰もいないのに、普通教室がひっそりと冷えていることがあるが、こんな無駄はしてはいけない。

ともかく、白いクーラーがやたらと頼もしく見えた過酷な夏だった。夏を乗り切った生徒諸君に、学力の実りの秋が来ることを期待する。

校内散歩23「ほほえみ」の桜

ちょっとロマンチックな話題を一つ。

ちょっとロマンチックな話題を一つ。本校の欅の大木も有名だが、真岡駅を隔てて建つ栃木県立真岡高校も欅で有名である。校内には古木が何本も聳え立っている。その東端の、つまり真女高に一番近い一本には「あこがれ」という銘がある(そうだ)。一体誰が名付けたのだろうか。

この芳賀地区は、全体に慎み深い気質で、真岡鐵道の電車でさえ、今なお「男子高校生用」「女子高校生用」と自然と車両が分かれてしまう土地柄である。まして、男女七歳ニシテ席ヲ同ジウセズの昔は、男女の仲もなかなか遠かったのではなかろうか。そんな時代に、女子校の空に一番近い欅に「あこがれ」と名付けた少年がいた、と想像すると何ともほほえましい。

本校の欅には、残念ながらそれに応える銘はないのだが、西門近くの、「あこがれ」に向かい合うように立つ桜に、密かに「ほほえみ」と名付けてみた。静かにほほえむような花を、この桜は百周年を迎える来春にも咲かせることだろう。

校内散歩21「丸椅子」

真女高に赴任して、職員室でまず目についたのが、10脚以上もある丸椅子であった。一体何に使うのだろうと思ったが、謎はすぐに解けた。質問や相談などのために来る生徒を、先生方の横に座らせるための椅子なのである。

真女高に赴任して、職員室でまず目についたのが、10脚以上もある丸椅子であった。一体何に使うのだろうと思ったが、謎はすぐに解けた。質問や相談などのために来る生徒を、先生方の横に座らせるための椅子なのである。「おう、質問か。まあ、座れや。」と言われて丸椅子に座れば、生徒と先生の目線の高さは同じになる。そして、机の上に広げた問題を共に覗きこみつつ、じっくり教えてもらう。疑問が解けたら、少し雑談もして、丸椅子から立ち上がる。先生が「また、おいで。」と言ってくれる。

これは、生徒に取っても先生に取っても、とても貴重な時間である。

また、年間行事に組み込まれている生徒個人面談は、ほかの人の耳に入らないよう別室で行うが、それ以外の、ちょっとした面談に、この丸椅子を使うこともある。あまり構えずに話をするのにちょうど良い。

この椅子が職員室にたくさんある限り、そして常に生徒が座っている限り、真女高は大丈夫だ。…そんな気がする。

校内散歩20 「芝生」

真岡女子高校の華、といえば集団演舞「『荒城の月』幻想」であろう。

真岡女子高校の華、といえば集団演舞「『荒城の月』幻想」であろう。このHPでもたびたび紹介しているが、生徒達は演舞の完成に向け半年以上も精進する。指導する先生方も汗だくで走り回り、声を枯らして指示される。本校を訪れるOBの皆さんは、よく「『荒城の月』を今も演じていますか? 私はまだ、演舞に使った舞扇を持っていますよ。」などとおっしゃる。それだけ、忘れがたい時間を過ごしたということなのだろう。

その晴れ舞台となるのは校庭の芝生である。今年、同窓会の皆様のご協力で新たに購入した芝刈り機を用いて、公仕さんが芝を刈ってくださった。演舞する生徒の足が引っかからないように、隊列がびしっと一線に並べるようにと心をこめて念入りに。

当日は天候にも恵まれ、例年通り見事な「『荒城の月』幻想」が上演できた。バスを仕立てて見に来て下さった同窓会東京支部の皆様にも、保護者や近隣の皆様にも喜んでいただけたことと思う。

見事舞い切った後で感動の涙を流した生徒諸姉よ、自己の精進を自負せよ。同時に、成功を支えてくれた人々のことも忘れないで欲しい。桜が丘祭は終わっても、猛暑の中で、公仕さんの芝刈りはまだまだ続いていることも。

校内散歩19 「図書室」

本校の図書室は管理棟2階、職員室の東側にある。広く明るく、且つ貸し出し冊数が多いことで有名な図書室である。例年、県下でも一、二を争うほど貸し出し冊数が多い理由は幾つか考えられるが、司書の先生の指導で図書委員会が活発に活動していることにもあるのだろう。職員室前と図書室前にブックレビュー(本の紹介)が掲示され、目を引く。また図書館入り口のテーブルなどは、季節に合わせて美しくディスプレイされる。だから、時間があると図書館に寄ってみようという気になる。

本校の図書室は管理棟2階、職員室の東側にある。広く明るく、且つ貸し出し冊数が多いことで有名な図書室である。例年、県下でも一、二を争うほど貸し出し冊数が多い理由は幾つか考えられるが、司書の先生の指導で図書委員会が活発に活動していることにもあるのだろう。職員室前と図書室前にブックレビュー(本の紹介)が掲示され、目を引く。また図書館入り口のテーブルなどは、季節に合わせて美しくディスプレイされる。だから、時間があると図書館に寄ってみようという気になる。読書はもう一つの人生体験だ。生徒達の若い心に豊かな栄養が注がれる。電子書籍の出現で読書スタイルも変わろうとしているが、図書室利用は減らしたくないものだ。

ところで、本校の図書室はまた「自学の場」の意味も持つ。早朝や放課後に図書室の広いテーブルに向かって、真剣に問題集に取り組む生徒の顔は凛々しくて素敵だ。この図書室が自学する生徒で「毎日」満席になる光景を見たい。…それが私の夢、いや課題である。

校内散歩18 「校庭のバスタブ」

校庭の部室棟の前にバスタブがある。水道の足洗い場にでん!と据えられ、生徒達が順番に膝まで浸かっているのだが、この写真を見た方は、生徒達が足湯に入っていると思われるのではないだろうか。彼女達は陸上部員で、真夏の太陽の下での厳しい練習の後、バスタブに水を張って、疲れた筋肉を冷やしているところなのである。

校庭の部室棟の前にバスタブがある。水道の足洗い場にでん!と据えられ、生徒達が順番に膝まで浸かっているのだが、この写真を見た方は、生徒達が足湯に入っていると思われるのではないだろうか。彼女達は陸上部員で、真夏の太陽の下での厳しい練習の後、バスタブに水を張って、疲れた筋肉を冷やしているところなのである。このバスタブは近所の方がくださったものだ。いつも地域の皆様方が本校を応援をしてくださることを有り難く思う。

ところで、陸上競技部は全体練習もあるが、多くはトラックとフィールドに分かれて練習をする。週末には中・長距離選手は別メニューで、真岡市内の井頭公園でクロスカントリーに励んだりもする。だから、練習後のクールダウンのひとときは、貴重なコミュニケーションタイムでもあるようだ。銭湯が人々の和を作る場であることをふと思い出させる光景でもある。しかも、炎天下の練習の後では、脚を冷やすだけでは足らず、水道で頭から豪快に水をかぶって水しぶきを飛び散らせている選手もいる。可愛いシャンプーのボトルを持参して、シャンプーをしている選手もいる。

女子校で良かったね!!

校内散歩17 「三本の大欅〜夏編」

今回は三枚の写真をお見せする。この「校内散歩」の頁の写真は、いつも情報部のH先生が撮ってくださっているのだが、今回は「組写真で」とお願いをした。一階、二階、三階の教室からの欅(けやき)の大木の眺めである。

今回は三枚の写真をお見せする。この「校内散歩」の頁の写真は、いつも情報部のH先生が撮ってくださっているのだが、今回は「組写真で」とお願いをした。一階、二階、三階の教室からの欅(けやき)の大木の眺めである。この欅は、大正天皇の即位を記念して大正三年に植樹されたことが記録に残っている。従って、樹齢百年になんなんとする堂々たる大樹である。清掃をしていた一年生に「何人がかりで囲めるか、幹の太さを測ってみてね。」と頼んだところ、手をつないで樹の周囲に並ぶのに、五人がかりであった。

この欅はどこから見ても素晴らしいが、真女生ならではのビューポイントは、教室からの眺めである。ながめていると、成長過程のそれぞれの段階に合わせて、欅が語りかけているように思われるのである。

一階の一年生の教室からは、しっかりと張った逞しい根と太い幹が見られる。(基礎力をつけよ!)

二階の二年生の教室の前に広がるのは、ふっさりと葉が茂る枝と、強く上に伸びる意志を示す樹幹である。(発展、応用の時期である! 自己の力を充実させよ!)

三階の三年生の教室からは、のびのびと枝を張り、茂った葉で心地よい木陰を作る樹冠も望める。(自己中心でなく、他人への思いやりを持って、ますます伸びよ!)

この素晴らしい大欅の、異なる季節の姿も、後でお見せしたいと思う。

この素晴らしい大欅の、異なる季節の姿も、後でお見せしたいと思う。

校内散歩16 「益子焼き」

真岡市を含む栃木県南東部は「真岡芳賀地区」と呼ばれる。豊かな自然とともに、様々な伝統工芸の息づく土地柄でもある。その中でも有名なのは「益子焼き」であろう。だから、この真岡芳賀地区の学校には、大抵、益子焼きが飾ってある。本校でも、生徒達の行き来する二階通路などに、益子焼きの大皿などを陳列するケースがある。それらは値の張るものではないが、しみじみ美しいな、と見惚れることがある。

真岡市を含む栃木県南東部は「真岡芳賀地区」と呼ばれる。豊かな自然とともに、様々な伝統工芸の息づく土地柄でもある。その中でも有名なのは「益子焼き」であろう。だから、この真岡芳賀地区の学校には、大抵、益子焼きが飾ってある。本校でも、生徒達の行き来する二階通路などに、益子焼きの大皿などを陳列するケースがある。それらは値の張るものではないが、しみじみ美しいな、と見惚れることがある。最近は益子焼きも作者の個性を発揮する焼き物となり、色も形も様々なものがあるが、伝統的な益子焼きの美しさは実用の美だと言われる。手にした時の、どっしりとした安定感。お茶の熱さを守りつつ手のひらには熱さを伝えない、優しく分厚い手触り。派手ではなく落ち着いた釉薬の発色。大胆で逞しい絵付け。日々の暮らしの中で使ってこそ、その美は実感される。

校訓の最初に「強く」を掲げる本校生の目指す姿に似通うものもある、のかも知れない。

校内散歩15 「雲海に続く階段」

真岡女子高校、略してモウジョは、しばしば「猛女」と掛詞で用いられる。「文武両道」で頑張る生徒達が「猛女」と賞されるのは、誇るべきことだと思う。

真岡女子高校、略してモウジョは、しばしば「猛女」と掛詞で用いられる。「文武両道」で頑張る生徒達が「猛女」と賞されるのは、誇るべきことだと思う。モウジョのイメージの一端を、ワンダーフォーゲル部も担っていることは間違いない。今夏のインターハイ栃木県予選会では、本校ワンゲル部は100点満点中98.8点をたたき出し、見事に優勝している。

彼女達が厳しい訓練に励んでいる場の一つは、本校の東側の切り立った崖地にかかる階段、そして本校の非常階段である。重い荷物を背負い、タオルを首にかけた山女達は、頑丈な登山靴で階段を踏みしめて、4階建て校舎の非常階段を20往復することを日課としている。きつい。つらい。しかし、汗でにじんだ視界の、この非常階段の向こうには、インターハイ会場となる鹿児島県霧島の山々や、夏合宿で訪れる北アルプスの雲海が広がっているのが見えるではないか!

ちなみに。「ワンターフォーゲル」とはドイツ語で、漂う鳥、つまり渡り鳥を指す言葉である。彼女達はどこまで羽ばたくことだろうか。

校内散歩14 「エジソンの箱」

真岡警察署生活安全課の方が講師を務めてくださった防犯教室の折に、南明奈の出演する防犯関係のDVDが上映された。あの時に、放送機器担当のN先生が、縦50センチ横30センチほどの木箱を持って来られたのを見ていた生徒もいると思う。先生は木箱からコードを伸ばしてプロジェクターにつないでおられた。

真岡警察署生活安全課の方が講師を務めてくださった防犯教室の折に、南明奈の出演する防犯関係のDVDが上映された。あの時に、放送機器担当のN先生が、縦50センチ横30センチほどの木箱を持って来られたのを見ていた生徒もいると思う。先生は木箱からコードを伸ばしてプロジェクターにつないでおられた。あの木箱の正体は?

実は手製のパソコンだそうである。新しいノートパソコンはDVD映写にうまく対応できなかったのに、先生お手製の、しかも木製の(?)パソコンは見事に役だってくれた。おかげで、南明奈がわかりやすく説明してくれる「携帯電話を介した犯罪」の恐ろしさは生徒達の印象に強く残ったことと思う。

この「木箱パソコン」のほかにも、理科準備室には手製の機器がいろいろとある。歴代の先生方が授業や校務の必要に応じて次々と発明をしてこられたもののようだ。

真女高のエジソンたちが次は何を発明されるのか、そしてそれが生徒達にどう受け継がれるのか、実に楽しみである。

校内散歩13 「栄光のプレート」

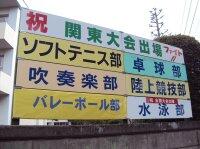

本校では、PTAの皆様方のご協力で、東側の正門に、関東・全国大会出場の部のプレートを掲げている。生徒や保護者の皆様とともに本校生の活躍を称えるとともに、地域の皆様方にも本校生の活躍を知って共に喜んでいただきたいからである。

本校では、PTAの皆様方のご協力で、東側の正門に、関東・全国大会出場の部のプレートを掲げている。生徒や保護者の皆様とともに本校生の活躍を称えるとともに、地域の皆様方にも本校生の活躍を知って共に喜んでいただきたいからである。今年も真女高の部活動での快進撃が続いており、このホームページでも既報の通り、関東大会に既にソフトテニス、バレー、陸上、卓球、吹奏楽の5部が出場し、水泳部も第4回ジュニア・パンパシフィック大会(於・ハワイ)の出場権を得ている。そのほかに、ワンダーフォーゲル部、卓球部、水泳部がインターハイなどの全国大会の出場権を得ており、まだまだこの数は増えそうである。

さて、六月の月初めに、「明日から関東大会に出かける部があるから、例年通り正門にプレートを掲げよう」ということになって、困ったのはバレーボール部である。八年ぶりに関東大会出場権を得たので、プレートがなく、業者の方に制作していただくには日数がかかるという。「それなら、僕らが作りますよ」と申し出てくれた先生方が二日がかりで制作してくれたのが、左下のバレーボール部のプレートである。あれこれ試しながら、部名を色模造紙に打ち出し、ボードに貼り付けて、丁寧にビニールの覆いをかけてくれた。文字が他の部よりやや小さいが、大きな誇りと愛情がこめられているプレートである。

校内散歩12 「音楽室」

6月15日(火)に真岡市民会館を会場として校内合唱コンークールが開催された。詳細は合唱コンクールのページを見ていただきたいが、各クラスとも、かなり前から練習に熱を入れ、なかなかの仕上がりとなった。

6月15日(火)に真岡市民会館を会場として校内合唱コンークールが開催された。詳細は合唱コンクールのページを見ていただきたいが、各クラスとも、かなり前から練習に熱を入れ、なかなかの仕上がりとなった。特徴の一つは、外国語の歌を歌うクラスが多かったことである。全部で18クラスのうち、日本語7、ラテン語1、英語3、ハンガリー語7である。たまたまかも知れないが、金賞を得た2クラスもハンガリー語の曲を選んだ。音楽科の先生によれば、ハンガリーはコダーイ・システムという音楽教育のシステムが整っており、平易にして音楽的によくできた作品が多く、またハンガリー語(マジャール語)は母音がラテン語に近く、美しい響きが作りやすい言語でもあるそうだ。

生徒達が合唱練習に交代で使った本校の音楽室には、グランドピアノが2台、アップライトピアノが1台、とピアノの台数が多いほかは、大きな特徴はない。しかし、「生徒達が心をひとつにしようという気持ちを感じた」と、宇都宮大学からお招きした審査員の先生も言ってくださったように、生徒の心を一つにまとめてくれる場であることが特徴と言えようか。

校内散歩11 生物室に潜むものたち

本校には生物室が二つあり、「東生物室」「西生物室」と呼ばれている。ここにいるのである…。

本校には生物室が二つあり、「東生物室」「西生物室」と呼ばれている。ここにいるのである…。東生物室には「剥製」がいる。愛嬌のある小熊、可愛らしい栗鼠などが多数展示されている。ここに掲載したイタチの剥製なども、なかなか可愛らしい。

そして西生物室には、「人体模型」や「標本」が多数。

本校は平成16年まで29年間にわたり、衛生看護科を設けていた。そのために看護学を学ぶのに用いた、非常にリアルな人体模型がある。全身像はもちろんのこと、目、耳、鼻などの各部位の模型がたくさん。衛生看護科が閉科となった現在でも、医療系を志望する本校生は多く、その生徒達の熱い視線を浴びているようだ。

さらにホルマリン漬けの「標本」の方は、ウーパルーパから蛇まで、これまたたくさんいる。だから、暗くなってから西生物室に鍵を締めに行くのは、ちょっと怖い。しかし、さすがに生物の先生は、ホルマリン漬けの「蛇」も、「栗鼠」と同様に「とても可愛い」とほほえむのである。…!

校内散歩10 ハートの桂

本校の公仕さんも忙しい。朝は6時ごろには出勤し、早朝から勉強をしに登校する生徒のために校舎を開ける。それから校舎や校庭の整備、文書の送達、ごみの分別指導に至るまで休む暇もなく真女高を整える。だから本校の施設を一番良く知っているのは公仕さんだと言えよう。

本校の公仕さんも忙しい。朝は6時ごろには出勤し、早朝から勉強をしに登校する生徒のために校舎を開ける。それから校舎や校庭の整備、文書の送達、ごみの分別指導に至るまで休む暇もなく真女高を整える。だから本校の施設を一番良く知っているのは公仕さんだと言えよう。 先日、公仕さんに本校で一番好きな樹木はどれですか、と尋ねてみた。答えは「中庭の桂」であった。「立派な木ですからねえ」と。

中庭には桂が5本あるが、いずれも本当に立派な木で、真岡市の名木指定を受けている。樹形がいかめしいわりに、一枚一枚の葉っぱはハート型で可愛いところが面白い。力強く仕事をこなし、頼もしさを発揮しつつ、呼びかける生徒に可愛く手を振って応えたりする公仕さんに、ちょっと似ているかも知れない。

ところで、王朝時代には、桂は月に生える樹木とされ、『土佐日記』の帰京の場面では「久方の月に生ひたる桂川底なる影も変はらざりけり」と詠まれている。この辺は、授業でしっかり学ぶことにしよう。

ところで、王朝時代には、桂は月に生える樹木とされ、『土佐日記』の帰京の場面では「久方の月に生ひたる桂川底なる影も変はらざりけり」と詠まれている。この辺は、授業でしっかり学ぶことにしよう。

校内散歩9校長室のくまちゃん

校長室の執務机の上に、黄色い「くまちゃん」がいる。

校長室の執務机の上に、黄色い「くまちゃん」がいる。首にリボンを結んだ、小さな可愛らしいぬいぐるみの熊である。時々、熊に目をとめた来客が、校長先生に「ぬいぐるみがお好きなんですか?」と、意外そうに質問なさるそうだ。さて、どうなのだろう?

実は、「くまちゃん」は校長室清掃担当だった生徒たちからの贈り物なのである。

「校長先生はいつも一人で仕事をしているから、さびしくないようにプレゼントします。」と、卒業間際の生徒達が贈ってくれたそうだ。

でも、生徒の皆さん、心配しないで欲しい。校長室には来客も、話をしにくる先生方も大勢いらして、校長先生が一人でおいでになる時間は、むしろ少ないぐらいであるから。

それはともかく、黄色い「くまちゃん」は、今日も校長先生のボディガードとして、執務机の上に、あどけない顔をして座っている。

校内散歩8『今年一番遅い桜』

今春の桜の開花期は、まことに長かった。4月17日まで雪が降ったほど寒い春だったせいで、桜も散るに散れないような風情であった。しかし、それとは別に5月も半ばになって「桜が咲いた」。

今春の桜の開花期は、まことに長かった。4月17日まで雪が降ったほど寒い春だったせいで、桜も散るに散れないような風情であった。しかし、それとは別に5月も半ばになって「桜が咲いた」。地元にお住まいのAさんが本校を訪れたのは、4月初めの雨上がりの夕方だった。写真を趣味としておられる方で、

「真女高の桜がきれいだから、撮影させてほしいんだけど」

ということだった。どうぞ、どうぞと撮影していただいたが、その時の桜の写真を、このほど届けてくださったのである。

今年一番遅い桜は、今、事務室のロッカーの扉に美しく咲いている。

校内散歩7『バスをめぐる嬉しい「事件」』

5月14日(金)の朝のこと、事務室の電話が鳴り出した。

真女高の生徒がバスの中に弁当を忘れたという連絡だった。

「それで、これから真女高の校門前を通るバスの運転手が届けるから、校門前で誰か待っててもらえますか?」

「わかりました。ありがとうございます。」

電話を受けた公仕さんが校門前で待っていて、校門前を通過するバスの運転手さんから弁当を受け取り、無事、弁当は生徒の手に渡ったのだった。

なんとありがたい「事件」であろうか。

連絡を取り合ってくれた運転手さん方や、バスの事業所の関係の皆様方の温かな気持ちに感謝申し上げる。そして、地域の皆様方が常に本校生を見守ってくださっていることに感動せずにはいられなかった。

真女高の生徒がバスの中に弁当を忘れたという連絡だった。

「それで、これから真女高の校門前を通るバスの運転手が届けるから、校門前で誰か待っててもらえますか?」

「わかりました。ありがとうございます。」

電話を受けた公仕さんが校門前で待っていて、校門前を通過するバスの運転手さんから弁当を受け取り、無事、弁当は生徒の手に渡ったのだった。

なんとありがたい「事件」であろうか。

連絡を取り合ってくれた運転手さん方や、バスの事業所の関係の皆様方の温かな気持ちに感謝申し上げる。そして、地域の皆様方が常に本校生を見守ってくださっていることに感動せずにはいられなかった。

校内散歩6『トイレ』

真女高の生徒達に取っては当たり前の光景になっているのだろうが、本校のトイレはとても綺麗である。教室棟の方も綺麗だが、前年度に耐震工事を行った際に改装した管理棟のトイレも綺麗だ。男女別にベビーブルーとピンクに色分けされており、省エネルギーのためではあるが、自動点灯、蛇口のオートストップ機能、便座の暖房の自動切り替え機能なども装備されている。また、広い、障害者用トイレも設置されている。初めて使った時は、あまりに綺麗なのでびっくりした。

真女高の生徒達に取っては当たり前の光景になっているのだろうが、本校のトイレはとても綺麗である。教室棟の方も綺麗だが、前年度に耐震工事を行った際に改装した管理棟のトイレも綺麗だ。男女別にベビーブルーとピンクに色分けされており、省エネルギーのためではあるが、自動点灯、蛇口のオートストップ機能、便座の暖房の自動切り替え機能なども装備されている。また、広い、障害者用トイレも設置されている。初めて使った時は、あまりに綺麗なのでびっくりした。トイレが常に、いつまでも綺麗であるように、校訓の「美しく(うるわしく)」に則って、清掃にも力を入れよう。

校内散歩5『昭和38年』

職員玄関から職員室に上がる階段の下に、「昭和38年」が、ひっそりとうずくまっている。それは、昭和38年受け入れの栃木県物品の清掃用具入れである。製造されて約半世紀になるが、立派に現役として役に立っている。

職員玄関から職員室に上がる階段の下に、「昭和38年」が、ひっそりとうずくまっている。それは、昭和38年受け入れの栃木県物品の清掃用具入れである。製造されて約半世紀になるが、立派に現役として役に立っている。「真女生は物の使い方が丁寧なので、学校の備品などが壊れないんですよねえ」

と聞いたことがあるが、この古い清掃用具入れは、生徒達の物を大切にする精神、今の言葉で言えば「もったいない精神」の具現であるとも言えようか。

多分、校内にはもっと古い「現役」がうずくまってるのではないだろうか。そんな物達を発見したら、「頑張ってますね、まだまだよろしくね。」と挨拶したいと思う。

校内散歩4『東望』

本校は、「桜が丘」の名の通り小高い丘の上にある。東側の道路の向こうは、「崖」というのは大げさだが、数メートル切り立った状態になっているので、特に東側の眺望がすばらしい。八溝の山々から筑波山の方までパノラマが広がり、晴れた日などは胸のすくような光景が広がる。

本校は、「桜が丘」の名の通り小高い丘の上にある。東側の道路の向こうは、「崖」というのは大げさだが、数メートル切り立った状態になっているので、特に東側の眺望がすばらしい。八溝の山々から筑波山の方までパノラマが広がり、晴れた日などは胸のすくような光景が広がる。時々、こんな光景を眺めて勉強に疲れた目を休め、気宇壮大な夢を描こうではないか。「東望」は「はるヲのぞム」とも訓読できる。足下を見ることも大切だが、目を上げることも大事だ。真女生達が目を上げて、大きな大きな夢を描き、その実現の「はる」に向けて真剣に努力していくことを、山々も応援しているに違いない。

『ロールケーキ』

少し前からスイーツの中でもロールケーキが人気らしい。 本校からもロールケーキが「見える」。そのビューポイントは、管理棟三階の西端の北窓である。

本校からもロールケーキが「見える」。そのビューポイントは、管理棟三階の西端の北窓である。

本校から見えるそれは、真岡駅の駅舎である。SLをかたどっているのだが、くるんと丸く茶色いので、チョコレートロールケーキそっくりだ。

明治45年に営業を開始した、下館と茂木を結ぶ全長41.9キロの真岡線は、旧国鉄の廃止対象路線とされかかったこともあるが、地元の熱意で第三セクターの「真岡鐵道」として存続され、沿線の観光地やSL運行で観光客を集め、また本校生たちの大切な通学の足となっている。

本校から見えるそれは、真岡駅の駅舎である。SLをかたどっているのだが、くるんと丸く茶色いので、チョコレートロールケーキそっくりだ。

明治45年に営業を開始した、下館と茂木を結ぶ全長41.9キロの真岡線は、旧国鉄の廃止対象路線とされかかったこともあるが、地元の熱意で第三セクターの「真岡鐵道」として存続され、沿線の観光地やSL運行で観光客を集め、また本校生たちの大切な通学の足となっている。

『陸上競技トラック』

真女高に赴任したら是非してみたいことがあった。…グランドを走ることである。

本校のグランドは、野球練習場やサッカーコートのある共学校・男子校などと比べると、やや狭く感じられる。その中央の陸上競技トラックは、少々珍しい300メートルトラックである。ここは、本校陸上部OBで、北京オリンピックの5000メートルと10000メートルの2種目で日本代表となった、赤羽有紀子選手(ホクレン)の錬成の場でもあった。ひと気のない日曜日に走ってみたが、赤羽選手を育てたコースだと思うと、何だか嬉しかった。

赤羽選手に続けと励ましつつ、陸上トラックは今日も生徒達の足音を聞いているようだ。

本校のグランドは、野球練習場やサッカーコートのある共学校・男子校などと比べると、やや狭く感じられる。その中央の陸上競技トラックは、少々珍しい300メートルトラックである。ここは、本校陸上部OBで、北京オリンピックの5000メートルと10000メートルの2種目で日本代表となった、赤羽有紀子選手(ホクレン)の錬成の場でもあった。ひと気のない日曜日に走ってみたが、赤羽選手を育てたコースだと思うと、何だか嬉しかった。

赤羽選手に続けと励ましつつ、陸上トラックは今日も生徒達の足音を聞いているようだ。

『落ち椿(おちつばき)』

春の桜ヶ丘は、やはり桜が目立つが、ほかにも色とりどりの花が咲く。

春の桜ヶ丘は、やはり桜が目立つが、ほかにも色とりどりの花が咲く。一年生の教室のすぐ外には、真っ赤な花を咲かせるかなり大きな椿の木がある。

寒さに耐えて花を咲かせる冬の椿も美しいが、ほたりほたりと散る花と樹上に残る花とが呼応している春の椿も美しい。

「落椿(おちつばき)」は春の季語である。

〜ころころと笑う少女ら落椿〜高橋瑛子「河鹿」

お知らせ

<学校との連絡について>

①緊急連絡

現在、お知らせはありません。

②学校への電話連絡について、下記の通りお願いします。

◇平日及び土曜課外の欠席・遅刻等連絡(災害時を除く)原則web上の欠席等連絡フォームによる連絡とします。前日17:00~当日8:15 に入力してください。

◇部活動の連絡・・・顧問と確認をお願いします。

◇勤務時間内(平日8:20~16:50)の連絡・・・学校代表番号へおかけください。

お知らせ

新型コロナ・インフルエンザに対する諸注意

<感染防止対策を心がけましょう>

①マスクの着用。

・人込みや会話の際は、場面に応じマスクを着用しましょう。

①こまめな手洗い。

・手の甲、指の間、爪の間、手首など、念入りに洗いましょう。

②換気の徹底。

・対角に天窓2か所を開けるなど、空気の流れを作る工夫をしましょう。

③自身の体調管理。

・食事や睡眠を十分にとり、体の抵抗力を高めましょう。

◇充実した学校生活が送れるよう、感染防止対策を徹底していきましょう。

6

0

6

9

8

8

7

リンクリスト