~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

文字

背景

行間

~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

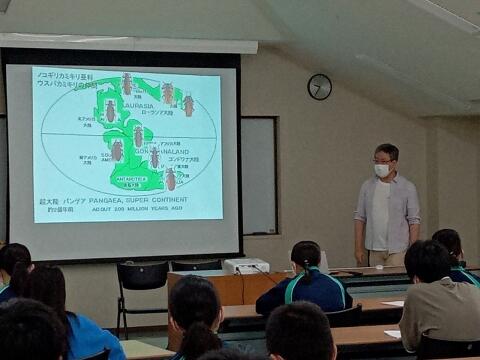

12月21日(水)の5~7限に、数理科学科1年生による、日光自然探究学習発表会が行われました。

今日は数理科の2年生、保護者の方、教育委員会の指導主事の先生や現地でのフィールドワークでお世話になった外部講師の先生方にもお越しいただき、新たな視点等をご指摘いただき、大変充実した時間になりました。

最初はかなり緊張気味だったと思いますが、発表の中盤ではほどよい緊張感で質疑応答も行われていました。

班ごとのテーマはこちらです。

奥日光の鹿の骨格と食物について

奥日光で観察したヘビとカエルの生態について

日光戦場ヶ原の湿地帯で変化していく植物について

奥日光の昆虫の生態について

奥日光の鳥の生態について

奥日光のキノコの生態について

奥日光湯滝の水質検査

奥日光の水生昆虫による水質調査

奥日光の滝に関わる地形の調査

ご来場いただいた先生方からは、自分たちだけでは気づかなかった点についてご指摘いただいたり、

別の調査方法など、専門的見地からのご意見をいただき、大変刺激になったと思います。

今日は複数の先生方から、目的・調査・報告の流れがあり、探究活動に向かう態度がきちんとしている、と高く評価していただきました。

また、今取り組んでいる探究活動が、これからの社会を生きる自分たちにとって必要な力を養成できるプログラムであることもお話しいただきました。

この日のために、毎晩遅くまでまとめを行ってきた1年生、お疲れさまでした。

ご指導いただいた外部講師の先生方、またあたたかく見守ってくださる保護者の方へ、感謝申し上げます。

調査研究という「学びの場」を提供してくれた、日光の自然にも感謝したいですね!

ここから、探究活動記録集の作成に向かって、もうひと頑張りです!もう一度内容をきちんと精査し、振り返り、研究としてのまとめをしっかりしましょう。発表して終わりでなく、ここからが大切な学びの時間です。皆さんの今年の集大成となるので、今日新たに気づいた点・深められる点を記録集に掲載する論文に反映できるよう、よりよい探究の時間にしていきましょう

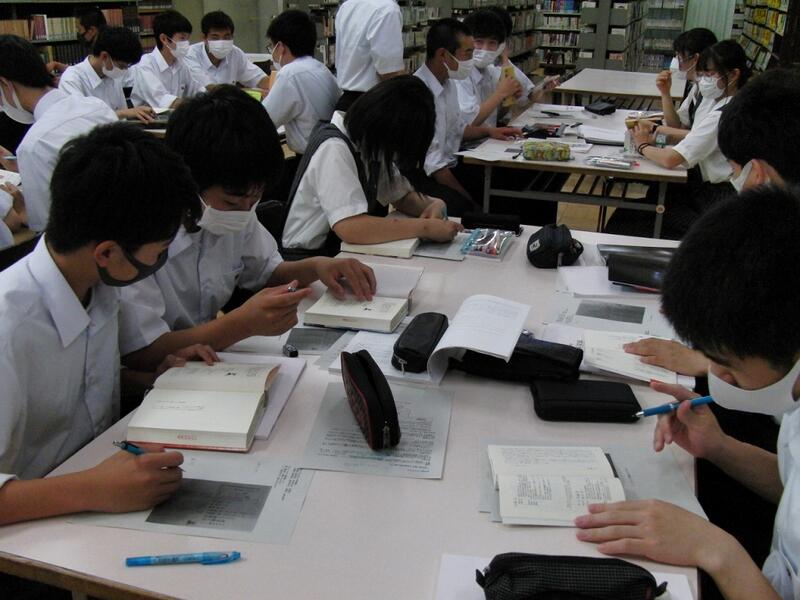

12月22日(火)6,7時限目に、数理科学科1年生の日光探究学習報告会が行われました。同科の2年生も発表を見学し、質問もさせてもらいました。

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、日光自然探究学習は半日の日程に縮小され、調査時間が短いという制限がある中ではありましたが、「できること」に精一杯取り組んできました。

本日の報告会には、保護者の方々も見に来てくださり、とても緊張感のある中で発表することができました。数理科学科の1年生として始めての発表でしたが、堂々と発表できており、2年生の課題研究にもつながる良い発表でした。学年の垣根なく積極的に質問が飛び交い、数理科学科1、2年生全員の熱意と科学に対する高い興味関心がうかがえました。質疑応答の中からさらなる課題が発見でき、次のプロセスが見いだせた人もいるのではないでしょうか。

<参加した先生方の感想・コメント>

・探究活動は「仮説→検証→考察→表現→次の課題・・」といった探究のプロセスが大切です。さらに意識して、2年生の課題研究につなげていってほしい。

・探究は、人と話すことも大切です。そこから新たな気づきが生まれます。

・探究をしながら見通しを持ち、常に振り返ることが大切です。その繰り返しが探究を深めることにつながります。

・考察をもっと深めると良いでしょう。そのためにもグループでもっと話し合い、考える時間をとってほしいと思います。

・もっと資料にあたり、図鑑や本で調べる努力をしてほしいと思います。インターネットの情報は二次資料の可能性があるので、注意してほしい。

今回の発表で学んだことを、来年の課題研究に是非活かしてほしいと思います。

1年生の皆さんは、発表内容も含め、冊子にまとめる作業が残っています。仕上げは丁寧に、念入りに頑張りましょう。ひとまず、お疲れ様でした。

2年生の皆さんは、課題研究発表会が来月に迫っています。後輩たちに模範を示せるよう頑張って下さい。「見通し」を持って常に「振り返り」ながら、ちょっとずつ前進していきましょう! (*^_^*)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

小山高校・若木小学校東側の道路はスクールゾーンのため、朝7:00~8:30まで車両進入禁止です。