文字

背景

行間

高大連携

≪フードデザイン≫高大連携授業

2年生「フードデザイン」の授業の一環で、佐野日本大学短期大学に伺いました。

午前中は調理実習、午後は食品衛生の講義を受けました。

調理実習では韓国の海苔巻き「キンパ」やサラダ、スープ、デザートを作り、美味しくいただきました。食品衛生の講義では、手洗い後の洗い残しをチェックし、手洗いの大切さを実感しました。

立派な施設をお借りして貴重な体験をさせていただき、心より感謝申し上げます。

《保育実践》高大連携

7月4日(金)3年生が履修している保育実践にて、高大連携を行いました。

佐野日本大学短期大学 准教授 田村 田 先生をお招きして、製作活動と絵本ノートの作りかたについて

授業をしていただきました。

製作は画用紙を用いて装飾を作りました。生徒は一生懸命製作に取り組み、各々鮮やかな作品ができました。

絵本ノートでは今後に活かせる絵本のまとめ方を教えていただきました。

授業内では今後の現場でどのように活かすか・指導していくとよいかなどのお話もしていただき、生徒の貴重な経験となりました。

本日はお忙しい中来ていただき、ありがとうございました。

2年生 フードデザイン 高大連携授業

9月18日(水)にフードデザイン履修生徒14名が佐野日本大学短期大学へ高大連携授業を受けに行ってまいりました。

調理実習では韓国料理として「プルコギ・3種のナムル・もち麦入りチヂミ・えのきとわかめのスープ」を、講義では「味覚をためそう!」ということで出汁について学びました。

普段は入ることのできない短期大学という施設で学ぶことができ、生徒たちもとても良い経験ができたと思います。

この経験を活かし、自分の進路選択へ活かしてほしいです。

佐野日本大学短期大学 栄養士フィールドの先生方、教務課の先生方、大変お世話になりました。

ありがとうございました。

佐野日本大学短期大学との連携(保育実践)

7月12日(金)3年選択科目の「保育実践」において、佐野日本大学短期大学 准教授 田村 田 先生をお招きしての授業を行いました。

3時間目は田村先生の御専門である造形表現について、画用紙を使った造形活動を行いました。園児がいたらどんな工夫が必要になるのか、どんな製作活動があるのかなどの講話・演習をしていただきました。

4時間目は「絵本ノート」の有効性を教えていただき、実際に絵本ノートの作成を行いました。今からできる将来への準備を生徒は知ることができて、モチベーションを高めることができた時間になりました。

2学年高大地域連携講話(総合的な探究の時間)

11月20日(月)2年生が6・7限の総合的な探究の時間に高大・地域連携による探究講話を受けました。

國學院短期大学、佐野日本短期大学、日本工業大学、栃木県庁、小山市役所の方々に各分野における地域の課題解決に向けての取り組みについて講話をいただきました。

3年生では総合的な探究の時間で各自テーマを設定して1年かけて探究活動に取り組みます。今回の講話を受けて、答えのないことを自分で考えていくことの大切さを知り、次年度に向けて探究への意欲を高めました。

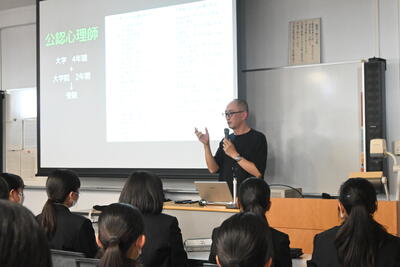

第1学年 白鴎大学教授による講話(高大連携)

10月26日木曜日「産業社会と人間」の授業の一環として、白鴎大学教育学部教授 湯川進太郎先生から「心と何か 心理学とは何か」という演題で講話をいただきました。

映画の話から始まり、「心」とは何かについて高校生にも分かるように話してくださいました。大学の心理学科のカリキュラム内容や公認心理師についてまで話していただきました。

生徒は関心をもって聞き入ってました。

佐野日本大学短期大学との連携(子ども文化)

7月15日(金) 3年選択科目の「子ども文化」において、佐野日本大学短期大学 准教授 田村 田 先生をお招きしての授業を行いました。

田村先生の御専門である造形表現について、絵本を通して表情を学ぶ「いろんなカオをつくろう~喜怒哀楽~」というテーマでの講話・演習でした。

「絵本ノート」や「手遊びノート」の有効性など、専門的な内容の中に将来を見据えた示唆に富んだ内容が散りばめられており、一人ひとりがこれから取り組んでみようというモチベーションを高めることのできた時間となりました。

第3学年高大・地域連携による探究講話

5月17日(火)3年生が5・6限の総合的な探究の時間に高大・地域連携による探究講話を受けました。

5限の時間には小山市商工会議所青年部からi-SHAPE代表取締役國分様より、「結果としてのSDGs~新事業立ち上げ工程を添えて~」という題で講話をいただき、事業の立ち上げについてや会社経営についてのお話を聞き、地元の魅力ある町づくりやSDGsの取り組みについて考えました。

6限の時間には白鴎大学経営学部の小笠原教授から「あなたはこのまちでどう生きていく?~都市の未来デザインと地域経営~」という題で講話をいただき、地域経営についてや、地方創生の極意を教えていただきました。地域や社会の問題を自分のことに引きつけて考えることが大事であると学びました。

3年生は総合的な探究の時間で各自テーマを設定して1年かけて探究活動に取り組みます。個人テーマも先日決定し、今回の講話を受けてさらに広い視点を持ち、答えのないことを自分で考えていくことの大切さを知り、探究への意欲を高めました。

【5限講話の様子】

【6限講話の様子】

【6限講話終了あいさつの様子】

桜美林大学高大連携プロジェクト(第2回)

桜美林大学高大連携プロジェクト

4月19日5・6限の総合的な探究の時間に、3年生が桜美林大学主催高大連携プロジェクト「ディスカバ!」のプログラムにZoomで参加しました。

探究学習の意義、自分の興味関心と地域社会の課題をつなげるテーマ設定、実際の探究方法等を学びました。

自分の好きなものを自由に書く「偏愛マップ」を作成して見せ合ったり、地元の課題を見つけ、さらに自分の興味と掛け合わせて探究のテーマを実際に考えてみるなど、生徒たちはどれも興味を持って取り組んでいました。

3年生は、このあと総合的な探究の時間で自分の決めたテーマについて1年間学習していきます。今回の講話を生かして探究を深めていってほしいです。

【感染症対策のためZOOMで受講しました。】

【好きなものをたくさん上げた「偏愛マップ」を作成し、共有しました。】

【最後には地元の課題×自分の興味で探究のテーマを実際に考えました。】

高大連携授業【佐野日本大学短期大学】

3時間目は、「子どもにとっての遊び」をテーマに、久保田先生と生徒たちで意見交換を随所に取り入れながらの講話となり、4時間目は、武道場を利用して「体を積極的に動かす遊び」の演習となりました。

2時間が大変短く感じられ、多くの気付きと学びを得ることのできた貴重な時間となりました。

コロナ禍における高大連携について

実施報告をお待ちください。

ピアサポート実施

ピアサポートの「ピア」とは「仲間」のことで、同年代のごく近しい距離の相談員に、悩みや、困難を話すことで、解決の糸口を探ろうとする試みでした。各自の話の聴き方によって、話す相手の心の持ちようが変わっていくことや、打ち解けた雰囲気を作ることでコミュニケーションが円滑にいくことを体感することができました。

楽しい雰囲気の中で、あっという間の時間が過ぎました。学んだことを今後の生活に活かしていきたいと思います。ありがとうございました。

「子ども文化」に小竹利夫先生がお見えになりました

「子ども文化」に小竹利夫先生がお見えになりました

先生は幼児教育の中でも障碍児教育の専門家であり、福祉の視点を持って講義をして下さいました。「障碍」の意味や、手話など子ども文化の授業ではあまり触れることのない内容もあり、たいへん興味深いものでした。

また、後半は子どもの笑顔を想像しながら児童文化財を制作しました。

将来、幼稚園教諭、保育士へのあこがれが高まり、希望が膨らむ時間となりました。ありがとうございました。

高大連携授業

高大連携授業

9月11日(月)3年生選択授業「子ども文化」で、佐野日本大学短期大学の久保田隆範先生による「子どものあそび」というテーマで授業が行われました。グループワークや身体を使ったあそび、パラバルーンなどを体験しました。あそびの重要性について理解が深まるだけでなく、身体を動かしながら、あそびの楽しさを実感することができました。

9月13日(水)佐野日本大学短期大学のキャンパスで、2年生の「フードデザイン」選択者を対象に、栄養士フィールドの藤田睦先生による高大連携授業が行われました。

調理実習では、イタリア料理のパエリア、シーザーサラダ、ティラミスを作りました。本格的な施設や道具を使用した実習は、食物分野を学習する生徒たちにとって、大変刺激となる貴重な体験となりました。

高大連携授業

高大連携授業

書道部・ダンス部 校外発表

日頃の練習の成果を多くの方々に見ていただくことができました。発表の場を設けていただきありがとうございました。

白鷗大学生 観察実習(高大連携)

6月14日(火)、白鴎大学の3年生8名が本校の授業の観察実習に参加しました。教育実習の前段階として、地歴・公民と保健体育の授業を中心に熱心に観察し、研究協議で授業の内容を深めていました。HR活動や部活動にも参加し、本校生徒にとっても、大学生と交流するよい機会になりました。