文字

背景

行間

H29 活動の記録

附属中 朝日アマ将棋県大会 本校生優勝

1学年・領域別中間発表会@宇都宮大学

11月3日(金)、宇都宮大学にてオープンキャンパス参加を兼ねて「1学年の領域別中間発表会」を行いました。佐野高校のSGH構想図にある以下に示す6つの領域に分かれて、大学の先生や大学生のご協力をいただき、本校の1年生が発表を行いました。

《領域1:災害・公害からの復興》《領域2:自然・生命(医療)》

《領域3:持続可能な食糧・エネルギー・水》《領域4:まちづくり・コミュニティ》

《領域5 環境と経済・法律》《領域6 教育・人権・文化》

班によっては、昨日遅くまで残って準備を行い、今日の本番に臨みました。一つの班ごとに活発な質疑応答がなされ、さらにご協力いただいた大学の先生と大学生からも、今後の研究のアドバイスや発表の仕方など、貴重なご意見をいただくことができました。今回の大学での発表は、生徒にとって貴重な経験となったに違いありません。

ご協力いただいた宇都宮大学の先生方、まだ学生の皆さま、大変ありがとうございました。

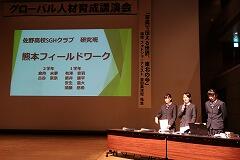

「とちぎの高校生課題研究発表会」参加

11月2日(木)に、栃木県総合文化センターに於いて「とちぎの高校生課題研究発表会」&「グローバル人材育成講演会」が開催され、SGHクラブの水俣班が発表を行いました。

水俣班の研究員は、今年の8月に行った熊本県水俣市でのフィールドワークについての概要と、フィールドワークで体験したことやそれによって得た正確な知識を元に、自分たちが広く伝えたいことをまとめ上げ、立派に発表を行いました。

※水俣フィールドワークについての詳細は、以下のリンクを参照してください。

午後は栃木の各高校のポスター発表が行われました。

その後、「グローバル人材育成講演会」が行われました。演題は「写真で伝える世界、東北の今」というもので、フォトジャーナリストの安田菜津紀氏による自分の体験談を中心とした貴重な話を伺うことができました。

最後に留学経験のある栃木の高校生3名とのパネルディスカッションが行われました。自分の留学経験を元に、貴重な話を聞くことができました。

研究員は今回の発表会でかなり刺激を受けたようでした。以下、発表生徒の感想です。

〈2学年 倉持 未夢〉

今回の発表会では、 全国で活躍する高校生の発表を生でみることができました。 どの高校の発表も素晴らしく、 自分達の発表をさらに良くできるようにいかしていきたいと思います。

〈2学年 古谷 菜奈〉

学校の行事等と今回の発表までの間が短く、準備が完璧にはできなかったのですが、当日の移動中、また会場入りしてからも改善できる点を見つけ訂正することができたので、自分達なりの良い発表ができました。他校生の発表は動画の利用や実物を用いて行なっており、とてもレベルが高く刺激になりました。

また、フォトジャーナリストの安田 菜津紀さんの講演では、東日本大震災後話題となった岩手県陸前高田市の奇跡の一本松についてのお話が一番印象に残りました。本来の様子を知っている人と知らない人では、この一本松の写真の捉え方が変わってくるということ。これは、私たちが熊本で学んだ様々な立場から考えることの大切を改めて強く感じました。

〈1学年 有澤 音羽〉

私は今日の発表で、誤情報が行き交う中フィールドワークで得た事実を伝えられ、多くの人に知ってもらえて嬉しかったです。また、他の学校の発表を聞いて、発表方法や内容などたくさんの事が参考になりました。より改善して多くの方に水俣病について知るきっかけを作っていきたいと思いました。

《発表の様子》

《ポスター発表・発表を終えた研究員》

中2 数理探究

身のまわりの不思議な現象を、具体的に「音の振動」「弾性ゴムと非弾性ゴム」「光の波動性」「発光ダイオードが光電池に変身」など、生徒の関心が高まる内容で教えてくださいました。また、隠された回路のつくりを調べる活動をとおして、仮説や考察の大切さを学びました。

本校はこれからも、「科学の芽(不思議だなと思う心)」を育てるとともに、「科学の種(日常生活に潜む不思議なこと)」を見つける感性を育てる取組を進めてまいります。

人見先生、お忙しいところ大変お世話になり、ありがとうございました。

出発式

来週11月7日(火)~10日(金)の予定で始まる修学旅行、充実したものにしてきてほしいものです。

附属中1年 総合的な学習の時間

授業力向上支援事業公開授業

10月26日(木)、本校を会場として「中高教育課程連携推進事業公開授業(授業力向上支援事業公開授業)」が行われました。今年度、本校は県から同事業に指定されており、宇都宮大学教育学部教授の松本敏先生のご指導をいただきながら、普段の授業改善に取り組むとともに、公開授業に向けて準備を重ねてきました。

本校の研究テーマは、「生徒一人一人の学習意欲の向上と思考力・判断力・表現力の育成~中高間・教科間の連携を重視して~」であり、中高の同じ教科の教員が協力して指導案を作成してきました。

当日は、県内各地から30名を超える中高の先生方が参加され、全体会の後、2限から4限までに19名の教員による研究授業を行いました。すべての授業は、その授業で検討してほしい観点が示され、午後に行われた教科別分科会では、参加された先生方による活発な授業研究が行われました。最後に、松本先生による講評と講話がありました。

本校は、文科省からSGHに指定されており、様々な課題研究やフィールドワーク等を行っていますが、その基盤となるのは授業改善であると考えています。今後も高校教育改革のフロントランナーとして、中高の授業改善に努めてまいります。

中2-3:理科 高2-1:英語コミュニケーションⅡ

高1-1:数学A 中3-1:国語

中1-1:技術家庭(技術分野) 中2-2:社会

高1-2:国語総合 高1-1:現代社会

中2-1:英語 高2-3:生物

中1-3:体育 高1-3:音楽

高1-4:CTP 高1-3:CTP

高1-2:CTP 高1-1:CTP

中3-2:数学(基礎) 同(発展)

教科別分科会(理科) 同(数学)

教科別分科会(国語) 同(社会)

教科別分科会(英語) 同(体育)

教科別分科会(技術家庭) 松本先生による指導助言

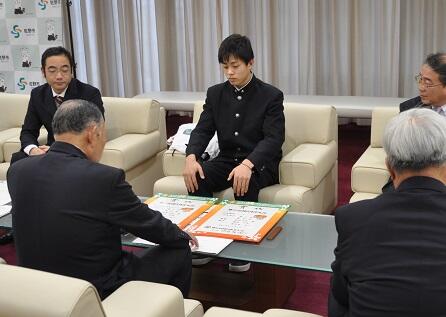

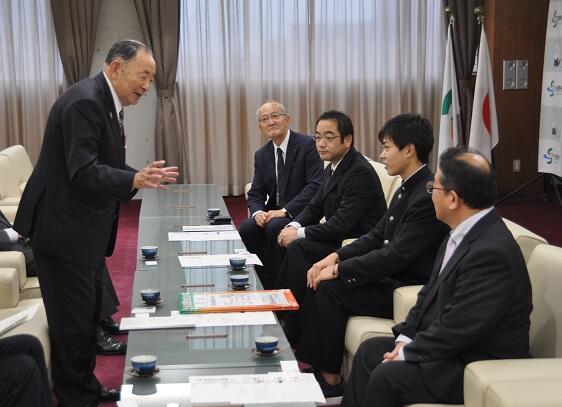

茂呂居君、愛媛国体 優勝 報告会

10月25日(水)佐野市役所の市長公室で、茂呂居岳人君(高校2年)の国体優勝報告会が行われました。佐野市長、副市長、佐野市教育委員会教育長を始め、栃木県山岳連盟会長、国体の監督、佐野市観光スポーツ立市推進課長など、多くの方々が参加されました。

茂呂居君は、楢崎明智君(第一学院高宇都宮校3年)とのペアで参加した愛媛国体(10月1日から3日)で、山岳少年男子リード優勝、ボルダリング準優勝を飾りました。

報告会では、まず、茂呂居君による佐野市長への出場報告が行われ、続いて、本校の赤羽校長から茂呂居君の紹介、国体の監督から国体での活躍が伝えられました。その後、佐野市長および教育長から、茂呂居君の健闘をたたえるお言葉をいただきました。

最後に、佐野市長との歓談の中で、茂呂居君は、ワールドカップ出場という次の目標に向かって頑張る、という決意を表明しました。

附属中 県学校音楽祭中央祭(合奏)

10月24日(火)、宇都宮市文化会館で開催された「第45回栃木県学校音楽祭中央祭(中学校合奏)」に、本校吹奏楽部が佐野市代表として参加してきました。「ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~ 福島弘和 作曲」という迫力ある曲を、ダイナミックに演奏し、見事「金賞」を受賞しました。また、23日(月)に予定されていた「同(中学校合唱)」にも、本校特設合唱部が参加することになっていましたが、今年度は台風21号の影響のため中止となり、後日、テープ審査となります。

関係者の皆様、大変お世話になり、ありがとうございました。

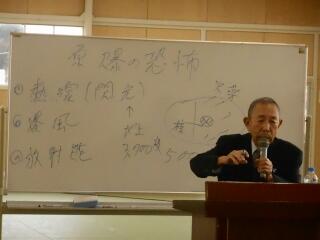

附属中3年 平和学習

10月24日(火)武道場において、中学3年生が、修学旅行で訪れる「広島の平和学習」として、栃木県原爆被害者協議会 会長 中村明さんを講師としてお招きしお話を伺いました。

中村さんは、15歳の時、長崎市の軍需工場で働きながら学校に通う生活をしているときに被爆されました。8月9日は工場で働いていたので命が助かったこと、もし学校に通っていた日だったら亡くなっていたであろうこと、原爆の影響で両親を亡くされたこと、被爆した多くの人が苦しみながら亡くなっていったことなど、苦労されたり、つらい思いをされたりした話をしてくださいました。そして「戦争は、人と人が殺し合うこと。絶対あってはならない」「核兵器を持たせたり、作らせたりしてはならない」また、「生徒のみなさんには、平和な世界になるようしっかり勉強してほしい」と、私たちに強く語ってくださいました。最後に、生徒からの質問に対し、お答えくださいました。私たちのために、貴重なお話をしてくださりありがとうございました。

特にありません。