文字

背景

行間

SGH活動日誌(H28)

SGH福島フィールドワーク(2日目)その5

本日最後の野外研修ということで、楢葉町視察を行いました。

楢葉町は、平成27年9月5日、全域に出されていた避難指示が解除された所です。

解除されたのが比較的最近ということもあり、まだ元の住民の1割ほどしか帰還していないということです。

町の説明を、楢葉町役場の楢葉町復興推進課長、猪狩充弘さんにしていただきました。

未だ9割近い住民が帰還していないなか、帰町目標を「平成29年春」と明示しています。

具体的に、「コンパクトタウン」の建設を始めているなど、とにかく住人が住みやすい町を目指して復興の活動を進めている段階です。

電力供給についても新しい方法を考えるなど、止まることなく着々と復興を進めていく様子を見ることができました。

今後の復興推進を願うばかりです。

SGH福島フィールドワーク(2日目)その4

昼食後、本校と同じくSGH校の福島県立ふたば未来学園高校を訪問しました。

SGH福島フィールドワーク(2日目)その3

川内村の遠藤村長からの講和を受けたあと、村内にある「株式会社KiMiDoRi」へ見学に行きました。

SGH福島フィールドワーク(2日目)その2

ホテルを出発後、福島大学うつくしまふくしま未来支援センター相双地域支援サテライトの坪井真喜さんの案内のもと、川内村調査を行ってきました。

村の面積は約2万ヘクタールあり、震災前は木炭の生産で有名でした。

人口数は、震災前約3000人でしたが、今は約2800人だそうです。

村の売りは豊かな自然、人柄が良いことだとおっしゃっていました。

震災時、川内村は隣に位置する富岡町の町民の避難場となりました。

しかし、福島原発の爆発事故が起きたことによって、川内村にも屋内退避指示が出て、さらに避難をする必要性が出てしまいました。

その時の住民の見えない放射線への恐怖感は相当なものでした。

また、原発事故後の福島県民への差別が多かったことも、村民及び県民を苦しめることになった一つの原因でした。福島番号の車のガソリンスタンド立ち入り拒否などが実際にあったようです。

また、福島県の被害として特徴的なのが、震災直接死より震災関連死のほうが多いということでした。川内村でも90人が関連死されたそうです。

それだけ毎日ストレスの多い生活をされていた様子を窺い知ることができます。

また、農林畜産業の休業や廃業も余儀なくされました。

その後、2012年1月31日に、「帰村宣言」が出されました。

そして、2016年6月14日に、ようやく全村制限区域の解除がされました。

それでも課題は多く、あまり知られていないことですが、原発から20kmのラインを境にして保障や賠償額が全く異なることも、県民を苦しめた要因の一つになりました。

つまり、同じ市内や町内及び村内だとしても、道路を挟んで賠償が全く異なるということが起きてしまったわけです。それにより、住民同士の関わりが上手くいかなくなるケースがあったようです。

また66.6%が戻ってきたとはいえ、高齢者が40%であるため、超高齢化社会か人口減少が懸念されるようです。

是非佐野高生も、今後生きていくうえで壁があっても、止まることなく立ち向かって乗り越えようとしてほしいというメッセージをいただきました。そのメッセージをしっかり心に受け止めて、私たちも日々努力していきたいものです。

福島フィールドワーク(2日目)その1

生徒教職員共々元気に二日目の朝を迎えました。

本日は以下の日程で行います。

7:50 ホテル発

10:00 川内村調査

12:00 昼食

14:00 福島県立ふたば未来学園高校訪問

15:30 楢葉町内視察

17:30 「しおかぜ荘」着

18:00 夕食

19:30 本日のフィールドワークまとめ、明日の準備

それぞれの研修内容については、この後まとめてアップしていきます。

本日も実りある研修にしていきたいと思います。

SGH福島フィールドワーク(1日目)その3

午後の講義は、「福島大学うつくしまふくしま未来支援センター」の企画コーディネート部門長の塩谷弘康先生のご挨拶から始まりました。

塩谷先生からは、仲井先生と同じく、本センターが復興支援のために作られたものであるという話をいただきました。

また、本校SGHのテーマである田中正造型グローバルリーダー育成について触れていただき、田中正造が告発した足尾銅山鉱毒事件と福島の放射能被害についての“公害”という分野での共通性を取り上げ、今回のSGH活動で得たことを是非広く生徒の皆さんから発信していただきたいという話もいただきました。

その後、本校の紹介・調査結果の発表を研究班が行いました。

その後、農・環境復興支援部門特任准教授の小松知未先生より「営農再開に向けての取組み、風評被害 他」という題目の元、講義をいただきました。

まず、教員を含む全員から福島に関する質問を受け付け、その後放射能と放射線の基礎知識の勉強をしました。

続いて福島の農業についての話に入りました。

元々福島は、農業イレブンといい、11品目のPRがあるほど農業は活発でした。

しかし、事故を受けたことにより、①農業をやめる。②品目を変える。のどちらかを選択しなければならないという状況になりました。

結果的には、徹底した放射性物質検査を行うことにより、農業の継続をすることとしたということです。

そして現在は以下の3点の理由により、放射性物質の影響がほとんどないということになっているようです。

①時間の経過。(セシウム134の半減期は短く、かなり減っている。)

②土と結合すると農作物への吸収がほとんどない。

③カリ質肥料で吸収抑制。(植物はカリウムを優先的に吸収する。)

特に③の効果は絶大でした。

これにより、結果的にはこれまで作られてきた農作物の品目の変化はほとんどないものになったそうです。

これ以降は冒頭に出た質問についての回答を交えた講義となりました。

福島産の米については全量全袋検査を行い、基準に引っかかった米が出た一帯については徹底的に管理をしてカリ質肥料を与え続けて事故前の状態に戻しました。

その他にも様々な徹底検査、及び管理をして現在では農作物の放射線検出量はほとんどなくなっています。

事実福島県民は、農作物への不安が大幅に低下しているという調査結果が出ています。

風評被害はだいぶなくなっているとはいえ、まだまだ一部には不安が残っている状態です。

本日の研修を受け、福島県挙げての徹底した農作物の管理や検査の徹底を知ることができ、このような事実を広く発信していきたいと思います。

SGH福島フィールドワーク(1日目)その2

2度の休憩をはさみ、12時前には福島大学に到着しました。

昼食をとった後、予定より時間があったため、福島大学の仲井康通先生に「福島大学うつくしまふくしま未来支援センター」の案内を急遽していただくことになりました。

建物の5階から順に案内していただきました。

仲井先生によると、本センターは東日本大震災の復興支援のために建てられたそうです。

確かに4階には、相談室、支援室というものがありました。

また、同時に農産物の放射線量を調べている施設でもあるそうです。

1階にある放射線分析装置室も案内していただきました。

そこでは、食品放射性物質検査機器による放射線量測定の様子を拝見することができました。

ここで徹底的に農産物の放射線量を調べているそうです。

また、ここ以外でもJAなどでも常に検査をしているそうです。

午後は福島の取り組みについての講義をいただきます。

SGH福島フィールドワーク(1日目)その1

活動については、随時アップしていきます。

実りある研修にしていきたいと思います。

台湾フィールドワーク5日目(最終日)

帰佐予定時刻は21:30になります。

台湾アンケート調査の様子を、

Youtubeにアップロードしました。

低画質のヴァージョンですが、

「佐高SGH」で検索してみて下さい。

台湾新幹線で、台中から台北に移動します。

台北松山空港に着きました。

5日間同行して頂いたガイドさんとお別れです。

東京羽田空港に着きました。

最後に

台湾フィールドワーク4日目(台中2日目)

台中市にある、台湾第一の自然科学博物館を見学しました。

台湾や世界の水環境について学びます。

博物館副館長を表敬訪問しました。

SGH研究班より代表生徒が英語で副館長さんに感謝の辞を述べました。

宇都宮大学国際学部に留学中の台湾人学生の友人で、

この博物館でガイド経験もある現地の台湾人大学生が解説をして下さいます。

生物学を専攻されている学生さんで、恐竜展示のガイドをされていた方です。

水~絶対に必要な液体

「人体の7割は水」を視覚的に表現しています。

人は水を毎日どれくらい使っているのか?

How much water does one person use each day?

2008年の台湾人は家庭で毎日230リットルを使っている(公共使用分も含めると274リットル)

トイレで64リットル、洗濯に50リットル、風呂・シャワーに48リットル、

手洗いに36リットル、洗い物に40リットル。

共通点は、全部洗浄用!

飲み水は、1日せいぜい2~3リットルですから、

人が水を使うということは、

汚れを運んでもらうということ

なのですね。

”水”について考えるということは、

生き方について考えるということなのだと思います。

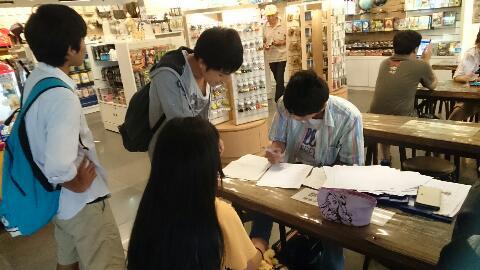

<アンケート調査in台中>

午後には、”水”に関する意識調査を実施しました。

”水”問題はグローバルな問題であると同時にローカルな問題でもあります。

風土の異なる台北と台南の意識の違いを調べます。

台湾語と中国語はまったく異なるそうです(別言語レベル)。

台湾中部から南部にかけては台湾語話者が多いため、

台湾語もできる現地の学生と合同で調査しています。

集計作業を、スキマ時間を活用して進めています。

お世話になっている青柳先生に、博物館で買ったキーホルダーをSGH研究班からプレゼントしました。

ホテルに帰ってディスカッションとレポート作成です。

特にありません。