研修報告

令和6(2024)年度 新任教頭研修(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校)第2日

| 目 的 | 管理職としての見識を深め教育理念を構築するとともに、教頭の職務を理解し、学校経営、学校教育管理、人事管理等に関する管理職としての基本的な資質・能力の向上を図る。 | |||||||||||||||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 8月20日(火) 9:30~16:00 | |||||||||||||||

| 対 象 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校の新任教頭 | |||||||||||||||

| 研修内容 | 講話・演習「学校における組織マネジメント」 | |||||||||||||||

| 講 師 | 兵庫教育大学名誉教授・環太平洋大学教授 浅野 良一 氏 | |||||||||||||||

| 研修の様子 |

|

|||||||||||||||

| 研修評価・振り返りシートから |

0 研修の満足度

本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。

【目標】

【講話・演習を通しての主な意見・感想】

|

|||||||||||||||

令和6(2024)年度 教科等専門研修 情報専門研修(高等学校)

| 目 的 | 学習指導要領の趣旨を踏まえた指導の在り方を理解し、実践事例や単元計画の研究を通して、指導力の向上を図る。 | ||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 8月 9日(金) 9:30~16:00 | ||

| 対 象 | 高等学校、特別支援学校(高等部)の情報科を担当する教員 | ||

| 研修内容 | 1 講話「高等学校情報科における現状と課題」 2 研究協議「実践事例や単元計画の研究を通して考える魅力的な授業の創造」 |

||

| 講 師 | 電気通信大学大学院 情報理工学研究科 教授 渡辺 博芳 総合教育センター 職員 |

||

| 研修の様子 |

|

||

| 受講者の声 |

|

||

| 研修担当者からの メッセージ |

今回の研修は、情報専門研修として初めて県外の大学の先生をお招きました。改めて気付かされた視点や、初めて目にする情報の提供はとても参考になりました。午後は昨年度同様に研究協議を行いましたが、どのグループも積極的に話合いを行い、多くの先生が本日の研修に満足しているようでした。

情報科の先生は各学校に1人というのがほとんどで、情報を共有したり、話しながら授業を考えたりという場面はなかなか作れません。1日ではありますが、そういった話し合える場を来年以降も提供していきたいと思います。 |

||

令和6(2024)年度 教科等専門研修 音楽専門研修

| 目 的 | 曲想と音楽の構造との関わりなどについて理解しながら、音楽のよさや美しさを味わい、主体的に鑑賞する能力を育てるための指導法について、演習を通して理解を深め、授業力の向上を図る。 | ||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 8月 9日(金) 9:30~16:00 | ||

| 対 象 | 全校種の音楽、芸術科音楽を担当している教員 | ||

| 研修内容 | 1 講話・演習「音楽を聴き深める力を育てる鑑賞指導の工夫」 2 演習「音楽を聴き深める力を育てる授業づくり」 |

||

| 講 師 | 宇都宮大学大学院教育学研究科教授 小原 伸一 氏 総合教育センター職員 |

||

| 研修の様子 |

|

||

| 受講者の声 |

|

||

| 研修担当者からの メッセージ |

宇都宮大学大学院教育学研究科 小原伸一教授の講話・演習では、子どもの「聴く耳」を育てることを大事にして、意図的に授業を組むことの大切さを学びました。演習では、午前の学びに加えて、先生方が普段実践されている手立て等を出し合いながら授業構想を考えたことで、指導方法の幅が広がったことと思います。

|

||

令和 6(2024)年度 教科等専門研修 生活専門研修~児童理解から始まる生活科~

| 目 的 | 具体的な活動や体験を通して児童理解を深めるとともに、生活科の特質を踏まえた指導力の向上を図る。 | ||||||||||||||||||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 8月20日(火) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||||

| 対 象 | 生活科を担当する教員 | ||||||||||||||||||

| 研修内容 | 1 講話・演習「生活科における指導の充実」 2 講話・演習「幼児教育とのつながり~生活科の特質を踏まえる~」 3 演習「具体的な活動や体験を通した児童理解~学校探検の疑似体験をしよう~」 |

||||||||||||||||||

| 講 師 | 共栄大学教育学部教育学科 教授 小川 聖子 氏 総合教育センター職員 |

||||||||||||||||||

| 研修の様子 |

|

||||||||||||||||||

| 受講者の声 |

|

||||||||||||||||||

| 研修担当者からの メッセージ |

生活科は、具体的な活動や体験を通して、身近な生活に関わる見方・考え方を生かし自立し生活を豊かにしていくための資質・能力を育成する教科です。児童の思いや願いを大切にし、児童が対象にじっくりと関わる場面設定や繰り返し関わる学習活動を展開するためにも、児童理解が大切です。実際に動くおもちゃを作って遊んだり学校探検の疑似体験をしたりしたことにより、評価につながる新たな視点が生まれたと思います。今後も、学んだことを基に、これからの授業実践につなげていただきたいと思います。

|

||||||||||||||||||

令和6(2024)年度 産業教育専門研修(家庭科)

| 目 的 | 産業教育(家庭科)における学習内容や専門科目の応用的な内容等の指導法について理解を深め、産業教育(家庭科)担当教員としての実践的な教科指導力の向上を図る。 | ||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 8月 5日(月) 9:30~16:00 | ||

| 対 象 | 高等学校及び特別支援学校高等部の家庭科担当教員 | ||

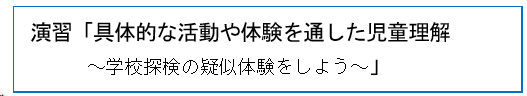

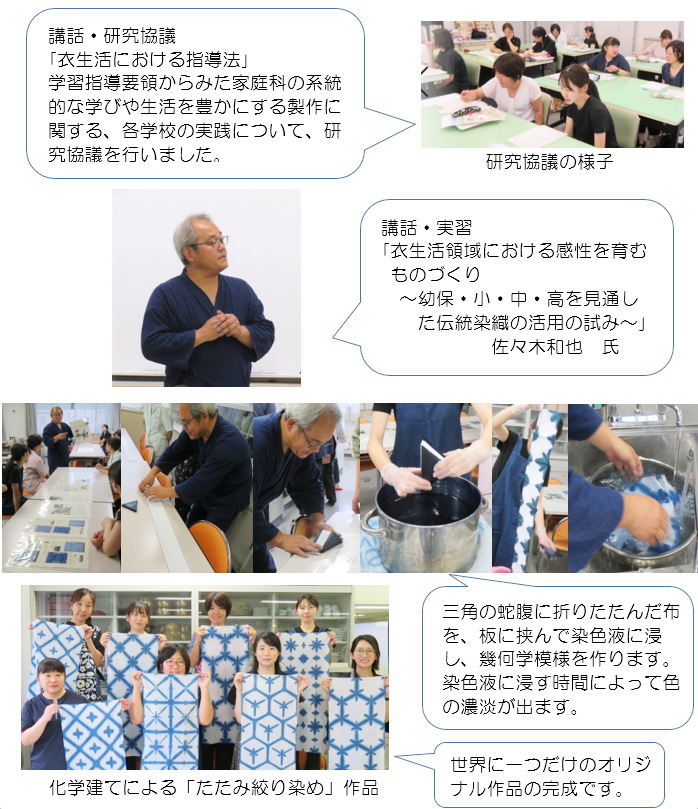

| 研修内容 | 1 講話・研究協議「衣生活における指導法」 2 講話・実習「衣生活領域における感性を育むものづくり ~幼保・小・中・高を見通した伝統染織の活用の試み~」 |

||

| 講 師 | 宇都宮大学共同教育学部教授 佐々木和也 氏 総合教育センター職員 |

||

| 研修の様子 |

|

||

| 研修担当者からの メッセージ |

家庭科のねらいは、高等学校学習指導要領解説にあるように「よりよい社会の構築に向けて、男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力」を育成することです。実践的・体験的な学習活動を通して、習得した知識や技能を自らの生活に活用するとともに、豊かな感性を育んでほしいと思います。

|

||

令和6(2024)年度 教科等専門研修(家庭、家庭分野専門研修)

| 目 的 | 家庭、家庭分野における学習内容や応用的な内容等の指導法について理解を深め、家庭、家庭分野担当教員としての実践的な指導力の向上を図る。 | ||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 8月 5日(月) 9:30~16:00 | ||

| 対 象 | 小学校、中学校、特別支援学校(小学部、中学部)の家庭科、技術・家庭科(家庭分野)を担当している教員 | ||

| 研修内容 | 1 講話・研究協議「衣生活における指導法」 2 講話・実習「衣生活領域における感性を育むものづくり ~幼保・小・中・高を見通した伝統染織の活用の試み~」 |

||

| 講 師 | 宇都宮大学共同教育学部教授 佐々木和也 氏 総合教育センター職員 |

||

| 研修の様子 |

|

||

| 研修担当者からの メッセージ |

家庭科のねらいは、小学校学習指導要領解説にあるように「生活をよりよくしようと工夫する資質・能力」、中学校学習指導要領解説にあるように「よりよい生活の実現に向けて、生活を工夫し創造する資質・能力」を育成することです。実践的・体験的な学習活動を通して、習得した知識や技能を自らの生活に活用するとともに、豊かな感性を育んでほしいと思います。

|

||

令和 6(2024)年度 授業研究活性化プログラム

| 目 的 | 授業研究の意義や効果的な進め方について理解を深め、授業研究の充実を図る。 | |||||||||||||||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 7月31日(水) 9:30~16:00 | |||||||||||||||

| 対 象 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校において授業研究について学びたい教諭等 | |||||||||||||||

| 研修内容 | 講話・演習「教師が学び合い、育ち合う授業研究」 | |||||||||||||||

| 講 師 | 東京学芸大学教職大学院准教授 渡辺 貴裕 氏 | |||||||||||||||

| 研修の様子 |

|

|||||||||||||||

| 研修評価・振り返りシートから |

0 研修の満足度、活用度

① 本日の研修は御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。

【目標】

【主な意見・感想】

|

令和6(2024)年度 教科等専門研修(図工、美術)

| 目 的 | 図工、美術におけるICTを活用した効果的な指導法を身に付け、授業力の向上を図る。 | ||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 8月 5日(月) 9:30~16:00 | ||

| 対 象 | 図画工作科、美術科、芸術科美術を担当する教員 | ||

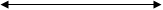

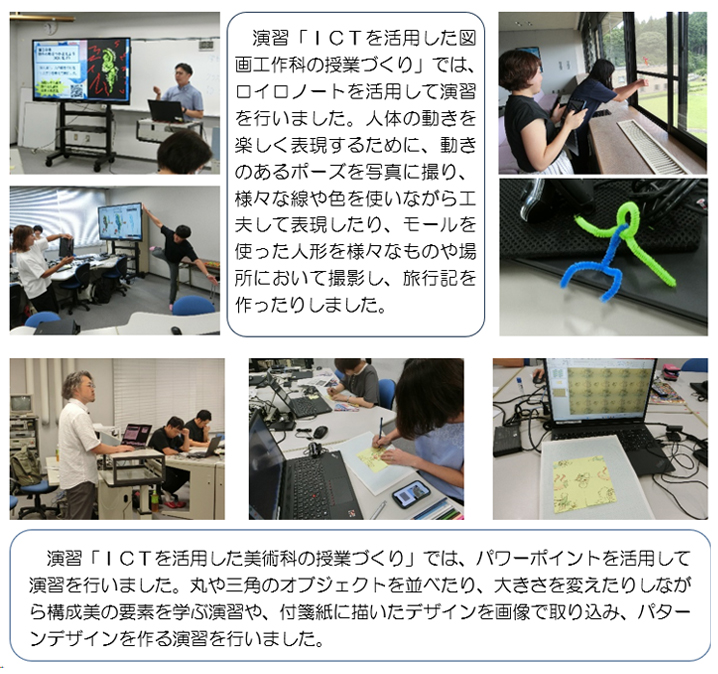

| 研修内容 | 1 講話・演習「ICTを活用した図画工作科の授業づくり」 2 演習「ICTを活用した美術科の授業づくり」 |

||

| 講 師 | 小・中学校教員 総合教育センター職員 |

||

| 研修の様子 |

|

||

| 受講者の声 |

|

||

| 研修担当者からの メッセージ |

ICTの活用については、題材のどの場面で活用したら良いか分からず、指導に課題を抱えている先生方も多いのではないでしょうか。今回の演習では、ICTを活用した題材を通して、ICTの活用方法や活用することでのメリットについて実感しながら学ぶことができたと思います。今後も学んだことを基に、授業改善につなげていただきたいと思います。

|

||

令和 6(2024)年度 小学校理科観察実験研修

| 目 的 | 小学校理科における観察、実験の指導に必要な初歩的技能及び実践的技能を身に付け、教科指導力の向上を図る。 | ||||||||

| 日 時 | 令和 6(2024)年 7月30日(火) 9:30~16:00 | ||||||||

| 対 象 | 観察、実験での安全指導の仕方や器具の基本的な扱い方から効果的な活用の仕方、日常生活との関連を配慮した授業の進め方など、実践的な指導技術を学びたいと考えている教員 | ||||||||

| 研修内容 | 講話・実習「顕微鏡の使い方」 講話・実習「天体について」 講話・実習「気体採取器・気体検知管の活用」 講話・実習「電気について」 |

||||||||

| 講 師 | 民間企業関係者 総合教育センター職員 |

||||||||

| 研修の様子 |

|

||||||||

| 受講者の声 |

|

||||||||

| 研修担当者からの メッセージ |

教員が指導困難と感じる内容(顕微鏡、天体、電気)について、一人1観察、実験として実施することで、受講者の観察、実験に対する操作の習熟を図り、理解を深めることができました。また、教材を作成することができ、有意義な時間を過ごすことができたようです。 次に、安全への配慮を要する内容について、外部講師(気体検知管の製作会社)による講話・演習として実施することで、安全な指導法について、実感を伴いながら理解することができました。そして、日常とのつながりをより意識することができたようです。

|

||||||||

令和6(2024)年度 新任校長研修(小・中学校)第2日

| 目 的 | 校長としての職務、今日的な教育課題、学校経営の在り方等について総合的に理解を深め、校長としての資質の向上を図る。 | |||||||||||||||||

| 日 時 | 令和6(2024)年 7月 9日(火) 9:30~16:00 | |||||||||||||||||

| 対 象 | 小学校、中学校、義務教育学校の新任校長 | |||||||||||||||||

| 研修内容 | 1 講話「学校における特別支援教育」 2 講話「よりよい学校経営に向けて」 3 研究協議「学校経営上の課題とその解決に向けて」 |

|||||||||||||||||

| 講 師 | 宇都宮大学教職センター職員 県教委事務局特別支援教育課職員 総合教育センター職員 |

|||||||||||||||||

| 研修の様子 |

|

|||||||||||||||||

| 研修評価・振り返りシートから |

0 研修の満足度、活用度

①本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。

【目標】

【講話を聞いての主な意見・感想】

2 講話「よりよい学校経営に向けて」

【目標】

【講話を聞いての主な意見・感想】

3 研究協議「学校経営上の課題とその解決に向けて」

【目標】

【研究協議を通しての主な意見・感想】

|

|||||||||||||||||