|

文字

背景

行間

地域連携教育

本校で行っている地域連携教育の代表的なものを紹介します。

<ふくしアクションプログラム事業>

本校では、上三川町社会福祉協議会と協働で、福祉教育事業「ふくしアクションプログラム」を毎年企画・実施しています。これは、福祉体験学習やボランティア活動などの実践を通して「支え合い、学び合う」大切さに気づき、福祉やボランティア活動への理解と関心を高めるとともに、効果的な福祉教育・ボランティア学習の推進を図ることを目的としたものです。

主な事業としては、各年度に活動テーマを設定し、福祉講演会でその概要を学んだ後、フィールドワーク特別授業での校外体験活動を通して更に理解を深める取り組みを行っています。フィールドワーク参加者は学校では得ることのできない様々な体験を重ね、そこで得られた知識や気づきをPowerPoint等にまとめ、校内発表会という形で情報発信しています。

|

年度 |

テーマ(実施場所または内容) |

|

平成28年度 |

平成27年関東・東北豪雨について(鹿沼市) |

|

平成29年度 |

東日本大震災について(福島県楢葉町) |

|

平成30年度 |

障がいについて(障がい者スポーツを学ぶ) |

|

令和元年度 |

障がいについて(町中のバリアフリーを見つける) |

|

令和2年度 |

手作りマスクの寄付(町内・町外の高齢者施設) |

|

令和3年度 |

障がいについて(学校や町中のバリアフリーを見つける) |

|

令和4年度 |

「障がい」について学ぶ (「地域にひらかれた」学校をバリアフリーの視点で考えよう) |

|

令和5年度 |

自分たちにできること (高齢者、車いす、視覚障がい、聴覚障がいコースに分かれ、施設見学・調査を行った) |

<とちぎ高校生地域定着促進モデル事業>(R2~R4)

高校生が在学中に地域づくり活動を行い、地域への愛着を高めることで、進学後の地域定着やUターンに繋げることを目的とした事業です。事業主体は各市町で、令和2年から令和4年までの3か年実施しました。各市町内に居住する高校生や、市町内に所在する高校に通学する高校生を対象として行われました。

本校では、上三川町や下野市の各事業に参加した生徒が、それぞれの活動や交流を通して地域理解を深めるとともに、地域活性化の一翼を担いました。

| 上三川町 | 下野市 |

|

高校生中心のまちづくりプロジェクト ・街歩きガイドBOOK制作(R2~R3) ・商店街の活性化についてのワークショップ →ORIGAMIフェスティバルの活用(R4) |

・JR石橋駅周辺街歩きマップ制作(R2) ・Cross the Bridge in Koganei まちおこし(しもパカ)ポスター展(R3) ・高校生もしもプロジェクト(R4) |

地域連携教育日誌

夏休みのボランティア・校外活動報告

長期休業を利用し、生徒たちは様々なボランティアや校外活動に参加しました。

1.上三川小学校サマースクールボランティア

小学生が体験する手芸や書道といった様々な活動のサポーターとして、児童と交流を深めました。

2.中高生サマースクール

上三川町社会福祉協議会主催のサマースクール事業に約20名の生徒が参加しました。各体験学習先で様々な活動に触れたり、リーダーとして活動の中核をになったりと、多くのことを学ぶ貴重な機会となりました。

3.かみのかわ高校生プロジェクト(かみプロ)

みんなの「したい」という思いを「かたち」に。―上三川町のなかで企画を立案・実施していくプロジェクトとして、本校生25名が活動に取り組みました。

昨年度に引き続き上三川町企画課・NPO法人青二才の皆様からご協力をいただき、宇都宮市インターパークで行われた「Interpark GOOD PARK FESTA 2025」に「かみプロ夏祭り」と題した企画を出展しました。子どもから大人までたくさんの方々にご来場いただくことができました。

令和7年度 町長と語る会

上三川町の広聴事業の1つ「町長と語る会」が、8月26日に本校にて実施されました。参加した本校生12名は、町長に直接質問したり町長からの回答に耳を傾けたりと、上三川町について知識を深める貴重な機会を得ることができました。

ふくしアクションプログラムフィールドワーク特別授業を実施しました。

3月17日、「災害」と「障がい」をテーマに、公助・共助・自助の観点から自分たちに何ができるかについて学びました。午前中は石橋消防署を訪問し、災害VR体験等を実施しました。午後は3つのグループ(肢体不自由班・視覚障がい班・聴覚障がい班)に分かれ、下記3つのワークショップを実施しました。

①防災士による講話・演習

②障がい当事者へのインタビュー

③災害の備えと発災時の対応についての協議

最後に、振り返り学習を行い、各グループごとにまとめを発表しました。

今回のワークショップで学んだ内容をもとに、次年度の発表会でグループごとに成果報告をします。

石橋消防署でのVR災害体験

防災士による白地図を使った演習

ワークショップ(肢体不自由班)

ワークショップ(視覚障がい班)

ワークショップ(聴覚障がい班)

まとめた意見を発表

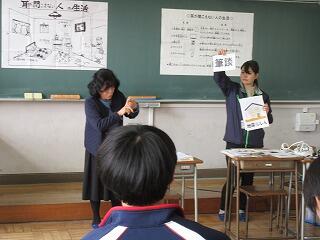

上小サマースクール2024ボランティアへ行ってきました。

7月23日(水)~25日(木)、上小サマースクール2024のボランティアにのべ66人の生徒が参加しました。

書道や手芸、絵手紙、木工等の講座のお手伝いをしました。

ふくしアクションフィールドワーク(車いす、視覚障がい、聴覚障がいコース)を実施しました。

3/19(火)にふくしアクションプログラムの一環で、車いすコース、視覚障がいコース、聴覚障がいコースのフィールドワークを行いました。午前中はそれぞれ講師の先生をお招きしてお話を伺い、校内で体験活動を行いました。午後はいきいきプラザへ出かけて現地調査を行いました。

車いすコース

実際に車いすに乗り、段差を上ったり、降りたりしました。ちょっと車いすが傾くと怖くて声が上がっていました。補助する側になったときには、その体験をもとに声をかけてから車いすを傾けたり、しっかり支えたりしていました。また、ハイテク車いすや自動車での運転など見せていただき、科学技術の進歩に感動し、将来は技術面からの貢献もできることを知りました。

視覚障がいコース

アイマスクをかけ、白杖を手に活動しました。アイマスクをかけたとたんに情報が全くなくなり、廊下すら歩くのも大変でした。また補助側では、状況を正確に「言葉で伝える」ことの難しさ(とっさに「こっち」とか「そっち」とか言ってしまう)にもどかしさを感じていました。

聴覚障がいコース

指文字で自己紹介ができるようになりました。実際に聴覚障がいの講師の先生に校内を案内するという設定で体験活動を行いました。伝えたいことを正確に伝えるためにたくさん考えました。こちらも、当たり前のことが当たり前でないことを体験し、それぞれ自分にできることを見つけることができました。