文字

背景

行間

R6

市指定天然記念物の桜~「古賀志の孝子桜まつり」に参加しました。

3月29日(土)から30日(日)の2日間、城山西小学校にて古賀志の孝子桜まつりが開催されました。本校が参加した30日には、点字体験と専攻科によるマッサージのコーナーを開設し、地域の方々に体験していただくことができました。前日のみぞれ混じりの天気にかわって、開設当日は日の光がさし、花を咲かせた孝子桜がきれいに見られました。孝子桜を前に会話もはずんで、本校の取り組みについても興味をもっていただくことができたと感じます。当日はたくさんの方々にお立ち寄りいただきありがとうございました。知事さんからも、「皆さんをたくさんほぐしてあげてください。」と笑顔でお声掛けいただきました。今後も地域の方々との交流を大切にしていきたいと思います。

令和6年度修業式

3月21日(金)、令和6年度修業式を行いました。

修了証授与では、児童生徒一人一人の名前が呼ばれ、各学部の代表が校長先生から「頑張りましたね。」と声をかけられながら修了証を受け取りました。

校長先生からの講話では、1年間の学習の積み重ねと経験が成長につながっていること、それを土台に次の学年の学習に生かしてほしいことなどの話がありました。

令和7年度第1学期始業式は4月8日(火)になります。春休み中も安全に過ごし、元気に登校してください。

令和6(2024)年度「学校評価」の結果について

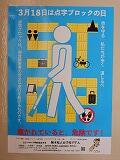

点字ブロックの日 3月18日

3月18日は「点字ブロックの日」です。

点字ブロックは、岡山市の安全交通試験研究センター初代理事長の三宅精一氏によって考案されました。1967年3月18日に、世界で初めで、岡山盲学校近くの交差点に敷設されました。

「点字ブロックの日」は、この日を記念した日です。2001年にJIS規格として形状の標準化が行われました。点字ブロックの色は主に黄色で、線状の誘導ブロックと点状の警告ブロックがあります。

点字ブロックは、視覚障害者の安全な歩行のために大切なものですので、点字ブロックの上や脇に自転車や車をとめたり、看板や物を置いたりしないようにお願いいたします。また、白杖歩行だけでなく、点字ブロックを目で追いながら歩くことが可能な弱視者にとっても大切なものであり、路面との色のコントラストがはっきりしている黄色の点字ブロックが敷設されていくことも重要です。

本校ではPTA活動の一環として、点字ブロック理解推進事業を行っています。今年度も宇都宮メディア・アーツ専門学校の御協力を得て、点字ブロック理解啓発のポスターを作成し、県内約400カ所に配布いたしました。また、全国産業教育フェア栃木大会では理解啓発のうちわの配布も行いました。点字ブロックへの理解啓発を通して、視覚障害者のより安全な社会環境が整っていくことを願っています。

小学部家庭科「地域かかわりプロジェクト」

2月14日、小学部5・6年の家庭科の学習として、下福岡集落センターにおいて「ビオトープの里ふくおか」の活動について会長の駒場さんをはじめ5名の方々に御協力をいただき、お話を伺いました。児童からの質問に答えながら、この「ビオトープの里ふくおか」の事業は、盲学校があるこの福岡町で17年前から始まったこと、ホタルの観察会や生き物調査など子どもたちも参加できる行事があることなど詳しく教えていただきました。自然と共生するための様々な取組について知り、自分に何ができるのかを考える機会になりました。お土産にお月見で使われるという「ぼうじぼ」をいただきました。子どもたちがこれで地面をたたきながら、家々を回るとお菓子がもらえるそうです。わらで作った温かみのある「ぼうじぼ」を持って1キロの道のりを学校まで帰ってきました。

事後学習として、学習したことを新聞にまとめて校内に掲示しました。

令和6年度卒業式

3月11日(火)、多数の来賓をお招きし、盛大かつ厳粛に令和6年度の卒業式を挙行いたしました。

今年度は小学部1名、中学部3名、高等部普通科4名、高等部保健理療科1名、高等部専攻科2名の卒業生一人一人が「おめでとう」の言葉と共に、学校長から卒業証書を授与される姿は、一人一人が輝き、とても誇らしいものでした。

盲学校を卒業し、社会に羽ばたく皆さん、盲学校は皆さんのふるさとです。今後も皆さんの成長と活躍を見守り、またこれからも応援しています。

御卒業おめでとうございます。

寄宿舎ADL活動 最終回 「飛び立て!」

1月から開始したホームページ連載企画も、いよいよ最終回を迎えました。

3月、残り少ない寄宿舎生活は、男子棟の舎室に戻り、後輩や専攻科生と共に過ごしました。そして3月11日、無事盲学校・盲学校寄宿舎を巣立っていきました。

4月からの生活で新しいチャレンジに向かう時、寄宿舎の「巣立ち計画」で得た自信が、羽ばたく力になってくれることを願います。大丈夫、きっとできる!

飛び立て!!

【舎生の振り返り】

1ヶ月間、疑似一人暮らし体験としてADL室を利用させていただきました。友達をおもてなししたり、一人でご飯を作ったり、洗濯物干しや掃除に苦労したりなど、たくさんの経験をすることができました。卒業後は進路先の宿舎に入り、本当の一人暮らしが始まります。ここで得たたくさんの学びを活かし、充実した生活を送りたいと思います。今まで取り上げていただき、ありがとうございました。この体験談が、少しでも将来みんなの役に立つことを願っています。

寄宿舎ADL活動 第8回 「ADL室4週目」

1か月のADL室生活が、無事最終週を迎えました。

火曜日は、寄宿舎で卒業舎生祝いの会がありました。「これまでの長い在舎期間、この1年間が一番濃かった」と振り返ってくれました。盲学校での学習の積み重ねがあったからこそ、「濃い」1年という振り返りにつながったのでしょう。

水曜日は最後の外出活動、中学部時代の舎担職員と宇都宮駅へ出かけました。

木曜日、最後のADL室での宿泊は、片付けをしながら過ごしました。

【舎生の振り返り】

今週も、宇都宮駅での外出がありました。まずは、近くのコンビニで衣料品売り場の商品を確認しました。思ったより多くの種類があり、ズボンやパーカーまで売っていることに驚きました。夕食のお弁当も、ルーペで見ながら食べたいものを選ぶことができました。解散まで少し時間があったので、ロッテリアに寄ろうと思いましたが、まさかの休業中。悩んだ末に、近くのタリーズコーヒーに決めました。メニューを把握するのが難しそうだったので、店員さんに何があるか質問して、その中からロイヤルミルクティーを注文しました。美味しかったので、数分で飲み切ってしまいました!解散後には、いつも寄っているコンビニで、おにぎりを選んで買いました。種類が多く迷いましたが、一人で購入することができました。

寄宿舎 卒業舎生祝いの会

2月25日(火)卒業舎生祝いの会が開かれました。卒業舎生からの思いのこもった挨拶の後、それぞれの担当寄宿舎指導員が選んだ記念品が校長先生から贈られました。その後も、記念撮影や会食会など、また一つ楽しい思い出を増やすことができました。6名の卒業舎生のみなさん、御卒業おめでとうございます。

令和7年度 児童生徒会役員選挙

2月28日、来年度の児童生徒会の役員選挙と立会演説会が行われました。今回は小学部副会長と中学部副会長の選挙でした。立候補者は、役員になったらやりたいことを自分の言葉で伝えました。児童生徒の皆さんは真剣に耳を傾け、その後の投票ではよく考えて選ぶことができました。投票所は実際の選挙を参考に、床のガイドラインやパネルで導線を分かりやすくし、一方通行で行えるように工夫しました。

幼小・中学部卒業おめでとう会

2月26日(水)、幼小・中学部での卒業おめでとう会を行いました。今年度は、小学部1名、中学部3名が卒業します。在校生は、事前にプレゼント作りや会場装飾など準備を行い、卒業生をお祝いする気持ちでこの日を迎えました。

当日は、在校生代表から卒業生へ向けての心のこもった挨拶から始まり、「手と手が触れたらじゃんけんぽん」のゲームや「ともだちはいいもんだ」の合唱を楽しみました。卒業生からは、心に残った思い出についてや今後の目標などについて挨拶がありました。

卒業生が退場するときには、名残惜しそうに握手やタッチをして別れを惜しむ様子も見られました。

春を感じる陽気の中、心温まる時間となりました。

寄宿舎ADL活動 第7回 「ADL室3週目」

ADL室生活3週目、寄宿舎での一人暮らしと同時に、学校でも進路に向けた様々な活動が行われ、多忙な毎日を過ごしています。

水曜日は調理室で、寄宿舎男子棟全員でお楽しみ会を行いました。栃木県産のおいしい苺をふんだんに入れた苺フラペチーノを、ミキサーで作って飲みました!

木曜日は、舎担と外出活動に出かけました。寄宿舎の食事を欠食し、駅構内のスーパーで、夕食用のお弁当、サラダ、デザート、朝食用のヨーグルト、おにぎりを購入しました。次にパン屋さんで、トングを使って3種類のパンを購入しました。ルーペを使って商品を確認する習慣がついてきました。会計時には、店員さんと支払い方法を確認しながら、交通カードや現金を使って支払いました。寄宿舎に帰り、ADL室のレンジでお弁当を温めて食べました。

金曜日の朝もADL室で、前日に購入したパンをトースターで焼いたり、ケトルでお湯を沸かして粉末スープを注いだりして、一人で朝食準備を行い、充実した朝食タイムを過ごしました。

【舎生の振り返り】

今週は宇都宮駅への外出がありました。いつも通学の時に利用している駅ですが、あまり買い物をしたことがなかったので、夕食と、次の日の朝食を購入しました。初めてパン屋さんでトレーを持って、トングでパンを取ったので少し戸惑いましたが、たくさんの種類の中から自分が食べたいと思うものを選ぶことができました。レジでは使おうと思っていた支払い手段が利用できず、少し悩んだあげく、現金で払うことに決めました。短い時間でしたが、様々なことを経験することができました。

苺・トマトJA全農とちぎ様より贈呈

JA全農とちぎ様より今年もたくさんの苺『とちあいか』とトマトをいただきました。

本日の給食で提供させていただき、大きな口を開けてほおばったり、いちごミルクにアレンジして食べたりした子どもたちからは、笑顔と共に「おいしい!」「あまーい!」という歓声があがっていました。また、子どもたちが「地産地消」という言葉を身近に感じることができました。

JA全農とちぎ様、ありがとうございました。

寄宿舎ADL活動 第6回 「ADL室2週目」

ADL室2週目に入りました。

水曜日の夕食前に、学級担任の訪問がありました。夜は22時に足元を温める石油ファンヒーターを消火し、その後も期末試験のため、23時まで学習に励んでいます。

木曜日の下校後、ADL室で進路関係の手続き作業などを行いました。またこの日の放課後は、他の高3生が外出活動でお出かけしていたので、外出メンバーの夕食を、食堂から寄宿舎調理室まで運ぶ手伝いを率先して行いました。

【舎生の振り返り】

ADL室暮らしも2週目に入り、ようやく生活に慣れてきました。ものの配置や部屋での過ごし方も定まってきて、有意義な生活が送れています。普段とは違い友達の声が聞こえず、盲導鈴や暖房のモーターの音しか聞こえない環境なので、少し寂しさを感じる場面もありますが、集中してテスト勉強に打ち込めています。

令和6年度特別支援学校全国大会入賞者報告会

令和7年2月5日(水)に県庁で令和6年度特別支援学校全国大会入賞者報告会が行われました。栃木県教育委員会から教育長、特別支援教育課長ご臨席のもと、特別支援学校に在籍する児童生徒で全国大会上位入賞者だけが参加できる名誉ある報告会です。入賞者の保護者の方や各校の校長先生も参加しました。栃木県特別支援学校長会を代表して会長である本校校長が挨拶をしました。

本校からは、この報告会に第74回ヘレンケラー記念音楽コンクール ピアノ2部第2位の小学部5年生、同じく独唱2部第2位の高等部3年生が参加し、堂々と報告をしました。

参加者10名中、小学部生は本校からの一名だけでしたが、堂々とした報告と立派な返事で参加者から大きな拍手をいただきました。教育長からの質問にも堂々と答えました。

高等部3年生は入賞者の代表として周囲への感謝等この上ない立ち居振る舞いで挨拶し、教育長から「素晴らしい、私の挨拶よりも上手だった。」とお褒めの言葉をいただきました。

当日の様子はとちぎテレビのニュースでも放映されました。

学校保健委員会を開催しました

2月14日(金)に学校保健委員会を開催しました。本委員会では、産業医の加瀬先生をはじめ、本校のPTAを代表して、保護者の方にも御出席いただきました。最初に、健康指導部の取り組みや学校保健に関すること、学校給食に関することを各係から報告しました。報告の内容についていくつか質問等があり、加瀬先生には虫に刺された際の対応や食物アレルギーについてなど御助言をいただき、とても有意義な委員会となりました。

第3回保護者会

2月17日(月)に第3回保護者会を実施しました。

全体会では、校長より、幼児児童生徒の成長がうれしいとの話や次年度の予定等について説明がありました。

保護者研修では、「安全な情報機器の使用」をテーマに、本校の情報機器の使用状況等について説明があり、NTT DOCOMOの「スマホ・ネット安全教室」を視聴しました。保護者の皆様からのアンケートでは、「安全なツールとして使わせたい。」「いつか使いこなす時には気をつけなくてはいけない事があると考えさせられた。」等の感想をいただきました。

続いて学校評価(保護者アンケート)結果について説明をさせていただきました。

その後の授業参観では、「楽しそうなのが伝わってきてよかった。」「実際に見ることができてよかった。」という、学校として励みになる感想が寄せられました。

お忙しい中、御参加くださった保護者の皆様ありがとうございました。当日参加できなかった保護者の皆様には資料を配布いたしました。

中学部 校外学習Ⅱ

2月18日(火)、中学部で栃木県立博物館に行きました。体験プログラムとして、昔の道具を実際に使ってみたり、栃木県内に生息する生き物の毛皮を触ったりしました。石臼や水桶、蓄音機といった道具は、現在はほとんど日本では使われていません。自分たちの身の回りには便利な道具がたくさん使われていることを知るとともに、昔の人の生活の大変さを実感できました。

博物館から栃木県中央公園の中を通り、バス停に向かう途中、民族楽器「パンフルート」を演奏する方にも出会いました。生徒たちのために、「コンドルが飛んでいく」を演奏してくださり、皆で素敵な音色に聞き惚れてしまいました。

今回の校外学習では初めて路線バスに乗車する生徒もいました。これからも、様々な公共機関や公共施設を利用する経験を重ねていきたいです。

第4回日本語ワープロ検定試験

2月17日(月)、日本情報処理検定協会が主催する第142回日本語ワープロ検定試験を本校を会場として実施しました。今年度4回目となる今回は、中学部の生徒1名が参加しました。1回目に4級、2回目に3級、3回目に準2級と順調に合格してきた生徒は、1年間の総まとめとして合格を目指し、集中して試験に臨んでいました。

結果の発表は、2週間から3週間後になります。

高等部 消費者教育出前授業

2月10日(月)、栃木県消費生活センターの村田裕子様に御来校いただき、消費生活に関する出前講座が行われ、高等部普通科4名の生徒が参加しました。

消費生活センターとは、消費生活に関するトラブルを解決するため、相談やアドバイスをしてくれるところです。成人年齢引き下げにより、18歳になると選挙権が得られる以外にも、クレジットカードを作ることやローン契約ができるようになりました。

今回の授業では、スマートフォンやインターネットでのトラブルに巻き込まれないために「契約」の基本について知ること、いろいろな支払方法について学ぶこと、断る力を身に付けることの大切さについて、様々なお話をお聞きすることができました。また、定期購入や迷惑メールの具体的な事例については、何が良くなかったのか、トラブルを防ぐための注意点について確認しました。

授業を受けた生徒のスマートフォンにも毎日多くの迷惑メールが届くそうです。「インターネットの先の人は信頼せずに、正しい知識を身に付けて危険なトラブルに巻き込まれないように注意したい。」「商品情報や会社についてきちんと確認してから商品を購入するようにしたい。」という感想が聞かれました。正しい知識を身に付けてトラブルを回避するとともに、日常生活での商品購入や正しい情報の選び方に生かしていきましょう。

小学部5・6年生社会科見学

2月12日(水)に今年度第2回目の社会科見学として、カルビー株式会社清原工場に行き、「フルグラ」と「かっぱえびせん」の製造過程について見学してきました。清原工場の見学担当の皆様には、盲学校のために様々な実物を準備して、分かりやすく解説していただきありがとうございました。工場に入る前はごみが入らないように厳重な身支度をすること、細かく役割や責任を分けて3交代で働いていること、機械化で毎日何十万という製品が作られていることなどたくさんの学びがありました。児童たちは、製造途中の材料を一つ一つ触れて変化に気づいたり、試食の感想を伝えたり、積極的に参加していました。見学後は、LRTに乗車して宇都宮駅東口に移動し、ウツノミヤテラスで食事や買い物を楽しみました。

寄宿舎ADL活動 第5回 「ADL室1週目」

2月に入り、ADL室での一人暮らしが始まりました。後輩舎生が引っ越しを手伝ってくれました。食事は、今まで通り食堂で食べます。

初日の月曜日は、後輩舎生がADL室に遊びに行きたいということで、専攻科生も招待して、ホットドリンクでおもてなししました。専攻科生と、スーツやネクタイの話など、大人のマナーの話題で盛り上がりました。この日は、養護教諭からの保健指導も受けました。養護教諭が準備してきた資料をもとに、病気や怪我の時の対応や通院先の確認、人との関わり方等について学びました。分からないことには質問をして、貴重な時間を過ごしました。

火曜日は、ADL室の気温が低く、就寝前にエアコン切タイマーを設定しました。朝起きると寒かったので、起床時にエアコン入タイマーも設定するように工夫しました。また、浴室の利用を開始しました。浴室もとても寒く、お風呂の湯温は、ダイヤルを調整しながら適温をみつけます。月・水曜日は、専攻科の先輩方と大浴場での大人時間を楽しんでいます。

木曜日は、小学部体験入舎生や女子舎生の3人が見学に来て、大賑わいでした。リビングのテーブルに案内し、ケトルで湯を沸かして、ココアをふるまいました。一人暮らしのお兄さんが入れてくれたココアの味は格別です!

「今週の舎生の振り返り」

いよいよ一人暮らし体験が始まりました。初日からお客さん2人を呼んで大盛り上がり!大変なこともありましたが、一週間楽しく過ごすことができました。これからもたくさんの友達を招待しながら、一人暮らしを満喫していきたいと思います。

寄宿舎ADL活動 第2回「事前学習1週目」

「ADL室の確認」

まず、生活に必要な浴室、トイレ内の電気の場所や付け方、給湯器の使用方法を確認しました。冷蔵庫や電子レンジ、トースターは自分からしっかりチェックし、和室では布団を敷く場所や洗濯を干す場所などもひと通り考えました。

「布団セット開封」

タイミングよく届いた舎監用の布団10点セット。開封作業にチャレンジしました。カッターは使用禁止!力尽くでテープを剝がしたり、梱包用の袋を破いたりして、3人がかりで30分ほどで無事セット完了しました。

「お風呂」

入浴の仕方について、手順表に沿って実際に浴槽にお湯を溜めました。タイマー付きの腕時計で時間を計りました。お風呂掃除は家庭でもおこなっているということです。浴槽洗いでは、こすり方が優しかったり、間が空いてしまったりすることもありましたが丁寧に取組みました。洗剤の吹き出し口「泡」の表示が見えにくいことが分かり、目印をつけました。

「トイレ掃除」

手順表を読み上げて手順と清掃用具の確認をしました。手順表通りにスムーズに行うことができました。便座が電動のものではないことが分かり、ちょっとガッカリ…便座カバーを準備することにしました。

「今週の舎生の振り返り」

あまり経験がなかったお風呂掃除とトイレ掃除の練習をさせていただき、とても良い機会になりました。隅々まで掃除するのはかなり大変で、動きも多いことを学びました。一方で、段差で引っかかることが何度かあり、生活する上で危ないと感じました。これからはこの場所で、今までよりも自立した生活を楽しみたいと思っています。

寄宿舎ADL活動 巣立ち計画始動!

高等部3年の舎生がADL室を利用して1か月の一人暮らしを体験します。題して「巣立ち計画」。舎生は、進路先で同世代や社会人を経験した方々との寮生活を送る予定です。

10月から第1弾「団らん食卓作戦」、第2弾「大人の入浴作戦」として、専攻科の方々と舎食の食卓を囲んだり、一緒に入浴をしたりして、目上の方とのコミュニケーションを練習してきました。(盲学校ならではの強みです!)

そして、最終学期を迎えるにあたり自分で「卒業までにやることリスト」を作成しました。これまでの寄宿舎生活で、職員が管理していた薬関係、スマホやタブレットなどの通信機器を自己管理すること、食事の準備など、自立すべきことをリスト化したものです。

1、2月は総集編として、寄宿舎ADL室での1日の予定を自分で組み立てて生活し、電子レンジやトースターを使った調理を行うことにしました。1月中は職員との事前学習、2月から一人暮らしを開始します。今後も奮闘記を連載企画でお届けしていきます!

寄宿舎ADL活動 第3回「事前学習2週目」

「トースターでパンを調理 スープを添えて」

電源、トーストボタン、焼き色を選択するタイプのトースターに戸惑いながらも、こんがりとした焼き色をつけることができました。カップスープケトルでお湯を沸かし、直接お湯を注ぎます。お湯入れの線を確認せずに注ぎ始めたことに自分で気づきました。職員からアドバイスを受け、目印を指で確認しました。

舎生の副担任が本日の舎監だったこともあり、活動を見守った上で、アドバイス がありました。「間違いに気づいたら立ち止まって進む」です。 万事に通じる格言です。

「ポットとカップラーメン」

単眼鏡を使用して説明書を確認し、電気ポットのお湯を沸かしました。カップ麺の蓋は勢いよく2/3程度開いてしまい、蓋を閉じるのが難しそうでした。お湯の量は適量で、美味しそうに食べていました。残った汁は、排水溝ネットを使用して捨てることができました。

「電子レンジとレトルト食品」

本日はミネストローネです。電子レンジの取り扱い表示をよく読み、温めの時間とワット数を確認した後、食器棚から陶器の皿を選びました。温めは袋のままで、温まったら皿に移します。時間をセットし、ちょうどよい温度で出来上がりました。袋の蒸気口から湯気が出て庫内が曇り、気分も上昇!電子レンジ付属のレシピ本を見て、内蔵されている機能を使って様々な料理ができることを知り、興味深々でした。

「今週の舎生の振り返り」

トースターの操作が独特で、苦戦しましたが、色々な機能があることを知ることができました。将来の自立に向けて少しずつ料理を頑張っていきたいと思います。ハム卵のランチパックをトースターで焼いてみました。美味しかったです。おすすめです!!!!!!!!!!

創立記念行事

2月10日は、本校の創立記念日です。体育館に幼児児童生徒、教職員全員が集まり、創立記念行事を行いました。

校長先生からは、116年前の本校創立時から現在に至るまでの沿革についてお話がありました。

また、本校職員からは、本校に残る様々な歴史的な資料を展示するために今年度から整備された資料室についての話と、本校初代校長である沢田正好先生についての話がありました。サウンドテーブルテニスの考案など、沢田先生の業績に関する説明を聞いた後、1964年の講演を録音した沢田先生の肉声を聞くこともできました。

本校の歴史について深く知ることのできた機会となりました。

<栃木県立盲学校創立記念献立>

★ささげの赤飯

★豚汁

★天ぷら盛合わせ

★とちまるくん玉子焼き

JRとの意見交換会

2月4日(火)午後、JR雀宮駅近くにある雀宮訓練センターで意見交換会を行いました。参加者はJR東日本宇都宮総括センターから8名、東日本盲導犬協会から4名、そして本校職員6名でした。

前半は、施設の体験ということで、踏切や非常停止ボタン、線路を実際に歩いてレールや枕木等の確認、地上から車両乗車位置までの高さの体験等を行いました。後半は、視覚障害者がJRを利用するにあたっての意見交換を行いました。本校の児童生徒たちにも施設を体験してほしいとの話もありました。

寄宿舎ADL活動 第4回「事前学習3週目」

「部屋の掃除」

来週からの宿泊に向けて、ADL室を丁寧に掃除しました。最初に掃除機をかけ、畳の目に沿って雑巾をかけます。ダイニングキッチンではワイパーをかけ、家具をふきあげました。家庭とは違うタイプの掃除機でしたが、ごみ捨てにも挑戦しました。様々な機種の電化製品を、お試しできるのも寄宿舎ならではの経験です。

「引っ越し」

現在の舎室からADL室に荷物を運び、ダイニングキッチンにある引き出しや和室の棚に収納しました。実際に布団を広げ、敷く位置としまう場所を確認し、だんだん一人暮らしのイメージができてきました。その後、ADL室のⅩ型物干し、ピンチハンガーに洗濯物を干しました。一人暮らし経験のある男性職員からのアドバイスを参考にして、様々な干し方、使いやすい方法を試行錯誤しました。鴨居に掛けるピンチハンガーのフックも知ることができました。本日はタイミングよく、職員が行っていた石油ファンヒーターへの灯油の入れ方も、見学することができました。

「今週の舎生の振り返り」

来週に向けて最終準備の週でした。1時間30分に及ぶ大掃除の末、ADL室がきれいになりました。引っ越しに向けて洗濯物の干し方の工夫や貴重品の管理方法を先生たちと一緒に検討し、最後は自分の舎室から必要なものを運び入れ、最低限の引っ越しをしました。掃除や引っ越しなど、体力を使うことが多く、大変でしたが、完了した時の達成感は素晴らしいものでした。来週からいよいよ一人暮らし、これから1カ月間頑張っていきたいと思います。

「給食感謝の集い」(幼小部)

2月7日(金)の午前中、食堂で幼小部の「給食感謝の集い」を行いました。

児童は事前に準備した、好きな給食のおかずの立体作品や給食についての作文を、調理員さんに手渡して日頃の感謝の気持ちを伝えました。

調理員さんからは、普段どんな仕事をしているかを教えていただきました。朝5時半から寄宿舎の朝食準備が始まり、片付けるとすぐに給食の準備に取りかかっているそうです。そして、給食の片付けが終わると寄宿舎の夕食作りが始まるという話を聞いた児童からは、感嘆の声が上がりました。

「みんなが給食をしっかり食べて健康になってほしい。」という調理員さんからの言葉に、児童からは「はい」という力強い返事がありました。

食に対する意識を高め、調理員の方々への感謝の気持ちを育むことのできた大変よい機会となりました。

宇都宮大学共同教育学部附属中学校との交流

2月3日(月)、宇都宮大学共同教育学部附属中学校との交流活動を行いました。今年度は二回目の交流となります。まず、学校紹介と自己紹介から始まり、続いて本校の生徒たちがガイド役になって附属中の生徒の皆さんに点字・ロービジョン・手引き・サウンドテーブルテニスなどの体験をしてもらいました。短い時間ではありましたが、体験を通して交流活動をしたり、給食を一緒に食べたりし、楽しく過ごせたようです。

最初はお互いに緊張した様子でしたが、給食後の歓談タイムには、生徒たちの楽しそうな笑い声が聞こえていました。

交流校の生徒の皆さん、ありがとうございました。また、来年を楽しみにしています!

幼小部児童会 豆まき集会

2月3日(月)、幼小部で豆まき集会を行いました。

前半は節分についてのお話や節分クイズ、節分にちなんだ歌を歌う活動を行いました。「鬼の嫌いなもの」ということで、実物のヒイラギに触れてとげを感じたり、焼かれたイワシの匂いをかいだり、ヒイラギに刺さったイワシの頭にも触れたりしました。

後半は、恒例の豆まきを行いました。今年も赤鬼と青鬼が児童の前に登場すると、「鬼は外!」「福は内!」と大きな掛け声とともに豆まきを始めました。鬼の勢いに負けず、児童たちは元気いっぱい豆をまき、無事に鬼を追い払うことができました。

チョコレート贈呈式

今年も、鹿沼市のアカリチョコレート社長の上原様と鹿沼市社会福祉協議会の齋藤様が、バレンタインデーに合わせてチョコレートのプレゼントを持って訪問してくださいました。

アカリチョコレートの上原さんからは、「食品ロスをなくすことに協力してくれてありがとう」という話がありました。このようなお話を直接聞くことで、児童生徒にとっては、フードロスやSDGsのことを学ぶ機会にもなりました。そして、また来年度も来ていただけるとの話もありました。

今後も、アカリチョコレートさんとの関係を大切にしていきたいと思います。上原様、齋藤様、ありがとうございました。

第3期 実習激励会

1月24日(金)、産業現場等における実習激励会を実施しました!

高等部1年生1名、2年生1名、3年生2名の計4名の生徒が、第3期の実習に臨みます。

激励会では、保護者の皆様や後輩たちに向けて、実習期間・実習先・作業内容を発表し、その目標からは実習に対する意気込みを感じることができました。

最後に、校長先生から生徒一人一人に対して激励の言葉を頂きました。精一杯、実習を頑張ってほしいと思います!

落語教室

1月23日(木)、噺家の八代目春風亭柳橋師匠をお招きし、全児童生徒が参加し落語教室を実施しました。

最初に、栃木県の高校出身であり栃木市のふるさと大使、野木町の観光大使でもあり、栃木県に大変ゆかりがあることについてお話がありました。

落語や寄席がどのように生まれ、昔から親しまれてきたのか、児童生徒がわかるように説明していただきました。

また、実際にうどんと蕎麦を食べている表現の違いを演じていただきました。これにより、座布団に座った姿勢で、扇子と手ぬぐいと巧みな話術で様々な場面を表現する落語の面白さを児童生徒が理解することができました。

最後に、落語の歴史や面白さを理解した上で、「てんしき」という有名な落語を演じていただき、その名人芸により会場全体が笑いの渦に包まれました。

質問コーナーでは、生徒からの「どのくらいの数の話を覚えていますか」という質問に、「80くらいの話ができる」と答えていただきました。

師匠には、「一笑懸命」と書いた色紙を学校に寄贈していただきました。今後も、幼児児童生徒と教職員の笑顔が絶えない魅力ある学校となるために、全教職員で協力していきます。柳橋師匠ありがとうございました。

ショート訓練【地震】を実施しました

11月15日と1月17日にショート訓練【地震】を実施しました。幼児児童生徒や職員へ事前の予告をしない震度6強を想定した訓練でした。

予告なしでの突然の実施でしたが、幼児児童生徒は、緊急放送から流れる地震の音を聞き、少し焦りながらも机の下にもぐって身を守ったり、安全な場所に移動し頭部に手を当て背中を丸めて身を守る姿勢になったりしていました。いつ地震が起こるかわからないと実感しながら、真剣な表情で自主的に身を守って、日頃の学習の成果を発揮することができました。

高等部普通科・産業現場等における実習に向けて

1月27日(月)~2月7日(金)の2週間、第Ⅲ期の産業現場等における実習へ行かせていただきます。

実習まで残りわずかですが、少しでも経験を重ねようと、生徒たちは日々努力しているところです。お世話になります。

食育講話(幼小部)

1月17日(金)、小学部藤本、内山学級にて、栄養教諭による食育講話行いました。野菜の切り方の学習では、いちょう切りや短冊切りなど 普段食べている野菜を実際に触って、形や厚みを確かめました。また、魚の模型を使って、魚の体の造りがどうなっているのかを学びました。給食の仕込みを早朝から行っているという調理師さんからの話を聞いて、給食ができるまでにはたくさんの人の手と愛情がこもっていることを知りました。今回の食育をとおして、子どもたちは食事のマナーの大切さや、食への感謝の気持ちを深めることができました。

栃木県立佐野東高等学校との交流

12月18日(水)、佐野東高等学校との交流を行い、15名の生徒たちが盲学校に来校しました。午前中は、本校職員による図書館を含めた盲学校についての説明や、ツボ講座などが行われました。午後は、本校中学部と高等部混合で2チームに分かれて、それぞれ交流を行いました。

Aチームでは、自己紹介のあと、本校生が準備した「手と手がふれたらジャンケンポン!」を行いました。生徒たちは、互いに声を掛け合いながらチーム一丸となり、みんなで楽しく関係を深めることができました。

Bチームでは、ディスカッション交流ということで、ゲームを交えたフリートークを行いました。他己紹介ゲームでは、趣味や好きなものの話などで大変盛り上がり、同世代の友達と笑顔で会話する様子が見られました。

短い時間でしたが、互いに実りある交流を行うことができました。佐野東高等学校の皆さん、ありがとうございました。

第3学期始業式

1月7日(火)、本校では例年より1日早く第3学期始業式が実施されました。

校長先生からは、巳年は成長とチャレンジの年、心身共に大きく成長できるように、夢と目標を具体的な言葉にして頑張りましょうとの講話がありました。

卒業までは9週間、修業式までは11週間です。具体的な目標の達成を目指して頑張りましょう。

2学期終業式・表彰伝達式

12月25日(水)、2学期終業式を実施ました。

終業式の前には、次の大会等で活躍した児童生徒への表彰伝達も行いました。

・第47回栃木県学生音楽コンクール

・第110回点字競技会

・第53回関東地区盲学校陸上競技大会

・第74回ヘレン・ケラー記念音楽コンクール

・第141回ワープロ検定試験

・第31回矢沢宰賞

表彰伝達の後は、第74回ヘレン・ケラー記念音楽コンクールで2位となった2名の児童生徒のピアノと歌唱の発表会を行いました。素晴らしい演奏と歌に児童生徒は聴き入っていました。

終業式の講話では、1人1人が活躍した2学期の行事を校長先生と一緒に振り返りました。また、巳年となる2025年は新しいチャレンジの年とのお話もありました。有意義な冬休みを過ごし、3学期も様々なことにチャレンジしましょう。

ALT訪問

【小学部】

児童、ザック先生の順で自己紹介をしました。児童からザック先生へ多くの質問があり、好きなものが相撲であるとわかると指相撲を一緒に行う児童もいました。ロンドン橋落ちたでは、橋に触った児童が英語で名前を聞かれると元気に自分の名前を答えることができました。クリスマスツリーの飾りつけでは、飾りについて英語で学び、自分の飾りたい飾りを英語で伝えてツリーの飾りつけをしました。英語で伝えられた喜びを感じながら、笑顔あふれる学習となりました。

【中学部】

初めてザック先生と会って、お互いに自己紹介をしました。握手をしたり、背の高さを比べたりしてザック先生はどんな人なのかを少し知ることができました。次に、イギリスと日本のクリスマスの違いを、インタビューを通して学習しました。クリスマス休暇やクリスマスカードがあることを知って生徒たちは驚いていました。最後に「Oh Happy Day」の曲に合わせて、拍手をしたり体を動かしたりしながら歌いました。また会える日が楽しみです。

【高等部】

自己紹介をした後に、ザック先生に聞いてみたいことを英語で質問しました。ザック先生が好きなアニメや日本の歌手、行ってみたい場所などたくさんのことを知ることができました。次に、モグラたたきゲームをしました。「Go straight.」や「Turn left.」など、ザック先生からの英語の指示を聞き、目隠しをした状態で、机の上に置かれたもぐらをおもちゃのハンマーで倒しました。みんな大盛り上がりでした。最後に、「Do-Re-Mi」や「Edelweiss」を一緒に歌い、楽しい時間を過ごしました。

幼小部児童会 お楽しみ会

12月16日(月)、幼小部においてお楽しみ会を行いました。

今年は、サンタさんと一緒にトナカイさんもやってきてくれました。

毎年恒例の「サンタさんからのミッション」では、サンタさんと遊んだり、踊ったり、歌ったり、動物の鳴き真似や早口言葉で笑わせたり、美声を聞かせたり…それぞれがサンタさんからのミッションをクリアして、見事プレゼントをゲットしました。

最後は、サンタさんとトナカイさんと一緒に「あわてんぼうのサンタクロース」を歌って、とても楽しい時間を過ごすことができました。

「サンタ退場」と司会の児童が告げると、名残惜しい雰囲気が会場を包みました。

また来年、盲学校の子どもたちのもとへやってきてくれると思います。

第2学期 高等部 校外学習

12月12日(木)に、高等部3年2組2名、2年1組1名、1年2組1名の合計4名の生徒が、栃木市内にある新生姜ミュージアムまで校外学習に行ってきました。

東武日光線では、行きの新栃木駅で乗り換えがありましたが、次の電車が何番線になるかを車内アナウンスでよく聞いて、順調に乗り換えることができました。

ミュージアムには、いろいろな展示品があり、新生姜の模型を触察したり、ジンジャー神社でお参りをしたり、新生姜の気持ちになってパッケージ詰めされてみたりなどして、様々な体験をすることができました。

昼食には、ジンジャー味のプレートランチやソフトクリームなどを食べて、大いに新生姜を味わいました。

天候にも恵まれつつ、3年生にとっては、修学旅行に次いで思い出に残る校外学習となりました。

第2回サタデースクール(クリスマス飾りを作ろう)

12月14日(土)に今年度2回目のサタデースクールを行いました。小学2年生と中学2年生の2名が参加し、クリスマス飾り作りを体験しました。保護者の方々は活動の様子を見学すると共に、本校職員との個別相談を行いました。

その後、お茶会をしました。一息つくと共に、参加者同士の交流を深めていました。

フラワーアレンジメント教室に参加しました。

12月9日(月)、日本フラワーデザイナー協会栃木県支部の方を講師に招き、中学部3年生3名、高等部普通科3年生2名、専攻科保健理療科2年生2名が「フラワーアレンジメント教室」に参加しました。

この企画は、日本フラワーデザイナー協会が、2014年から全国の盲学校等の生徒にお花に触れてお花のすばらしさを知ってもらうことを目的に行われている「花の宅配便事業」によるものです。ほとんどの生徒が、フラワーアレンジメントは初めてでしたが、丁寧なアドバイスを受けながら、枝や花をどの位置にどの向きに入れるか工夫しながら楽しそうに取り組んでいました。材料は同じでも、それぞれの個性が感じられる、素敵な作品が完成しました。生徒から、「とても楽しかった。」「機会があればまたやってみたい。」「貴重な経験になった。」などの感想がありました。

パラアスリートとの交流授業

12月4日(水)、三井住友海上火災保険に所属しているパラトライアスロンの選手である米岡聡(さとる)さんに御来校いただき、児童生徒との交流会と金融リテラシー出前授業が行われました。

交流会には、本校小学部から高等部までの児童生徒18名と職員が参加し、パラリンピック出場に向けての取組や経験、大きな目標にチャレンジする楽しさについて、様々なお話をお聞きすることができました。また、東京2020パラリンピックで獲得した銅メダル、実際に使用しているランニングシューズやユニフォーム、水泳の時に使用するガイドロープの触察もさせていただき、児童生徒からの質問にも答えていただきました。「初めての経験で心がワクワクして、あっという間に時間が過ぎてしまった。」「トライアスロンという競技について初めて知った。」「銅メダルが本当に重かった。」という感想が聞かれました。

金融リテラシー出前授業には高等部普通科の4名の生徒が参加し、①お金を使う、②貯める・増やす、③借りる、④備えるという四つのリテラシーについて学びました。お金のやり取りや管理に関する知識やスキルを知ることで、将来への不安が少なくなり、安心して生活することができます。「今まで身近に感じていなかった保険の仕組みや大切さを学ぶことができた。」「一人暮らしは思ったよりもお金がかかるので驚いた。」などの感想が聞かれました。将来の生活やお金について考える貴重な機会となりました。

第3回避難訓練(火災)

12月10日(火)に防災訓練を実施しました。今回は食堂から出火したということで、出火場所から遠ざかった避難経路で校庭に避難しました。幼児児童生徒は、事前学習で学んだことを生かして避難指示を聞くと、安全を確認しながら速やかに行動できました。避難完了までの時間は、6分11秒でした。避難後は、校長先生からの講話と消防署の方からの講評がありました。

消防署の方の講話では、教室などに誰もいないことを確認したあと、煙のスピードを遅くするためにドアを閉めることや、煙を吸わないように低い姿勢で移動することの大切さについて説明がありました。

最後に、幼児児童生徒は、真っ白な煙が充満する煙体験ハウスの中で、見えにくい状況で歩く災害疑似体験をしました。

第141回日本語ワープロ検定試験

12月5日(木)、10月に続いて、日本情報処理検定協会が主催する第141回日本語ワープロ検定試験に、中学部の生徒1名と高等部普通科の生徒1名、合計2名が参加しました。今年度3回目となる今回は、前回3級に合格した中学部の生徒は準2級、前回4級に合格した高等部普通科の生徒は3級に挑戦しました。

参加した生徒2人とも、日頃の練習の成果を発揮し、集中して試験に臨んでいました。

結果の発表は、2週間から3週間後になります。

高等部普通科・校内受注作業班(2)

「道路の白線が消えかけているので、次はこの作業をしたいです」と、お世話になっている事務職員(主査)に訴えた受注班の生徒。生徒の発言をきっかけに、校内の様々なところをみてみると、意外とたくさんの場所で白線が消えかけているところがあることが分かりました。

今回は、カラーコーンの設置から、養生作業、ペンキ塗りと、色々なことを経験できました。少しずつ塗り方が上手になっていく様子に、生徒たちの成長を、回を重ねるごとに実感しています。

危機管理に関する校内研修を実施しました

12月4日(火)に危機管理に関する教職員の校内研修を実施しました。講師は栃木県教育委員会事務局学校安全課指導主事の川上先生です。

川上先生による危機管理に関する講話の後、教職員が6グループに分かれて研修をしました。本校で発生したヒヤリハット事例等を基に、本校で予想される危機と予防策について、活発な話し合いが続きました。

グループ研修後、川上先生にはその講評をいただきました。その後、まとめの講話もあり危機管理や学校安全について再確認することができました。

第2回保護者会

12月2日(月)第2回保護者会を実施しました。

全体会では、「本校のキャリア教育」について進路指導部長から説明させていただきました。その後、「産業現場等における実習」の実習報告会を見学していただきました。アンケートでは「丁寧で分かりやすい説明だった。」や「将来像の参考になった。」などの感想をいただきました。また、授業参観では「学校での様子を見る度に、成長を感じられて嬉しい。」という内容の感想が多く寄せられました。

お忙しい中、御参加くださった保護者の皆様、ありがとうございました。当日参加できなかった保護者の皆様には資料を配付いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。

第二期産業現場等における実習報告会

第Ⅱ期の産業現場等における実習が終わり、報告会が行われました。

実習を初めて経験した1年生や、経験の拡大を目指す2年生、卒後の生活を見据えた3年生、事業所体験を終えた中学部生など、それぞれが目標に向けて取り組んだ様子を、保護者の皆さんを前に堂々と発表することができました。

電子ピアノの御寄贈ありがとうございました

足利市在住の方から、電子ピアノの御寄贈がありました。

本校には、見えづらさがある分音に敏感な幼児児童生徒が多く在籍しています。電子ピアノは、音楽が好きな本校の多くの幼児児童生徒に大変喜ばれており、授業や休み時間等で活用させていただいています。

ピアノが得意な小学部児童は、音の種類を変えて楽しく演奏をしていました。高等部生徒は、Bluetoothで接続してパソコン等の音源をキーボードで聴きながら演奏できることを楽しみにしています。

これからも電子ピアノから素敵なメロディーが奏でられそうです。

御寄贈いただき本当にありがとうございました。

薬物乱用防止教室を実施しました

11月28日(木)に薬物乱用防止教室が実施されました。講師は学校薬剤師の野山先生です。覚せい剤などの違法薬物、病院で処方された薬や薬局で購入した薬の正しい飲み方、最近ニュースにもなっている大麻グミについてのお話を伺いました。覚せい剤や大麻草、大麻グミに似ている教材を準備していただき、見た目や感触の確認を行いました。また、胃薬等を水以外で飲むとどのようなことが起こるかを実際に触れて確認できるような実験もしていただき、有意義な時間となりました。

小学部 校外学習(遠足)、楽しかったね~!

11月25日(金)に、とちぎわんぱく公園に校外学習(遠足)に行ってきました。

到着してすぐに「森の守り主」に会い、児童たちは守り主のあいさつをよく聞いていました。公園内では、「わんぱくトレイン」の形や素材、タイヤの数等を確かめてから、公園内1周の旅へ出発。風を感じ、音をよく聞き、自然を感じながら、公園内の様子も確認しました。

その後は、クラス毎で事前に相談していたルートに沿って、遊具で遊んだり、恐竜のモモちゃんに会いに行ったり、買い物をしたりと、時間いっぱい楽しみました。

天候にも恵まれ、ぽかぽか陽気の中で、おいしいお弁当も食べて、たくさん学び、楽しめた校外学習となりました。

響け!日光和楽踊り~ふれあい文化教室~

11月26日(火)、ふれあい文化教室が本校体育館で行われました。日本民謡淡勇会から12名の講師の先生方をお迎えし、唄とお囃子の生演奏と和楽器の紹介などをして頂きました。「ソーラン節」「こきりこ節」「日光和楽踊り」は、どれも親しみやすく、迫力ある演奏に幼児児童生徒はよく聴き入っていました。三味線、尺八、篠笛、ささらなど10種類もの和楽器を実際に触れたり音を鳴らしたりする体験コーナーもあり、本物の音に接して表情を輝かせている姿があちこちに見られました。淡勇会会長の楯石さんが「世界に誇れる日本の宝」という「日光和楽踊り」を最後にみんなで歌い、この貴重な体験を締めくくりました。

6年ぶりのPTA校外研修に行ってきました!

11月25日(月)、とちぎライトセンター、大谷資料館へPTA校外研修に行ってきました。とちぎライトセンターでは、昨年度の特教振大会の講演でお世話になった、佐久間施設長様に説明と案内をしていただきました。本校卒業生が多数活躍しており、それぞれが自分らしく活動できるよう、スタッフの方々によるサポートを受けて真剣に作業に取り組む姿が印象的でした。

大谷資料館は、石造りの巨大地下空間が、まるで地下神殿のような幻想的な光景でした。

また、研修日和の天候にも恵まれ、保護者の皆様と交流の場をもてたことは、同行した教職員にとっても大変よい機会となりました。

御参加いただいた皆様、ありがとうございました。

幼小中学部 第2回児童生徒会合同活動

11月18日(月)に、今年度2回目の幼小中学部の児童生徒会合同活動を実施しました。児童生徒会の役員が中心となって会を進めました。今回の合同活動では、盲学校版ヘビおに「手と手が触れたらジャンケンポン!」というゲームをしました。2つのチームがそれぞれの陣地からロープを伝ってスタートし、手と手が触れたらそこでジャンケンをします。負けたら次の人の名前を呼んでスタートします。お互いに声を掛け合ったり応援したりして盛り上がりました。最後は「翼をください」をみんなで歌い、楽しい時間を過ごすことができました。

移動科学教室『音のふしぎ』が行われました♬

11月19日(火)、本校体育館で栃木県子ども総合科学館アウトリーチ事業による「移動科学教室」が幼小部・中学部の児童生徒を対象に行われました。今回のテーマは、『音のふしぎ』でした。音が聞こえるのはなぜ?という科学的な内容から、パイプやワイングラス、ボイスチェンジャーなどいろいろな道具から聞こえる音を聴いて触ってと、充実した科学教室となりました。「聴く」ことが得意な本校の児童生徒は、しっかり耳を澄まして、音の世界を楽しみました。

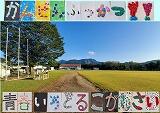

完全復活!!古賀志祭

11月2日(土)古賀志祭が開催されました。「完全復活!!青春いろどる古賀志祭」というテーマのもと、6年ぶりの制限なしの開催となりました。午前中は体育館にて各学部の学習発表、午後はイベントコーナーが盛大に開催されました。当日は、あいにくの天気の中、180名を超える方に来校していただきました。

学習発表では、幼小部が「ガンバの大冒険」の劇をしました。劇中では、授業で取り組んでいる活動や合唱や合奏を発表しました。壮大なアフリカンシンフォニーの演奏で発表を締めくくりました。中学部は9月に行った宿泊学習の振り返りを組み込んだ「ウインディの冒険」というオリジナルストーリーを発表しました。生徒が作成したクイズやバランスボールエクササイズ、合奏を発表しました。合奏曲の「テキーラ!!」のリズムは、しばらく耳から離れませんでした。高等部は、「サウンド・オブ・ミュージック栃盲バージョン」のストーリーで音楽劇の発表をしました。合唱や合奏、リズム運動を盛り込んで、美しい声や音が体育館に響き渡りました。手拍子とともに全員の声が一体となった全校合唱で、午前中の発表を締めくくりました。

午後のイベントコーナーでは、食堂でのバンド演奏や理療科のマッサージ体験、作業学習体験コーナー、サウンドテーブルテニス体験や弱視・点字コーナー、盲導犬コーナーがとても盛況でした。本校の歴史的な資料や教具等を展示した資料室紹介コーナーや「とちもうeyeサポートセンター」の紹介コーナーもあり、本校の様々な取組を紹介することができました。また、事業所販売ではパンやクッキーなどの販売があり、あっという間に売り切れとなっていました。

作品展では、幼児児童生徒が授業で制作した作品を展示し、交流校からも多数の作品を出していただき、展示させていただきました。幼児児童生徒も拡大して見たり触ったりして、作品を思い思いに見学することができました。

御来校いただいた保護者の皆様をはじめ、見学していただいた多数の皆様、また2年後を楽しみにしてください。

教職員研修としてフロアバレーボール体験を行いました

11月14日(木)、視覚障害スポーツへの理解の一環として、教職員を対象にフロアバレーボールの体験を行いました。

最初に、経験者によるデモンストレーションマッチを見ながら、ゲームの流れやルールの説明を受けました。その後、4グループに分かれ、レシーブやサーブ練習、動き方の確認をした後、実際に10分間のゲームを行いました。アイマスクをつけた前衛と、後衛がお互いに声をかけ合いながら、ボールの位置を正確に把握し、パスをつなげようとしましたが、想像以上に難しく、どのチームも悪戦苦闘していました。初めて体験する職員もいましたが、全員が連携して、楽しくプレーすることができました。今回実際に体験したことで、視覚障害スポーツへの理解をより深めることができたように思います。

城山地区文化祭・農業祭に参加しました

11月2日(土)から3日(日)の2日間、宇都宮市城山地区市民センターにて城山地区文化祭・農業祭が開催されました。両日、市民センター内で作品展が行われ、多くの方が幼児児童生徒の作品に関心を寄せてくださいました。

3日は専攻科生徒によるマッサージコーナーが開設され、地域のお客様で賑わいました。好天にも恵まれ、地域の方々との会話もはずみ、大好評のマッサージでした。マッサージコーナーの横には点字コーナーも設け、小さなお子さんから年配の方まで興味をもって体験されていました。

弱視特別支援学級等オンライン情報交換会

11月8日(金)に、弱視特別支援学級等オンライン情報交換会を実施しました。馬頭小学校、今泉小学校、栃本小学校、豊岡中学校、真岡東中学校、聾学校、本校、7校の先生方が参加し、以下、5つのテーマについて情報交換を行いました。

①児童生徒の進路、仕事、福祉サービス

②視覚補助具、ICT機器、アプリ

③テスト等における支援

④自立活動の内容

⑤児童生徒の悩み、不安への対応、心理的サポート

限られた時間の中、参加校の先生方同士が、オンライン上で視覚に障害を有する児童生徒への日頃の指導・支援について有効な情報を共有し合うことができました。参加された先生方ありがとうございました。今後も地域の先生方が「繋がり合うことのできる機会」を作っていきたいと思います。

高等部普通科・校内受注作業班(ペンキ塗り)

中庭にある、コンクリート製のベンチに関する仕事をいただきました。

古賀志祭が完全復活!するにあたり、このひっそりとした空間を、ペンキを塗ってリニューアルするという仕事を、高等部校内受注班に発注いただきました!

生徒たちは、公仕さんたちに御指導をうけながら頑張りました。

無事に、納期に間に合いました!

たびたび見に来てくださり、激励いただいた事務長さんを始め、必要な道具の購入や様々な下準備、一緒に作業をしてくださった主査、公仕のみなさん、ありがとうございました!

理療関係施設見学

本科保健理療科・専攻科の3年生が、10月に1泊2日で東京方面の理療関係施設見学に行ってきました。

1日目は、埼玉県のゆうせん堂リハビリスタジオ、墨田区の杉山鍼按治療所を見学しました。ゆうせん堂では、高齢者施設のデイサービスの内容の一環として、マッサージが行われていました。高齢者の個々の状態に合わせた施術をされていました。杉山鍼按治療所は、江戸時代初期の鍼医杉山和一が徳川綱吉から拝領された場所にありました。治療所では、施術を行うだけでなく研修生も受け入れています。様々な鍼や灸があることも教えていただきました。敷地内には、資料室、江島杉山神社、杉山流鍼治稽古所跡地等もあり、日本の視覚障害者と鍼灸按摩の歴史も知ることができました。

2日目は、品川区のJALサンライト、中央区の藤倉治療院、練馬区のしばけん三療院を見学しました。JALサンライトの中には、JALで働く人のためのマッサージルームが準備されていました。アロマの香りでリラックス効果も高められるような配慮もされていました。羽田空港や成田空港にも同じようなマッサージルームがあるそうです。藤倉治療院は、明治から110年以上続く吉田流という按摩術を継承している地元に根差した治療院です。現在の院長先生は3代目で、施術や積極的な経営方針について等のお話を伺いました。しばけん三療院の院長先生は、元筑波大学附属視覚特別支援学校の全盲の先生で、自宅開業をされています。自宅は働きやすいように改装されていて、こだわりを感じました。開業してから経営を軌道に乗せるまでの大変さや、あはき師としての心構えなど様々なことを短い時間で教えていただきました。

過去から現在までの様々な理療に関する施設を見学させていただいたことで、施術の大切さ・重みを改めて感じることができました。

さすまた訓練を実施しました!

10月25日(金)、教職員向けのさすまた訓練を実施しました。宇都宮中央警察署のスクールサポーター、伊藤修様から、通報の仕方、さすまたの基本的な使用方法などの御指導をいただきました。実技を通して様々な事態への対応法を学ぶことができ、大変貴重な機会となりました。

ビオトープの里ふくおか主催「農業体験活動 収穫祭」

10月27日(日)、本校のある宇都宮市福岡町で活動をしているビオトープの里ふくおか様の「農業体験活動 収穫祭」に、本校から2家族と教員が参加しました。本校からは今回が初めての参加でした。

参加した生徒は、たくさん汗を流しながら大きく実ったサツマイモを何回も掘ることができました。学校の畑ではすぐに終わってしまいますが、大勢で協力し合う経験をすることができました。また、参加した幼児は、青空の下の畑の心地よい感覚を味わうことができ、笑顔いっぱい大満足の様子でした。

その後は、わらを使ってボウジボ(ワラデッポウ)作りをしました。

いろいろな貴重な体験をすることのできた半日となりました。

※「ビオトープの里 ふくおか」は、ビオトープ(生物生息空間)作りだけでなく、農村環境の整備、子どもたちを対象に地域の生き物調査やホタルの観察、田植えやサツマイモの苗植えなどの農業体験活動を行っています。

専攻科生が産業教育フェアに参加します!

高等部専攻科・保健理療科の生徒が「全国産業教育フェア栃木大会」に参加し、マッサージ体験コーナーを運営します。よろしければ遊びにいらしてください♪

期日

令和6年10月26日(土) 10:30~16:00

令和6年10月27日(日) 9:30~15:00

会場

栃木県立宇都宮産業展示館(マロニエプラザ)

〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉6-1-37

産業教育フェアが実施されるにあたり、「ヘルスキーパー」の雇用拡大をめざしたチラシを作成しました。

また、専攻科紹介のポスターも作成しました。

中学部木工教室を実施しました

学校支援ボランティアの梅宮信一様を講師にお招きして、木工教室を実施しました。今年は、折りたたみスツール(椅子)を制作しました。

梅宮様が材料を加工した状態で用意してくださり、いろいろな道具を使って組み立てました。また、完成しているスツールを用意してくださったので、行っている作業がどの部分なのかをイメージしやすくなりました。

作るものや工法等を工夫してくださり、ありがとうございました。

寄宿舎うたの王様IN秋祭り・あけぼの会奉仕作業

9月30日(月)、「寄宿舎うたの王様IN秋祭り」が行われました。午前中、あけぼの会奉仕作業にて、たくさんの保護者の方々の参加により、会場の清掃と素敵な飾り付けを実施することができました。きれいになった会場の華やかな雰囲気の中、寄宿舎生や寄宿舎関係職員に加えて、通学生やその保護者の皆様の参加により、会場に入りきれない程の超満員で開催することができました。今回は寄宿舎生に加え、通学生のみなさんも参加し、総勢13組が、歌や演奏、ダンスにお笑いまで、思い思いのパフォーマンスを披露してくれました。スペシャルゲストで校長先生と教頭先生も登場し、最初から最後まで拍手や歓声が絶えない、大変な盛り上がりで幕を閉じました。寄宿舎生からはもちろん、参加した通学生の中からも「来年も出たい」「今度は何を歌おうかな」などの声が早くも聞かれるなど、寄宿舎の新たな魅力を再確認する一日となりました。

当日飾りつけにご協力いただいた保護者の皆様、そして当日参加してくださった全ての方々、本当にありがとうございました。

令和6年度高等部生徒会役員選挙

9月末~10月上旬にかけて、令和6年度高等部生徒会役員選挙(立会演説会・投票・役員任命式)が行われました。

今年度は高等部普通科の2名の生徒が、それぞれ会長・副会長に立候補しました。「人数は少なくなってきているけれど、にぎやかで活気あふれる高等部、栃盲にしたい!」という思いのもと、推敲を重ねながら演説原稿を仕上げ、何度も練習をし、9月24日(火)の立会演説会に臨みました。生徒たちは演説に静かに耳を傾けていました。また、専攻科生の中には激励の言葉を送っていた生徒もいました。

そして、9月27日(金)に行われた投票の結果、信任票多数でそれぞれ会長・副会長に当選し、10月7日(月)の任命式にて、校長先生より任命書が授与されました。

他の生徒の皆さんや教師の協力を得ながら、1年間頑張ってほしいと思います。

第140回日本語ワープロ検定試験

10月8日(火)、日本情報処理検定協会が主催する第140回日本語ワープロ検定試験に、中学部の生徒1名と高等部普通科の生徒1名、合計2名が参加しました。今年度2回目となる今回は、前回4級に合格した中学部の生徒は3級、初めて受験する高等部普通科の生徒は4級に挑戦しました。

参加した2名の生徒は、日頃の学習の成果を発揮し、集中して試験に臨んでいました。

中学部校外宿泊学習

宿泊学習1日目、最初の見学地は殺生石でした。天気も良く清々しい風に吹かれ園内を散策しました。昼食後、那須ロープウェイに乗り那須山頂駅へ向かいました。乗車した時は空が曇り始め、真っ白な霧がかかっていましたが、山頂駅に着くと、瞬く間に雲が晴れて青空を望むことができました。なす高原自然の家に着いてからは、ベッドメイキングをしたり、談話室に集まってカードゲームなどをしたりして楽しみました。

2日目は、なす高原自然の家の指導員さんに教えてもらいながら「うどん打ち」に挑戦しました。こねる、伸ばす、麺を切るなどの工程に、みんなで交代しながら挑戦しました。自分たちで作ったうどんは、とても美味しくて好評でした。また、うどんを寝かせている間に近くのつつじ吊り橋にも行きました。紅葉には少し早かったのですが、揺れる吊り橋も楽しむことができました。

2日間、天気にも恵まれ、普段なかなか経験できないことにチャレンジすることができました。今回の校外宿泊学習は、友達同士の関わりの心地よさを知る素敵な経験になったことでしょう。

R6年度 高等部普通科修学旅行

高等部普通科3年生4名は、2泊3日で仙台・松島方面へ修学旅行に行ってきました。

【1日目】

1日目は、松島の遊覧船に乗りました。潮風と波からの光の反射を全身に受けながら、船の揺れに身を任せ、島めぐりを楽しみました。各島の名前の由来や言い伝えを説明する船内放送を聞いて、島の形や外観の特徴を知ることができました。また、船のエンジン音やディーゼルの臭いなどを間近に感じ、船という乗り物で体感する様々なことに興味を持つことができました。

【2日目】

2日目は、学級別に行動しました。

1組は、笹かま手作り体験教室に参加しました。魚のすり身を手でしっかりこねてから串に巻き付け、型に入れて成型し、焼き炉で焼きました。すり身はとても柔らかいけど手に付くと取れにくく、手で巻き付けるのが難しかったです。温度300度の焼き炉から発せられる熱を感じながら1分毎に串を返し、およそ10分で焼きあがりました。焼き立ての笹かまは自分で作ったという達成感も加わり、格別においしく感じられました。

午後は、観光循環バスに乗って仙台城跡に行きました。道中は上り下りの繰り返しで、河岸段丘の上に広がる仙台市の地形を体で感じることができました。目的地の仙台城跡では、伊達政宗騎馬像が思った以上に高い所にあり、皆で見上げて見学しました。また、野石の石垣と切石の石垣を触って確認し、石の形や積み方の違いに気付くことができました。

2組は、ずんだ餅作り体験に参加しました。まずは、枝豆のさやから豆を取り出して、すりこぎでつぶしました。枝豆から「ずんだ」になっていく様子を手で感じることができました。次に、餅粉にお湯を加えしゃもじで練る作業をしまいした。餅粉は思ったより熱く、一口大にちぎるのが難しかったです。

午後は、八木山動物公園とベニーランドに行きました。八木山動物公園では、大きな体をゆったり動かしながら移動するアフリカゾウの姿に思わず歓声を上げました。また、ウサギのふわふわしたかわいい姿にも魅了されました。

ベニーランドでは、たくさんの乗り物に乗りました。「八木山サイクロン」では、園内中に響きわたるくらいの絶叫を上げました。一方、テレビ番組で「日本一遅いジェットコースター」に認定された「エアロ5」では、ゆっくり周りの景色を楽しむことができました。

【3日目】

3日目は、全員で仙台うみの杜水族館に行きました。イルカ・アシカ・ルリコンゴウインコのショーを観覧しました。人より体が大きいイルカが水面から飛び上がって宙に浮くたびに、驚いて歓声を上げました。また、コイのえさやり体験では、水そう越しにコイがえさを求めてひしめき合う様子を、飛んでくる水しぶきやその音、えさを持つ指先で感じることができました。

3日間ともほぼ雨に降られることなく、活動することができました。食事でもずんだ餅や牛たんなどのご当地のグルメを堪能し、楽しい思い出作りができました。

交通安全教室に行ってきました

9月30日(月)、オートテクニックジャパンの皆様の御協力のもと、教習所をお借りして、交通安全教室を行いました。小学部から高等部までの児童生徒が参加し、さまざまな経験をしました。

今年度は、交差点内の環境を確認したり、ガソリン車やハイブリッド車、電気自動車が走行する中で、音響信号の音を聞きながら横断する練習をしたりしました。また、自動車の発進音を頼りに、青信号で交差点を渡るタイミングを判断する経験もしました。

普段は危険な場所である道路や交差点ですが、教習所という安全な場所で、道路の環境や安全について知り、とても貴重な体験をすることができました。

城山西小学校3年生との遊び交流

9月10日(火)2・3校時に、小学部の児童と城山西小学校3年生の児童との遊び交流がありました。

全体で開会式を行った後、学級ごとに分かれて、ボウリングや音当てクイズ、ボール回しなどの遊びを行い、交流を深めました。城山西小児童の中には、アイマスクを付けて音を手掛かりに遊びを体験した児童もいました。

本校の児童にとって、たくさんの友達と遊ぶことができる貴重な時間になりました。城山西小3年生の皆さん、どうもありがとうございました。また、来年の交流も楽しみにしています。

第2学期始業式

9月2日(月)、台風の影響が心配されましたが、予定どおり第2学期始業式を行うことができました。

熱中症対策により校内放送で実施したため、幼児児童生徒は各教室での参加になりました。

校長先生からは、2学期は「レベルアップ」をキーワードに学習や行事に取り組みましょうという講話がありました。

幼児児童生徒の皆さん、まだまだ残暑の厳しい日が続きますが、それぞれの目標達成に向けて2学期も頑張りましょう。

第1回ぱんだサークル

第1回ぱんだサークルを実施しました!

8月23日(金)に、ぱんだ教室利用乳幼児とその保護者の方々を対象に「ぱんだサークル(育児学級)」を実施しました。

当日は4組の親子の参加があり、子供たちと保護者に分かれて活動しました。

子供たちはふれあい遊びやリズム遊びなどを楽しんで交流を深めました。保護者の方々は、本校保護者から子育てについての体験談を聞いたあと、情報交換会を行いました。心配事や困っていることなどについて情報交換をすることで、家庭でのかかわり合い方についてなど、いろいろとヒントを得ることができたようでした。

★第2回目は12月26日(木)に実施予定です!

夏季研修会

8月6日(火)に「特別支援学校センター的機能充実事業」の一環として、夏季研修会を開催いたしました。視覚障害教育に関わる先生方を含め、8機関11名の方にご参加いただきました。

「視覚に障害を有する児童生徒の理解と支援」や「進路や就労に向けたキャリア教育」、また情報提供のための言葉掛けの重要性ということで、 視覚情報が閉ざされた状態を擬似体験する「ワークショップ」などを行いました。

定期的にこのような研修会を行うことで、視覚障害の理解について少しでも情報が共有でき、誰もが安心して過ごせる社会を目指したいと考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

普通救命講習を実施しました!

7月31日(水)、教職員(希望者)が普通救命講習を受講しました。消防署の方から心肺蘇生法、AED講習、誤嚥時、止血等の対応などの指導を受けました。最新のお話を伺い、貴重な機会となりました。

第1回チェロ教室

7月12日と18日の2日間にわたり、小学部から専攻科までの児童生徒がチェロ教室に参加しました。ボランティアの荒川育子先生によるチェロ演奏の鑑賞と先生との合奏、演奏体験の3部構成で行いました。

「美女と野獣」や「虹の彼方に」などの鑑賞では、本校職員もフルートやコントラバスで演奏に加わり、児童生徒たちは、様々な楽器の響きを楽しみました。合奏では、荒川先生のチェロと一緒に「情熱大陸」を様々な打楽器で演奏しました。ラテン系の軽快な曲に、児童生徒の演奏するマラカスやシェイカーのリズムが合わさってより華やかになり、児童生徒たちはとても喜んでいました。

チェロの演奏体験では、荒川先生が一人一人に合わせて丁寧に御指導くださいました。体験の最後に、ピアノ伴奏と一緒に「よろこびの歌」を楽しく弾くことができました。

高等部普通科・職場見学へ行ってきました!

6月28日(金)、とちぎライトセンターへ行ってきました。午前中、施設の見学と説明を受け、久しぶりに会う先輩に質問をしたり、励ましの言葉をいただいたりしました。

見学後は、LRTを利用してJR宇都宮駅まで移動し、クラス別に活動しました。1-1、3-1は、昼食以降の時間を自由時間とし、事前学習で立てた計画に沿って、買物等それぞれの時間を過ごしました。1-2、2-1、3-2は、ファストフード店で昼食をとりました。注文カウンターの混み具合を見ながら、一人一人注文しに行き、現金や電子マネーで支払う経験ができました。あいにくの天気ではありましたが、有意義な経験を積むことができました。

わくわくネイチャーランドへ宿泊学習に行ってきました!

7月17日~18日の1泊2日で鹿沼市にある自然体験交流センター、通称わくわくネイチャーランドへ小学部4年生から6年生の4名が宿泊学習に行ってきました。

1日目は、到着してすぐにピザ作りを行いました。粉を混ぜて生地を作るところから行いました。生地を発酵させている間に、トッピング用の具材を包丁で切りました。準備が終わる頃には発酵も終わり、粉をこねていたときよりも生地が大きくなっていることに児童は驚いていました。

トッピングが終わり、わくわくネイチャーランド自慢の石窯でピザを焼くと本格ピザが完成しました。味は、もちろん絶品でした!

夕食後は、キャンドルファイヤーを行いました。古賀志山から来た火の神に、普段頑張っていることを伝えると、火の神からは「情熱の火、友情の火、芸術の火、愛の火」の4つの火が児童の持つトーチに灯されました。

2日目は、朝6:30から、ラジオ体操と敷地内の散歩をしてから朝食を食べ、お世話になった部屋や施設内の清掃を行いました。

そして、水着に着替えていよいよ最も楽しみにしていた川遊びです。川の水は、前日に降った雨や曇りの日が続いていた影響でとても冷たかったのですが、児童は大興奮で川遊びを楽しむことができました。

普段、体験できないことを2日間でたくさん経験することができました。退所式の児童代表あいさつの中でも、「ここでの学びを日頃の生活に生かしていきたいです。」という力強い言葉もありました。

2日間でまた一段と成長をした4名、来たときよりもたくましい表情でわくわくネイチャーランドを後にしました。

帰りのスクールバス内では、たくさん楽しんだからでしょうか、出発と共にぐっすり眠っている児童が多くいました。

川遊びに行ってきました!

7月18日(木)小学部低学年は、鹿沼市のわくわくネイチャーランドに校外学習に行ってきました。前日まで雨が続き増水による川遊びの中止が心配されましたが、当日は梅雨が明け、黒川はほどよい水量となって、無事川遊びが実施されました。前日から宿泊している高学年グループと合流して盛り上がりは最高潮。ライフジャケットに身を任せて川流れをしたり、手をつないで流れに向かって歩いたり、それぞれのペースで楽しみました。午後は自然の中のアスレチックでしっかり遊び、帰りのバスはぐっすり夢の中でした。

不審者対応避難訓練

7月5日(金)、不審者対応避難訓練を行いました。不審者役を演じた宇都宮中央警察署スクールサポーターの方に、校内の職員が連携して対応しました。その間、幼児児童生徒は、校内放送や先生の指示に従い、落ち着いて避難することができました。

身を守る行動として、大谷町駐在所の警察官から「1人にならない、先生や周りの大人の話を良く聴く、防犯ブザーや笛を身に付ける」、また、スクールサポーターから「イカのおすし(行かない、乗らない、大声を出す、知らせる)」や「さすまたの使い方」のお話をいただきました。

日本語ワープロ検定試験

7月2日(火)、日本情報処理検定協会が主催する日本語ワープロ検定試験に、中学部の生徒が参加しました。

本校の生徒がワープロ検定試験を受験するのは今回が初めてとなります。

参加した生徒は、授業や自宅での練習の成果を発揮し、集中して試験に臨んでいました。

幼小部児童会 七夕集会

7月1日(月)に、幼小部児童会主催で七夕集会を行いました。学級ごとに自分の願い事を発表し、短冊や七夕飾りを笹に付けていきました。みんなの願い事の重みで、笹が折れるハプニングもありました。本物の大きな笹が登場すると、一人一人じっくり触れました。本物の笹の葉は、模型の笹の葉よりもツンツンとしていたようで、手を引っ込める児童もいました。

その後は、みんなで「たなばたさま」を歌い、最後には「虹の彼方に」を合奏しました。ハンドベルと電子ピアノの音色が響き渡り、七夕にぴったりのロマンチックな時間を過ごすことができました。

ALT定例訪問

7月3日(水)に鹿沼高校から外国語指導助手(ALT)のプレストン・チャールズ.P先生が来校しました。

<小学部>

〇グループA

児童、チャーリー先生の順で自己紹介をしました。好きな色や好きな動画チャンネルについて、チャーリー先生と共通点があり、びっくりしたりうれしくなったりして、もっと話をしたくなったようでした。英語を使ってたくさんやりとりができました。

児童は事前に英語を使ったやり取りの練習を重ね、当日はチャーリー先生を控室から教室へスムーズに案内することができました。

〇グループB

「Animal sounds quiz(動物の鳴き声当てゲーム)」で、日本語との違いに驚きながらゲームを楽しみました。「♪Animal Sounds Song」では、皆で輪になり歌いながら体を動かしました。チャーリー先生に積極的に質問し、会話を楽しむことができました。

<中学部>

最初に自己紹介をし、そのあと、事前に準備していた質問をしました。ゲームでは、順番を決めるため、英語でのジャンケンのやり方を教わり、皆でやってみました。体を動かしながら英語で歌ったり、カードゲームをしたりして充実した学習ができました。

<高等部>

〇普通科3年1組、1年1組

自己紹介をしながら、互いの好きなことや得意なことなどについて英語で話しました。特急列車スペーシアを見たチャーリー先生に「How was it?」と聞いたり、英語での言い方が分からないとき「What in English?」と聞いたりするなど、積極的に英語を使ってやりとりする様子が見られました。

社会福祉法人藹藹会障害者支援施設HeartFieldとの交流

7月2日(火)に社会福祉法人藹藹会との交流を行いました。

本校では、毎年七夕の時期に、中学部と高等部の生徒が近隣にある藹藹会に行き、利用者の方々と交流をしています。今年度の交流では、本校生徒は友愛のメッセージを込めて『ともだちはいいもんだ』を歌いました。藹藹会の利用者の方々は、いきものがかりの『笑顔』を、職員の方々の生演奏で歌ってくださいました。心のこもった歌声に、曲名のとおり皆が笑顔になりました。

最後に、願い事を書いた短冊を、皆で笹の葉に飾り、また来年も会うことを約束しました。

飾り付けした竹1本と、背丈の高さほどあるくす玉と吹き流しをいただきました。藹藹会の方が本校に運んでくださり、校内に飾りました。

小学部 校外学習・まち探検(JR宇都宮駅)

6月20(木)JR宇都宮駅へ行ってきました。切符の購入方法、改札機の通過方法、エレベーターの乗り方などを事前に学習しました。当日は、JR日光線で宇都宮駅から鹿沼駅まで乗車しました。

宇都宮駅では、新幹線の音を聴いたり、パン屋さんでインタビューをしたりしました。サイゼリヤでの昼食では、楽しみにしていたメニューをおいしくいただきました。

天気にも恵まれ、充実した一日を過ごすことができました。

学校公開を行いました!

6月24日(月)は学校公開でした。

当日は最高気温が33.3度と大変暑い日となりましたが、本校保護者16名、外部参加者42名、計58名の方がご参加くださいました。

ご参加の皆様には、視覚障害に配慮した本校ならではの授業を参観していただいたり、教材展示室や資料室(本校で保存されている古い教材教具等を展示した部屋)を見学していただいたりしました。

また希望された方には寄宿舎見学もしていただきました。

参加された方からは「教材や授業内容を拝見できてよかった。どんなことから学ぶのかが分かった。」や「様々な工夫がされておりとても勉強になった。それぞれの場面でそれぞれにあった物・音などが用意されており、一人一人に合わせた教材が用意されていると感じた。」などと感想をいただきました。

盲学校は、県内唯一の視覚障害教育を行う学校です。

今年度は学校祭(古賀志祭)も開催されますので、是非、本校にお越しいただき、視覚障害教育について知っていただけますとうれしいです。

非常食献立について

大規模地震を想定した避難訓練(当日)の給食を紹介します。今回のメニュー内容は、非常食献立(救給コーンポタージュ、タンドリーチキン、麦ごはん、千切り大根のサラダ、牛乳)です。「救給コーンポタージュ」とは、非常用に開発されたもので、アレルギー特定品目は使用していません。温めなくても、水がなくてもそのまま誰でも安心して食べることができます。 非常食献立は、毎年実施しているため、食べ方や味に戸惑うことなくおいしく食べられました。

6/18(火)雨上がりの虹

6/17(月)の朝から6/18(火)の夕刻まで降っていた雨があがり、盲学校から見える南東と東の空に虹がかかりました。虹色の赤色、だいだい色、黄色、緑色、青色、あい色、むらさき色の中で、特に赤色と黄色と紫色がよく見えました。タブレットで写真を撮って拡大して見るなど工夫して見ている寄宿舎生や先生もいました。よく見ると虹の外側にもうっすら虹が見える、ダブルレインボーでした。

小学部5・6年生 社会科見学にいってきました!

6月14日にジェイ・バス株式会社宇都宮工場に社会科見学に行ってきました。この会社は、路線バスの製造をしている会社で、日本の路線バスのおよそ6割以上が宇都宮工場で造られているそうです。

工場見学では、製造過程によって様々な音がしていました。工場内で働いている方の装備品が、製造工程によって異なっていることを教えていただきました。工場で長く働いていると、音によってどんな作業をしているか聞き分けられる方もいるという話を聞いて、児童は驚いていました。

見学後は、ベルモールで昼食を済ませ、昨年8月に開業したLRTで宇都宮駅まで移動しました。

今回、ICカードを利用して乗車するというミッションがあり、LRTに乗車したことがある児童もICカードでの利用は初めての経験でした。

LRTには乗車するときと降車するときの2か所カードリーダーがあり、乗車するときは緑、降車するときは黄色にタッチして利用します。

カードリーダーには、点字もあり、停車中に確認すると児童は、「あっ、点字で【のる】と【おりる】って書いてある。」と、どちらにタッチすればよいか分かると話をしていました。事前学習でどちらにタッチするのかは学習していましたが、実際に乗車して確認することができ、とても満足した様子でした。

今回の社会科見学では、「聞く」、「触る」という経験から多くの学びのある学習となりました。

高等部 租税教室

6月17日(月)、宇都宮税務署の堀口一成様に御来校いただき、「租税教室」を行いました。今回の講座では、税金の大切さや税金の種類、公平な税金の負担について学習しました。

公平な税金の負担に関しては、グループに分かれて話し合いをしました。身近なことが題材として取り上げられたこともあり、どのグループでも活発に意見交換がなされました。

最後の質疑では、「エネルギーや原材料の高騰などの現在の社会情勢を踏まえ、税の見直しや増税の可能性はあるのか」というような質問があり、税について主体的に考える様子が見られました。

税の在り方やこれからの社会参加について考える、貴重な機会となりました。

第1回避難訓練(地震)・下校対応訓練

6月7日(金)に、避難訓練と下校対応訓練を実施しました。

今回は、校舎が被害を受けて通行できない箇所ができたことや、電気系統の被害により放送機器が使用できなくなったことを想定して行いました。緊急地震速報を聞いた児童生徒は、事前学習で学んだことを生かして速やかに身を守る行動ができました。その後、避難指示を聞いて安全を確認しながら避難場所へ移動しました。

下校対応訓練では、大規模災害によりスクールバスや公共交通機関が使用できないことを想定した下校を行いました。今回の訓練をとおして緊急時の下校手順について、保護者の皆様と確認することができました。御協力ありがとうございました。

令和6年度 第1回校内点字競技会

国立極地研究所のホームページで紹介されました

5月14日(火)に行われた「南極教室」について、国立極地研究所のホームページで紹介されました。

下記のリンクからご覧ください。

遊び交流(城山西小学校2年生)

6月6日(木)に、宇都宮市立城山西小学校の2年生と本校児童で「遊び交流」を実施しました。班ごとに自己紹介を行った後、全員で1つの輪になってロンドン橋のゲームを行いました。ゲームの中で、好きな食べ物や遊び、得意なことを互いに発表し合いました。本校児童にとって、たくさんの友達と遊ぶことができる貴重な時間になりました。

その後、城山西小の皆さんは、「盲学校探検」を行いました。触察教材や点字本を触ったり、点字を書く体験をしたりしました。

また、城山西小の皆さんと会えることを楽しみにしています。

下校対応訓練は無事終了しました。

保護者様へ

下校対応訓練は無事終了しました。御協力ありがとうございました。

学校では、本日の訓練の反省点を生かし、今後の安全対策を講じていきます。お気づきの点がございましたら、学級担任を通してお知らせください。

栃木県立盲学校公式Instagramを開設しました

ぜひ、フォローをよろしくお願いいたします

R4放課後デイ申請書.pdf

「学校施設の使用許可申請書」をダウンロードできるようにしました。

・学校施設の使用は原則として障害者関係団体が対象となります。

・対象外の団体等の使用については、別途御相談ください。

・学校施設の使用を希望される場合は、学校窓口(教頭)に御連絡ください。

学校施設の使用許可申請書(学校長あて).pdf是非、下のリンクをご覧ください。

★保健理療科・専攻科案内.pdf★